「気づいたら同じことで悩んでいる…」「過去の失敗や人の反応が頭から離れない…」そんな経験はありませんか?

もしかすると、その背景には思考・感情・行動の流れが関係しているかもしれません。

本記事では、心理学の視点からコアビリーフ(心の土台となる信念)やスキーマ(物事の解釈の枠組み)から始まり、自動思考 → 認知の歪み → 反芻思考や心配 → 行動・結果へと続く心のプロセスをわかりやすく解説します。

さらに、それぞれの段階でできる改善のヒントや具体的な対策もご紹介。

「なぜ自分はこう考えてしまうのか」「どうすれば悪循環を止められるのか」が理解でき、日常のストレスや人間関係のモヤモヤを軽くするきっかけになります。

ぜひ最後まで読んで、自分の心の流れを見直す一歩にしてくださいね。

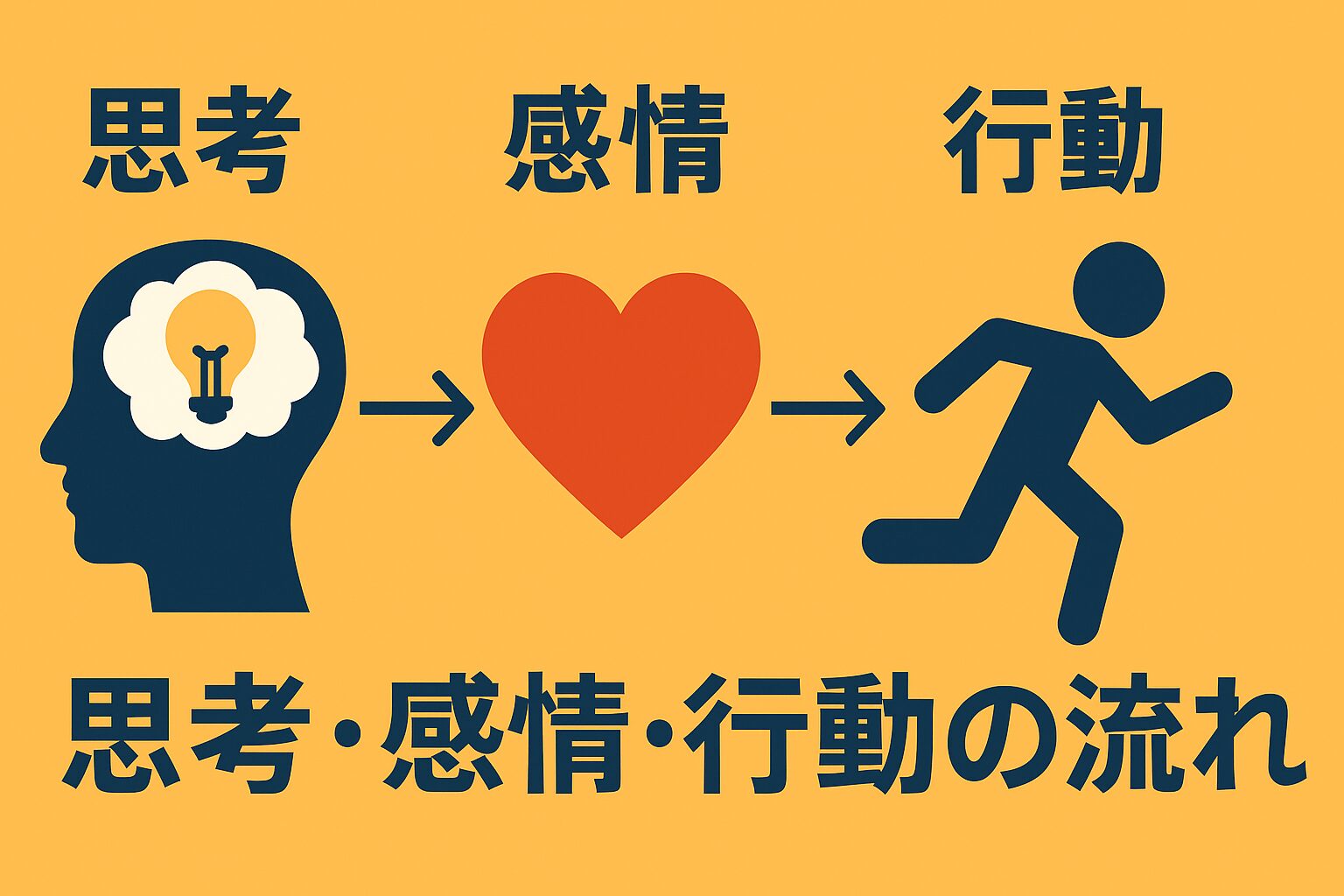

全体像|思考と感情・行動の流れ

私たちの思考・感情・行動は、バラバラに存在しているわけではなく、ある一定の流れを持っています。

この流れを理解することは、日常生活で起きるネガティブな感情や行動パターンを改善する第一歩です。

思考と感情・行動の流れ(心理モデル)

一般的な流れは、以下のように説明できます。

- コアビリーフ・スキーマ・愛着スタイル

┗ 長期的に形成された信念や価値観、人との関わり方の傾向。 - 自動思考

┗ 出来事に直面した瞬間に、反射的に浮かぶ考え。 - 認知の歪み・感情・身体反応

┗ 事実の解釈が偏ったり、強い感情や身体症状が出る。 - 反芻思考・心配

┗ 過去や未来のことを何度も考え続けてしまう。 - 行動・結果

┗ 回避行動や衝動的な行動など、その後の現実に影響を与える。

イメージ

[コアビリーフ / スキーマ / 愛着スタイル]

↓

[自動思考]

↓

[認知の歪み / 感情 / 身体反応]

↓

[反芻思考 / 心配]

↓

[行動・結果]

各要素の簡単な説明

- コアビリーフ:人生の中で深く根付いた信念。「自分は価値がない」「人は信頼できる」など。

- スキーマ:情報をどう解釈するかの枠組み。出来事の意味づけのベース。

- 愛着スタイル:人との距離感や関わり方のパターン。幼少期の経験で形成されやすい。

- 自動思考:状況に対して瞬時に浮かぶ考え。無意識レベルで感情や行動を左右する。

- 認知の歪み:現実の受け取り方が偏る思考パターン。例:白黒思考、過度の一般化。

- 感情・身体反応:思考に伴って湧き起こる気分や身体の変化(緊張、動悸など)。

- 反芻思考・心配:過去や未来について繰り返し考え続け、感情を長引かせる。

- 行動・結果:その後の振る舞いや起こる現実。良い行動にも悪い行動にもつながる。

この全体像を理解すると、

「自分は今どの段階でつまずいているのか」

「改善するにはどこからアプローチすればいいのか」

が分かりやすくなります。

次の章では、この流れの土台となるコアビリーフ・スキーマについて詳しく解説していきます。

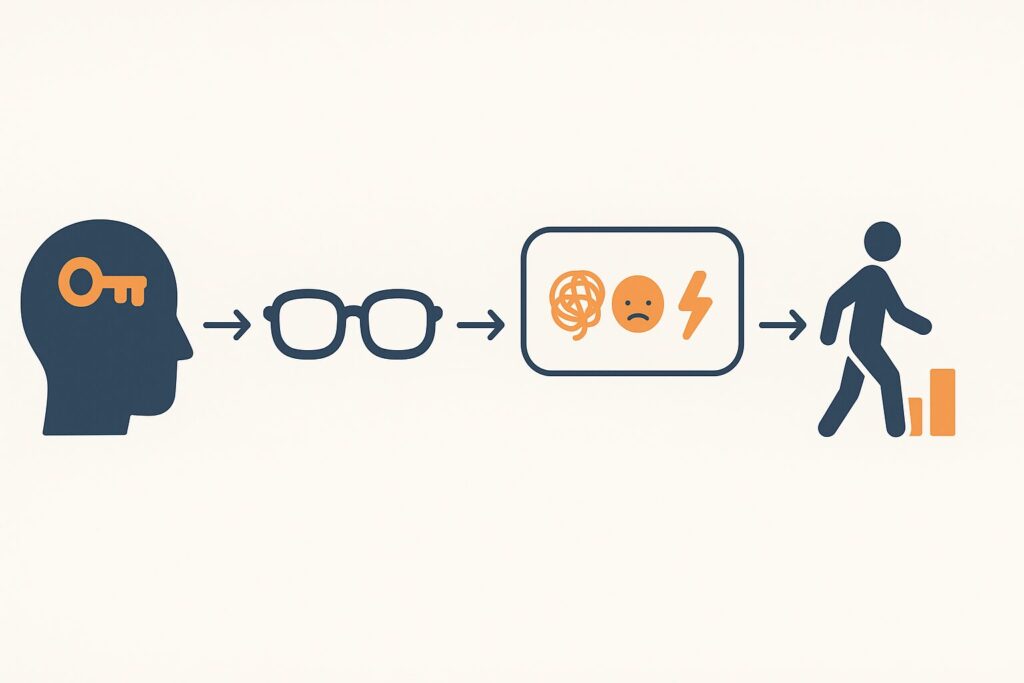

① コアビリーフ・スキーマ(長期的な思考の土台)

私たちが日常でどのように物事を受け止めるかは、長年かけて形成された信念や考え方の枠組みによって大きく左右されます。

その中でも重要な役割を持つのがコアビリーフとスキーマです。

コアビリーフとは?

コアビリーフとは、私たちの心の奥底にある根本的な信念のことです。

これは普段あまり意識することはありませんが、出来事の解釈や感情の反応に強く影響します。

- 例(ネガティブなコアビリーフ)

- 「自分は価値がない」

- 「人はいつか裏切る」

- 例(ポジティブなコアビリーフ)

- 「困難は乗り越えられる」

- 「人は基本的に善良だ」

コアビリーフは幼少期の経験や繰り返しの出来事から形作られやすく、日常の自動思考や感情の反応の“土台”となります。

スキーマとは?

スキーマは「情報をどう受け取り、どう意味づけるか」という解釈の枠組みです。

言い換えると、出来事を見るための「心のメガネ」のようなものです。

- 例:「人は信用できない」というスキーマを持っていると…

→ 同僚が挨拶をしなかっただけで「嫌われたかも」と解釈しやすい。 - 逆に「人は親切だ」というスキーマがあると…

→ 「今日は忙しかったのかな」とポジティブに解釈できる。

形成される背景(幼少期の経験、価値観、愛着スタイル)

- 幼少期の親や養育者との関わり方

例:愛情が一貫して与えられなかった場合、「自分は愛されない」というコアビリーフが形成されやすい。 - 繰り返し経験した出来事

例:学校や職場での成功体験・失敗体験が自己評価の基準になる。 - 文化や家庭の価値観

例:「努力は必ず報われる」という家庭で育つと、その価値観がスキーマ化されやすい。 - 愛着スタイル

幼少期の人間関係の安定性や安心感が、対人スキーマの形成に影響する。

修正の難しさとアプローチの概要

コアビリーフやスキーマは長期的に形成されたため、短期間で大きく変えるのは難しいのが現実です。

しかし、以下のようなアプローチで少しずつ修正していくことが可能です。

- 気づくこと(自己観察・記録)

→ 自分の反応や考え方の傾向を書き出す。 - 検証すること(事実と解釈の区別)

→ 「本当にそうだろうか?」と別の視点から考える。 - 置き換えること(新しい考え方の練習)

→ 自分にとって役立つ信念や枠組みに少しずつ置き換える。

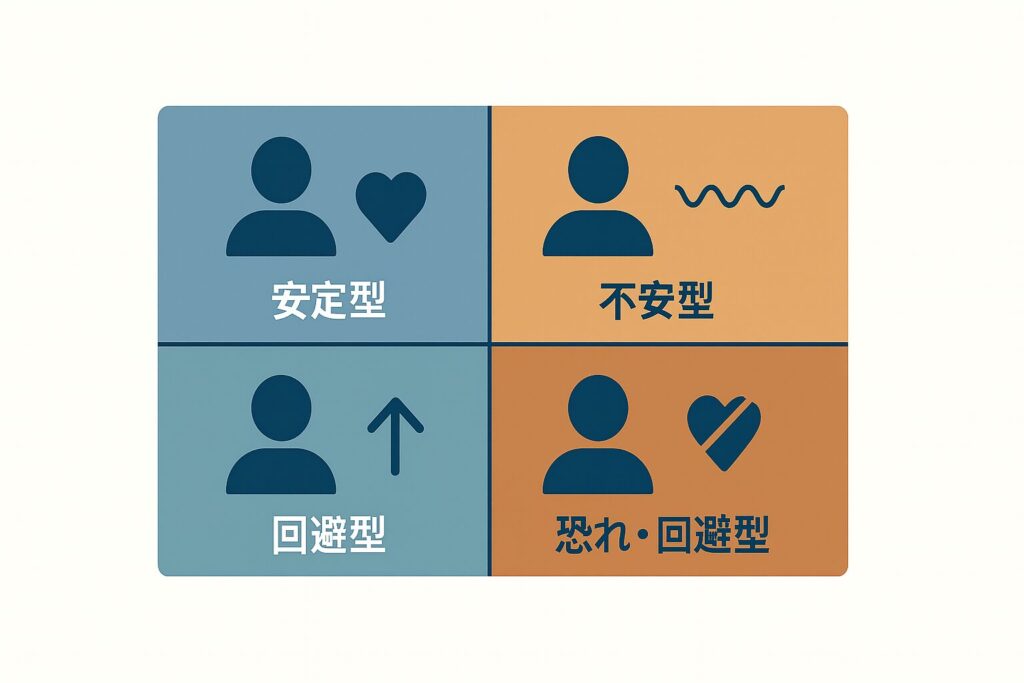

② 愛着スタイル(人間関係の基盤)

私たちが人とどのように関わるか、そして相手の行動をどう解釈するかは、幼少期から形成された愛着スタイルによって大きく影響されます。

愛着スタイルは、人間関係の安心感や距離感のパターンのようなもので、後の自動思考にも直結します。

愛着スタイルの4タイプと特徴

- 安定型

- 他人を信頼でき、自分も価値があると感じやすい

- 親密さを心地よく感じ、困難なときも冷静に助けを求められる

- 例:恋人が忙しくて会えなくても「今は仕事が大変なんだな」と受け止められる

- 不安型

- 「見捨てられるのでは」という不安を感じやすい

- 相手の反応に敏感で、すぐにネガティブな自動思考が浮かぶ

- 例:返信が遅れると「嫌われたのでは」と心配になる

- 回避型

- 親密さを避ける傾向がある

- 自分の弱みを見せることや依存することに抵抗感がある

- 例:悩みを抱えても「自分で解決する」と距離を置く

- 恐れ回避型

- 親密さを求めつつも、同時に距離を取りたくなる

- 過去の傷つき体験から、人間関係に葛藤がある

- 例:仲良くなった途端に連絡を減らしてしまう

愛着スタイルが自動思考に与える影響

- 安定型:出来事を比較的バランスよく解釈できるため、極端な自動思考は少ない

- 不安型:ネガティブなスキーマ(例:「自分は愛されない」)が反応しやすく、悲観的な自動思考を誘発

- 回避型:他人の行動を「干渉」と捉えやすく、防衛的な自動思考が出やすい

- 恐れ回避型:接近と回避の両方の自動思考が混在し、感情が不安定になりやすい

愛着スタイルを理解するメリット

- 自分の自動思考や感情のパターンが「性格」ではなく「愛着の傾向」だと分かる

- ネガティブな反応を「クセ」として客観視でき、改善しやすくなる

- 対人関係の誤解や衝突を減らせる

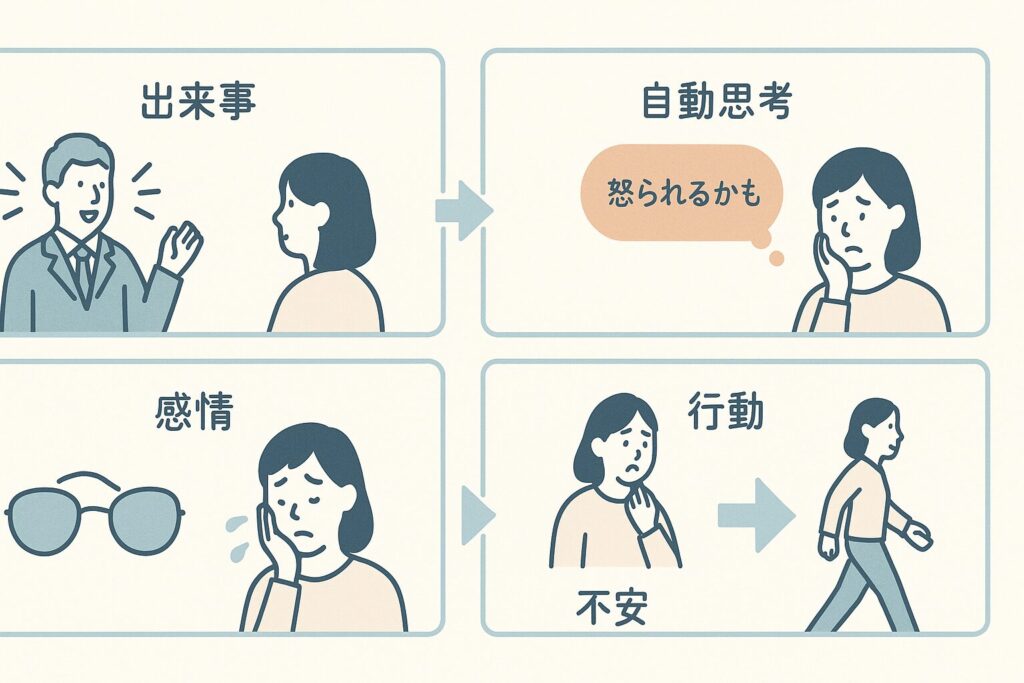

③ 自動思考(瞬間的な反応)

自動思考とは、出来事に直面したときに瞬間的かつ無意識に浮かぶ考えやイメージのことです。

これはほんの数秒で頭の中に現れ、私たちの感情や行動に直接影響を与えます。

定義と特徴

- 瞬間的:出来事が起きた直後に反射的に浮かぶ

- 無意識に近い:自分で選んで考えている感覚はない

- 感情を左右:その後の気分や身体反応を決定づける

- 習慣化:繰り返すことで同じ状況で同じ考えが出やすくなる

例:

- 上司に呼ばれる → 「怒られるかも」

- 友人から返信が遅い → 「嫌われたかな」

ポジティブ/ネガティブの違い

- ポジティブな自動思考:安心ややる気につながる

例:試験前 → 「今まで勉強したし大丈夫だ」 - ネガティブな自動思考:不安や落ち込みを強める

例:試験前 → 「どうせまた失敗するに決まってる」

自動思考が感情や行動に直結する理由

- 感情の引き金になる

- ネガティブな自動思考 → 不安・悲しみ・怒りなどがすぐに湧く

- 身体反応を引き起こす

- 不安 → 心拍数上昇、胃の不快感、肩こりなど

- 行動パターンを固定化する

- 「どうせダメだ」→ 挑戦を避ける(回避行動)

- 「大丈夫」→ 行動を継続しやすい

💡 ポイント

自動思考は「事実」ではなく「解釈」であることが多いです。

このため、意識的に気づき、検証することで改善が可能です。

補足コラム:防衛機制は「自動思考の前後」に働くことがある

防衛機制は認知行動療法の枠組みには含まれませんが、心理学的な理解を広げるうえでは「自動思考の前後に割り込む無意識の働き」と考えると分かりやすいです。

- 自動思考の前に働く例:出来事そのものを「なかったこと」にする否認、本心とは逆の行動をとる反動形成など。

- 自動思考の後に働く例:浮かんだ思考を和らげるために合理化や投影が働き、感情やその後の解釈に影響する。

このように、防衛機制は無意識で心を守る仕組みなので、自動思考と認知の歪みの流れに「別枠で割り込む存在」として理解すると整理しやすいでしょう。

出来事

↓

(無意識で防衛が先に働く) → 否認・反動形成

↓

自動思考

↓

(無意識で防衛が後から働く) → 合理化・投影

↓

認知の歪み・感情

↓

行動・結果

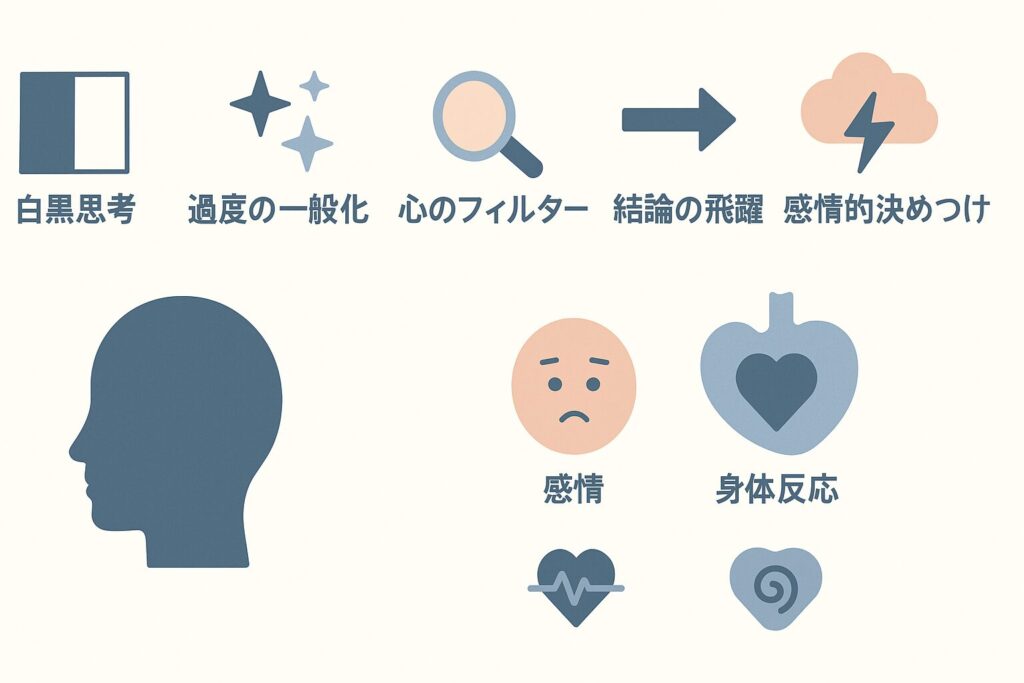

④ 認知の歪み・感情・身体反応

自動思考が浮かんだあと、私たちはそれをもとに感情を抱き、身体にも変化が現れます。

このとき、思考の解釈が偏っていると認知の歪みが生じ、感情や身体反応をさらに強めてしまいます。

認知の歪みの種類(代表例)

認知の歪みとは、現実の捉え方が偏ってしまう思考のクセです。

以下はよく見られるパターンです。

- 白黒思考(全か無か思考)

- 「100点じゃないと意味がない」など、中間を認めない

- 過度の一般化

- 一度の失敗で「私は何をやってもダメ」と決めつける

- 心のフィルター

- うまくいった部分を無視し、悪い部分だけ注目する

- 個人化

- 関係ない出来事まで自分のせいにしてしまう

- 先読みの誤り

- 根拠なく「絶対失敗する」と決めつける

感情との連動(気分依存効果)

- 認知の歪みがあると、事実よりもネガティブに感じやすくなります

- 気分依存効果:落ち込んでいるときは悲観的な考えが出やすく、逆に前向きなときはポジティブに解釈しやすい

身体反応(心と体のつながり)

ネガティブな思考や感情は、身体にも反応を引き起こします。

- 緊張すると肩や首がこる

- 不安で心拍数が上がる

- 胃のムカつきや食欲不振になる

こうした反応がさらに「やっぱり自分はダメだ」という思考を強化し、悪循環になります。

💡 ポイント

認知の歪みを知ることは、感情の暴走や身体的ストレスを減らす第一歩です。

「これは事実か、それとも思い込みか?」と一度立ち止まる習慣が有効です。

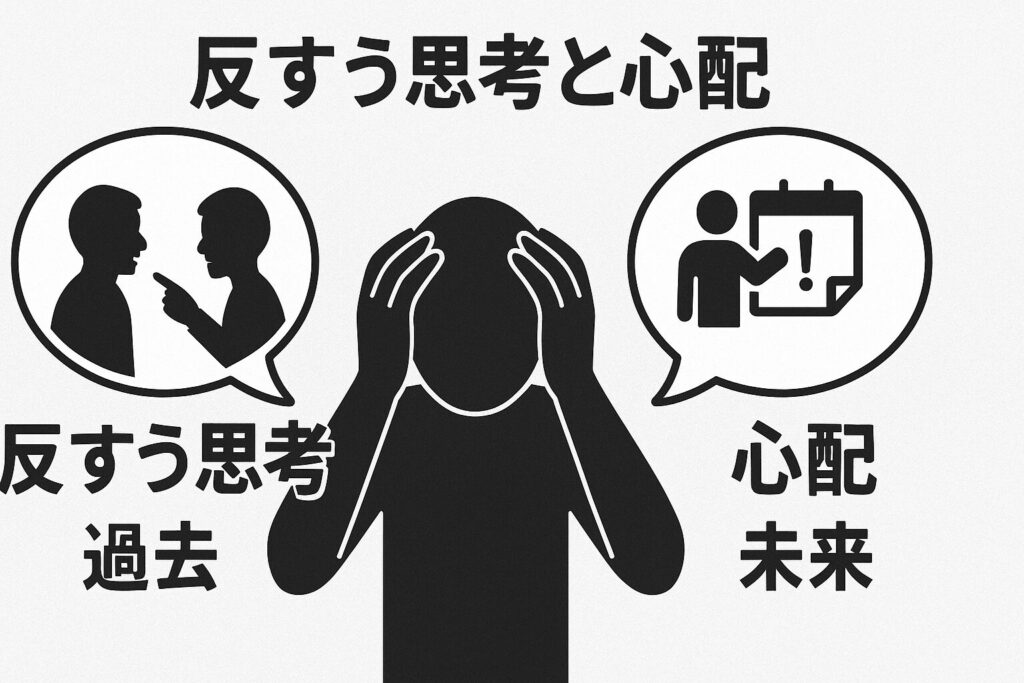

⑤ 反芻思考と心配

自動思考や認知の歪みが生じたあと、それを何度も繰り返し考えてしまうことがあります。

この「繰り返し」には2つの方向性があり、それが反芻思考と心配です。

反芻思考(過去を繰り返し考える)

- 定義:過去に起きた出来事や失敗、嫌だった場面を何度も思い出し、頭の中で再生してしまう思考パターン

- 特徴:

- 「あのとき何であんなことを言ったんだろう」と何度も考える

- 解決よりも「なぜ?」を繰り返す

- 感情が長引き、落ち込みが深くなる

- 例:数日前の会議での発言を思い出し、「もっとこう言えばよかった」と延々と考える

心配(未来を繰り返し考える)

- 定義:まだ起きていない出来事について、最悪の結果を予想し続ける思考パターン

- 特徴:

- 「もしこうなったらどうしよう」と繰り返し考える

- 実際には起こらない可能性の高いシナリオに時間とエネルギーを消耗する

- 例:来週のプレゼンを前に「絶対失敗する」「質問に答えられなかったら…」と不安を膨らませる

悪循環が強化される仕組み

- 自動思考がネガティブ

- 認知の歪みでさらに事実が悲観的に見える

- 反芻思考や心配で、同じ考えを何度も繰り返す

- 感情が長期化し、行動にも悪影響(避ける・攻撃的になる など)

- 新たなネガティブ経験が増え、コアビリーフが強化される

💡 ポイント

反芻思考や心配は「考えているうちは安心できそう」と錯覚しやすいですが、実際には感情を長引かせる燃料になります。

対策は「考える時間を区切る」「行動に移す」「意識的に別の活動をする」などです。

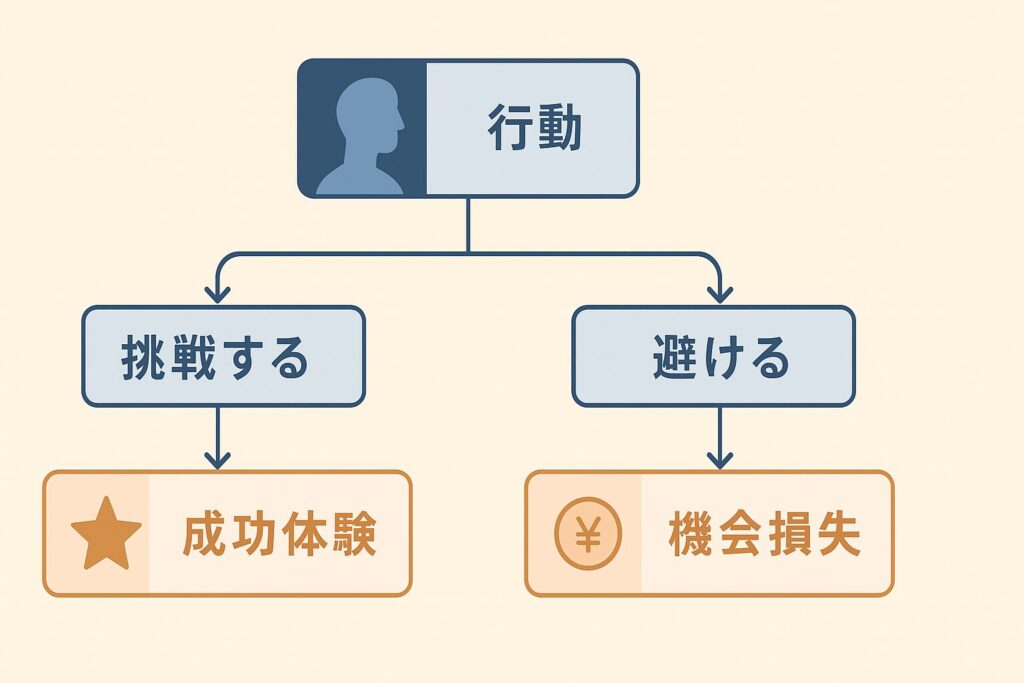

⑥ 行動・結果

思考や感情の流れは、最終的に行動へとつながり、その行動が結果を生み出します。

この結果が再びコアビリーフやスキーマに影響し、次の思考・感情のパターンを強化する…という循環が起こります。

自動思考から行動に至るまでのメカニズム

- 出来事が発生

- 自動思考が浮かぶ(例:「失敗するに違いない」)

- 感情・身体反応が起こる(例:不安・緊張)

- その感情に基づいて行動する(例:発表を避ける)

- 結果が出る(例:成長の機会を失う)

このプロセスを何度も繰り返すと、行動パターンが固定化されやすくなります。

回避行動・過剰行動のパターン

- 回避行動

- 不安や恐怖を避けるために、挑戦や対人接触を避ける行動

- 例:人前で話す機会を避ける、難しい仕事を引き受けない

- 過剰行動

- 不安を和らげるために、必要以上に行動するパターン

- 例:何度も確認する、過剰な準備をする、SNSで反応を求めすぎる

成果を変えるための行動改善アプローチ

- 小さなステップで行動する

- 「失敗しても大丈夫な範囲」から試す

- 例:まずは少人数の前で発表

- 行動の記録と振り返り

- やったこと・感じたこと・結果をメモに残す

- 成功体験を意識的に積む

- 小さな成功でも「できた」という感覚を育てる

- 結果よりも行動を評価する

- 成功・失敗ではなく、「挑戦した」という事実を大切にする

💡 ポイント

行動は結果だけでなく、次の自動思考や感情の質を変える重要な要素です。

「怖いけどやってみる」という経験を積むことが、悪循環を断ち切るカギになります。

まとめ|自動思考から自由になるためのステップ

ここまで、コアビリーフ・スキーマ → 自動思考 → 認知の歪み・感情・身体反応 → 反芻思考・心配 → 行動・結果

という流れを心理学モデルとして解説してきました。

最後に、この流れを断ち切るためのポイントを整理します。

図解

[コアビリーフ / スキーマ / 愛着スタイル]

↓

[自動思考]

↓

[認知の歪み / 感情 / 身体反応]

↓

[反芻思考 / 心配]

↓

[行動・結果]

各ステップの改善ポイント(1行まとめ)

- コアビリーフ・スキーマ

→ 自分の思考の土台に気づき、検証し、役立つ信念へと少しずつ置き換える - 愛着スタイル

→ 自分の人間関係の傾向を理解し、感情のパターンを客観視する - 自動思考

→ 浮かんだ考えを記録し、「事実か思い込みか」をチェックする - 認知の歪み・感情・身体反応

→ 歪んだ解釈に気づき、感情と身体の反応を落ち着ける方法を持つ - 反芻思考・心配

→ 考える時間を区切り、行動や別の活動に切り替える - 行動・結果

→ 小さな成功体験を積み重ね、悪循環を好循環へ変える

💡 まとめポイント

心の流れは一つの「循環」です。

どこか一つのステップを意識的に変えるだけでも、その後の感情・行動・結果が変わり、やがてコアビリーフやスキーマの改善にもつながります。

まずは「自分は今どの段階でつまずいているのか」を把握し、小さな一歩から始めましょう。

関連リンク一覧