「なぜ特定の音や出来事に反応してしまうんだろう?」と感じたことはありませんか?

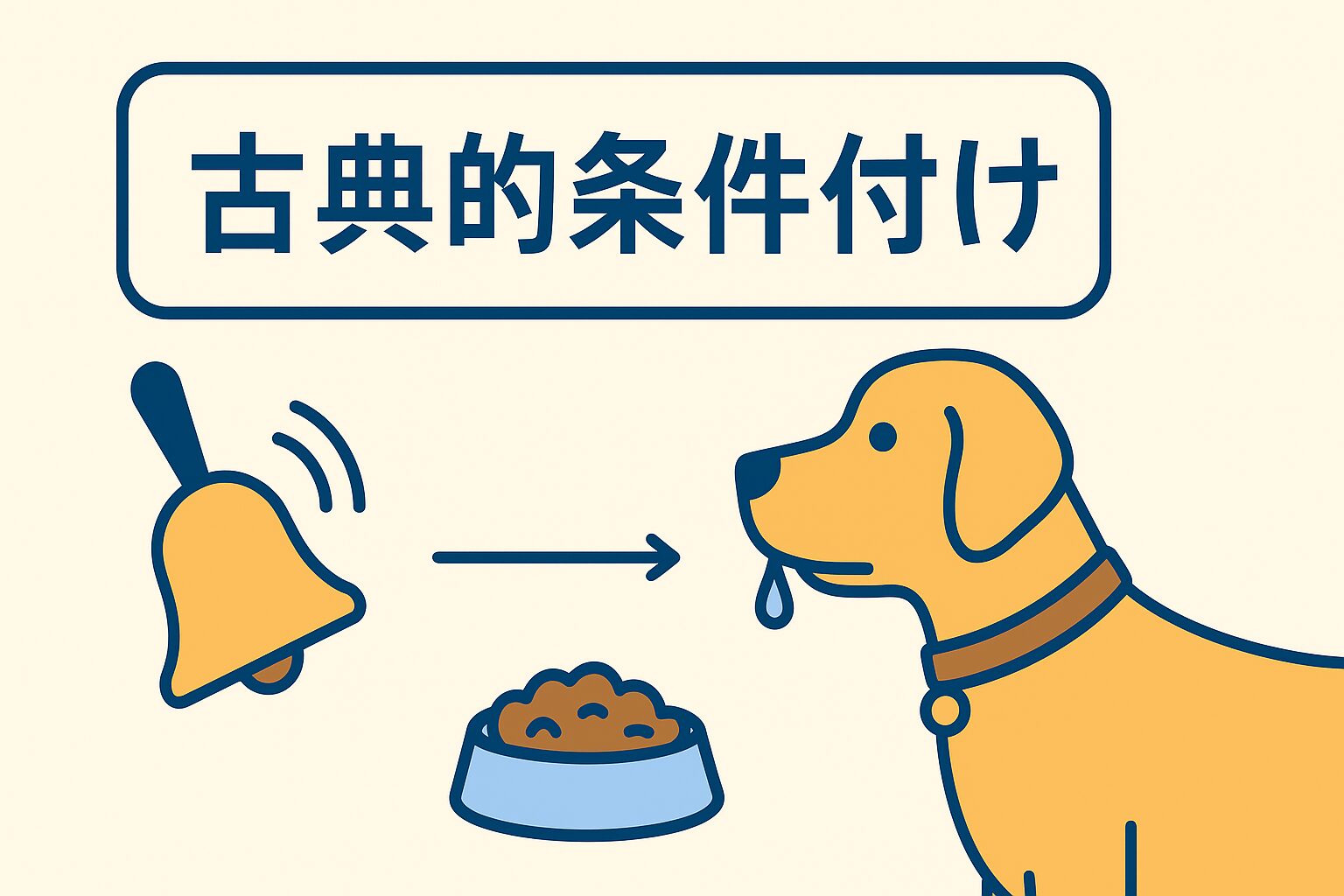

例えば、雷の音を聞くだけでドキッとしたり、CMを見ると無意識に商品に好感を持ったり…。その背景には、心理学の基本理論である古典的条件付け(刺激と反応を結びつける学習の仕組み)が関わっています。

本記事では、パブロフの犬の実験を例に古典的条件付けの仕組みを分かりやすく解説し、恐怖症や広告、教育など日常での具体例も紹介します。さらに、オペラント条件付けとの違いや現代の心理療法への応用にも触れます。

「自分の感情や行動がどう作られているのか」を知れば、行動や気持ちを客観的に捉え直すヒントになるはずです。ぜひ最後まで読んでみてくださいね。

古典的条件付けとは?心理学での基本的な意味

古典的条件付けの定義をわかりやすく解説

古典的条件付けとは、ある刺激と別の刺激を繰り返し組み合わせることで、もともと反応しなかった刺激にも反応が生じるようになる心理学的な学習の仕組みです。

たとえば、

- 雷(大きな音)が鳴ると怖い(自然な反応)

- そのときに同時に「稲光」があると、やがて稲光を見ただけで怖くなる

こうした現象が古典的条件付けです。

つまり「結びつけの学習(連合学習)」と考えると理解しやすいでしょう。

「刺激」と「反応」の関係|無条件刺激・条件刺激とは

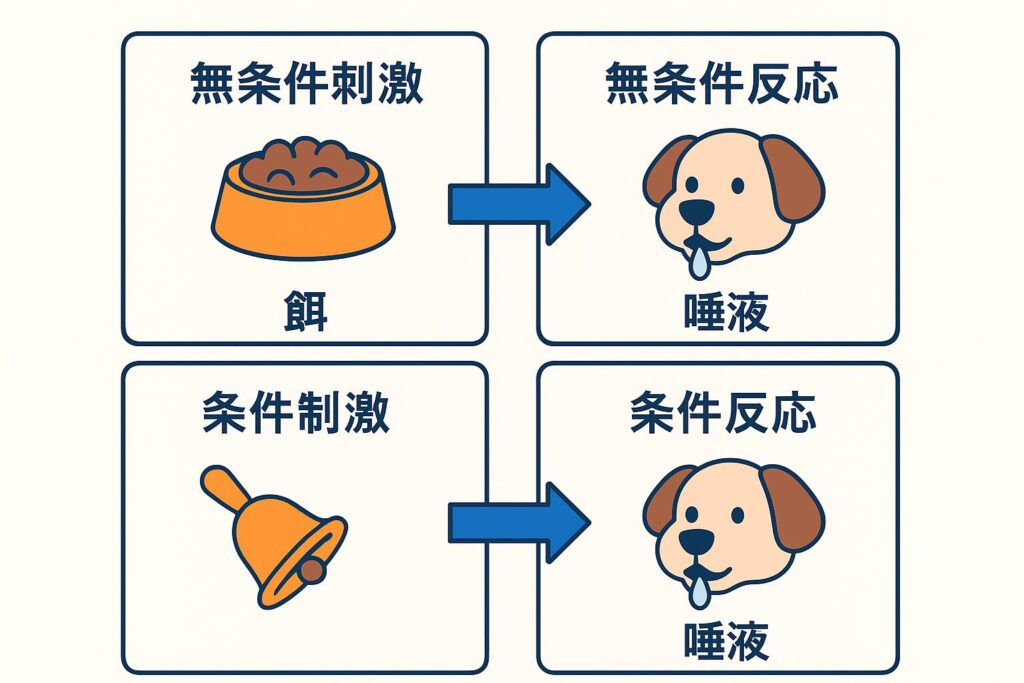

古典的条件付けでは、次のような用語が使われます。

- 無条件刺激(US):自然に反応を引き起こす刺激(例:餌、雷の音)

- 無条件反応(UR):無条件刺激によって自動的に起きる反応(例:唾液が出る、怖がる)

- 中性刺激(NS):最初は特に反応を起こさない刺激(例:ベルの音、稲光)

- 条件刺激(CS):中性刺激が学習によって意味を持つようになったもの(例:ベルの音が餌を連想させる)

- 条件反応(CR):条件刺激に対して学習された反応(例:ベルの音だけで唾液が出る)

このように、もともと意味がなかった刺激が、新しい意味を持つように変わるのが古典的条件付けの面白いところです。

行動心理学における位置づけ

古典的条件付けは、行動主義心理学の基礎となる理論です。

行動主義では「心の中身よりも、外から観察できる行動」を研究対象としました。

- パブロフの研究によって、人や動物の行動は学習によって変わることが明確になった

- この考え方は、その後のオペラント条件付け(スキナー)や行動療法につながっていった

つまり古典的条件付けは、心理学の歴史の中で「学習や行動を科学的に説明する最初の一歩」と言える理論なのです。

📌 まとめ

- 古典的条件付けは「刺激と反応の結びつき」で説明される学習理論

- 無条件刺激・条件刺激などの用語で仕組みを整理できる

- 行動心理学の出発点であり、教育や医療にも影響を与えた

パブロフの犬の実験|古典的条件付けの代表例

イワン・パブロフとは?研究の背景と目的

イワン・パブロフ(Ivan Pavlov) はロシアの生理学者で、もともとは消化の仕組みを研究していました。

犬に餌を与えて唾液の量を測定する実験を行っていたところ、餌をあげる前から犬が唾液を出すという不思議な現象に気づきます。

「研究者が部屋に入る足音」「餌を準備する動作」など、本来は関係のない刺激に反応して唾液が出ることを発見し、ここから心理学の歴史に残る大実験が始まりました。

犬の唾液分泌実験の流れと結果

パブロフの実験はシンプルですが、とても分かりやすい仕組みです。

- 餌(無条件刺激) → 唾液(無条件反応)

- 餌を与えると自然に唾液が出る。

- ベルの音(中性刺激) → 反応なし

- ベルを鳴らしても、最初は犬は反応しない。

- ベルの音+餌を同時に提示

- ベルを鳴らしてすぐに餌を与えることを繰り返す。

- ベルの音だけで唾液(条件反応)が出るようになる

- ベルの音が「餌がもらえる合図」になり、犬は音を聞いただけで唾液を出す。

この流れから、刺激と反応の結びつきが学習によって形成されることが証明されました。

この実験が心理学にもたらした影響

パブロフの犬の実験は、単なる生理学の発見にとどまらず、心理学の方向性を大きく変えました。

- 「行動は学習によって変わる」という考えが強まり、行動主義心理学の土台となった

- 恐怖症や不安障害の理解につながり、後に行動療法の理論的基盤になった

- 教育・広告・動物のしつけなど、日常やビジネスの分野にも応用されている

つまり、パブロフの犬の実験は「心理学を実験科学へと押し上げた」歴史的な出来事だったのです。

📌 まとめ

- パブロフは犬の消化研究から「条件付け現象」を偶然発見

- ベルと餌を組み合わせることで、犬はベルだけで唾液を出すようになった

- この実験は心理学や行動療法、さらには日常生活の理解にも広く影響を与えた

リトル・アルバート実験と恐怖症の形成

実験の内容と方法

1920年、心理学者ジョン・B・ワトソンと助手のロザリー・レイナーは、人間に古典的条件付けがどのように働くのかを調べる実験を行いました。

対象となったのは11か月の赤ちゃん、通称「リトル・アルバート」。

実験では、

- 中性刺激:白いネズミ

- 無条件刺激:大きな金属音(ハンマーで鉄の棒を叩く音)

- 無条件反応:音に驚いて泣く

を組み合わせました。

白いネズミと同時に大きな音を繰り返し提示するうちに、アルバートはネズミを見るだけで泣き出す(条件反応)ようになりました。

恐怖がどのように学習されたか

この実験のポイントは、本来は中立的だった刺激(白いネズミ)が、恐怖を引き起こす対象に変わったことです。

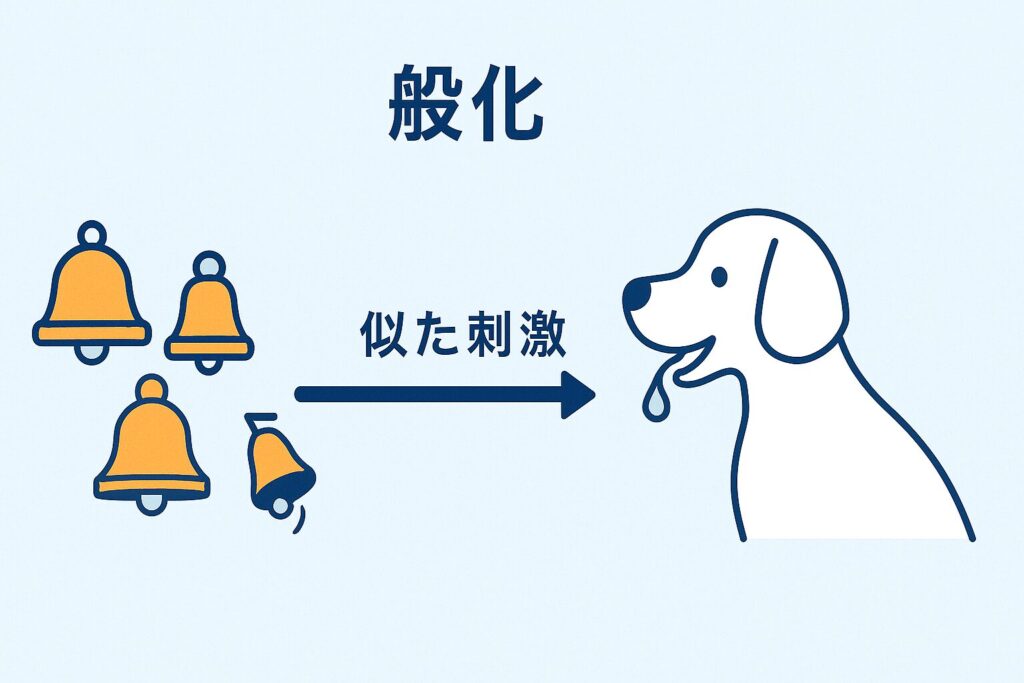

さらに、アルバートは白いウサギや毛皮のコート、サンタクロースのひげなど「似たもの」にまで恐怖を示しました。

これは般化(generalization)と呼ばれ、恐怖が広がる仕組みを明確に示しています。

心理学や臨床に与えた影響

リトル・アルバート実験は、恐怖や不安も学習によって形成されることを初めて示した重要な研究です。

- 恐怖症の理解:特定の対象(動物・場所・音)に対する恐怖が条件付けで生じうることが分かった

- 臨床心理学への応用:その後の恐怖症治療(系統的脱感作・暴露療法など)の理論的基盤になった

もっとも、この実験は現代の倫理基準では認められない方法で行われました。

アルバートの恐怖を十分に取り除かないまま終わった点は、心理学史の「負の側面」としても語られます。

📌 まとめ

- リトル・アルバート実験は「人間の恐怖も条件付けで作られる」と示した歴史的な研究

- 恐怖が類似対象に広がる「般化」の現象を証明した

- 倫理的問題を残しつつも、現代の恐怖症治療の土台となった

古典的条件付けの仕組みを図解で理解する

無条件刺激と条件反応の関係

古典的条件付けの基本は、「刺激」と「反応」の組み合わせです。

最初に整理すると次のようになります。

- 無条件刺激(US):自然に反応を引き起こすもの(例:餌、雷の音)

- 無条件反応(UR):無条件刺激に対して自動的に出る反応(例:唾液、恐怖)

- 条件刺激(CS):学習によって意味を持つようになった刺激(例:ベル、稲光)

- 条件反応(CR):条件刺激に対して起こる学習された反応(例:ベルで唾液、稲光で恐怖)

つまり、自然に出る反応が、別の刺激にも結びつくことがポイントです。

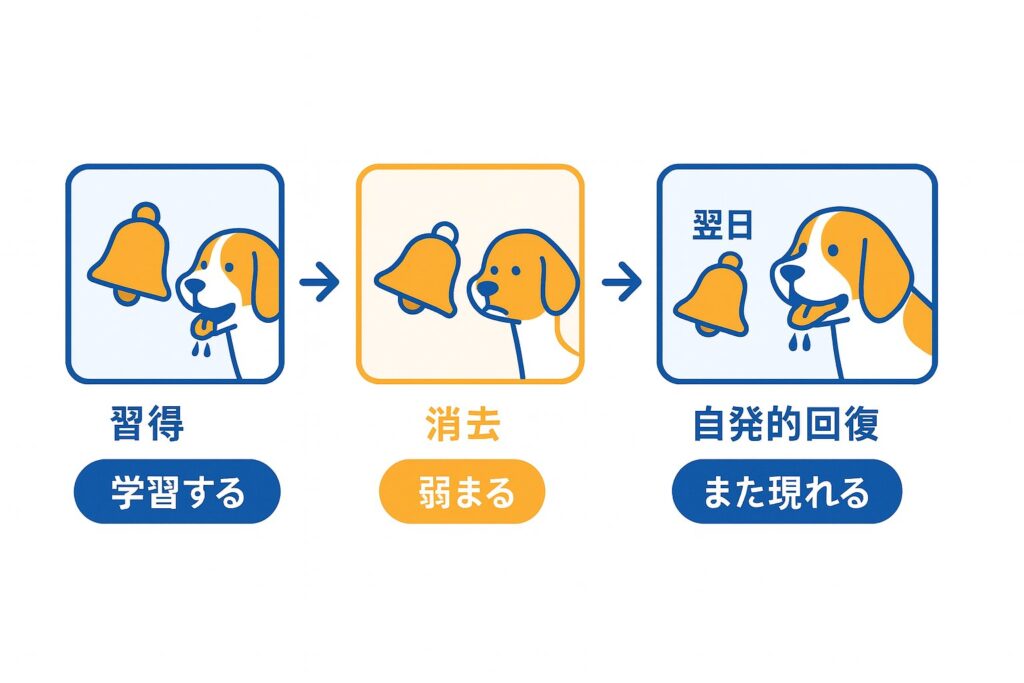

条件付けの過程|習得・消去・自発的回復

古典的条件付けには、学習の進み方や変化の段階があります。

- 習得(acquisition)

- 繰り返し条件刺激と無条件刺激を組み合わせることで、反応が学習される。

- 消去(extinction)

- 条件刺激だけを提示し続けると、やがて条件反応は弱まっていく。

- 例:ベルだけを鳴らし続けても餌を与えなければ、犬は唾液を出さなくなる。

- 自発的回復(spontaneous recovery)

- 消去後しばらく時間をおくと、再び条件反応が現れることがある。

- 例:翌日になると、またベルで少し唾液が出る。

般化と弁別|刺激にどう反応が広がるのか

条件付けは単純に「覚える・消える」だけではなく、似た刺激への反応も生じます。

- 般化(generalization)

- 条件刺激に似た刺激でも反応が起こる。

- 例:ベルの音色が少し違っても唾液が出る。

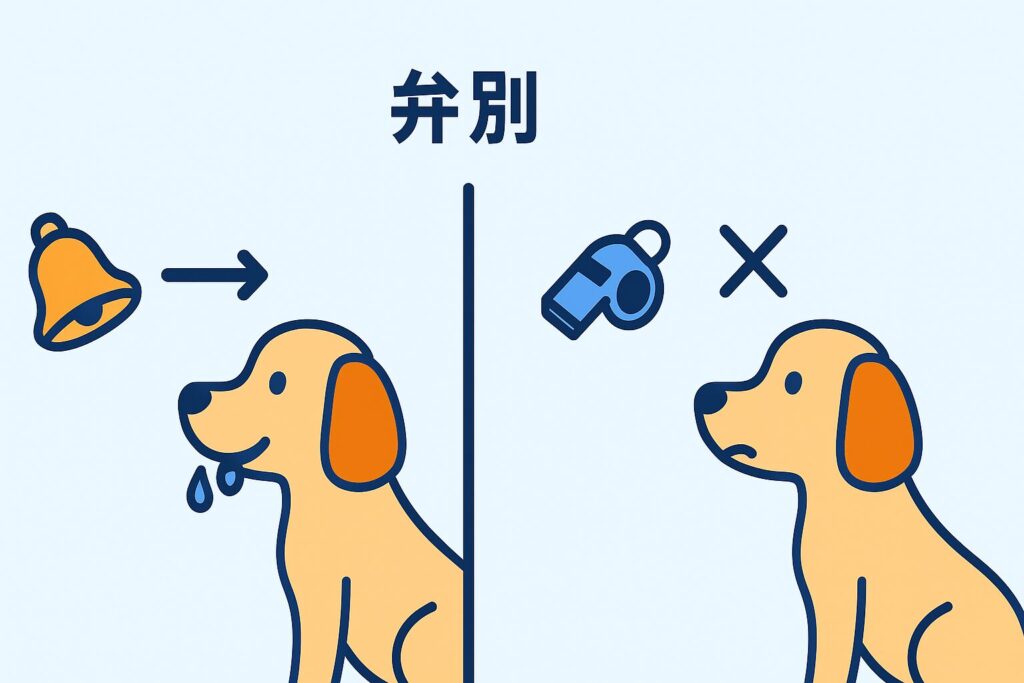

- 弁別(discrimination)

- 似ていても違う刺激を区別できるようになる。

- 例:ベルには反応するが、笛の音には反応しない。

このように、古典的条件付けは「どこまで反応が広がるか」「どこで区別されるか」が重要な学習プロセスになります。

📌 まとめ

- 古典的条件付けは 刺激と反応の結びつきで理解できる

- 習得 → 消去 → 自発的回復という流れがある

- 般化と弁別によって、学習は柔軟に広がったり限定されたりする

古典的条件付けの日常生活での具体例

恐怖や不安が強まる仕組み(トラウマ・PTSD)

古典的条件付けは、トラウマやPTSD(心的外傷後ストレス障害)の理解にも役立ちます。

たとえば、事故のときに聞いた「タイヤの急ブレーキ音」と「恐怖体験」が結びつくと、後になって同じような音を聞くだけで強い不安や動悸が出ることがあります。

- 無条件刺激:事故の恐怖

- 中性刺激:ブレーキ音

- 条件刺激:ブレーキ音に恐怖が結びつく

- 条件反応:音を聞くだけで不安になる

👉 このように「安全な場面でも反応してしまう」のが、トラウマやPTSDの特徴です。

広告やマーケティングでの活用例

企業は古典的条件付けをうまく利用しています。

商品の映像と一緒に、心地よい音楽や人気タレントの笑顔を繰り返し提示すると、商品そのものに好印象がつきやすくなります。

- 無条件刺激:楽しい音楽や好感度の高いタレント

- 中性刺激:商品

- 条件刺激:商品に「好印象」が結びつく

- 条件反応:その商品を見ただけで「良いイメージ」が浮かぶ

👉 これは「ブランドイメージ戦略」として広く活用されている手法です。

学校教育や学習における条件付け

学習場面でも、古典的条件付けは関係します。

たとえば、先生からの叱責と特定の教科が結びつくと、その教科に苦手意識が生まれることがあります。逆に、楽しい体験と結びつけば、その教科へのモチベーションが上がります。

- 無条件刺激:叱責(不快)/楽しい活動(快)

- 中性刺激:教科(数学や音楽など)

- 条件刺激:その教科そのもの

- 条件反応:嫌い/好きという感情

👉 だからこそ教育現場では「ポジティブな体験と学習を結びつける工夫」が重要とされます。

📌 まとめ

- トラウマやPTSD:恐怖が特定の刺激に結びつく

- 広告・マーケティング:商品に好印象を条件付け

- 学校教育:好き嫌いの感情も条件付けで形成される

古典的条件付けとオペラント条件付けの違い

古典的条件付け=刺激と反応の連合

古典的条件付けは、「刺激」と「反応」を結びつける学習です。

- 例:ベル(刺激)+餌 → 唾液(反応)

- 特徴:受動的な学習(生き物は自分の意思で行動するのではなく、刺激に反応して学習が起きる)

👉 主に 感情や生理的反応 の学習に関わります。

オペラント条件付け=報酬と罰による学習

一方、オペラント条件付けは自分の行動の結果によって学習する仕組みです。

心理学者スキナーが体系化しました。

- 行動 → ご褒美がもらえる(強化)

- 行動 → 罰を受ける(弱化)

例:

- 子どもが宿題をすると褒められる → 宿題をする頻度が増える

- 猫が机に乗ると水をかけられる → 机に乗らなくなる

👉 特徴は「自発的な行動が強化・弱化される」ことです。

2つの理論の比較表で理解する

| 特徴 | 古典的条件付け | オペラント条件付け |

|---|---|---|

| 提唱者 | パブロフ | スキナー |

| 学習の仕組み | 刺激と反応の連合 | 行動と結果(報酬・罰)の関係 |

| 主な対象 | 感情・生理的反応 | 行動全般 |

| 学習の性質 | 受動的 | 能動的 |

| 例 | ベルで唾液が出る | ボタンを押すと餌がもらえる |

👉 つまり、古典的条件付けは「反射的な反応の学習」、オペラント条件付けは「行動の結果から学ぶ仕組み」と整理できます。

📌 まとめ

- 古典的条件付け:刺激と反応の結びつき

- オペラント条件付け:行動の結果による学習

- 両者を組み合わせて理解すると、日常行動の多くが説明できる

まとめ|古典的条件付けから学べる心理学の基本

人間の行動や感情は「学習」によって作られる

古典的条件付けの大きな示唆は、人間の感情や行動は生まれつきだけでなく、学習によっても形づくられるということです。

恐怖や好き嫌いといった感情も、経験の中で特定の刺激と結びついて強まったり弱まったりします。

👉 「自分の反応は変えられないもの」ではなく、「学習の積み重ねで変化するもの」だと知ることが重要です。

日常やビジネスへの応用可能性

古典的条件付けは、心理学の教科書だけでなく、私たちの生活のあらゆる場面に活かせます。

- メンタルヘルス:恐怖症やPTSDの理解と治療

- 教育:楽しい体験と学習を結びつけることでモチベーションを高める

- ビジネス:広告やブランディングで商品に好印象を条件付けする

👉 普段の生活の中でも、「何と何が結びついているのか?」を意識すると、自分の行動や感情を客観的に理解しやすくなります。

さらに学ぶなら行動療法や認知行動療法へ

古典的条件付けの知識は、現代の心理療法の基礎にもつながっています。

- 行動療法:不安や恐怖を弱めるために「消去」や「系統的脱感作」を使う

- 認知行動療法(CBT):条件付けに加えて「考え方の癖」にもアプローチする

つまり、古典的条件付けを理解することは、心理学の基本を学ぶだけでなく、実際の生活改善やメンタルケアに応用できる第一歩になるのです。

📌 記事全体のまとめ

- 古典的条件付けは「刺激と反応の結びつき」で説明される学習理論

- パブロフの犬の実験から体系化され、恐怖や好悪感情の形成に関わる

- 日常・教育・ビジネス・心理療法など幅広く応用されている

- 自分の感情や行動も「学習の産物」と捉えると、変化させる可能性が見えてくる