「せっかくのチャンスを逃してしまった…」そんな瞬間、頭から離れないことはありませんか?

あのとき行動していれば、結果は違っていたかもしれない——そう考えるほど、心が重くなるものです。

でも実は、その“落ち込み”はあなたの脳が感じている心理的な痛み。

人は「得られた喜び」より「逃した損失」を約2倍も強く感じるといわれています(プロスペクト理論)。

この記事では、心理学の視点から「なぜチャンスを逃すとこんなに落ち込むのか」を解説します。

内容は以下のとおりです。

- 脳が「チャンスを逃した」ときに痛みを感じる理由

- 後悔や自責のループにハマる心理

- 欲求の満たされなさと落ち込みの関係

- 長期目標を持って回復する方法

ぜひ最後まで読んでくださいね。

なぜチャンスを逃すと落ち込むのか|“損をした”と感じる脳の仕組み

「たった一度のチャンスを逃しただけなのに、どうしてこんなに落ち込むんだろう?」

そんなふうに感じたことはありませんか?

実はそれ、“脳の仕組み“が関係しています。

人の脳は「得をする喜び」よりも、「損をする痛み」に強く反応するようにできています。

心理学ではこれをプロスペクト理論(損失回避バイアス)と呼びます。

「チャンスを逃した=損をした」と感じる心理の正体

1979年、ノーベル経済学賞を受賞したダニエル・カーネマンとエイモス・トヴェルスキーは、

人間の意思決定には明確な傾向があることを示しました。

それは――

人は「得をする喜び」よりも「損をする痛み」を約2倍強く感じる。

つまり、チャンスを逃したとき、私たちの脳は

「何かを失った」「損をした」と自動的に判断してしまうのです。

たとえば、

- 欲しかった商品を買い逃した

- 気になっていた人にアプローチできなかった

- チャンスを目の前で他人に取られた

こうした場面では、実際にお金や地位を失ったわけではなくても、

脳は「損失が起きた」と錯覚し、心に痛みを感じます。

脳が“損”を増幅して感じる理由

では、なぜ脳はこんなにも強く反応するのでしょうか?

そのカギを握るのが、報酬系と痛みの神経回路です。

人の脳には「うれしい」「得した」と感じるときに働く報酬系(ドーパミン回路)と、

「怖い」「嫌だ」と感じるときに働く扁桃体(へんとうたい)があります。

チャンスを逃したとき、扁桃体はそれを「損失」として認識します。

このとき脳内では、ストレスホルモン(コルチゾール)が分泌され、

実際に体が“痛み”を感じるのと似た反応を起こすのです。

つまり、

チャンスを逃したときに胸がズキッと痛むのは、比喩ではなく、神経的に本当に“痛い”。

人が“損”に強く反応するのは、生存本能に近い仕組みです。

原始時代から、「損(危険)を避ける」ことが生き延びるために重要だったため、

その反応が現代にも残っているのです。

損を恐れるほど行動できなくなる|“失敗回避”の心理パターン

このような損失回避の脳のクセが強くなると、次のような思考パターンに陥ります。

- 「また失敗したらどうしよう」

- 「恥をかくくらいならやめておこう」

- 「後悔したくないから、今回は見送ろう」

このように、「損を避けるための判断」を優先してしまうのです。

しかし、その結果――

「チャンスを逃すことで、さらに後悔する」という悪循環が生まれます。

心理学ではこれを「失敗回避型行動」と呼びます。

一見、リスクを避けて安全に見えますが、

実際には「挑戦しないことで自信を失う」サイクルを強化してしまうのです。

まとめ:落ち込みは“脳の仕様”

チャンスを逃して落ち込むのは、脳が“損を避けようとする防衛反応”を起こしているだけです。

この仕組みを理解するだけで、

「落ち込んでいる自分を責める必要はない」と気づけるはずです。

大切なのは、

「損をした」と感じたときこそ、「これをどう活かすか」を考えること。

その意識の転換が、次のチャンスをつかむための第一歩になります。

チャンスを逃した後に落ち込みが続く理由|後悔と錯覚の心理メカニズム

「もう終わったことなのに、あのときのことを何度も思い出してしまう…」

「どうしてあのとき行動できなかったんだろう」

──そんなふうに、チャンスを逃したあとに後悔が長引くのは、単なる性格の問題ではありません。

実はこの「引きずり」には、いくつかの心理的メカニズムが関係しています。

ここでは、後悔・錯覚・心のズレという3つの観点から見ていきましょう。

「あのとき行動していれば…」という思考のループ

人が後悔するときに必ず働くのが、反実仮想思考(if only思考)です。

これは、「もしあのとき○○していたら、今は違ったかもしれない」と考える思考のこと。

この思考は、人間の脳が“現実と理想の差”を埋めようとする働きの一部ですが、

現実には戻れないため、心のエネルギーが堂々巡りになりやすいのです。

後悔理論(Regret Theory)

行動経済学者のグラハム・ルームズらが提唱した後悔理論(Regret Theory)では、

人は完全な情報を持たないまま選択を行うため、後になって「別の選択をしていればもっと良かった」と感じることがあると説明されます。

このとき生じる「後悔」は、

実際に選んだ結果と、後から考えた“最も良かったはずの選択”との価値の差によって生まれる

とされています。

つまり、後悔とは単なる感情ではなく、「選択の結果を比較する思考」から生まれる心理的な痛みなのです。

たとえば、投資でA銘柄を選んだが、選ばなかったB銘柄が大きく値上がりした場合、

「Aを選んだ自分」と「Bを選んでいた自分」を比べることで後悔が強まります。

この比較が繰り返されるほど、

「なぜあのとき違う決断をしなかったのか」と自分を責める思考が強化され、

心の中で“失われた可能性”を何度も再生してしまうのです。

わずかな差で逃したチャンスほど後悔が強くなる理由

また、人は、「もう少しでうまくいったのに」という“あと少し”の状況に直面すると、

実際以上に強い後悔を感じやすい傾向があります。

たとえば、宝くじで「当選番号の隣」だったり、面接で「最終候補まで残ったけど落ちた」場合など──

その結果の近さが、「もし少し違っていれば…」という思考を生み、

頭の中で“成功した自分”を何度もシミュレーションしてしまうのです。

行動経済学では、これを反実仮想思考(counterfactual thinking)と呼びます。

「現実とは異なるもしもの世界」を想像することで、感情がより強く動いてしまう現象です。

つまり、人は失敗の大きさよりも、「あと一歩で成功できた」という可能性の近さに強く反応するのです。

そのため、チャンスを逃した痛みは必ずしも結果の損失ではなく、“惜しかった未来”への未練から生じているのです。

ダニエル・カーネマン&トヴェルスキーの「後知恵バイアス」

もう一つ、後悔を長引かせる大きな原因になるのが、後知恵バイアス(Hindsight Bias)です。

これは、「失敗したあとに『そんなの当たり前だった』と思ってしまう心理」のこと。

1970年代にダニエル・カーネマンとエイモス・トヴェルスキーが提唱した概念で、

「結果を知ってから過去を評価してしまう」脳のクセを示しています。

実際には予測不可能なことでも、

「やっぱりああなると思ってた」

「あのとき決断しておけばよかったのに」

と錯覚してしまうのです。

このバイアスが強く働くと、「自分はミスを見抜けたはずだ」という錯覚が生まれ、

自分を責めたり、他人を責めたりしやすくなります。

でも本来、正しい振り返りの基準はこうです👇

「その時点で得られた情報で判断したなら、どうだったか?」

この視点を持つことで、

「過去の自分は最善を尽くしていた」と冷静に捉えられるようになります。

結果を知っている“今の視点”で責めることこそ、最大の錯覚なのです。

認知的不協和|選ばなかった自分を受け入れられない心のズレ

そしてもう一つの重要な要素が、認知的不協和(Cognitive Dissonance)。

心理学者レオン・フェスティンガーが1957年に提唱した理論で、

人は「自分の行動」と「本音」が食い違うときに強い不快感を覚える、という考え方です。

チャンスを逃したとき、

- 「本当は挑戦したかった」

- 「でも怖くて動けなかった」

というように、気持ちと行動がズレると、心にモヤモヤが残ります。

その不快感を減らすために、脳は次のような“自己防衛”をします。

- 「あのチャンスは大したことなかった」と思い込む(合理化)

- 「タイミングが悪かった」と言い訳を作る(正当化)

これは決して悪いことではありません。

むしろ、心を守るための自然な防衛反応です。

ただし、いつまでもこの「正当化モード」にいると、

次のチャンスが来たときにまた同じように行動を避けてしまう可能性があります。

まとめ:後悔を減らすには「視点」を変えること

チャンスを逃したあとの落ち込みは、

- 過去の自分を責める「後知恵バイアス」

- 現実と理想の差で苦しむ「反実仮想思考」

- 心のズレを修正しようとする「認知的不協和」

この3つが重なって起こる、ごく自然な心理反応です。

大切なのは、「なぜあのとき動けなかったのか」を責めるのではなく、

「そのときの自分は、何を守ろうとしていたのか?」

と振り返ること。

その視点を持って「次はどうすればいいか」を考えることで、後悔は「失敗の証」ではなく、「成長へのきっかけ」へと変わっていきます。

「もうチャンスを掴めない」と感じる心理|無力感と自信喪失のメカニズム

チャンスを逃したあと、

「どうせまたうまくいかない気がする」

「もう自分には運がない」

──そんなふうに感じてしまうことはありませんか?

それは単なる“気の持ちよう”ではなく、心理学的に説明できる現象です。

ここでは、無力感・自己効力感・小さな成功体験という3つの視点から、

再び前を向くための心の仕組みを見ていきましょう。

繰り返す後悔が「どうせ自分なんて」と思わせる

心理学者マーティン・セリグマンが1967年に行った実験で、

「学習性無力感(learned helplessness)」という現象が発見されました。

セリグマンは犬を使った実験で、

「どんなに頑張っても逃げられない電気ショック」を繰り返すと、

犬は最終的に“逃げようとすらしなくなる”ことを確認しました。

このように、人間も同じように

「何をやってもダメだった」

「またチャンスを逃すかもしれない」

と感じ続けると、行動意欲そのものが低下してしまいます。

そして、「もう頑張っても意味がない」と思い込むことで、

本来ならチャンスを掴める場面でも動けなくなるのです。

この状態を放置すると、

「自分には価値がない」「また失敗する」といった自己否定のスパイラルに陥る危険があります。

再び挑戦できる人は「自己効力感」が高い

同じようにチャンスを逃しても、早く立ち直る人がいます。

その違いを生むのが、自己効力感(self-efficacy)という心理的な力です。

これは心理学者アルバート・バンデューラが提唱した概念で、

「自分ならできる」という感覚を指します。

自己効力感が高い人は、失敗してもこう考えます👇

- 「あのときの判断は仕方なかった」

- 「次に同じ場面が来たら、こうしてみよう」

- 「完璧じゃなくても、やる価値がある」

一方で、自己効力感が低い人は、

- 「どうせまたダメに決まってる」

- 「やる前から不安でたまらない」

と考えてしまい、行動を止めてしまう傾向があります。

この「できる感覚」は、生まれつきではなく、経験から育てることが可能です。

バンデューラによると、自己効力感を高める要素は以下の4つです。

| 要素 | 内容 |

|---|---|

| ①成功体験 | 小さな成功を積むことで「できた」という記憶をつくる |

| ②代理体験 | 他人の成功を見ることで「自分にもできそう」と思える |

| ③言葉の励まし | 周囲のサポートや応援で自信を強化する |

| ④生理的安定 | 睡眠や休息でストレスを減らし、冷静な判断を取り戻す |

小さな成功体験を積むことで“再挑戦回路”が動き出す

落ち込んでいるときに必要なのは、

「いきなり大きなことを達成すること」ではありません。

むしろ、“小さな成功”を意識的に積むことが、立ち直りの鍵です。

たとえば──

- 気になっていた人に軽くメッセージを送る

- 朝10分だけ早起きして作業する

- 昔やりたかったことを1つだけ再開する

こうした小さな成功が積み重なると、脳は「やれる感覚」を取り戻します。

すると、行動を起こすための神経回路(前頭前野と報酬系)が活性化し、

「もう一度やってみよう」という気持ちが自然に生まれてくるのです。

心理学的には、これを再挑戦回路(resilience loop)と呼ぶこともあります。

つまり、行動が自信を生み、自信が次の行動を後押しする好循環が起こるのです。

まとめ:自信は「結果」ではなく「行動」から生まれる

チャンスを逃したあと、無力感を感じるのは誰にでもあります。

しかし、そこから抜け出す鍵は、「結果」ではなく「行動」です。

「やってみた」という経験が、脳に“できる”という証拠を残す。

失敗も後悔も、「次はこうしよう」につながる限り、すべてが成長の一部です。

小さな一歩が、次のチャンスを掴むための再挑戦の起点になります。

チャンスを逃したときの落ち込みに隠れた“満たされなかった欲求”

チャンスを逃して落ち込むとき、私たちはよく「後悔」や「失敗」といった言葉で自分の感情を説明します。

しかし、その根底にはもっと根深い心理が隠れています。

それが、「満たされなかった欲求」です。

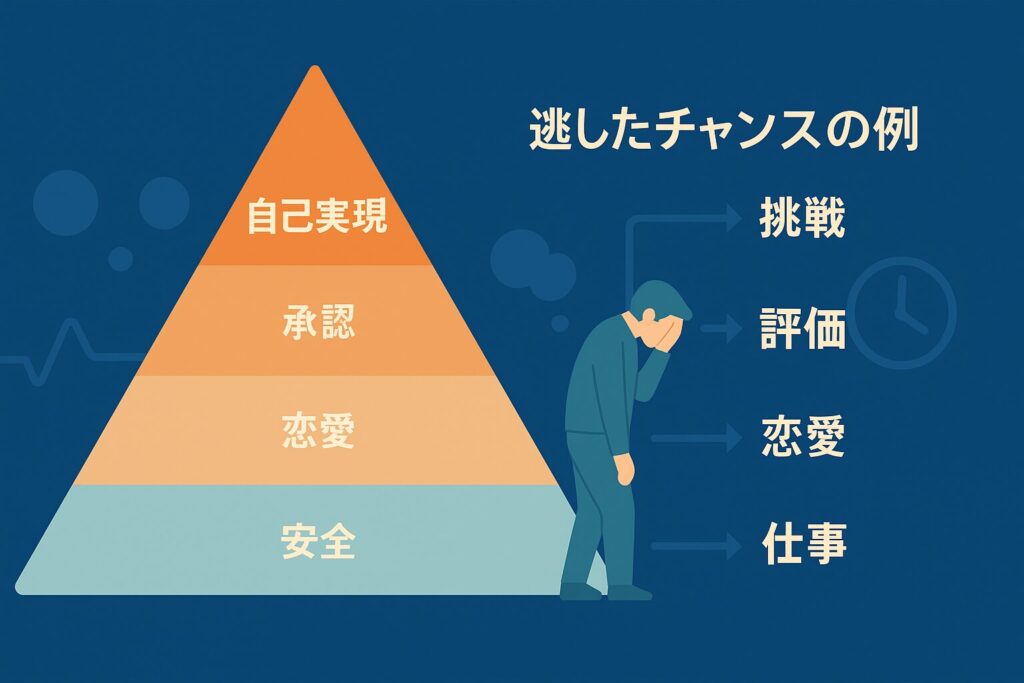

どんなチャンスを逃したかによって、心の中で欠けたと感じる“欲求の種類”は異なります。

ここでは、心理学者アブラハム・マズローの理論をもとに整理してみましょう。

落ち込みの正体は「満たされなかった欲求」から生まれる

マズローは1943年に発表した論文の中で、

人間の欲求は5段階に分かれており、下位の欲求が満たされると次の欲求が生まれると提唱しました。

これが有名な「マズローの欲求階層理論」です。

チャンスを逃したとき、私たちはその出来事そのものではなく、

「そのチャンスで満たされるはずだった欲求」

を失ったことに強く反応しているのです。

マズローの欲求階層理論で見る“チャンスの喪失”

たとえば、同じ「チャンスを逃した」という出来事でも、

人によって落ち込みの理由はまったく違います。

| 欲求段階 | チャンスを逃したときに感じる喪失感 | 具体例 |

|---|---|---|

| 生理的・安全欲求 | 仕事・お金のチャンスを逃した → 生活や将来の不安 | 昇給を逃して焦りを感じる |

| 所属・愛情欲求 | 恋愛・人間関係のチャンスを逃した → 孤独感・寂しさ | 気になる人を誘えず、孤立感を感じる |

| 承認欲求 | 昇進・評価・SNSの反応を逃した → 認められなかった悔しさ | 周囲の注目を得られず落ち込む |

| 自己実現欲求 | 成長・挑戦の機会を逃した → 自分らしく生きられない感覚 | 「もっと成長できたはず」と後悔する |

つまり、チャンスを逃したときに心が痛むのは、

「欲求が満たされなかったから」なのです。

自分がどの段階の欲求を失ったのかを知ることが、

落ち込みから抜け出すきっかけになります。

自分が「何を満たしたかったのか」を理解すると気持ちが整理される

多くの人は、チャンスを逃したあとに

「どうして行動できなかったんだろう」と原因探しをします。

しかし、そこに正解はありません。

重要なのは、「あのチャンスで何を手に入れたかったのか」を明確にすることです。

たとえば──

- 「お金が欲しかったのか」

- 「誰かに認められたかったのか」

- 「新しい挑戦にワクワクしていたのか」

この“目的の特定”ができると、感情の焦点が明確になり、

漠然とした落ち込みが「具体的な未充足」として整理できます。

そして、

その欲求は“次のチャンスで再び満たせる”。

と考えることができるようになるでしょう。

長期目標を持つことで落ち込みを乗り越える|自己実現欲求と成長の心理

チャンスを逃したあとに落ち込みが長引くのは、

「短期的な失敗」にばかり意識が向いてしまうからです。

でも心理学的に見ると、落ち込みを抜け出すカギは「時間軸の転換」にあります。

つまり、目の前の損失ではなく、“長期的な成長”という視点を取り戻すこと。

ここでは、マズローの自己実現欲求と、自己効力感・長期目標の関係をもとに、

心を立て直すための考え方を紹介します。

短期の損失より「長期的な成長」を見る視点を持つ

マズローの欲求階層理論の最上位にあるのが、自己実現欲求です。

これは、「自分の可能性を最大限に発揮したい」という内面的な成長欲求。

短期的な成果や報酬(お金・評価・承認)は、マズローの下位欲求を満たしますが、それだけでは長続きしにくいとされています。

一方で、自己実現欲求に基づく目標(成長・創造・挑戦)は、

「失敗しても意味がある」と感じられる性質を持っています。

たとえば──

- 昇進を逃しても、「自分が成長できる仕事を続けよう」と思える

- 恋愛がうまくいかなくても、「自分をもっと理解していこう」と思える

このように、長期的なビジョンを持つ人ほど、失敗を“通過点”として捉えられるのです。

短期的なチャンスを逃しても、「人生全体で見ればまだ途中」と考えられれば、

落ち込みは自然と和らいでいきます。

長期目標は自己効力感を支える「心理的アンカー」になる

長期目標には、もう一つの重要な役割があります。

それは、「自己効力感(自分ならできるという感覚)」を安定させるアンカー(支点)になることです。

バンデューラの理論でも、行動を継続する人ほど「長期的な方向性」が明確だとされています。

たとえば、

- 「将来は在宅で自立して働けるようになりたい」

- 「いつか自分の作品を発表したい」

といった“遠いけれど自分らしい目標”を持っている人は、

短期的な失敗に左右されにくい傾向があります。

なぜなら、長期目標があると失敗が「プロセスの一部」として意味づけられるからです。

一時的な損失も、「この経験も必要だった」と捉え直すことができるのです。

チャンスを逃した=人生の一部が崩れた、ではなく

チャンスを逃した=新しい方向へ軌道修正するサイン。

このように、長期目標は「落ち込みを整える心理的支点」として機能します。

“今”できる一歩を未来につなげる

長期目標を持つことは大切ですが、

それを「行動に変える」ための小さな一歩がなければ、現実は変わりません。

ここで重要なのは、“今この瞬間にできること”を意識することです。

たとえば──

- 落ち込んでいる日も、10分だけ作業してみる

- 1つだけ行動を具体化してメモする

- 誰かの言葉に刺激を受けたら、すぐにアイデアを残す

これらの小さな積み重ねは、自己実現への“道のり”をつくります。

心理学的には、こうした積み重ねが「自己効力感」を再活性化し、

脳の報酬系を刺激することが分かっています。

つまり、長期的な夢や理想は「方向」、

今の小さな行動は「燃料」。

この2つが揃って初めて、人は再び前進できるのです。

まとめ:長期的な視点が「落ち込み」を成長に変える

チャンスを逃して落ち込むのは、短期的な欲求が満たされなかったとき。

しかし、長期目標を持つことで「失敗にも意味がある」と捉えられるようになります。

- 短期の損失 → 痛みを感じる

- 長期の成長 → 意味を感じる

この「痛みから意味への転換」が、心理的回復の核心です。

落ち込みを完全に消す必要はありません。

それを“成長のサイン”として受け止め、次のチャンスを活かすための準備期間に変えていきましょう。

まとめ|チャンスを逃した痛みは「本気で望んでいた証拠」

チャンスを逃したあと、

「なんであのとき行動しなかったんだろう」

「もう取り返しがつかない」

──そう感じて、心がズーンと重くなることがあります。

でもその痛みは、あなたが本気でそのチャンスを掴みたかった証拠です。

脳が“損失”として反応するのは、それだけ強い期待と想いがあったから。

その感情を否定する必要はありません。

ここでは、最後に「後悔を前向きなエネルギーに変える視点」を整理しておきましょう。

脳が痛みを感じるのは、それだけ「求めていた証」

プロスペクト理論によると、人は「損をした」と感じるとき、

実際の損失の2倍以上の心理的痛みを経験します。

つまり、チャンスを逃して落ち込むのは、

「実際に損をした」からではなく、「得られたはずの未来を失った」と感じているからです。

たとえば、

- 面接に落ちて「自分には価値がない」と思ってしまう

- 告白できずに「もうチャンスはない」と感じてしまう

- コンペに負けて「努力が全部ムダだった」と思い込む

しかし、これらの痛みはそれだけ“求めていた”という証拠なのです。

まずは、自分の感情を理解して受け入れることが、回復への第一歩になります。

どんな欲求を満たしたかったのかを考える

落ち込みから抜け出すには、

「何を失ったか」よりも「何を求めていたか」に目を向けることが大切です。

それは、マズローの欲求階層でいう「どの段階の欲求が満たされなかったのか」を見極めること。

- 安全欲求:生活の安定を守りたかった

- 所属欲求:人とつながりたかった

- 承認欲求:認められたかった

- 自己実現欲求:成長したかった

この“心の焦点”を知ることで、落ち込みの意味が変わります。

単なる失敗ではなく、「自分が何を大切にしていたか」を再確認するきっかけになるのです。

後悔を行動エネルギーに変える視点

心理学的に見ると、「後悔」は次に行動を起こすためのエネルギーでもあります。

後悔は、「次はどうすればうまくいくか」を考え始めるきっかけになります。

- 「次はこうすればうまくいくかも」

- 「もっと早く動けばいい」

- 「準備が足りなかった」

このような思考は、未来志向の自己修正プロセスです。

過去を変えることはできない。

でも「次こそやる」と思えた瞬間に、未来は変わり始める。

チャンスを逃した痛みは、挑戦の証であり、再スタートのきっかけにもなります。

「もう終わり」ではなく、「ここから始まる」感情として受け入れてください。