「挑戦したいのに、なぜか怖くて動けない…」そんな経験、ありませんか?

やりたいことがあるのに自信が持てない、失敗するのが怖い、他人と比べて落ち込む――。

多くの人がこの“心理的ブレーキ”を感じます。

本記事では、心理学の観点から「挑戦できない理由」と「挑戦を続ける人の心の仕組み」をわかりやすく解説します。

さらに、挑戦を支える具体的なトレーニング法や、挑戦が人生にもたらす幸福・成長のメカニズムまでご紹介。

ぜひ最後まで読んでくださいね。

なぜ人は挑戦を恐れてしまうのか|心理的ブレーキの正体

人が挑戦できないとき、その裏には脳の防衛反応が関係しています。私たちの脳は“変化=危険”と認識するようにできており、未知の行動を前にすると自動的にブレーキをかけてしまうのです。ここでは、そのメカニズムを心理学的に整理していきましょう。

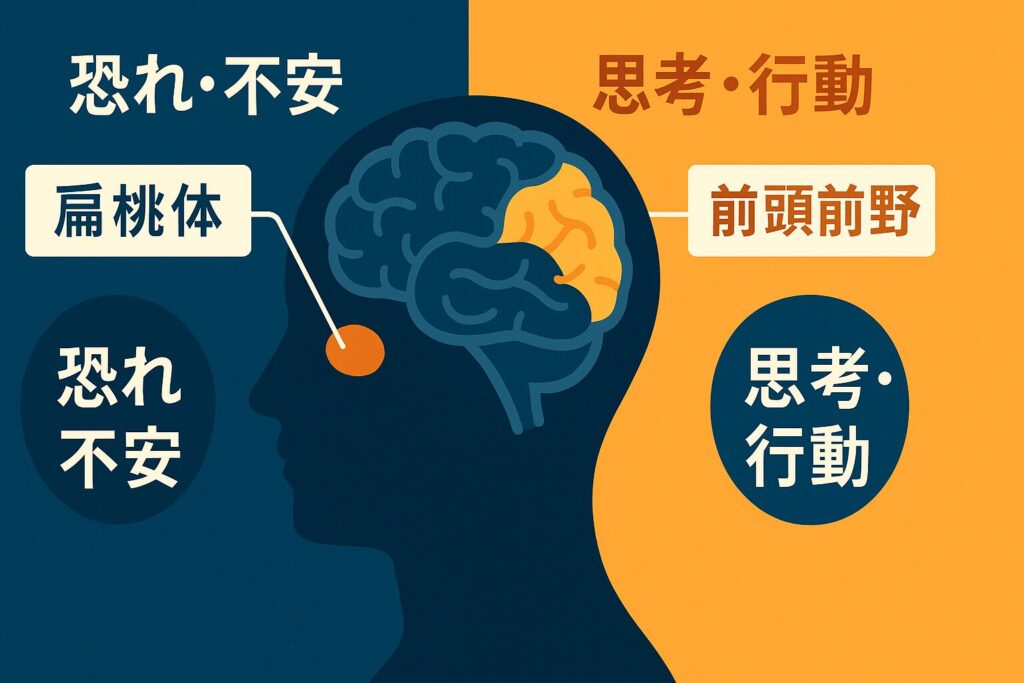

「失敗が怖い」と感じる脳の仕組み(扁桃体と防衛反応)

私たちが「怖い」「不安」と感じるとき、脳の中では扁桃体(へんとうたい)という部位が活発に働いています。

扁桃体は“危険探知レーダー”のような役割をもち、失敗や恥、批判などの社会的リスクにも反応します。

たとえば、プレゼン前に緊張したり、上司の前で発言をためらったりするのも、扁桃体が「危険かもしれない」と判断しているからです。

✅ポイント

- 「怖い」は意志の弱さではなく、脳の防衛反応

- 扁桃体の過活動が“挑戦へのブレーキ”を生む

完璧主義・他人比較・過去の失敗が挑戦を止める理由

挑戦を止めてしまう心理には、以下のような3つの認知パターンがあります。

- 完璧主義:失敗を「終わり」だと捉えてしまい、行動前に疲れてしまう。

- 他人比較:他人の成功を基準にするため、「自分には無理」と感じやすい。

- 過去の失敗の記憶:以前の挫折体験が「また同じ結果になる」と脳に刷り込まれている。

これらはすべて「失敗=危険」という誤った学習によって強化されます。

つまり、人が挑戦できないのは、“経験による条件づけ”なのです。

💡小さな成功や他人の成功事例に触れることで、「挑戦=安全かもしれない」という新しい学習が始まります。

恐れを“危険信号”ではなく“成長のサイン”に変える視点

心理学では、「恐れ=行動の手前にある自然な反応」と考えます。

ラザルスの認知評価理論によれば、人は出来事を「脅威」か「挑戦」かで無意識に評価しており、この認知の違いが行動を決めます。

同じ状況でも、「失敗したらどうしよう」と思えば“脅威”、

「うまくいけば成長できる」と思えば“挑戦”。

このように恐れを“危険信号”ではなく、“成長の前兆”と再解釈することで、脳の反応そのものが変わります。

心理学的にはこれをリフレーミング(再評価)と呼び、恐怖心を弱める効果があります。

🔁 恐れを変換する思考例

- 「怖い=やる価値がある証拠」

- 「失敗=学びのデータ」

- 「緊張=集中力が高まっているサイン」

この視点を持つことで、挑戦は“脅威”から“自己成長の入り口”へと変わっていきます。

挑戦を支える「自信の源」|心理学が示す3つのメカニズム

「挑戦できる人」と「挑戦を避ける人」を分ける最大の違いは、自分を信じる“心理的な土台”を持っているかどうかです。

その土台を支えるのが、心理学で言う自己効力感・成長マインドセット・レジリエンス、そして「脅威」と「挑戦」を分ける挑戦–脅威理論です。

①自己効力感理論|「できる気がする」が行動を生む

心理学者アルバート・バンデューラが提唱した自己効力感理論(Self-Efficacy Theory)では、

「自分ならできる」と感じる信念が行動を生み出すとされています。

人が行動するかどうかは、客観的な能力ではなく、主観的な自信で決まります。

この自己効力感は次の4要素で高まります。

| 要素 | 内容 |

|---|---|

| 成功体験 | 過去にうまくいった経験が最も強力な源泉 |

| 代理経験 | 他人の成功を見ることで「自分にもできる」と感じる |

| 言語的説得 | 周囲の励ましや肯定的フィードバック |

| 生理的状態 | 体調・緊張・リラックスの状態が影響する |

✅小さな成功を積み重ねるほど、脳が「挑戦=できること」と再学習していきます。

②成長マインドセット理論|失敗を学びに変える思考法

心理学者キャロル・ドゥエックが提唱した成長マインドセット(Growth Mindset)は、

「能力は努力と経験で伸ばせる」という信念のこと。

反対に「才能で決まる」と考える固定マインドセットの人は、

失敗を“無能の証拠”と捉え、挑戦を避けがちになります。

💡 成長マインドセットを持つ人は、

- 失敗を“成長の材料”と見なす

- 困難に直面しても粘り強く続ける

- 結果よりもプロセスを評価する

挑戦を続ける人ほど、「うまくいかない期間も成長中」と捉えているのです。

③レジリエンス|挑戦と回復のサイクルを強くする

レジリエンスとは、逆境から立ち直る力を意味します。

心理学者アン・マステンはこれを「Ordinary Magic(普通の魔法)」と呼び、

特別な才能ではなく、誰にでも備わる回復力だと述べました。

挑戦には必ず失敗や挫折がつきもの。

レジリエンスがある人は、「落ち込み→回復→再挑戦」というサイクルを回すのが早いのです。

レジリエンスを高める3ステップ:

- 感情を否定せず受け入れる

- 支えてくれる人・環境を持つ

- 経験から意味を見出す

🔁 失敗を“成長の循環”に変える力が、挑戦を継続する鍵です。

挑戦–脅威理論|“脅威”を“挑戦”に変える条件

ブラスコビッチの挑戦–脅威理論(Challenge–Threat Theory)では、

人はストレス状況を「挑戦」または「脅威」として評価し、

その認知が心拍・血流・集中力など身体反応にまで影響すると説明されています。

- 挑戦状態(Challenge):

自分にリソース(能力・支援・経験)があると感じ、前向きな集中が生じる。 - 脅威状態(Threat):

自分には足りないと思い込み、身体が防御モードになる。

この理論は、ラザルスの認知評価理論を土台にしており、

「同じ状況でも“どう認知するか”で生理反応が変わる」ことを示しています。

✅ポイント

- 「やれる根拠を見つける」ことで“挑戦モード”へ切り替え可能

- 自己効力感や支援関係があるほど、脳は“脅威”ではなく“挑戦”として反応する

3つのメカニズム=「自信を支える心理的プロセス」

記事内で「3つのメカニズム」として扱っているのは、“内面の自信”を生み出す3つの心の働きを指しています。

つまり、挑戦に向かう力の根本メカニズムです。

| メカニズム | 中心テーマ | 内容 |

|---|---|---|

| 自己効力感(Bandura) | 「できる」という信念 | 行動を起こす原動力 |

| 成長マインドセット(Dweck) | 「失敗=成長の途中」という考え方 | 挫折を学びに変える力 |

| レジリエンス(Masten) | 困難から回復する力 | 継続・再挑戦のエネルギー |

挑戦–脅威理論=「状況をどう捉えるか」という“評価モデル”

一方で、挑戦–脅威理論(Challenge–Threat Theory)は少し性質が異なります。

これは、上記3つの内的資源をどう使うかを決める“認知的フレーム”にあたります。

- 同じ状況でも、

→「自分ならできる」と評価すれば=挑戦状態(Challenge)

→「自分には無理かも」と評価すれば=脅威状態(Threat)

つまり、この理論は「心の使い方(認知評価)」を説明するモデルであり、

上の3つのメカニズムを動かす“スイッチ”のような位置づけなのです。

🔸まとめると

- 自己効力感・成長マインドセット・レジリエンス → 内面の自信を育てる3つの心理メカニズム

- 挑戦–脅威理論 → その自信をどう発揮するかを左右する認知フレーム

要するに、3つは「自信をつくる」仕組みであり、

挑戦–脅威理論は「自信をどう使うか」を説明する仕組みなのです。

挑戦できる人とできない人の違い|心理的特徴と行動パターン

「挑戦できる人」と「挑戦を避ける人」には、性格の違いよりも心理的な習慣の違いがあります。

ここでは、心理学の理論をもとに、その差を分かりやすく整理していきましょう。

挑戦を楽しむ人の共通点(自己決定理論との関係)

心理学者デシとライアンの自己決定理論(Self-Determination Theory)によると、

人が主体的に挑戦を楽しむためには、以下の3つの心理的欲求が満たされている必要があります。

| 欲求 | 内容 | 例 |

|---|---|---|

| 自律性 | 自分で選んで行動している感覚 | 「やらされている」ではなく「やりたい」から挑む |

| 有能感 | 成長や上達を感じる感覚 | 小さな達成が次の挑戦の燃料になる |

| 関係性 | 支えてくれる人とのつながり | 応援・共感・安心できる人の存在 |

この3つがそろうと、人は外からの報酬よりも内側の満足感で動けるようになります。

つまり、挑戦を楽しむ人は“義務”ではなく“自己選択”で動いているのです。

挑戦を避ける人の思考パターン(防衛的回避・固定観念)

一方で、挑戦を避ける人は「失敗したくない」「恥をかきたくない」という防衛的思考パターンに支配されています。

この心理は大きく2つのメカニズムに分けられます。

- 防衛的回避(Defensive Avoidance)

→ 不安を感じる状況を避けることで、短期的には安心するが、長期的には自信を失う。 - 固定観念(Fixed Mindset)

→ 「自分はこういう人間」「能力は変わらない」と決めつけ、挑戦の可能性を閉ざしてしまう。

たとえば、

- 「自分には向いていないからやらない」

- 「やる前から失敗するのが見えている」

という言葉は典型的な固定観念です。

💡回避は“安心のフリをした停滞”。

短期的な安全を選ぶと、長期的に「できない自分」を強化してしまうのです。

「できる人」は不安を排除せず、うまく“共存”している

挑戦できる人は、決して不安を感じないわけではありません。

むしろ彼らは、不安を「行動のエネルギー」に変える技術を持っています。

心理学的に言えば、彼らは「不安をコントロールする」のではなく「共存する」スタイルを取っています。

| 不安への姿勢 | 結果 |

|---|---|

| 排除しようとする | 不安が強まり、行動できなくなる |

| 受け入れて行動する | 不安が“集中”に変わる |

たとえばスポーツ選手が「緊張している=集中できている」と捉えるように、

挑戦できる人は感情を敵ではなく味方にする視点を持っているのです。

このように、不安をゼロにすることよりも、

「不安があっても動ける状態を保つ」ことが、行動心理学的には最も効果的とされています。

✅まとめ

- 挑戦できる人は「自分で決めて動く」ことを重視(自己決定理論)

- 挑戦できない人は「不安を避ける」ことを優先(防衛的回避)

- 真の強さは“不安と共に進む力”にある

挑戦を恐れない心を育てる方法|心理学的トレーニング実践編

「挑戦したいのに怖い」「行動したいのに体が止まる」――

このような状態を変えるには、“知識”だけでなく、心理学に基づいた実践ステップが必要です。

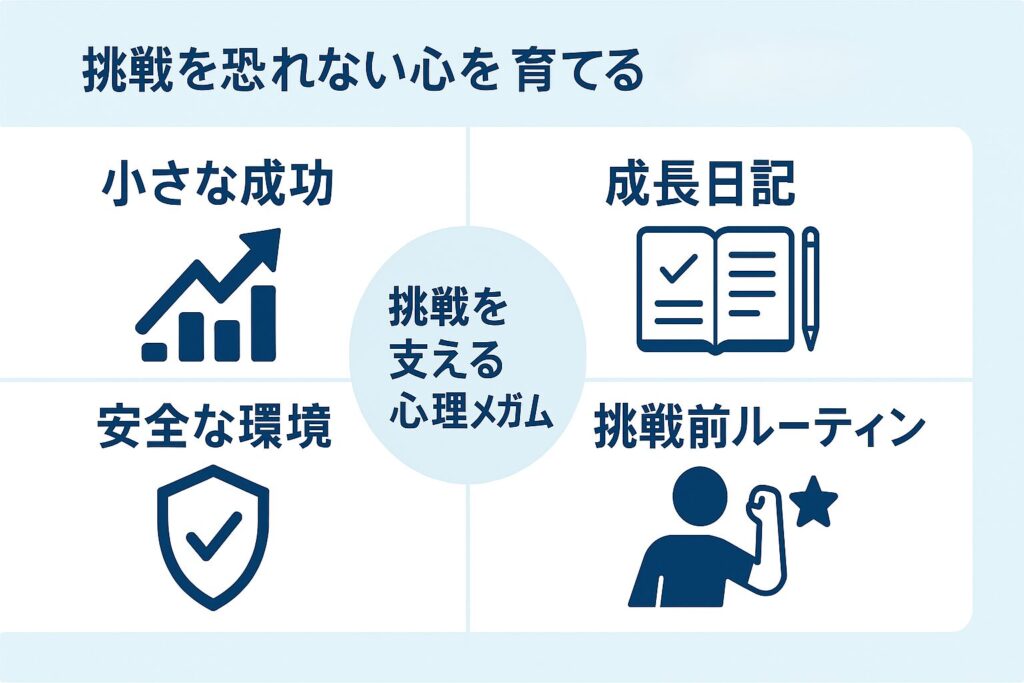

ここでは、脳と心を少しずつ「挑戦に慣らす」4つの方法を紹介します。

①小さな成功体験で自己効力感を積み上げる

最初のステップは、「できた!」という感覚を脳に刻むことです。

大きな目標よりも、5分で達成できる小さな挑戦を設定しましょう。

たとえば:

- 朝の散歩を1日だけ実行する

- SNSで1つ投稿してみる

- 気になっていた仕事に資料請求をしてみる

このような“即日達成型の挑戦”が、**自己効力感(できる感覚)を少しずつ積み重ねてくれます。

脳は「行動 → 結果 →安心」を繰り返すことで、「挑戦=安全」**と再学習していくのです。

✅ポイント

- 成功体験は量より頻度

- 結果よりも「行動できた自分」を意識して褒める

②「成長日記」で失敗を再定義する(成長マインドセットの実践)

次に、失敗を“悪いこと”から“学びの記録”へ変える習慣を持ちましょう。

キャロル・ドゥエックの成長マインドセット理論では、

「うまくいかなかった=能力が伸びている途中」と再解釈することが、挑戦を続ける力になると示されています。

毎晩、以下の3行をノートに書くだけでも効果的です。

- 今日挑戦したこと

- うまくいかなかった点

- 次に試す改善策

これにより、“失敗”を“次の行動データ”に変換できます。

心理学的にはこの行為が、脳の報酬系を刺激し、「改善行動を快感として学習」する効果があります。

③安全な環境で試す「心理的安全性」を高める方法

挑戦の継続には、失敗しても責められない環境が不可欠です。

これはハーバード大学のエイミー・エドモンドソンが提唱した心理的安全性(Psychological Safety)の考え方。

安全な場とは、

- 否定せずに話を聞いてくれる仲間がいる

- 試して失敗しても笑い合える関係がある

- ミスよりも学びを評価してくれる文化がある

こうした環境では、人は安心して新しい行動を試せるようになります。

💡職場や家庭での小さな「共感」や「ねぎらい」が、挑戦の温床になるのです。

挑戦前ルーティンで“恐れのスイッチ”を切る(プレッシャー対策)

最後に、挑戦の直前に起こる“緊張・不安”を和らげるルーティン化テクニックを取り入れましょう。

心理学では、一定の動作を繰り返すことで扁桃体の興奮を抑え、

心を「落ち着いた行動モード」に切り替えられるとされています。

おすすめの3ステップ:

- 呼吸リセット:4秒吸って、4秒止め、4秒吐く(腹式呼吸)

- ポジティブ自己暗示:「緊張してる=集中できている証拠」

- 小さな動作ルール(例:深呼吸1回→スタート)

スポーツ選手やスピーチの達人も実践している方法で、

「不安=敵ではなく、合図」という状態を作り出せます。

✅まとめ

- 成功体験で「できる感覚」を育てる

- 失敗を「学びのデータ」に書き換える

- 安全な人間関係で挑戦を支える

- ルーティンで脳を“行動モード”に切り替える

挑戦とは、“恐れをなくすこと”ではなく、

「恐れながらも動ける自分」をつくる練習なのです。

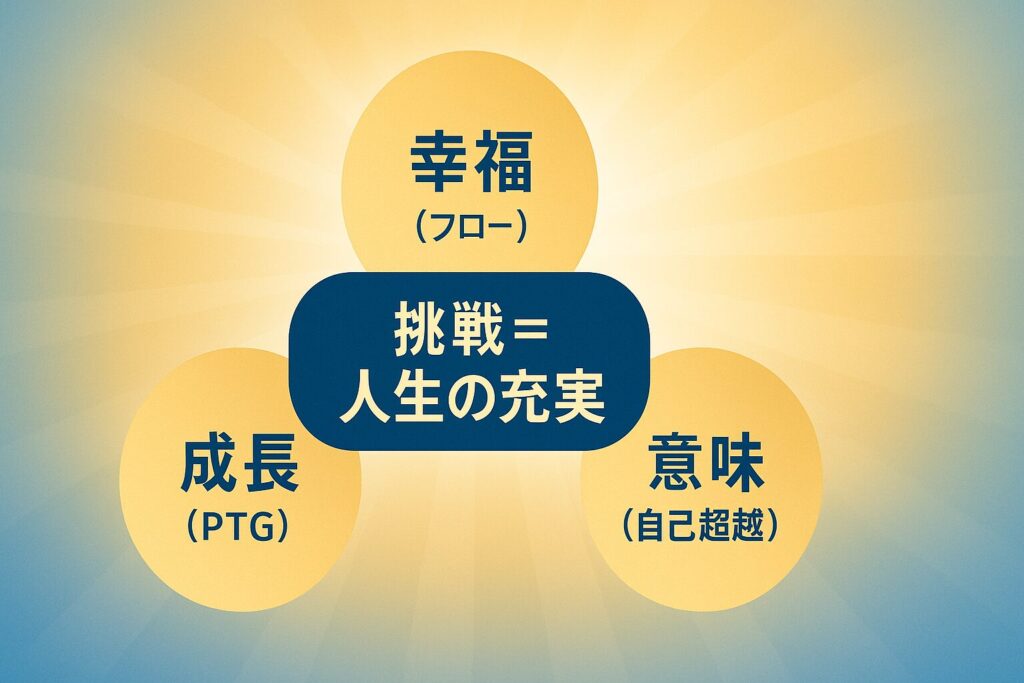

挑戦が人生にもたらすもの|幸福・成長・意味の心理学

挑戦は、単なる「努力」や「成功の手段」ではありません。

心理学的に見ると、挑戦は幸福感・自己成長・生きる意味を高める重要なプロセスです。

ここでは、代表的な3つの理論をもとに、挑戦がもたらす心の変化を解説します。

①フロー理論|挑戦と没頭が幸福を生む

心理学者ミハイ・チクセントミハイが提唱したフロー理論(Flow Theory)では、

「人は挑戦と能力のバランスが取れたときに、最も幸福を感じる」と説明されています。

たとえば、

- 難しすぎる課題 → 不安や挫折感

- 簡単すぎる課題 → 退屈や飽き

- “ちょっと難しい”課題 → 没頭・充実(=フロー状態)

この状態では、時間の感覚を忘れるほど集中し、自己意識が薄れ、内的報酬(楽しい・心地よい)を得られます。

挑戦を続ける人ほど、この「フロー体験」を多く味わっており、それが幸福の再現性を高めているのです。

💡挑戦とは、「内側の充実を感じるための行為」でもあるのです。

②逆境成長理論(PTG)|挑戦後の変化と意味の再構築

心理学者テデスキとカルフーンが提唱した逆境成長理論(Post-Traumatic Growth, PTG)は、

「困難や挑戦の後に、人は以前よりも深く成長できる」とする理論です。

挑戦の中で経験する痛みや挫折は、決してマイナスだけではありません。

人はそこから以下のような“意味の再構築”を行います。

| 成長の方向性 | 内容(例) |

|---|---|

| 自己理解の深化 | 「自分は思っていたよりも強い」と気づく |

| 人間関係の再発見 | 支えてくれた人への感謝が芽生える |

| 価値観の転換 | 目標よりも生き方そのものを見直す |

つまり、挑戦の「結果」よりも「過程の中で何を学ぶか」が、人生の満足度を左右します。

✅挫折は終わりではなく、“再構築の始まり”。

③自己超越|“誰かのための挑戦”が自分を強くする

大きな目標を掲げる人の多くは、ただ「成功したい」ではなく、

「社会を良くしたい」「誰かを助けたい」という思いを原動力にしています。

こうした“自分を超えた目的意識”があるとき、人は驚くほどの力を発揮できるものです。

心理学者ヴィクトール・フランクルは、ナチスの強制収容所という極限状況の中で、

「人は“意味”を見つけることで生き抜く力を得る」と説きました。

彼の理論――ロゴセラピー(意味中心療法)――の中核にあるのが、自己超越(Self-Transcendence)です。

自己超越とは、「自分のため」だけでなく、“誰かや何かのために生きる”という意識。

人は、自分の努力が他者の笑顔や社会の役に立つと感じたとき、

恐れや迷いを超えて行動するエネルギーを得やすいとされています。

💬 フランクルの言葉

「人は幸福を求めて生きるのではなく、意味を見出すことで幸福になる」

つまり、“挑戦の意味”を自分の外に見いだせる人ほど、

困難に直面しても折れにくく、行動の持続力が高くなりやすいのです。

ただし、自己超越は「他人のために尽くす義務」ではありません。

大切なのは、「その行動に自分がどんな意味を感じられるか」という視点です。

その意味づけが、自信や成長を内側から支える“心理的エネルギー”になります。

心理学でいう自己超越とは、

「自分を犠牲にすること」ではなく、一時的に“自分のことを忘れるほど”他者や価値あることに集中している状態を指します。

たとえば、誰かを本気で助けたいと思ったり、目の前の目標に夢中になっているとき、

私たちは一瞬だけ「自分の損得」や「不安」を忘れます。

そのとき感じる“自分を超えたような感覚”が、心理学でいう自己超越です。

つまり、現実的にはすべて「自分のため」の行動でも、

心の中では“自分を超えているように感じる瞬間”がある。

そして、その一瞬の“感覚”こそが、人をもう一度立ち上がらせ、挑戦へ向かわせる原動力になるのです。

✅まとめ

- フロー理論:挑戦と能力のバランスが幸福を生む

- 逆境成長理論:困難の中に成長の芽がある

- 自己超越:他者や社会への貢献が、生きる意味を強くすることがある

まとめ|「挑戦を恐れない自信」は知識よりも“経験の積み重ね”から

ここまで、挑戦を恐れる心理の仕組みから、自信を生む心理学的メカニズム、そして挑戦がもたらす幸福や成長までを解説しました。

最後にもう一度、挑戦を続けるためのポイントを整理しましょう。

①「挑戦を恐れる」は脳の自然な防衛反応

- 挑戦を避けるのは、脳が安全を守ろうとする働きによるもの

- 扁桃体は「未知=危険」と判断しますが、小さな挑戦を積むことで安全の再学習ができる

②自信は「考える」より「積み上げる」もの

心理学で言う自己効力感や成長マインドセットは、行動によって育ちます。

💡自信の方程式:

小さな行動 × 継続 = 自己効力感の上昇 → 恐れの減少

③失敗を「データ」として扱うと、挑戦が続く

挑戦する人ほど、失敗を“評価”ではなく“材料”として扱います。

キャロル・ドゥエックが述べたように、「うまくいかない=学びの途中」という視点を持つと、

どんな失敗も自分の未来の資源になります。

④支え合える環境が挑戦の持久力を生む

レジリエンスや心理的安全性の研究が示すように、人とのつながりがあるだけで脳の防衛反応は弱まり、

「もう一度やってみよう」という気持ちが自然に戻ってきます。

⑤「意味」を感じる挑戦ほど、幸福が長続きする

挑戦が自分の価値観や誰かの笑顔につながるとき、人は深い幸福を感じます。

それは、「生きている実感」そのものです。