仕事が忙しい、締め切りがきつい、上司の指示が曖昧、人間関係で疲れる…

この“ごちゃ混ぜのストレス”の中に、あなたを成長させる良いストレスと、

疲れるだけで何も生まない悪いストレスの2種類が存在します。

本記事では、心理学で有名な

チャレンジ・ストレス(良い負荷)と

ヒンドランス・ストレス(悪い負荷)の違いを、具体例とモデルを使って分かりやすく解説します。

さらに、

- 良いストレスを増やす方法

- 悪いストレスを減らすコツ

- バーンアウトを避ける考え方

もまとめて紹介します。

ぜひ最後まで読んでくださいね。

チャレンジ・ストレスとヒンドランス・ストレスとは?|まずは意味と定義を簡単に理解する

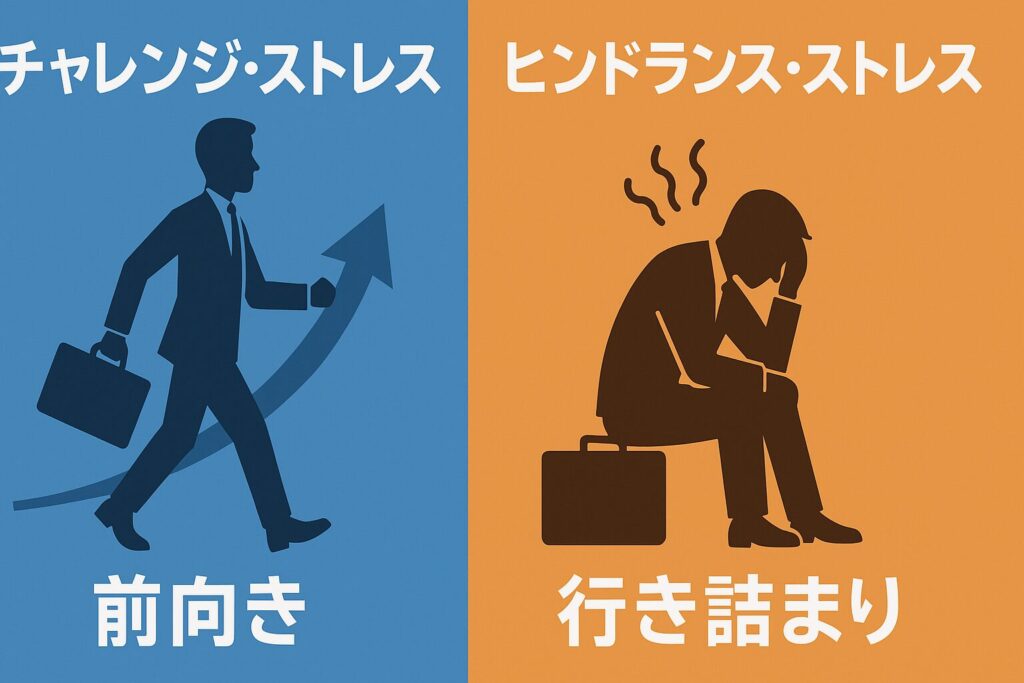

ストレスには、

「成長につながるストレス」と

「疲れるだけで成果につながらないストレス」

の2種類がある、と聞いたことはありますか?

心理学ではこれを

チャレンジ・ストレス(Challenge Stressors)と

ヒンドランス・ストレス(Hindrance Stressors)

と呼びます。

まずは、それぞれの意味をやさしく整理していきましょう。

チャレンジ・ストレスの意味(良いストレス)

チャレンジ・ストレスとは、

「ちょっと大変だけど、頑張れば成長できる」「やりがいにつながる」

というタイプのストレスです。

例を挙げると、

- 少し難しい仕事に挑むとき

- 明確な締め切りに向けて集中しているとき

- 責任ある役割を任されて成長を実感する場面

など。

ポイントは、

“負荷はあるけれど、それが成果や成長につながる” ということ。

脳科学的にも、こうしたストレスは

集中力・モチベーション・自己効力感(できそう感)を高める

ことが分かっています。

ヒンドランス・ストレスの意味(悪いストレス)

一方、ヒンドランス・ストレスは、

「努力しても成果につながらない」「理不尽でどうにもならない」

と感じるストレスのことです。

たとえば、

- よく分からない指示(曖昧さ)

- 不公平な扱い

- 人間関係の摩擦

- 必要な情報がないまま仕事を進める状況

などが典型例。

こちらは脳にとって“無意味な負荷”となり、

疲労・イライラ・無力感・集中低下を招きやすく、

長く続くとバーンアウト(燃え尽き)の大きな原因になります。

2つが混同されやすい理由

多くの人が、この2つのストレスを混同してしまいます。

なぜなら、見た目はどちらも「大変」「忙しい」「疲れる」からです。

しかし、本質はまったく違います。

| 項目 | チャレンジ・ストレス | ヒンドランス・ストレス |

|---|---|---|

| 結果 | 成果・成長につながる | 疲労・停滞・無力感 |

| 感情 | やりがい・緊張感 | イライラ・不安 |

| 認知 | 「やればできる」 | 「どうせ無理」 |

| 例 | 締め切り・責任・スキル習得 | 曖昧な指示・不公平・妨害 |

つまり、

“どんなストレスか”を見極めないと、対処法も間違えてしまう

ということです。

ユーストレス/ディストレスと、チャレンジ・ストレス/ヒンドランス・ストレスの違い

ストレスには

「感じ方で分ける分類(ユーストレス/ディストレス)」と、

「ストレス要因の性質で分ける分類(チャレンジ・ストレス/ヒンドランス・ストレス)」

の2つがあります。似ているようで役割が異なるため、まとめて理解するとストレス分析が一気に簡単になります。

ユーストレスとディストレス(=主観的な“感じ方”の違い)

- ユーストレス(良いストレス)

→ ワクワク、前向き、集中できる、成長感がある - ディストレス(悪いストレス)

→ 不安、イライラ、疲労、プレッシャーで消耗する

「どう感じるか?」という 個人の主観 を軸に分類されます。

チャレンジ・ストレスとヒンドランス・ストレス(=ストレス“要因”の性質の違い)

- チャレンジ・ストレス(成果につながる負荷)

→ 明確な目標/裁量/成長のチャンス/達成感 - ヒンドランス・ストレス(邪魔される負荷)

→ 不公平/曖昧な指示/理不尽/コントロール不能

こちらは「ストレス要因がどんな性質か?」という 環境・状況ベースの分類です。

両者の関係はどうなっている?

簡単に言うと、

- チャレンジ・ストレス → ユーストレスになりやすい

(=前向きに感じやすい) - ヒンドランス・ストレス → ディストレスになりやすい

(=疲れやすく、消耗に直結)

つまり、

“どんな負荷なのか(チャレンジ/ヒンドランス)” が、

“どう感じるか(ユース/ディス)” を決定しやすい

という関係です。

同じ「忙しさ」でも、

要因が良ければユーストレスに、

要因が悪ければディストレスに変わります。

チャレンジ・ストレスとヒンドランス・ストレスの違いを整理|成果につながる負荷/疲弊する負荷

チャレンジ・ストレスとヒンドランス・ストレスは、

どちらも「負荷」ではありますが、

人の行動・感情・脳の反応がまったく違うため、結果も大きく変わります。

ここでは、

“成果につながるストレス”と“疲れるだけのストレス”

という視点で、違いを分かりやすく整理していきます。

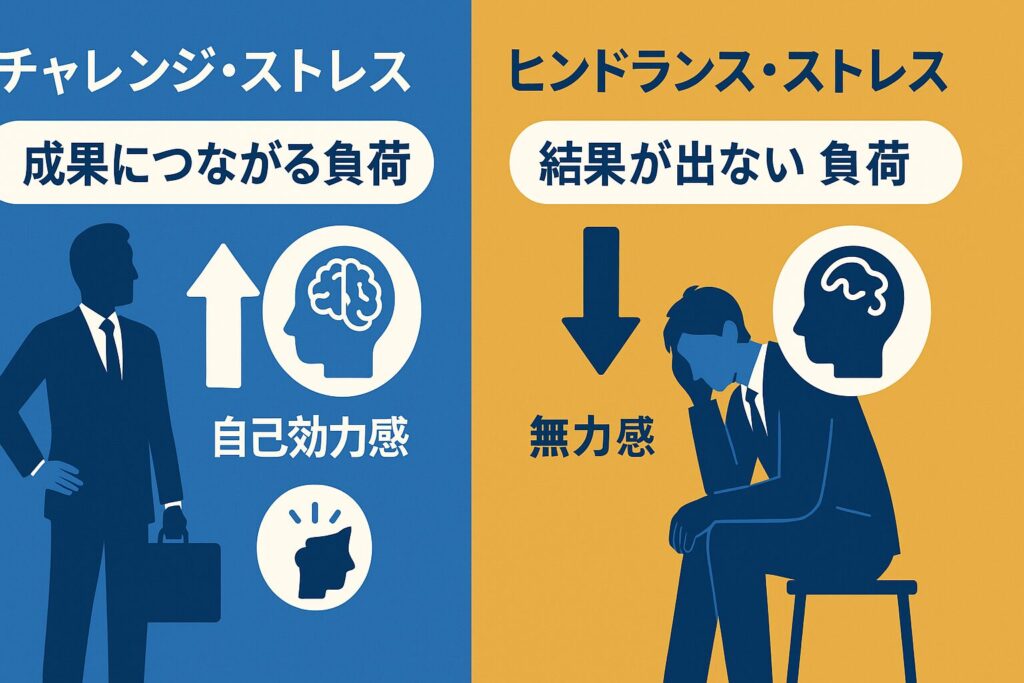

成果につながるストレスと、成果にならないストレス

最も大きな違いは、

そのストレスが「成果・成長」に結びつくかどうかです。

チャレンジ・ストレス

- ゴールが明確

- 努力が結果に反映される

- 負荷=成長のきっかけ

- 達成感や自信につながる

ヒンドランス・ストレス

- ゴールが不明確

- 努力しても報われない

- 負荷=妨害・摩擦

- 失望・イライラ・疲労感が増す

つまり、

- 頑張れば前に進む ⇒ チャレンジ

- 頑張っても進まない ⇒ ヒンドランス

と覚えると分かりやすいです。

脳の反応(自己効力感 vs 無力感)

脳の反応は、2つのストレスの違いを最もよく表します。

チャレンジ・ストレス

- 自己効力感(できそう感)が高まる

- 前頭前野が活性化し、集中モードに入る

- 適度な緊張がドパミンを増やし、やる気が出る

→ 結果、集中・成長・やりがいにつながる。

ヒンドランス・ストレス

- 学習性無力感(どうせ無理)が起きやすい

- 理不尽な刺激で扁桃体が過剰反応

- 脳の疲労が増え、判断力・集中力が下がる

→ 結果、イライラ・不安・疲労感・停滞につながる。

行動の違い(集中/成長 vs 回避/停滞)

ストレスが行動にも大きな影響を与えます。

| 種類 | 行動の特徴 |

|---|---|

| チャレンジ | 集中する/工夫する/学ぶ/前に進む |

| ヒンドランス | 避ける/後回しにする/疲れるだけ/停滞する |

つまり、

- チャレンジ → 行動が生まれる

- ヒンドランス → 行動が止まる

という違いがあります。

具体例でわかるストレスの違い|仕事・人間関係・日常のケース別に解説

ここでは、

「結局どんな違いがあるの?」

「自分のケースはどっちなの?」

を判断できるように、身近な場面の具体例で違いを整理します。

仕事量・締め切り・責任のストレスはどちらになる?

実は、同じ「仕事が大変」という状況でも、

チャレンジにもヒンドランスにもなり得ます。

チャレンジ・ストレスになるケース

- 目標や期日が明確

- 責任はあるが、裁量もある

- 必要な情報がそろっている

- 成長や評価につながる

例:

「難しいけど、自分のスキルが伸びている実感があるプロジェクト」

ヒンドランス・ストレスになるケース

- 指示が曖昧で、何が正解かわからない

- リソース不足でどうしても回らない

- 評価が不公平・不透明

- 無意味な業務が多く妨害される

例:

「意味の分からない会議が多く、仕事が常に中断される」

同じ “忙しい仕事” でも、質によって真逆になります。

人間関係の悩みがヒンドランスになりやすい理由

人間関係のストレスは、

ほとんどの場合 ヒンドランス・ストレス に分類されます。

理由はシンプルで、

努力しても相手を変えることができない=コントロール不能だからです。

典型例:

- 上司の機嫌で評価が変わる

- 説明しても理解されない

- 嫌味・攻撃・圧力が続く

こうした人間関係ストレスは、

脳の「脅威システム(扁桃体)」を刺激し、

集中力低下・疲労・無力感を強く生みます。

日常のプレッシャーが“良い刺激”になるケース

日常にも、チャレンジストレスはたくさんあります。

- 旅行計画を立てる

- スポーツや筋トレの負荷

- 新しい趣味に挑戦

- 料理のレパートリーを増やす

これらは「ちょっと大変」だけど、

達成感・楽しさ・成長が得られる良いストレスです。

逆に、

- 家族の理不尽な要求

- 近所トラブル

- 手続きの面倒くささ

などはヒンドランスになりやすいですね。

このパートで、

「自分のストレスはどっちなのか?」

が少しイメージしやすくなったはずです。

次は、さらに深く理解するために

心理学モデル(C–Hモデル / JD-Rモデル / 認知評価理論)

で違いを説明します。

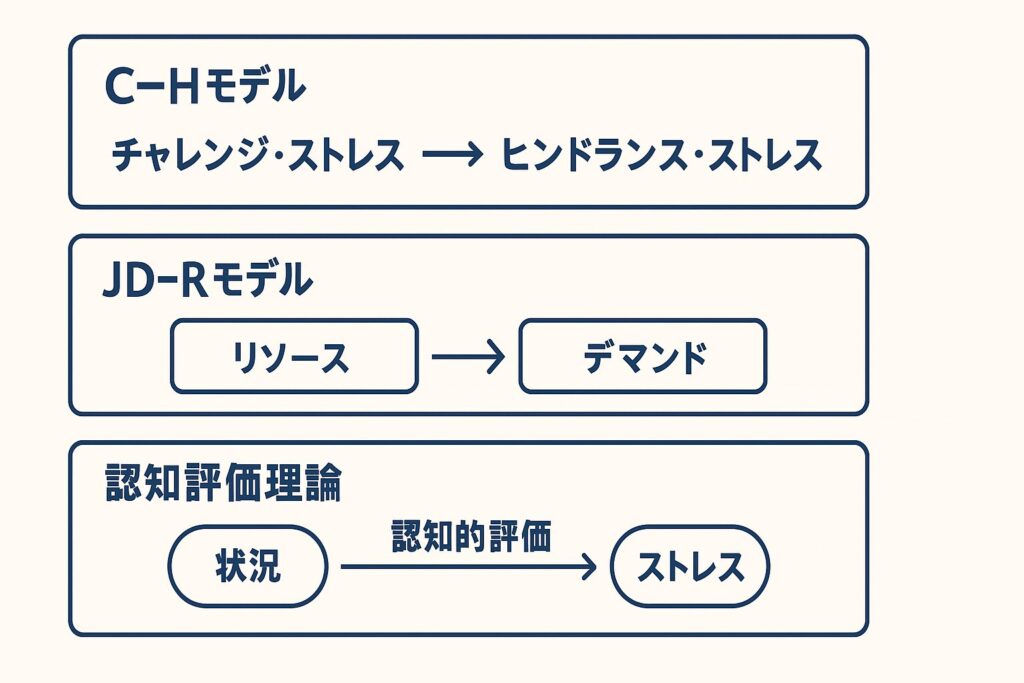

心理学モデルで違いが明確になる|C–Hモデル・JD-Rモデル・認知評価理論

チャレンジ・ストレスとヒンドランス・ストレスの違いは、

心理学の有名なモデルを使うと一気に整理できます。

ここでは、3つの代表的な理論を使って

「なぜストレスの結果が真逆になるのか?」

を分かりやすく解説します。

①チャレンジ/ヒンドランス・フレームワーク(C–Hモデル)

もっとも有名なのが、

チャレンジ・ヒンドランス・フレームワーク(C–Hモデル)

です。

C–Hモデルのポイント

- ストレス要因には“良い負荷=チャレンジ”と

“悪い負荷=ヒンドランス”がある - 見た目の忙しさよりも、成果につながるかどうかが重要

- 「どのストレスがやりがいにつながるのか」が明確になる

簡単なイメージ

- チャレンジ:山登り(大変だけど成長につながる)

- ヒンドランス:道を塞ぐ邪魔な石(進めない・疲れるだけ)

②JD-Rモデルでは「資源」が決定的なカギ

JD-Rモデル(Job Demands–Resources Model)は、

現代のストレス研究の中心にある理論です。

JD-Rモデルの結論

- 仕事には「要求(Demands)」と「資源(Resources)」がある

- 要求が同じでも、資源が多いとチャレンジになる

- 資源が不足すると、同じ要求でもヒンドランスになる

資源(Resources)とは?

- 裁量

- 情報

- 上司・同僚のサポート

- フィードバック

- スキル・知識

- 自律性

つまり、

“何をするか”よりも“どんな環境・支援があるか”でストレスの質が変わる

ということです。

③認知評価でストレスの感じ方が変わる(Lazarus)

認知評価理論(Lazarus)では、

ストレスは「状況そのもの」ではなく、

“どう意味づけするか”で決まるとされます。

認知評価の2パターン

- チャレンジ評価:できるかもしれない、成長できる

- スレット(脅威)評価:無理・危険・理不尽・損するだけ

同じ状況でも反応が変わる例

- プレゼン前

- Aさん:「緊張するけど成長のチャンス」→チャレンジ

- Bさん:「失敗したら終わりだ」→ヒンドランス化

つまり、

“意味づけ”によって、ストレスの性質が変わる

ということです。

ここまでで、

「なぜ2つのストレスが全く違う結果を生むのか?」

が心理学的に整理できたと思います。

次は、よりリアルな問題である

ヒンドランス・ストレスが疲労やバーンアウトを引き起こす理由

を解説します。

ヒンドランス・ストレスが疲れやすさ・バーンアウトを引き起こす理由

ヒンドランス・ストレスは、

「大変だ」「忙しい」という感覚以上に、

脳と心のエネルギーを根こそぎ奪う特徴があります。

ここでは、

なぜヒンドランス・ストレスが“異常に疲れる”のか、

さらに“バーンアウト(燃え尽き)”につながるのかを

心理学的な視点でわかりやすく解説します。

努力が成果につながらない「無力感」

ヒンドランス・ストレスの核心は、

「頑張っても状況が変わらない」という感覚です。

この状況が続くと、

脳は “学習性無力感(どうせ何をしても無駄)” を覚えます。

無力感の流れ

- 理不尽・不公平・曖昧な状況が続く

- 努力しても改善しない

- 「やっても無駄」という脳の学習が起こる

- 行動・思考・感情が停止していく

- バーンアウト(燃え尽き)に近づく

これは脳が“節約モード=行動停止”を選んでしまうのです。

不公平・曖昧・理不尽が脳を消耗させる

ヒンドランス・ストレスの特徴は、

コントロール不能な刺激が多いことです。

代表例:

- 不公平な評価

- 曖昧な指示

- 予測不能な人間関係

- 不要な業務や妨害行動

こうした「理不尽な刺激」は、

脳の危険察知装置である 扁桃体(へんとうたい) を強く刺激します。

扁桃体が活性化すると起こること

- 不安・警戒心が増える

- 集中力が低下する

- 睡眠が乱れやすくなる

- 感情コントロールが難しくなる

つまり、

“疲れるだけで前に進まないストレス”は、

脳のエネルギー消費を最大化させてしまうのです。

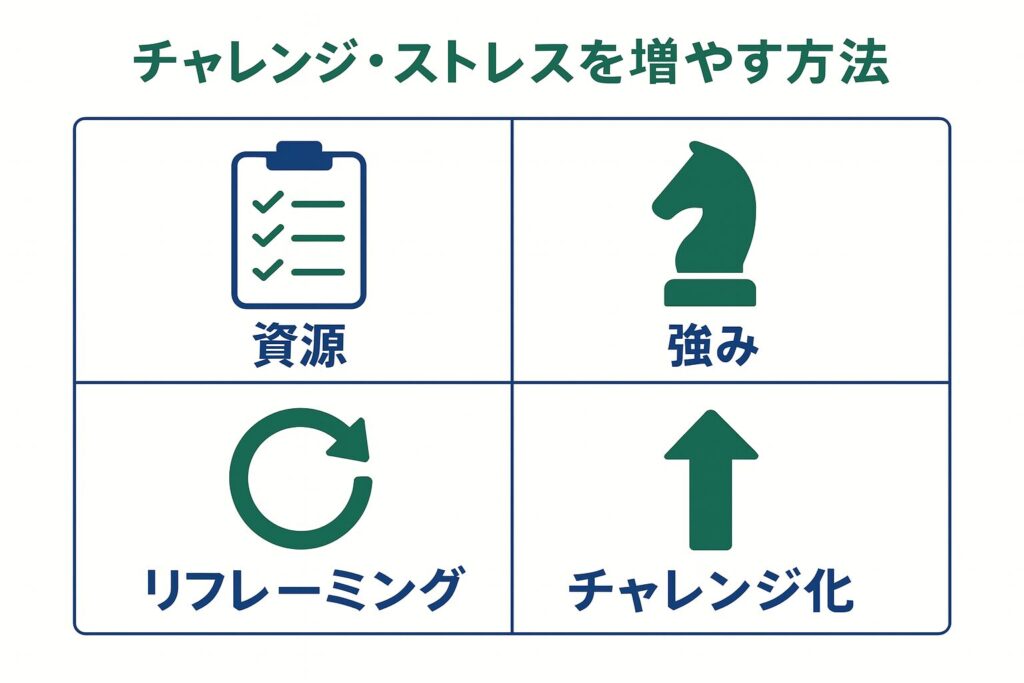

チャレンジ・ストレスを増やす方法|やりがい・集中・成長を引き出すコツ

チャレンジ・ストレスは、

「頑張れば前に進める」「成長につながる」という良いストレスです。

しかし、放っておくと自然には増えません。

環境づくりや考え方の工夫によって、

意図的にチャレンジ・ストレスを増やすことができます。

ここでは、3つの具体的な方法を紹介します。

①裁量・明確な目標・フィードバックを増やす

チャレンジ・ストレスは、

“やるべきことが明確で、自分でコントロールできる状況” で生まれます。

増やすべき要素

- 裁量(自分で決められる範囲)

- 明確な目標

- フィードバック(結果の見える化)

- 必要な情報が揃っている状態

これらは JD-Rモデルでいうところの 資源(Resources) にあたり、

資源が増えるほど、同じ負荷でも

チャレンジ化しやすくなります。

具体例

- 目標を「今日やること」まで細かくする

- やるべきタスクを優先度順に整理する

- 完了した仕事を見える化(Trello・チェックリストなど)

- 得意分野のタスクを増やす or 任せてもらう

②自分の「強み」が活きるストレスだけを選ぶ

チャレンジ・ストレスは、

自分の強み(得意・関心・経験)が活かせる領域で感じやすいのが特徴です。

逆に、

強みが活きない領域は、すぐにヒンドランス化します。

チャレンジ化しやすいストレス

- 得意なスキルを使う

- 興味のあるテーマ

- 自分の価値観と一致している

- 成長を感じられる

- 成果が見えやすい

見極めの基準

- やる価値があると感じるか?

- その負荷は自分にとって意味があるか?

- 終わった後に「やってよかった」が残るか?

強みの方向性とストレスの方向が一致すると、

負荷があっても前向きに動けるようになります。

③認知の再評価(リフレーミング)でチャレンジ化する

同じ状況でも、意味づけによってストレスの質が変わります。

これは認知評価理論(Lazarus)の考え方です。

チャレンジ化のコツ

- 緊張 → 「集中モードに入ったサイン」

- 負荷 → 「成長のチャンス」

- プレッシャー → 「自分を試せる機会」

- 締め切り → 「行動を促す仕組み」

言葉の置き換えは軽く見えますが、

脳の反応(扁桃体・前頭前野)に影響を与え、

実際に行動が変わることが研究で分かっています。

リフレーミング例

- 「難しい」→「やれば伸びる部分が見つかった」

- 「失敗が怖い」→「改善点を知る機会」

- 「忙しい」→「優先順位を整理するタイミング」

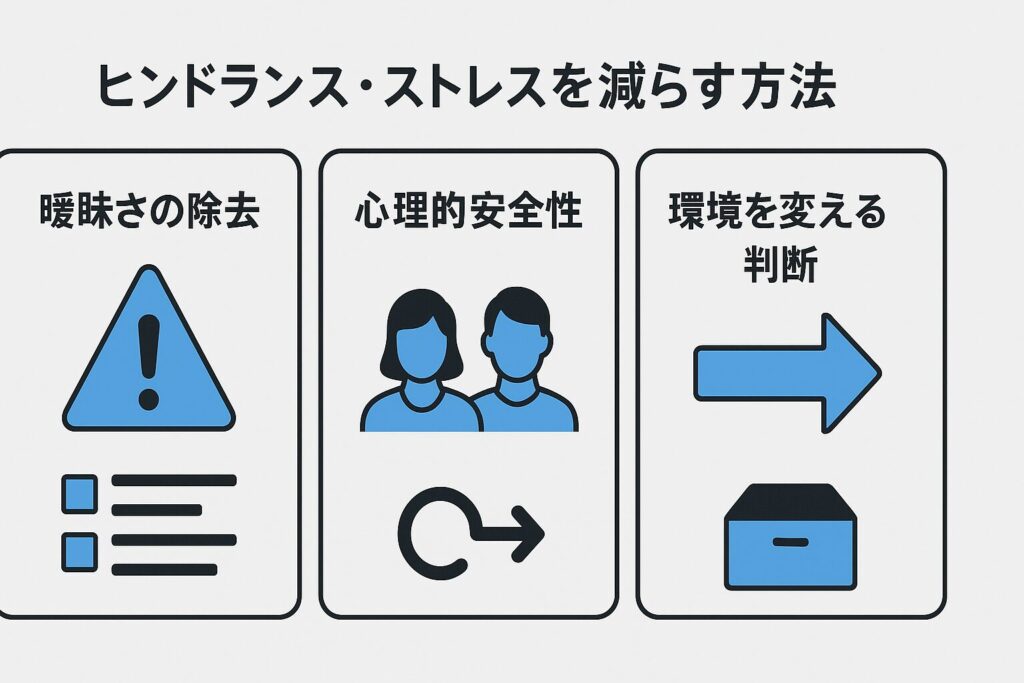

ヒンドランス・ストレスを減らす方法|理不尽・曖昧・不公平を避ける工夫

ヒンドランス・ストレスは、

「努力しても成果につながらない」「理不尽でコントロールできない」

という状況から生まれます。

つまり、

“環境の質”を整えることで、大幅に減らすことができます。

ここでは、日常でも職場でもすぐに使える

3つの実践的なヒンドランス対策をまとめます。

①情報不足・曖昧さを減らす(前提の明確化)

ヒンドランスになる原因の多くは、

そもそも何をすればいいか分からない状態です。

- 指示が曖昧

- ゴールが不明確

- 必要な情報が共有されていない

- 前提条件がバラバラ

こうした曖昧さは、脳の警戒モードをオンにし、

疲労や不安の原因になります。

曖昧さを減らす方法

- 目的を再確認する

- ゴール・期限・優先順位を明確にする

- 前提条件を1つずつ言語化する

- 分からない部分を質問してクリアにする

- 情報を共有する仕組みをつくる

“やるべきことが分かる”だけで、ストレスの質は激変します。

②人間関係の摩擦を減らす心理的安全性

人間関係のストレスは、

ほぼ確実に ヒンドランス・ストレス になります。

なぜなら、

相手の性格・感情・判断はコントロールできないから。

そこで大切なのが、

心理的安全性(話しやすさ・相談しやすさ)を確保することです。

摩擦を減らすポイント

- 期待値を事前にすり合わせる

- コミュニケーションの頻度を適切に保つ

- 相手の“意図”を確認する(誤解を減らす)

- 感情的なやりとりを避ける

- 必要なら距離を置く(物理的にもOK)

注意

心理的安全性がどうしても作れない相手・職場では、

どれだけ努力してもヒンドランスが減らない場合があります。

(この後の「環境を変えるべきサイン」で詳しく触れます)

③環境を変えるべきサイン(離職・異動の基準)

ヒンドランス・ストレスは、

自分の工夫だけでは解決できないケースが存在します。

以下のような場合、環境を変える選択肢を検討してOKです。

環境を変えるべきサイン

- どれだけ努力しても状況が改善しない

- 不公平・理不尽が常態化している

- 相談しても取り合ってもらえない

- 評価が機嫌や感情に左右される

- 睡眠・健康に悪影響が出ている

- 自己否定が増えている

- 仕事の意味を感じられない

ヒンドランス・ストレスは、

「あなたが悪い」のではなく「環境が悪い」

というケースが非常に多いです。

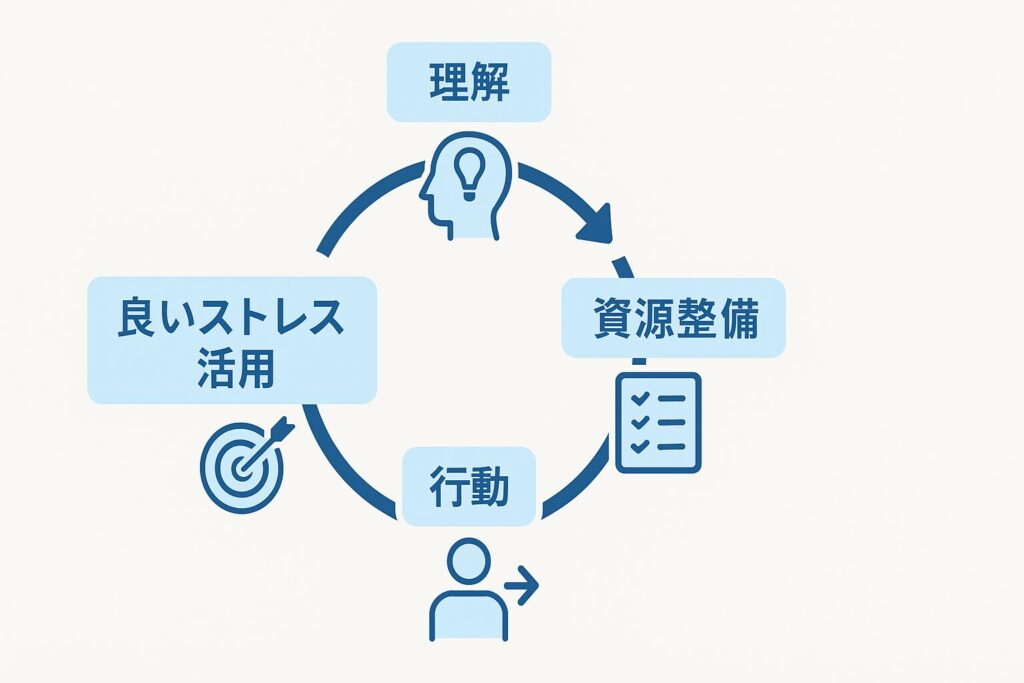

まとめ|良いストレスを活かし、悪いストレスを減らす心理学的アプローチ

ここまで解説してきた

チャレンジ・ストレスとヒンドランス・ストレスの違いは、

あなたの疲労感・モチベーション・成果に大きく影響します。

最後に、記事全体のポイントを

“今すぐ使える形”でまとめます。

違いを理解して使い分ける

ストレスには2種類あり、結果がまったく違います。

- チャレンジ・ストレス:成長・集中・自己効力感が高まる

- ヒンドランス・ストレス:疲労・無力感・バーンアウトにつながる

まずは、

自分のストレスを2つに分類することが大切です。

簡単な判断基準

- 前に進む負荷 → チャレンジ

- 足を引っ張る負荷 → ヒンドランス

たったこれだけで、

「どこを改善すべきか?」が自然と見えてきます。

資源(Resources)を整えることが最優先

JD-Rモデルで示されている通り、

チャレンジとヒンドランスを分ける最大のカギは

“資源(リソース)”の量です。

資源とは、

- 裁量

- 情報

- サポート

- スキル

- 目標の明確さ

など「仕事を進めるための材料」のこと。

覚えておきたい結論

資源が多い → 同じ負荷でもチャレンジに変わる

資源が少ない → 同じ負荷がヒンドランスになる

ストレスと上手に付き合うには、

資源を増やす工夫が最優先です。

「良いストレス」で成長する働き方へ

最後に、日常や仕事で取り入れやすい

“良いストレスの活用法”をまとめます。

取り入れたい行動

- 明確な目標を持つ

- 強みが活きるタスクを優先する

- リフレーミングで「意味づけ」を変える

- 適度なプレッシャーを成長の刺激として使う

避けたい状態

- 理不尽・曖昧・不公平が続く環境

- 頑張っても報われない業務

- コントロールできない人間関係