「最近、やる気が出ない」「何もかもどうでもよく感じる」「頑張らなきゃと思うのに体が動かない」──そんな状態に心当たりはありませんか?

もしかするとそれは、燃え尽き症候群かもしれません。

ただし難しいのは、「本当に限界なのか」「それとも甘えなのか」が自分でもわからなくなること。

この記事では、燃え尽き症候群と“怠け”の違いを心理学的にわかりやすく解説します。

さらに、実際にどんなサインが出るのか、そして「本当に休むべき状態」を見分けるチェックポイントや回復のステップも紹介。

ぜひ最後まで読んでくださいね。

燃え尽き症候群とは?|頑張りすぎた結果、心が限界を迎える状態

「燃え尽き症候群(バーンアウト)」とは、長期間にわたって努力やストレスが続いた結果、心と体のエネルギーが枯渇してしまう状態のことを指します。

真面目で頑張り屋の人ほど陥りやすく、本人も「もう少し頑張らなきゃ」と思いながら、気づかぬうちに限界を超えてしまうのが特徴です。

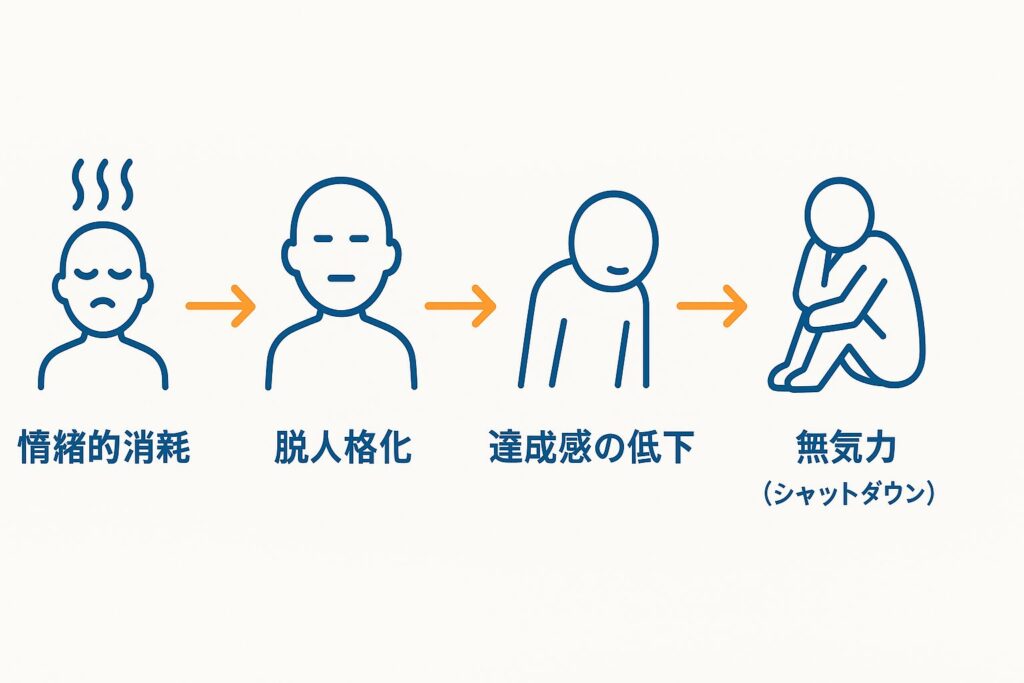

燃え尽き症候群の定義と特徴(情緒的消耗・脱人格化・達成感の低下)

心理学的には、マスラック(Maslach)による定義が有名です。

燃え尽き症候群は、以下の3つの症状から構成されます。

| 症状 | 内容 | 具体例 |

|---|---|---|

| ① 情緒的消耗(Emotional Exhaustion) | 精神的エネルギーが尽き、何も感じなくなる | 「もう何もやる気が出ない」「心が空っぽ」 |

| ② 脱人格化(Depersonalization) | 周囲や仕事に冷淡・無関心になる | 「どうでもいい」「人に関わりたくない」 |

| ③ 達成感の低下(Reduced Personal Accomplishment) | 自分の努力や成果を実感できない | 「頑張っても意味がない」「自分はダメだ」 |

このように、バーンアウトは単なる「疲れ」ではなく、感情・思考・モチベーションの三重消耗によって生じます。

特に、「頑張りたい気持ちはあるのに、体も心も動かない」と感じる場合は、かなり深刻なサインです。

なぜ真面目で責任感の強い人ほど燃え尽きやすいのか

燃え尽きる人の多くは、次のような特徴を持っています。

- 完璧主義:「もっとできるはず」と自分を追い込む

- 他者志向:「迷惑をかけたくない」「期待に応えなきゃ」

- 使命感が強い:自分を犠牲にしてでもやり遂げたい

こうした人は、自分のストレスや疲れを無視する傾向があります。

その結果、脳と体が「限界」を超えても休めず、最終的に強制的にシャットダウンしてしまうのです。

ストレスと脳の関係|扁桃体過活動と前頭前野のシャットダウン

燃え尽きの背後では、脳の中で次のような変化が起こっています。

- 扁桃体(へんとうたい):危険やストレスに反応する部分が過剰に活性化し、常に緊張状態に。

- 前頭前野(ぜんとうぜんや):思考や判断を司る部分が機能低下し、考える力・集中力・意欲が落ちる。

つまり、脳が「これ以上は危険」と判断して、強制的にブレーキをかけるのです。

これは怠けではなく、心が自分を守るために起こす“防衛反応”です。

💡まとめ

燃え尽き症候群は、「限界を超えて頑張った人」ほど起きやすい心のSOS。

意欲がなくなるのは「やる気が足りない」からではなく、脳と心が生き残るためにストップをかけているからです。

まずは「休むこと=甘えではない」と理解することが、回復への第一歩になります。

甘えや怠けとの違い|“限界の防衛反応”か“意図的な回避”か

燃え尽き症候群と「甘え」「怠け」は、表面的には似ています。

どちらも「やる気が出ない」「動けない」という点では同じように見えますが、根本の心理メカニズムはまったく違います。

ここを正しく理解することで、“本当に休むべき状態”と“ただの回避行動”を見分けることができます。

心理学的に見る違い:防衛的停止と回避的停止

心理学的には、2つの停止反応が存在します。

| タイプ | 内容 | 目的 |

|---|---|---|

| 防衛的停止(燃え尽き症候群) | 心身が限界を超えたため、自動的にストップがかかる | 自己防衛(これ以上壊れないため) |

| 回避的停止(怠け・甘え) | 不安・失敗・面倒を避けるために行動を止める | 自尊心防衛(傷つかないため) |

つまり、燃え尽きは「生理的なブレーキ」であり、怠けは「心理的なブレーキ」です。

前者は「止まりたくなくても止まってしまう」、後者は「無意識に止めてしまう」という違いがあります。

感情・行動・身体反応で見分けるチェックポイント

以下のポイントで、自分がどちらに近いかを見極めましょう。

| 観点 | 燃え尽き症候群 | 怠け・甘え |

|---|---|---|

| 感情 | 無力感・虚しさ・焦り・罪悪感 | 面倒・無関心・退屈・開き直り |

| 行動 | 本当はやりたいのに動けない | そもそもやる気が湧かない |

| 身体 | 睡眠障害・頭痛・疲労感・食欲低下 | 特に異常なし(怠さはある) |

| 回復傾向 | 休養・支援で徐々に改善 | モチベーション次第で変化 |

| 口ぐせ | 「頑張りたいのに…」 | 「今はやる気が出ない」 |

特に、身体的な疲労や感情の空白感が強い場合は、単なる怠けではなく「燃え尽き」の可能性が高いです。

「もう頑張りたいのに動けない」か「頑張る気が起きない」かが分かれ道

この1文が、両者を分ける決定的なポイントです。

- 燃え尽き症候群:「本当はやりたい。でも、体も心も動かない」

- 怠け・甘え:「別にやりたくない。今は気分じゃない」

違いは“罪悪感の質”と“背景”

燃え尽きている人も、怠けている人も罪悪感を感じることがあります。

ただし、前者は「やりたいのに動けない」無力感型、後者は「やらない自分を責める」自己否定型の罪悪感が中心です。

感情の背景を丁寧に見ることで、自分の状態をより正確に理解できます。

| 観点 | 燃え尽き | 怠け |

|---|---|---|

| 罪悪感の原因 | 「頑張りたいのに体が動かない」(コントロール不能) | 「やればできるのにサボっている」(コントロール可能) |

| 感情の特徴 | 無力感・焦り・悲しさ | 後ろめたさ・自己嫌悪 |

| 解釈の仕方 | 「自分は壊れてしまったのでは」 | 「自分は怠け者だ」 |

💡まとめ

燃え尽き症候群は「怠け」とは違い、自分を守るために起こる防衛反応です。

見た目が同じでも、内側の“動機”と“感情の質”が異なります。

「燃え尽きを言い訳にしている」ケースもある?|擬似バーンアウトの心理

燃え尽き症候群という言葉が広まるにつれて、

中には「本当に限界ではないのに、燃え尽きを口実にしている」ケースも見られます。

これは悪意があるわけではなく、自分を守るための心理的防衛”として自然に起こることもあります。

ここでは、その背景にある心理を理解し、“本物の燃え尽き”と“言い訳としての燃え尽き”の違いを整理します。

セルフ・ハンディキャッピングとの共通点と違い

心理学には、セルフ・ハンディキャッピング(Self-Handicapping)という概念があります。

これは、失敗したときの言い訳をあらかじめ作っておく心理的防衛行動のことです。

たとえば──

- 「最近疲れてるから、うまくいかなくても仕方ない」

- 「本気を出してないだけだから」

- 「環境が悪いから成果が出ない」

こうした発言は、一見すると“燃え尽きた”ように見えますが、実際はプライドを守るための自己防衛です。

つまり、燃え尽き症候群が「エネルギー切れ」なら、セルフ・ハンディキャッピングは「責任逃れ」です。

| 比較項目 | 燃え尽き症候群 | セルフ・ハンディキャッピング |

|---|---|---|

| 原因 | 長期ストレス・過剰努力 | 失敗への恐怖・評価不安 |

| 状態 | 本当に動けない | 動こうと思えば動ける |

| 感情 | 無力感・虚しさ・焦り | 安心感・自己正当化 |

| 防衛の目的 | 心身を守る | 自尊心を守る |

「疲れた」を口実にする自己防衛のメカニズム

人間は誰しも、「頑張れない自分を正当化したい」という心理を持っています。

特に、失敗への恐怖が強い人ほど、「やらない理由」を無意識に探します。

その結果、「燃え尽きたから仕方ない」と自分に言い聞かせ、安心感を得ようとするのです。

しかし、この状態が続くと、

- 本当の疲労なのか

- それとも“やらないための言い訳”なのか

の境界があいまいになります。

このような擬似バーンアウト(Pseudo Burnout)は、短期的には心を守りますが、長期的には自己効力感(自分はやればできるという感覚)を下げる危険があります。

本当に休むべき人が“罪悪感”を感じる理由

皮肉なことに、本当に燃え尽きている人ほど、「自分は怠けているのでは?」と罪悪感を抱きやすいです。

これは、責任感が強い人ほど「休むこと=悪いこと」と感じてしまうからです。

つまり、「燃え尽きを口実にする人」は罪悪感を感じにくく、

「本当に限界の人」は罪悪感に苦しむという、真逆の構図になりやすいのです。

罪悪感が強い人ほど、“もう頑張れない”と認めることが怖いのです。

しかし、心のエネルギーを回復させるには、「休む=悪」ではなく「休む=再生」という考え方に切り替えることが必要です。

💡まとめ

「燃え尽きを言い訳にしている」ケースがあるのは事実です。

しかし、“怠けているように見えても、内面では心が限界”という人も多く存在します。

見分けるポイントは、罪悪感・身体反応・継続性の3つ。

もし、「やりたい気持ちはあるのに苦しい」なら、それは“甘え”ではなく“SOS”です。

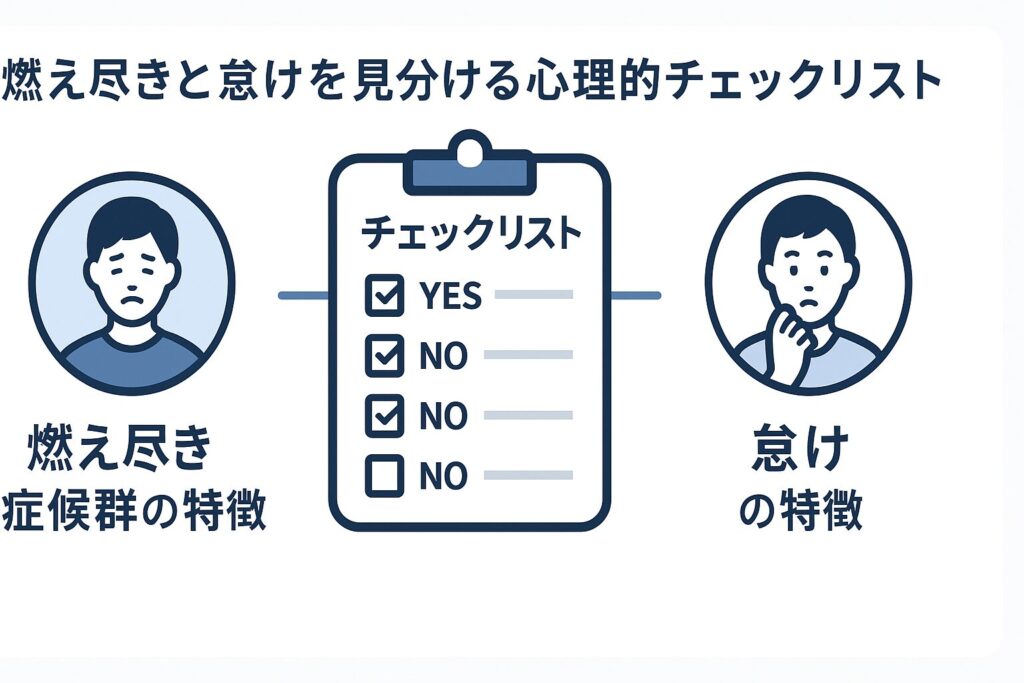

燃え尽きと怠けを見分ける心理的チェックリスト

「やる気が出ない」「仕事や勉強が手につかない」と感じたとき、

それが“燃え尽きによる限界”なのか、単なる“怠け”なのかを見極めることは難しいかもしれません。

しかし、心理学的な視点から整理すると、いくつかの明確な違いがあります。

ここでは、心・体・行動の3つの側面から、セルフチェックの方法を紹介します。

心と体のサインを整理する(睡眠・集中・感情の変化)

まず注目すべきは、身体と感情に現れるサインです。

燃え尽きは、単なる“気分の問題”ではなく、脳や神経レベルでの反応として現れます。

以下のような症状が出ている場合、燃え尽き症候群の可能性が高いと考えられます。

- 朝起きても疲れが取れない

- 睡眠の質が落ちる、寝ても眠い

- 食欲がなくなる、または過食気味になる

- 感情の起伏が少なくなり「何も感じない」

- 好きだったことに興味が湧かない

- 思考が鈍くなり、判断力が低下する

一方、怠けの場合はこれほど身体症状が強くなく、

「なんとなくやる気が出ない」「今日は気分が乗らない」程度で終わることが多いです。

つまり、身体が拒否しているかどうかが大きな見分けポイントです。

行動の目的に注目する(防衛か、回避か)

行動の背景にある“目的”を見ると、さらに違いが明確になります。

| 観点 | 燃え尽き症候群 | 怠け |

|---|---|---|

| 心の目的 | 自分を守る(防衛) | 面倒を避ける(回避) |

| 原因 | ストレス・過労・過剰責任 | モチベーション低下・目標喪失 |

| 感情 | 無力感・焦り・罪悪感 | 無関心・退屈・軽い後悔 |

| 結果 | 行動不能・強制的停止 | 一時的な中断・気分で再開 |

燃え尽きの「停止」は、脳が“これ以上は危険”と判断してブレーキをかけている状態です。

怠けの「停止」は、単に“やりたくない”という心理的回避。

つまり、燃え尽きは「心身が限界」であり、怠けは「やる理由を失っている」状態です。

「やりたいのにできない」と「やりたくない」の違いを可視化

両者の根本的な違いを一言でまとめると、次のようになります。

燃え尽き症候群:やりたいのにできない

怠け:やりたくないからやらない

もう少し具体的に言えば、燃え尽きは「ブレーキが壊れた車」のようなもの。

エンジンは回っているのに、前に進めない状態です。

対して怠けは「エンジンをかける必要を感じない」状態。

どちらも止まっているように見えますが、内面のエネルギー状態がまったく違うのです。

🔹セルフチェックリスト(簡易診断)

最後に、次の質問にYESが多ければ「燃え尽き」、NOが多ければ「怠け」の傾向が強いと考えられます。

| 質問 | YESなら燃え尽き傾向 |

|---|---|

| 1. やりたい気持ちはあるのに体が動かない | ✅ |

| 2. 何もしていないのに疲れる | ✅ |

| 3. 人と話すのがしんどい | ✅ |

| 4. 「もうダメかもしれない」と感じる | ✅ |

| 5. 休むことに罪悪感を感じる | ✅ |

| 6. 好きだったことに興味がなくなった | ✅ |

もし4つ以上当てはまるなら、“怠け”ではなく“心のSOS”の可能性が高いかもしれません。

自分を責めずに、少し休むことを意識してみましょう。

本当に休むべき状態とは?|休息が“甘え”ではない理由

「まだ頑張れる」「サボっていると思われたくない」──

そう思って無理を続ける人ほど、燃え尽き症候群に陥りやすい傾向があります。

しかし、心理学的にも脳科学的にも、“休むこと”は回復のために不可欠なプロセスです。

ここでは、どんな状態のときに「本当に休むべきか」、そして休むことをどう捉えるべきかを解説します。

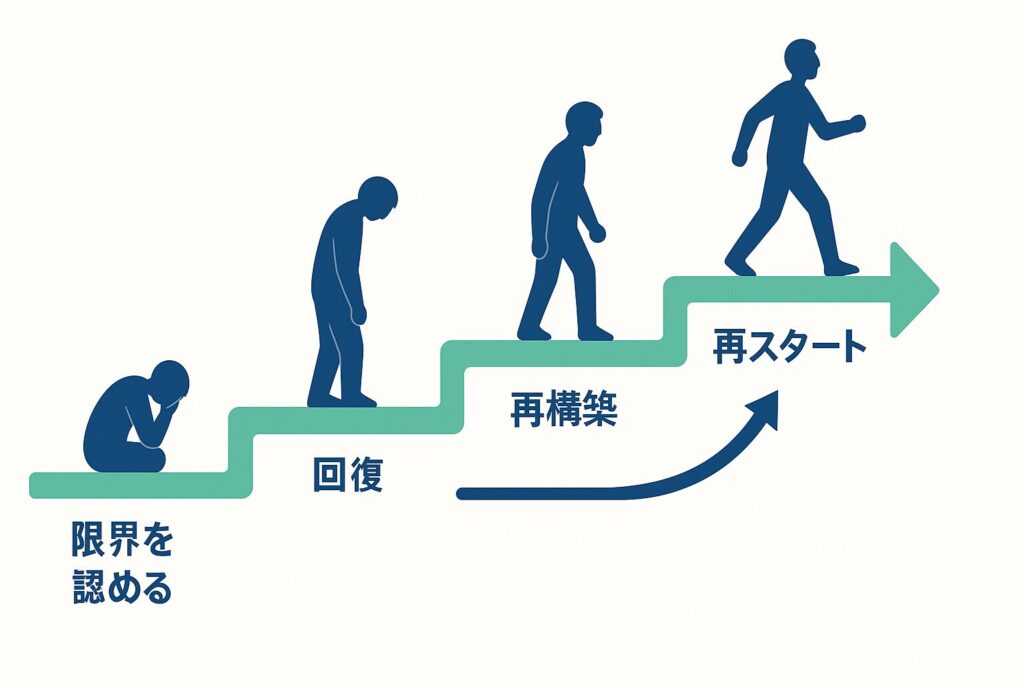

回復の第一歩は「自分の限界を認めること」

燃え尽き症候群の回復において、限界を認めることはスタート地点です。

なぜなら、脳は過剰なストレス状態になると、

- 扁桃体(ストレス反応の中枢)が過活動になり、常に緊張モードになる

- 前頭前野(判断・計画の中枢)が働かなくなり、「頑張ろう」としても判断力が落ちる

という状態に陥ります。

つまり、「まだ頑張れる」と思っているときほど危険なのです。

限界を認めることは、“諦め”ではなく、“リセットの合図”です。

自分を責めずに「今は立て直す時期なんだ」と考えることが、回復の第一歩になります。

エネルギーが戻るプロセスと再発防止の考え方

心のエネルギーは、多くの場合 次のような流れで回復していく傾向があります(入口は人によって〈睡眠・食事・人とのつながり〉のどれからでもOK)。

- 停止期(休息):無理に動かず、まずは睡眠や静かな時間で脳と体を落ち着かせる。

- 再生期(回復):睡眠リズム・食事・人とのつながりを少しずつ取り戻し、小さな達成感を積み上げる。

- 再構築期(意味づけ):自分の目的や価値観を見直し、「これからのペースと働き方」を組み立てる。

※順番やペースは個人差があります。まず整いはじめた要素を足がかりに、無理なく続けることがポイントです。

そして、燃え尽きた人の多くは、「意味づけの再構築」によって再び前に進めるようになります。

つまり、「なぜ頑張るのか」「何のために働くのか」を再定義することが、再発を防ぐ鍵です。

また、小さな行動で“できた感覚”を積み重ねることも重要です。

たとえば──

- 朝、顔を洗うだけでもOK

- 5分だけ散歩する

- 小さなToDoを一つ片づける

こうした“ミニ達成”の積み重ねが、脳に「自分は少しずつ回復している」という実感を与えます。

回復期にやってはいけない3つの行動

回復の途中で焦ってしまう人ほど、再び疲弊しやすくなります。

以下の3つの行動は、燃え尽き症候群からの回復を妨げる要因です。

- 「前の自分に戻ろう」とする

→ 燃え尽きの前と同じペースに戻すと、また同じ結果を招きます。

“戻る”ではなく、“新しいリズムを作る”ことを意識しましょう。 - 他人と比べる

→ 「あの人はもっと頑張っている」と比較するほど、罪悪感と焦りが強まります。

回復ペースは人それぞれ。自分のペースを尊重することが大切です。 - 罪悪感を抱えたまま休む

→ 「休んで申し訳ない」と感じると、脳はリラックスできません。

休むときは「これは回復のためのタスク」と考えましょう。

💡まとめ

限界を認めて一度立ち止まることで、あなたのエネルギーは再び満ちていきます。

「甘え」ではなく「回復のプロセス」として、自分に許可を出してあげましょう。

まとめ|「怠けている」自分を責めず、正しい休息で再スタートを

ここまで見てきたように、燃え尽き症候群と怠けは異なる現象です。

燃え尽きは「限界を超えた防衛反応」、怠けは「動機を失った回避反応」です。

その違いを理解することが、“自分を責めずに回復する”第一歩になります。

理解が自己受容を生む|“甘え”ではなく“回復の時間”として捉える

バーンアウト(燃え尽き症候群)になったときに必要なのは、気合いでも根性でもなく“回復”です。

心と体のエネルギーが底をついた状態で無理をしても、成果は出にくく、むしろ消耗が続いてしまいます。

心理学的にも、休息は回復プロセスの一部とされています。

植物が花を咲かせるために冬に休むように、人間にも「エネルギーをため直す季節」が必要なのです。

エネルギーが切れたまま走り続けるのは、燃料のない車を動かそうとするようなもの。

どんなに優れた人でも、回復なしに前進はできません。

だからこそ、「今は充電の時期」と割り切る勇気を持ちましょう。

罪悪感を抱くよりも、“回復も人生の一部”として受け入れることが、再び前に進むための第一歩になります。

再び動き出すための小さな行動ステップ

燃え尽きから立ち直るために大事なのは、いきなり大きく頑張ろうとしないことです。

行動のハードルを下げ、「小さな達成感」を積み重ねていくことが、再スタートの鍵になります。

以下のような“ミニステップ”から始めてみましょう。

- 朝、起きたらカーテンを開ける

- コーヒーを淹れて深呼吸する

- メールを1通だけ返す

- 10分だけ散歩してみる

- 「今日はここまでやれた」と自分を褒める

このような「できた自分」を実感する体験が、少しずつ脳の報酬系を再活性化させます。

そして気づけば、「またやってみよう」という意欲が自然と戻ってくるのです。

最後に:休むことは、“次の行動”の準備期間

燃え尽き症候群からの回復は、「動けない自分を責める時間」ではなく、

“これからの自分を再設計するための大切な準備期間”です。

現実的に思うように休めない状況の人もいるかもしれません。

それでも、少しでも心と体を緩める時間を意識的に持つことが、回復の第一歩になります。

焦らず、比べず、罪悪感を手放して。

心のエネルギーが戻ってきたら、また小さく一歩を踏み出せばいい。

その一歩が、再び前に進むための確かなスタートになります。