「最近、やる気が出ない」「仕事に追われて何も楽しく感じられない」「頑張っているのに報われない」――そんなモヤモヤを感じていませんか?

それはもしかすると、燃え尽き症候群(バーンアウト)のサインかもしれません。

この記事では、心理学者フロイデンバーガーとゲイル・ノースが提唱した燃え尽き症候群の12段階モデルをもとに、初期から完全燃え尽きまでの流れをわかりやすく解説します。

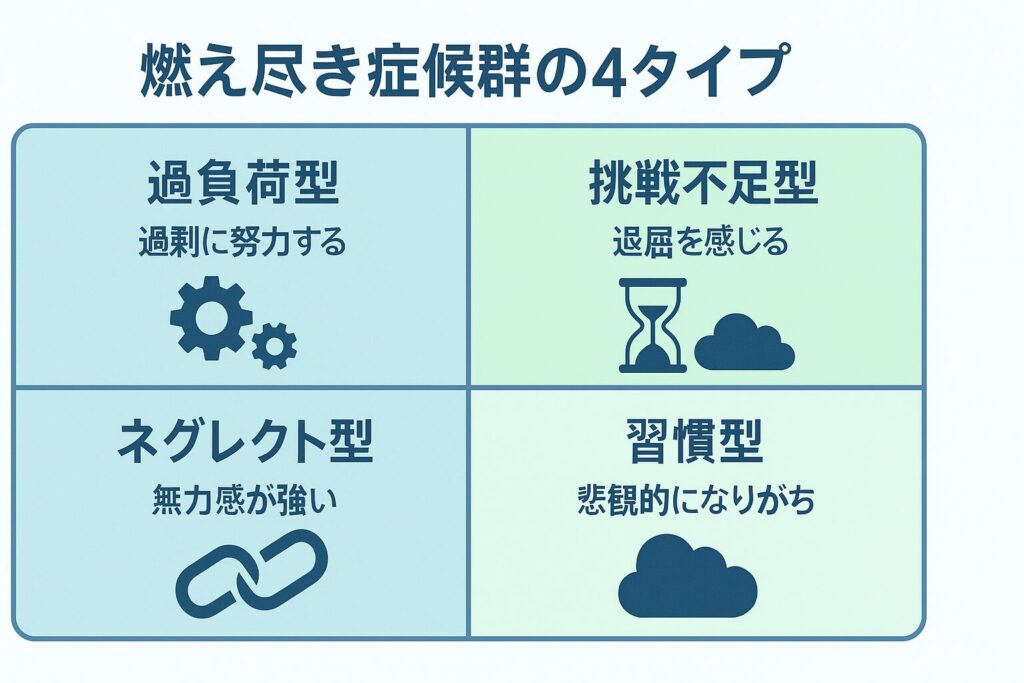

さらに、タイプ別の特徴(過負荷型・挑戦不足型など)や、うつ病との違い・回復のための実践ステップも紹介。

ぜひ最後まで読んでください。

燃え尽き症候群とは?ストレスとの違いと基本的な特徴

私たちは日々、仕事・人間関係・家族の世話など、絶え間ないプレッシャーの中で生活しています。そんな中で「もう何もしたくない」「頑張っても満たされない」と感じたとき、それは燃え尽き症候群(バーンアウト)のサインかもしれません。

燃え尽き症候群の定義と心理的メカニズム

燃え尽き症候群とは、長期間にわたって続く感情的・身体的・精神的な疲労状態のことです。

最初は「やる気が出ない」「集中できない」といった軽いサインから始まり、次第に無力感・虚無感・冷笑的な思考へと進行していきます。

この状態は単なる疲労ではなく、心理学的には「情動のエネルギーが枯渇した状態」と考えられています。

特に責任感が強く、完璧主義な人ほど燃え尽きやすい傾向があります。

たとえば、常に「頑張らなきゃ」と自分を追い込み続けることで、脳が常時ストレスモード(交感神経優位)に入り、休むことができなくなってしまうのです。

ストレスと燃え尽き症候群の違い

一見似ていますが、ストレスと燃え尽き症候群は別物です。

違いをわかりやすく整理すると、次のようになります。

| 比較項目 | ストレス | 燃え尽き症候群 |

|---|---|---|

| 原因 | プレッシャーや課題が多すぎる | 感情・モチベーションの枯渇 |

| 感覚 | 緊張・焦り・圧迫感 | 空虚・無力・無関心 |

| 反応 | 「もう少し頑張ろう」と思う | 「もうどうでもいい」と感じる |

| 回復 | 休息で比較的回復しやすい | 休んでもやる気が戻らないことがある |

つまり、ストレスは「圧倒される」状態、燃え尽き症候群は「使い果たされる」状態なのです。

この違いを理解しておくことで、「ただ疲れているだけ」と軽視せず、早めに自分の心のSOSに気づけるようになります。

放置するとどうなる?心身に現れる影響

燃え尽き症候群を放置すると、次のような深刻な影響が現れることがあります。

- 感情面:無力感、苛立ち、冷笑、絶望感

- 行動面:遅刻・欠勤の増加、責任回避、孤立

- 身体面:頭痛、胃痛、睡眠障害、免疫力の低下

特に長期化すると、うつ病や不安障害などのメンタル疾患に発展するリスクもあります。

WebMDによれば、医療従事者や教育職など、「他人を支える仕事」に従事する人ほど燃え尽きやすいと報告されています。

燃え尽き症候群は「心のエネルギー切れ」です。

体力の限界を感じるように、心にも限界があります。

まずは「休むことは怠けではない」という意識を持つことが、回復への第一歩です。

燃え尽き症候群の12段階モデルとは?心理学者フロイデンバーガーとゲイル・ノースの理論

燃え尽き症候群には「一気に崩れる」というよりも、少しずつ進行していくプロセスがあります。

その過程を体系的に示したのが、ハーバート・フロイデンバーガー(Herbert Freudenberger)とゲイル・ノース(Gail North)による「燃え尽き症候群の12段階モデル」です。

この理論を知ることで、「どの段階で自分が立ち止まるべきか」がわかり、早期の対処につながります。

12段階の全体像|初期〜完全燃え尽きまでの流れ

このモデルでは、燃え尽き症候群は次のように段階的に悪化していくとされています。

- 自分を証明したいという強い欲求

- ますます頑張る

- 自分のニーズを無視する

- 対人関係の葛藤が増える

- 価値観の歪み

- 否認

- 引きこもり

- 行動の変化

- 脱人格化

- 空虚感

- 絶望

- 完全燃え尽き状態

初期段階では「もっと頑張ろう」「周りに認められたい」というポジティブな動機から始まります。

しかし、やがて自分を追い詰める完璧主義に変わり、最終的には「何も感じない・やる気が出ない」という感情の麻痺に至ります。

このモデルの目的と活用の仕方

12段階モデルの目的は、単に「燃え尽きを分類すること」ではありません。

本来の狙いは、早期に気づき、立ち止まるための心理的ガイドラインです。

たとえば、次のように活用できます。

- 「自分は今どの段階にいるのか」を知る自己チェック

- チームや部下の異変を見抜く職場マネジメント

- メンタルケア・カウンセリングの指標としての利用

また、このモデルを知っておくことで、「頑張りすぎる=美徳」という価値観から少し距離を置き、心を守るための“休む勇気”を持つことができます。

燃え尽き症候群の12段階|各ステージの特徴とサインを詳しく解説

ここでは、心理学者ゲイル・ノースとフロイデンバーガーが提唱した「燃え尽き症候群の12段階モデル」を、初心者にもわかりやすく解説します。

それぞれの段階は明確に区切られているわけではなく、人によって重なり合ったり前後したりします。

しかし流れを理解することで、「今の自分がどの位置にいるか」「どこでブレーキをかけるべきか」が見えてきます。

🔹① 自分を証明したいという切実な欲求(完璧主義の始まり)

最初の段階は、「認められたい」「期待に応えたい」という前向きな動機から始まります。

この欲求が強すぎると、過剰な完璧主義や「失敗してはいけない」という思い込みにつながります。

例えるなら、まだエンジンを温めている段階で、すでにアクセルを全開にしている状態です。

🔹② ますます頑張る(過労と焦燥感の増大)

次第に、「もっと努力すればうまくいくはず」と感じ、休むことへの罪悪感が生まれます。

残業や無理なスケジュールを自ら受け入れ、自分の限界を超えて頑張り続ける段階です。

この時点では「頑張っている感」が強く、本人も異変に気づきにくいのが特徴です。

🔹③ 自分のニーズを無視する(休息・食事・人間関係の軽視)

仕事や責任を優先するあまり、睡眠・食事・リフレッシュの時間を削るようになります。

「自分のことは後回し」が習慣化し、周囲との関係も疎遠に。

心と体のバランスが崩れ始める最初の危険ラインです。

🔹④ 対人関係の葛藤が増える(苛立ち・不眠・身体不調)

この段階では、イライラや不安、不眠といった症状が現れます。

同僚や家族との衝突が増え、他人の言葉が攻撃的に聞こえることも。

身体面では、頭痛・胃の不快感・肩こりなど、慢性的なストレス反応が出始めます。

🔹⑤ 価値観の見直し(人生の優先順位が歪む)

以前は大切にしていた家族・趣味・健康よりも、仕事や成果が最優先になります。

「目標を達成しなければ価値がない」と感じ、人間関係の優しさや楽しさを感じにくくなる段階です。

これは“仕事中心のアイデンティティ”が強まり、自分を数字で評価する思考に陥りやすい時期です。

🔹⑥ 否認(「自分は大丈夫」と思い込む段階)

体や心の不調を感じても、「気のせい」「これくらい誰でもある」と問題を否定します。

この時期は焦り・苛立ちが増え、他人への批判・皮肉・冷笑が多くなりがちです。

表面的には元気に見えるため、周囲も気づきにくい「静かな限界サイン」です。

🔹⑦ 引きこもり(孤立・感情の鈍化・自己治療行動)

人との交流が負担になり、孤立や引きこもりが進みます。

感情が鈍くなり、「嬉しい」「悲しい」といった感覚が薄れていきます。

この段階では、アルコールや過食・ゲーム依存などの自己治療行動が増えることもあります。

🔹⑧ 行動の変化(無気力・責任回避)

次第に「何をしても意味がない」と感じ、仕事の質や集中力が低下します。

以前は当たり前だったこと(報告・返信・挨拶など)すら億劫に感じるようになります。

これはエネルギーの枯渇が表面化したサインです。

🔹⑨ 脱人格化(アイデンティティ喪失・意味の欠如)

「自分は誰のために働いているのか」「何のために生きているのか」といった意味の喪失感が強くなります。

仕事や家庭での役割を“こなすだけ”になり、自分を機械のように感じることもあります。

🔹⑩ 空虚感(不安・パニック・無感動)

この時期は、何をしても心が動かない状態。

空虚さに耐えきれず、不安・焦燥・パニック発作などの身体反応を起こす人もいます。

「何も感じない」という麻痺が続くと、絶望感の前段階に入ります。

🔹⑪ 絶望(自己嫌悪・抑うつ・自殺念慮)

深い無力感に包まれ、「自分なんて価値がない」と感じる段階です。

この状態では、うつ病と重なる症状(無気力・罪悪感・自殺念慮)が強くなります。

ここまで来たら、自力での回復は困難です。専門的な支援を受ける必要があるかもしれません。

🔹⑫ 完全燃え尽き状態(心身崩壊・緊急介入レベル)

最終段階では、心身が完全に限界を超えた状態になります。

何も感じられず、涙も出ない。

出勤や食事などの日常行動すら困難で、早急な治療・休養が必要です。

燃え尽き症候群の4タイプ|性格や状況で異なる進行パターン

燃え尽き症候群は「12段階」で進行していくと説明されますが、すべての人が同じ経路をたどるわけではありません。

実際には、性格特性や置かれた環境によって異なるタイプがあり、どのタイプに当てはまるかを知ることで、より的確な対策を取ることができます。

ここでは、代表的な4つのタイプの特徴と心理パターンを整理します。

過負荷型:頑張りすぎて自分を追い詰めるタイプ

このタイプは、「もっとできる」「まだ足りない」と自分を追い込み続けるタイプ。

完璧主義で責任感が強く、他人に頼ることが苦手です。

- 仕事を抱え込み、休日も頭が休まらない

- 「自分だけはやらなければ」と思い込む

- 成功しても満足せず、次の課題を探してしまう

一見、勤勉で優秀に見えますが、心のエネルギーを常に全開で消費しているため、燃え尽きやすいタイプです。

早期に「休む勇気」を持つことが最大の予防策になります。

挑戦不足型:評価されず意欲を失うタイプ

このタイプは、やる気を削がれる環境が続くことで燃え尽きに向かいます。

「努力しても報われない」「退屈で成長を感じられない」ことが大きな要因です。

- 単調な仕事や意味を感じない業務に疲弊する

- 自分の能力が活かせず、無気力になっていく

- 会社や上司への不信感、冷笑的な態度が出やすい

これは“外発的動機”の欠如によるバーンアウト。

環境の変化(部署移動・転職・新しい学び)が回復のきっかけになる場合もあります。

ネグレクト型:無力感やインポスター症候群からの燃え尽き

このタイプは、「自分にはできない」「周りに迷惑をかけている」と感じやすい人に多く見られます。

いわゆる自己効力感の低下型です。

- うまくいかないことが続くと「自分が悪い」と責める

- 他人の評価を過度に気にして動けなくなる

- 頑張りたくても「どうせムダ」と感じる

このパターンは、「自分の力を信じられない状態」が続くことで起こる心理的疲労です。

完璧主義と自己否定が結びつくことで、静かにエネルギーが枯渇していきます。

習慣型:慢性的な疲労と虚無感が定着したタイプ

もっとも深刻なのが、この「習慣型バーンアウト」です。

長いあいだ心と体の疲労が続き、「疲れているのが普通」という感覚になってしまいます。

- 毎日だるくても、それが当たり前になっている

- 仕事にも私生活にも興味を持てない

- 無意識のうちに感情を麻痺させている

この段階では、燃え尽きが生活の一部になっているため、自覚しにくく、回復にも時間がかかりやすいのが特徴です。

「休む」「相談する」「趣味を再開する」など、小さな変化からでも“感情を取り戻す”ことが回復の鍵になります。

なぜ悲観的になりやすいのか?

習慣型バーンアウトでは、エネルギー切れが長く続くことで脳の働きそのものが変化します。

その結果、次のような理由で、物事を悲観的に考えやすくなります。

① 脳の報酬系が鈍くなる

疲労やストレスが続くと、ドーパミン(意欲や快感を生む物質)の分泌が減ります。

そのため、何をしても達成感や喜びを感じにくくなり、

「どうせ頑張っても無駄」

「良いことなんて起きない」

といった思考に陥りやすくなります。

② ネガティブ思考が優先される

疲労した脳は「エネルギー節約モード」に入り、悪い情報ばかりを拾いやすくなる傾向があります。

この状態を心理学ではネガティビティ・バイアスと呼びます。

その結果、些細なミスや不安ばかりが目につき、前向きな出来事を感じ取りにくくなります。

③ 感情が麻痺し、希望を感じにくくなる

感情の動きが鈍くなるため、一見落ち着いて見えても、内面では虚無感や無力感を抱えています。

未来に対して「楽しみ」や「期待」を持てず、希望を感じにくい状態になりがちです。

💡回復のポイント:小さな“快感”を取り戻す

完全に前向きになろうとする必要はありません。

むしろ、「少しマシなこと」「わずかな快感」を感じることから始めましょう。

たとえば:

- 朝日を浴びる

- 好きな香りを嗅ぐ

- 軽く体を動かす

- 誰かに話しかける

これらの小さな行動が、ドーパミンの働きを再び活性化させ、心の再起動につながります。

💡まとめ

| タイプ | 主な原因 | よく見られる思考パターン | 対処の方向性 |

|---|---|---|---|

| 過負荷型 | 自己圧力・完璧主義 | 「もっと頑張らなきゃ」 | 休息・タスク削減 |

| 挑戦不足型 | 成長停滞・退屈 | 「意味がない」「評価されない」 | 新しい刺激・環境変化 |

| ネグレクト型 | 無力感・自己否定 | 「自分には無理」 | サポートを求める・自己効力感の回復 |

| 習慣型 | 慢性疲労・感情麻痺 | 「これが普通」 | 長期休養・価値観の再構築 |

自分がどのタイプに近いかを理解することで、回復の第一歩が明確になります。

次は、多くの人が混同しやすい「燃え尽き症候群とうつ病の違い」を整理していきましょう。

燃え尽き症候群とうつ病の違い|見分け方と注意点

燃え尽き症候群はうつ病と似た症状を示すため、「どちらなのか分からない」と感じる人が多いです。

しかし、両者には明確な違いがあり、それを理解することで適切な対応や回復への道筋が見えてきます。

燃え尽き症候群は休息で回復するが、うつ病は治療が必要

燃え尽き症候群は主に「仕事・介護・責任」など、特定の状況に対するストレスの蓄積によって起こります。

一方、うつ病は脳の神経伝達やホルモンバランスの乱れが関係しており、医学的な治療が必要な疾患です。

| 比較項目 | 燃え尽き症候群 | うつ病 |

|---|---|---|

| 主な原因 | 長期ストレス・過労 | 生物学的要因・心理的要因 |

| 影響範囲 | 仕事や特定の領域 | 生活全般(喜びや意欲の喪失) |

| 回復のきっかけ | 休息・環境の改善 | 治療(薬物療法・心理療法など) |

| 感情の特徴 | 冷笑・無関心 | 深い悲しみ・絶望感 |

| 自責の傾向 | 「他人や環境」への苛立ち | 「自分が悪い」という罪悪感 |

たとえば、休暇や人との交流で少しずつ気持ちが軽くなるなら燃え尽き症候群の可能性が高く、

何をしても気分が晴れず、朝起きられない・涙が止まらないといった症状が続く場合はうつ病の可能性が考えられます。

共通する症状と異なる特徴

両者に共通するのは、疲労感・集中力低下・意欲の喪失などですが、感情の方向性が異なります。

- 燃え尽き症候群:外への苛立ちや皮肉、感情の枯渇が中心

- うつ病:内への攻撃(自己否定・罪悪感・無価値感)が中心

また、燃え尽き症候群は「他人や仕事に対して冷たくなる」のに対し、うつ病では「自分を責めてしまう」という違いがあります。

この違いを意識するだけでも、周囲のサポートの仕方や回復への道が大きく変わります。

「習慣型バーンアウト」とうつ病の共通点と違い

燃え尽き症候群の中でも、特に「習慣型バーンアウト」で見られる虚無感・無力感・興味喪失・慢性的な疲労などの症状は、うつ病と非常によく似ています。

実際、心理学や精神医学の分野でも、両者の境界はあいまいだとされています。

ただし、いくつかの明確な違いがあります。

共通点

- 疲労感・無気力・集中力の低下

- 喜びを感じにくい(アネドニア)

- 否定的・悲観的な思考が増える

- 自尊心の低下、自己否定

これらは脳のストレス反応が長期化したときに共通して現れる反応です。

うつ病との違い(判断の目安)

| 観点 | 燃え尽き症候群(バーンアウト) | うつ病 |

|---|---|---|

| 主な原因 | 仕事や介護など「特定のストレス源」 | 明確な原因がない場合もある |

| 影響範囲 | 主に仕事・役割に限定される | 仕事・家庭・趣味など生活全体に広がる |

| 回復傾向 | 休息や環境の変化で改善することが多い | 医療的治療(薬・カウンセリング)が必要になる場合が多い |

| 感情の特徴 | 感情が麻痺しているが、怒り・焦りが残る | 深い絶望・罪悪感・無価値感が強い |

| 思考の傾向 | 「もう頑張れない」「やる気が出ない」 | 「自分には生きる価値がない」などの自己否定が中心 |

結論

「習慣型バーンアウト」は、うつ病と非常に似た状態だが、きっかけと範囲の違いがある。

ただし、境界はあいまいであり、放置すればうつ病に発展するリスクもある。

🔹専門家に相談すべきタイミング

次のようなサインが出ている場合は、我慢せず専門家に相談することをおすすめします。

- 2週間以上、強い無気力や悲しみが続く

- 眠れない・食欲がない・体重の急変がある

- 「消えてしまいたい」と思う瞬間がある

- 仕事や日常生活に支障が出ている

これらはうつ病の典型的な症状であり、燃え尽き症候群との境界を越えている可能性があります。

心療内科やメンタルクリニックでは、適切な診断と治療が受けられます。

燃え尽き症候群は「早めに気づけば回復できる」状態ですが、放置するとうつ病へと移行するリスクがあるため、

「少しおかしい」と感じた段階で立ち止まる勇気が、何よりも大切です。

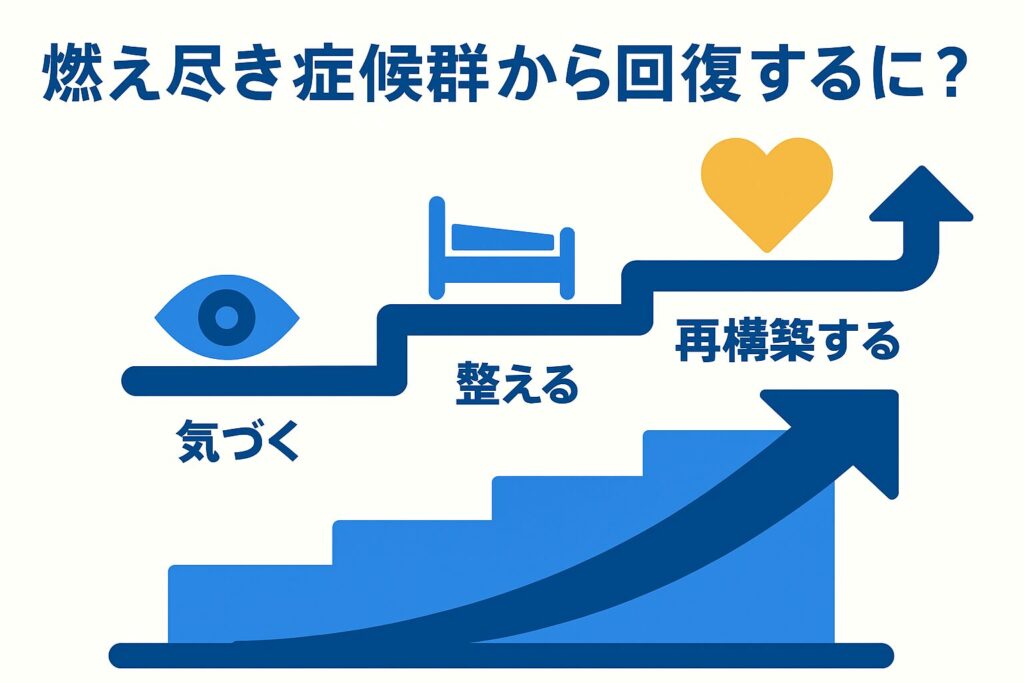

燃え尽き症候群から回復するには?心理学的アプローチと実践ステップ

燃え尽き症候群からの回復は、「一気に元気を取り戻す」ことではなく、少しずつ心のエネルギーを回復していくプロセスです。

心理学では、この回復を「自己認知 → 回復行動 → 意味の再構築」という3ステップで説明できます。

ここでは、実践しやすい5つのステップに整理して紹介します。

① まず「自分が疲れている」と認める

最初の一歩は、「自分は頑張りすぎていた」と気づくことです。

多くの人は「自分はまだ大丈夫」と否認してしまいますが、これが燃え尽きを長引かせる原因です。

心理学的には、「気づきの段階(awareness)」が変化の出発点。

「やる気が出ない=怠け」ではなく、脳と心の防衛反応だと理解することが重要です。

小さなサインに気づきましょう:

- 朝起きた瞬間から憂うつ

- 趣味や人付き合いが面倒

- 小さな失敗で自己嫌悪になる

こうした変化は、休息を必要としている心のサインです。

② 睡眠・休息・食事を整える

次に、体を立て直すことが最優先です。

燃え尽き状態では自律神経が乱れ、体のリズムが崩れています。

- 決まった時間に寝起きする

- 栄養を意識した食事(特にタンパク質・ビタミンB群)

- スマホを手放し、入浴やストレッチでリラックス

これらの習慣は「マインドフル・リカバリー(Mindful Recovery)」とも呼ばれ、

脳のエネルギーを再充電するための基本になります。

③ マインドフルネスで感情を観察する

マインドフルネスとは、「今この瞬間の自分の状態を、評価せずに観察する」心理的技法です。

燃え尽きた心は、常に「過去の後悔」や「未来の不安」に囚われています。

その思考の渦から抜け出すために、意識を“今”に戻します。

簡単な実践例:

- 1日3回、深呼吸をして「今の気分」を言葉にする

- 「疲れた」と感じたら、否定せず「そう感じているんだな」と受け止める

- 呼吸・体の感覚・音に注意を向けて、数分だけ“思考を休める”

このような感情の客観視が、心のリセットを促します。

④価値観を見直し「何を大切に生きるか」を再構築する

最後のステップは、意味の再構築(Meaning Reconstruction)です。

燃え尽き症候群は「努力してきた意味を見失うこと」で起こります。

だからこそ、回復には“自分にとって本当に大切なもの”を再発見することが必要です。

具体的には:

- 「なぜこの仕事を選んだのか」を思い出す

- 「今の自分にとっての幸せ」を書き出す

- 「結果」よりも「プロセス」を評価する習慣を持つ

この段階では、“成功”よりも“充実”を軸に生き方を再定義していくことが、

再発防止と自己成長のカギになります。

⑤サポートを求める(家族・友人・専門家)

燃え尽き症候群の回復において、「社会的な支援を得る」ことも有効です。

他者との関わりが、脳のストレス反応を和らげることがあります。

信頼できる人に次のように伝えてみましょう。

- 「最近ちょっとしんどい」

- 「誰かに話を聞いてもらいたい」

- 「どう思う?って相談してもいい?」

話すことで、自分の感情を言語化し、思考を整理できます。

💡まとめ:回復の流れ

- 自分の疲れに気づく

- 体を整える

- 感情を観察する

- 価値観を再構築する

- 支援を受ける

まとめ|燃え尽き症候群のサインに早く気づき、自分を守る行動を

燃え尽き症候群は、「真面目で頑張り屋な人ほどなりやすい」という特徴を持っています。

しかし、早い段階でサインに気づき、適切に対処すれば、完全に燃え尽きる前に回復できるものでもあります。

ここでは、この記事の要点を整理しながら、今からできる「自分を守る小さな一歩」をまとめます。

12段階モデルから学べる「早期発見と休息の重要性」

フロイデンバーガーとゲイル・ノースの12段階モデルからわかるのは、燃え尽きは突然起こるのではなく、

「小さな我慢の積み重ね」から静かに進行するということです。

特に注意すべきは、以下のような中期サイン(第4〜第6段階)です:

- イライラ・不眠・頭痛・胃の不快感

- 「自分は大丈夫」と言い聞かせて無理を続ける

- 仕事以外への関心が薄れていく

これらは、心のエネルギーが尽きかけている合図。

「もう少しだけ頑張ろう」ではなく、「今は少し休もう」と切り替える勇気が、燃え尽きを防ぐ第一歩です。

完全に燃え尽きる前にできる小さな一歩

燃え尽きを防ぐコツは、「早めにブレーキを踏む仕組みを持つこと」です。

たとえば次のような小さな行動を、日常に取り入れてみましょう。

- ☕ カフェや自然の中など、仕事以外の時間を意識的に確保する

- 🧘 呼吸やストレッチなど、“何もしない時間”を許可する

- 📓 週に1回、「今の気分」を3行で書き出す

- 💬 「最近疲れてる」と口に出して伝える

大切なのは、「頑張り続ける自分」から「自分を大切にできる自分」へと切り替える意識です。

回復への道は「気づくこと」から始まる

燃え尽き症候群は、真剣に向き合ってきた証拠です。

そして、回復は「気づくこと」から始まります。

疲れを無視することは強さではなく、

疲れを認めて休むことこそが、本当の勇気。

🌿この記事のまとめ

- 燃え尽き症候群は12段階で進行する

- タイプによって原因や対処法が異なる

- 回復の鍵は「気づく・整える・意味を取り戻す」こと

- 小さな休息の積み重ねが、最大の予防策