「カウンセリングって時間もお金もかかりそう…」「できれば短期間で効果を感じたい」――そんなふうに思ったことはありませんか?

ブリーフセラピー(短期療法)は、数回〜十数回のセッションで変化を実感できる心理療法です。原因を掘り下げるよりも「どうなりたいか」に焦点を当てることで、効率的に前進できるのが特徴。

この記事では、

- ブリーフセラピーの基本的な意味と特徴

- 代表的な理論や技法(ミラクルクエスチョンなど)

- 実際の効果や活用例(学校・仕事・家庭)

をわかりやすく解説します。

「心理学は難しそう…」という方でも、日常に取り入れやすいヒントが見つかるはずです。

ぜひ最後まで読んでくださいね。

ブリーフセラピーとは何か?短期療法の基本定義

ブリーフセラピーとは、「短期間で変化を起こすことを目的とした心理療法」です。

一般的なカウンセリングや精神分析のように、何年もかけて深く心を掘り下げるのではなく、数回〜十数回程度のセッションで具体的な変化を目指すのが大きな特徴です。

ブリーフセラピーの意味と「短期間で変化を目指す」特徴

- 「ブリーフ(brief)」=短い という言葉の通り、数回の面接で効果を出すことを重視します。

- 「なぜ問題が起きたのか」を細かく分析するよりも、「どうすれば状況が良くなるのか」に焦点を当てます。

- 例えるなら、車が止まったときに「エンジンの仕組みをすべて分解して研究する」のではなく、「動かすための具体的な手を素早く探す」イメージです。

従来の長期カウンセリングとの違い

- 長期カウンセリング:過去の体験や深層心理を掘り下げ、根本的な原因を探る。時間とコストがかかりやすい。

- ブリーフセラピー:原因よりも「解決の糸口」に注目し、実生活で活かせる小さな変化を重視。

- 結果として、短期間で実感できる変化が得やすく、日常生活にすぐ役立つことが多いです。

なぜ現代で注目されているのか

- 仕事や学校などで「長く通う時間が取れない」という人が増えている。

- 医療・教育・ビジネスの現場でも「限られた時間で成果を出す心理支援」が求められている。

- 科学的な研究で一定の有効性が確認され、「効果と効率を両立できるアプローチ」として注目されています。

✅ まとめると、ブリーフセラピーは「短期間で結果を出すための心理療法」であり、現代社会のニーズに合った実践的なアプローチといえます。

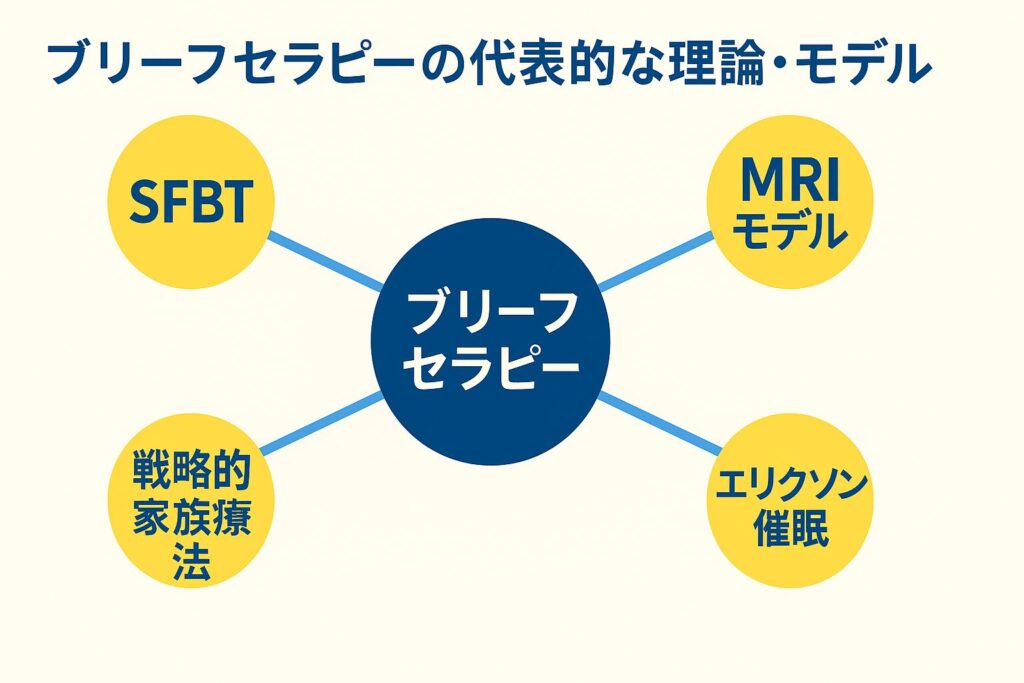

ブリーフセラピーの代表的な理論・モデル

ブリーフセラピーは一つの方法ではなく、いくつかの理論やモデルによって発展してきました。ここでは代表的なものをわかりやすく紹介します。

解決志向アプローチ(SFBT)の特徴と技法

- 1980年代にスティーブ・ド・シェイザーとインスー・キム・バーグが開発。

- 問題の原因探しよりも、「どうなれば望ましいか」=未来像に焦点を当てます。

- 代表的な技法:

- ミラクルクエスチョン:「もし明日、奇跡が起きて問題が解決したとしたら、何が変わっていますか?」

- スケーリング質問:「今の気持ちは0〜10でどれくらい?」と数値化して変化を測る。

- ポイントは、小さな変化を積み重ねることが大きな変化につながるという考え方です。

MRIモデル(問題の悪循環を断ち切るアプローチ)

- 1970年代、アメリカ・カリフォルニア州パロアルトにあるメンタルリサーチ研究所(MRI)で生まれました。

- 「問題は本人が行っている“解決の試み”によって維持されている」と考えます。

- 例:眠れない人が「寝よう、寝よう」と必死に頑張るほど逆に眠れなくなる。

- セラピストはこの悪循環に気づかせ、「今とは違うやり方」を試すきっかけを作るのが特徴です。

戦略的家族療法・ナラティブセラピーとの関連

- 戦略的家族療法:家族の中のコミュニケーションのパターンに注目し、セラピストが意図的に課題を与えて変化を促す。

- ナラティブセラピー:人が自分に語る「物語」に焦点を当て、問題中心のストーリーを「希望のあるストーリー」に書き換える。

- ブリーフセラピーはこれらと親和性が高く、短期間での変化を促す考え方を共有しています。

エリクソン催眠が与えた影響

- 精神科医ミルトン・エリクソンは、催眠や比喩を使ってクライアントの無意識の力を引き出しました。

- 彼のアプローチは「直接命令する」のではなく、自然な会話やストーリーを通じて変化を促す点が特徴。

- ブリーフセラピーの「柔軟で創造的な介入」は、エリクソンの影響を大きく受けています。

✅ まとめると、ブリーフセラピーは 「解決志向」「悪循環を断ち切る」「物語を変える」「無意識を活用する」 など、多様な理論が組み合わさって成り立っています。

ブリーフセラピーの代表的な技法と質問法

ブリーフセラピーでは、セラピストが短期間で気づきや行動変化を促すための質問法や技法を用います。ここでは代表的なものを紹介します。

ミラクルクエスチョン(もし奇跡が起きたら?)

- 「もし明日、奇跡が起きて問題が解決したとしたら、どんな変化が起きていますか?」と質問する方法。

- クライアントは理想の未来像を具体的にイメージできるようになります。

- 例:不眠で悩む人なら「奇跡が起きたら、朝スッキリ目覚めて笑顔で朝食を食べている」など。

- ポイントは、「どうなりたいか」を本人の言葉で描き出すことです。

スケーリング質問(0〜10で気持ちを測る方法)

- 「今の気分や状況を0〜10で表すといくつ?」と尋ねるシンプルな方法。

- 数字にすることであいまいな感情を客観的に把握できます。

- また「次に1ポイント上げるには何ができる?」と続けることで、小さな行動目標を見つけやすくなります。

例外探し(うまくいった瞬間を見つける)

- 「いつも不安だ」と言う人に、「その不安が少し軽かった時は?」と尋ねる。

- 問題が「常に100%続いているわけではない」ことに気づけます。

- この例外から改善のヒントを見つけ、行動につなげていきます。

リフレーミング(物事の捉え方を変える)

- ネガティブな出来事を別の視点で捉え直す技法。

- 例:「頑固で困る」という性格を「意志が強く、信念がある」と表現する。

- 見方を変えるだけで、気持ちが軽くなり、新しい可能性を感じやすくなります。

ブリーフセラピーの効果とメリット

ブリーフセラピーは「短期間での効果」に特化した心理療法です。そのため、従来のカウンセリングに比べて効率的かつ実生活で使いやすいというメリットがあります。

短期間で結果を実感しやすい理由

- 問題の原因を深掘りするのではなく、解決の糸口や未来の理想像に注目するから。

- 「何がダメか」よりも「何がうまくいっているか」を探すので、小さな前進を早く感じやすい。

- 例:不眠で悩む人が「少し眠れた日」を振り返ることで、改善行動のヒントがすぐ得られる。

コスト効率が高く日常にも応用しやすい

- 一般的に数回〜十数回程度で効果を目指すため、時間や費用の負担が少ない。

- 学校や職場、家庭など、実生活の中で取り入れやすいのも魅力。

- 例:スケーリング質問を家庭で使えば、子どもの気持ちを数字で把握できる。

小さな変化が大きな変化を生む仕組み

- ブリーフセラピーでは、「小さな一歩」が積み重なって大きな変化につながると考えます。

- 例えば「今日は少し気持ちが楽になった」ことを認めるだけでも、自己効力感(やれる感覚)が高まり、行動が増える。

- この積み重ねが、長期的な改善や成長を支えていきます。

ブリーフセラピーの活用分野と実践例

ブリーフセラピーは「短期間で成果を目指せる」という特性から、教育・ビジネス・医療・家庭など幅広い場面で応用されています。ここでは具体的な活用例を紹介します。

学校・教育現場(不登校や学習支援)

- 不登校の子どもに「いつなら少し登校できたか?」と例外を探すことで、改善の糸口を見つけやすい。

- スケーリング質問を使い、「今日は登校への気持ちが10点中いくつか」を確認し、小さな進歩を可視化できる。

- 学習意欲を高めるためにも活用されており、教育心理の現場で注目されています。

ビジネス・コーチング(目標達成やチーム改善)

- 上司が部下に「今の仕事満足度は0〜10でいくつ?」と尋ねることで、課題点と改善策を話し合える。

- ミラクルクエスチョンを使えば、「もし理想のチームになったらどんな状態か?」を描き、目標共有やモチベーション向上につながる。

- 短期間で成果を出したいビジネスの現場と相性が良い。

医療・福祉(慢性痛や禁煙支援など)

- 病気や痛みで悩む患者に「痛みが和らいだ瞬間」を見つけることで、セルフケアのヒントになる。

- 禁煙支援では「少しタバコを減らせた日」に注目し、行動の成功体験を積み重ねる。

- 医療や福祉の分野でも「患者のリソースを活かす方法」として評価されています。

家庭や日常生活でのコミュニケーション改善

- 親子や夫婦の会話で「良かった瞬間」を探すことで、関係改善につながる。

- 例えば「最近うまくいった会話は?」と尋ねることで、建設的なやり取りを増やすことができる。

- 日常でも「小さな変化を大事にする姿勢」を取り入れやすい。

ブリーフセラピーを広めた有名人物と名言

ブリーフセラピーは、多くの研究者や実践者によって発展してきました。その中でも特に影響力の大きい人物や、代表的な言葉を紹介します。

スティーブ・ド・シェイザーとインスー・キム・バーグ

- スティーブ・ド・シェイザーとインスー・キム・バーグは、解決志向アプローチ(SFBT)の創始者。

- 彼らは「問題を深掘りするよりも、解決に焦点を当てる」という新しい発想を広めました。

- その実践は、学校、家庭、医療、ビジネスなど、多くの領域に応用され続けています。

「問題より解決に目を向けよ」など代表的な言葉

- ド・シェイザーの有名な言葉のひとつが、「問題より解決に目を向けよ」。

- これは「なぜできないのか」ではなく「どうすればできるか」に意識を切り替えることを意味します。

- また、「うまくいっていることをもっとやろう」というメッセージも、ブリーフセラピーを象徴する考え方です。

他の第一人者(ジェイ・ヘイリー、ジョン・ウィークランドなど)

- ジェイ・ヘイリー:戦略的家族療法を推進し、ブリーフセラピーの発展に貢献。

- ジョン・ウィークランド:MRI研究所で短期療法の基盤を築いた人物。

- ミルトン・エリクソン:催眠や比喩を用いた介入で影響を与え、短期療法の発想を後押しした。

ブリーフセラピーの最新研究とデータ

ブリーフセラピーは実践の中で発展してきましたが、近年では科学的な研究やデータでもその効果が裏づけられています。ここでは最新の知見をまとめます。

近年のメタ分析で確認された有効性

- 2020年代に入ってからも複数のメタ分析(研究の統合分析)で、ブリーフセラピーの有効性が確認されています。

- 特にうつ、不安、ストレス関連の症状に対して、短期間でも改善が見られると報告されています。

- 「短期間でも十分な効果を発揮できる心理療法」として科学的根拠が積み重なっています。

教育・医療・ビジネスで注目される理由

- 学校教育:不登校や学習意欲の低下に対し、短い面接でも効果がある点から導入が進む。

- 医療現場:慢性痛のセルフマネジメントに応用され、患者の自己効力感を高めることが確認されている。

- ビジネス領域:コーチングや組織開発で、「短時間で成果を見える化」できるため注目されている。

短期療法の今後の展望

- 今後は、オンラインカウンセリングやデジタルツールと組み合わせて活用される可能性が高い。

- AIやチャットボットによる質問支援(例:ミラクルクエスチョンを自動で提示)など、新しい形での実践も研究されています。

- 時間やコストの制約が強い現代において、短期で効果を発揮する心理支援はますます重要になるでしょう。

まとめ|ブリーフセラピーを生活や仕事に活かすヒント

ここまで見てきたように、ブリーフセラピーは「短期間で成果を出す心理療法」として、教育・医療・ビジネス・家庭など幅広い分野で活用されています。最後に、日常生活や仕事で取り入れるヒントをまとめます。

まずは「小さな変化」から始める

- ブリーフセラピーの基本は 「小さな一歩を大事にする」 こと。

- 例:毎日30分勉強しようとするより、「今日は5分だけやってみる」と始める方が続きやすい。

- 小さな成功体験が積み重なれば、自然と大きな成果につながります。

日常の会話でも使える質問法を取り入れる

- 家族や同僚との会話で、以下の質問を試してみましょう:

- 「もし理想の状態になったら、どんな変化がある?」(ミラクルクエスチョン)

- 「今の気持ちは0〜10で言うとどれくらい?」(スケーリング質問)

- これだけで、相手の考えや感情が整理され、前向きな会話につながります。

心理学初心者でも理解しやすい理由

- 難しい専門用語を使わず、シンプルな質問や視点の切り替えを大切にするから。

- 「問題を掘り下げる」より「解決に目を向ける」という考え方は、誰でも実践できます。

- 初めて心理学に触れる人でも、実生活に直結する効果を感じやすいのが魅力です。