「なんだか、いつも他人に振り回されて疲れてしまう…」そんなふうに感じていませんか?

断れない、気を使いすぎる、相手の感情に飲み込まれる…。

気づけば自分を後回しにしてばかりで、ストレスやモヤモヤがたまっている方は少なくありません。

この記事では、「バウンダリー理論(=心の境界線を意識する考え方)」をもとに、他人に振り回されず、自分らしく生きるためのヒントをわかりやすく解説していきます。

具体的には、

- なぜ人に振り回されてしまうのか?

- 境界線が曖昧だとどうなる?

- バウンダリーを守るための実践ステップとは?

- そして、心が整っていくことで得られる変化

などを順にお伝えします。

ぜひ最後まで読んでくださいね。

「人に振り回される」ってどういうこと?|その心理と背景を解説

「人に振り回される…」と感じたことはありませんか?

誰かの意見にいちいち反応してしまったり、断れずに無理なお願いを引き受けてしまったり。

本当はやりたくないのに、他人の期待や感情に引きずられて行動してしまう。

そんな経験を持つ人は少なくありません。

ここでは、なぜ私たちは他人に振り回されてしまうのか、その心理的な背景やありがちな特徴、そしてそれが続くことで起きる問題点について解説します。

他人に振り回されやすい人の特徴とは

以下のような特徴を持つ人は、特に「他人に振り回されやすい傾向」があります:

- 相手の気持ちを優先しすぎる(過度な気遣い)

- 断ることに強い罪悪感がある

- 自分の意見がわからない、または伝えるのが苦手

- 「いい人」と思われたい気持ちが強い

- 場の空気を壊すのが怖い

こうした人たちは、無意識のうちに「他人基準」で行動しており、自分の軸(=自分の考えや価値観)があいまいになりがちです。

なぜNOが言えないのか?罪悪感・同調圧力の正体

「断るのが苦手」という人は多いですが、なぜ私たちはNOと言うことにこんなにも抵抗を感じるのでしょうか?

その背景には、次のような心理があります:

- 罪悪感:「断ったら嫌な気持ちにさせてしまうかも」

- 恐れ:「嫌われるかもしれない」「評価が下がるかもしれない」

- 同調圧力:「みんなやってるし、自分もやらないといけない気がする」

- 過去の経験:「前にNOを言ったらトラブルになった」

これは、特に日本人に強く見られる傾向です。

集団の中で「和を乱さないこと」が重視される文化では、「断ること=空気を読まない人」として無意識に刷り込まれてきた人も少なくありません。

「振り回される人間関係」が続くことで起きる問題

他人に振り回される状態が長く続くと、次のような深刻な問題が起きてきます:

- ✅ 自己肯定感の低下:「自分の意見がない」「私は我慢する役なんだ」と感じやすくなる

- ✅ 慢性的なストレス・疲労感:「自分の時間がない」「常に人のことで頭がいっぱい」

- ✅ メンタルの不調:イライラ、不安、無気力、最悪の場合うつ状態に

- ✅ 人間関係の破綻:本音を出せず、限界を迎えて突然関係を断つなど極端な行動に出やすい

つまり、「振り回されること」は単なる性格の問題ではなく、放っておくと心と体の健康にまで影響を与える重大な課題なのです。

バウンダリー理論とは?|心の境界線を守るための基本知識

「人に振り回されないようにしたい」と思っても、どうすればいいか分からない。

そんなとき、私たちの心を守るヒントになるのが「バウンダリー理論」です。

これは、自分と他人の間に「心理的な境界線(バウンダリー)」を引くことで、健康的な人間関係を築こうという考え方です。

以下では、バウンダリー理論の基礎から、性格タイプ別の違い、人間関係やメンタルヘルスとの関係性まで、順を追ってわかりやすく解説していきます。

バウンダリー理論の定義と起源(Ashforthらの理論)

バウンダリー理論は、Ashforth, Kreiner, & Fugate(2000)によって提唱された理論で、

もともとは「仕事」と「私生活」の間の切り替えをどう管理するか、という文脈で発展しました。

この理論の本質はこうです:

「人には複数の役割(仕事・家庭・友人・個人など)があり、それぞれの間に“境界線”を引くことで、心のバランスを保っている」

この考え方は、対人関係やメンタルケアにも広く応用され、

「どこまでが自分の責任で、どこからが相手の領域か」を明確にすることで、ストレスや感情の巻き込まれを減らす効果があるとされています。

セグメンターとインテグレーターの違い

Ashforthらの理論では、人のバウンダリー管理スタイルは大きく2タイプに分かれます:

| タイプ | 特徴 |

|---|---|

| セグメンター | 「仕事は仕事、プライベートはプライベート」と明確に分けたいタイプ。境界がはっきりしている |

| インテグレーター | 役割を柔軟に行き来できるタイプ。境界があいまいでも気にならない傾向がある |

例えば、

- 仕事が終わったら完全にプライベートモードになる人 ⇒ セグメンター

- 仕事のLINEが深夜に来ても平気で返信する人 ⇒ インテグレーター

どちらが良い・悪いではなく、自分にとって心地よい境界管理スタイルを知ることが重要です。

境界の柔軟性・浸透性とは何か?

バウンダリー理論では、境界には「柔軟性」と「浸透性」という2つの性質があるとされています:

- 柔軟性(Flexibility)

→ 境界を自由に動かせるか(例:勤務時間をずらせる、仕事を持ち帰る) - 浸透性(Permeability)

→ 一方の領域(例:家庭)がもう一方(例:仕事)にどれだけ影響を与えるか

この2つのバランスが崩れると、

- 家庭でくつろぎたいのに仕事のメールが気になる

- 自分の時間なのに、他人の相談に付き合わされてイライラする

など、ストレスや疲労が蓄積しやすくなります。

バウンダリー理論と人間関係・メンタルヘルスの関係

バウンダリーは単なる理論ではなく、心の健康を守るための実践的なツールでもあります。

具体的にいうと、以下のようなメリットがあります:

- ✅ 他人の感情に巻き込まれにくくなる

- ✅ 断ることへの罪悪感が減る

- ✅ 自分軸で行動しやすくなる

- ✅ 人との距離感が心地よくなる

特に、HSP(繊細な気質)や共感性の高い人ほど、バウンダリーの重要性が高いといえるでしょう。

🟩 バウンダリー理論を知ることは、他人との健全な距離をつくり、自分の感情・時間・エネルギーを守る第一歩です。

次のセクションでは、「境界線があいまいなままでいると、どんな問題が起きるのか?」について詳しく見ていきましょう。

自分の「境界線」が曖昧になるとどうなる?

「人との距離感をうまく取れない」「他人の言動に振り回される」――

それは、自分のバウンダリー(境界線)が曖昧になっているサインかもしれません。

バウンダリーが不明確だと、心の内側に他人がずかずか入り込んでくるような感覚になり、知らず知らずのうちにストレスがたまっていきます。

この章では、境界線が曖昧なままでいるとどうなるのか?を、リスクや具体的なシーン、性格傾向の視点から見ていきます。

他人の感情や期待に巻き込まれてしまうリスク

境界線が弱い人は、「他人の感情」や「期待」に過度に反応してしまう傾向があります。

たとえば…

- 誰かがイライラしていると「自分のせいかも」と気に病む

- 相手のお願いを断れず、無理して引き受けてしまう

- 「こう思われたい」「嫌われたくない」が強く、言いたいことを言えない

こうした状態が続くと、「自分のため」ではなく「他人の反応」によって行動を決めてしまう人生になりがちです。

その結果、本当の自分を見失いやすくなります。

仕事・家庭・友人関係で起こる境界線の崩壊

境界線の曖昧さは、あらゆる人間関係に悪影響を及ぼします。

✅ 仕事での例

- 勤務時間外でも連絡が来るとすぐに対応してしまう

- 無理な仕事を断れず、どんどん仕事が増えて疲弊する

✅ 家庭での例

- パートナーや親の機嫌に合わせて、自分の自由がなくなる

- 子どもの問題に過剰に介入してしまい、ストレスを抱える

✅ 友人関係での例

- 断ると嫌われると思い、気が進まない誘いにも応じる

- 悩み相談を延々と聞かされ、自分の時間が奪われる

どの場面でも共通して言えるのは、「自分の時間・感情・体力」を犠牲にしてしまうことです。

境界が曖昧な人の心理的特徴(HSP傾向など)

境界線が曖昧になりやすい人には、以下のような心理的特徴が見られます:

- 共感性が高く、他人の気持ちに敏感

- 「いい人」でいたいという気持ちが強い

- 自分の気持ちより、相手の期待を優先してしまう

- 小さな刺激に疲れやすい(音・視線・空気など)

これらは、HSP(Highly Sensitive Person/繊細な人)の特性にもよく当てはまります。

もちろん、HSPに限らず、子ども時代に「自己主張を抑えて生きてきた」経験がある人も、境界を築くのが苦手になりやすい傾向にあります。

🟩 境界線が曖昧だと、他人に合わせすぎて「自分の人生」を生きることが難しくなります。

だからこそ、自分の境界を明確にし、「どこまでが自分で、どこからが他人か」を意識することが大切です。

他人に振り回されないためにできる「境界線の守り方」

ここまで読んできて「自分にも境界線が曖昧な部分があるかも…」と感じた方もいるかもしれません。

でも大丈夫。バウンダリー(境界線)は意識することで、誰でも少しずつ強化できます。

この章では、日常で自分の境界線を守るための基本的な考え方と実践のヒントをご紹介します。

まずは自分の限界・優先順位を明確にする

「境界線を守る」とは、他人を拒絶することではなく、自分の大切なものを知ることから始まります。

まずやるべきことは、以下の2点を明確にすることです:

✅ 自分の限界を知る

- 「どこまでならOKか?」をあらかじめ決めておく

- 例:LINEの返信は夜9時以降はしない

- 例:1日に受けられる相談は1人まで など

✅ 優先順位を決める

- 自分にとっての「大事な時間・活動・価値観」を意識する

- 例:家族との時間を最優先にする

- 例:週末は完全オフにして回復にあてる

📌 自分の限界や優先事項が見えてくると、どこに境界線を引くべきかが自然と明確になります。

「断る」「距離をとる」を怖がらないための考え方

多くの人がバウンダリーを引けない理由は、「断るのが怖い」「嫌われそう」といった不安です。

しかし、ここで知っておいてほしいのは…

断ることは、人間関係を壊すことではなく、「本当の関係性を築くための一歩」だということ。

断ることや距離をとることは、以下のように考え方を変えると少し楽になります:

- ✅ 相手との信頼関係は、正直なコミュニケーションで築かれる

- ✅ 無理に応じ続けると、自分も相手も不満がたまり関係が崩れる

- ✅ 自分を大切にできる人ほど、他人の境界も尊重できる

また、以下のような柔らかくて誠実な断り方もおすすめです:

- 「今ちょっと余裕がなくて…また落ち着いたら連絡するね」

- 「ごめんね、それは今回は難しいけど、応援してるよ!」

相手と自分の責任範囲を線引きするコミュニケーション術

バウンダリーを守るためには、相手との間に「責任の線引き」をすることが重要です。

たとえば、

| よくある誤解 | バウンダリーを意識した視点 |

|---|---|

| 「相手を怒らせたら自分が悪い」 | 相手の機嫌は相手の問題(あなたの責任ではない) |

| 「相手の悩みは自分がなんとかしなきゃ」 | 共感はしても、解決は相手の責任 |

こうした線引きを、言葉や態度で少しずつ明確にしていくことが、心地よい関係性を築く鍵になります。

コミュニケーションのヒント

- 「私は〜と思う」「私には〜が必要です」と、自分視点で伝える

- 相手を責めるのではなく、自分の感覚を伝える(=アサーティブな伝え方)

- 一度で伝わらなくても、繰り返し伝えることで境界が形作られる

🟩 バウンダリーを守るというのは、「壁を作る」ことではなく、「自分を大切にする土台をつくること」です。

相手との関係を良好に保つためにも、まずは自分の感情・時間・選択を尊重する姿勢が大切です。

次は、これらを日常でどう実践していけばいいのか?というステップに進んでいきます。

今日からできるバウンダリー強化の具体的ステップ

「バウンダリー理論を知っても、実際にどう行動すればいいか分からない」

そんな声はとても多いです。

でも安心してください。バウンダリーの強化は、小さな行動の積み重ねから始められます。

ここでは、誰でも今日から取り組める4つの具体的ステップをご紹介します。

自分のペースで、できるところから始めてみましょう。

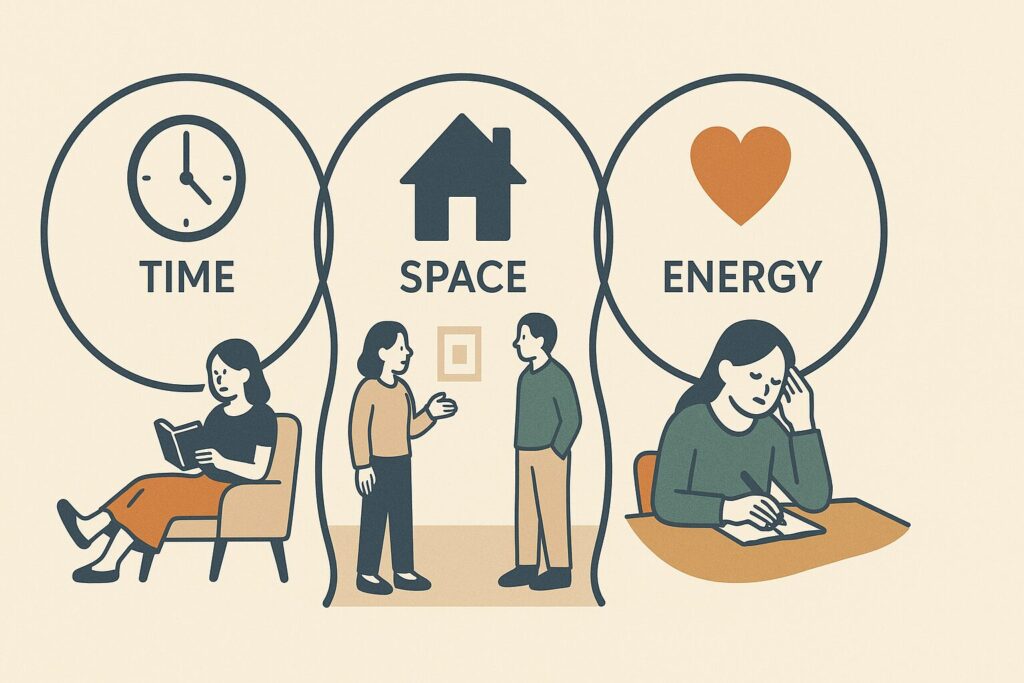

①時間・空間・感情の「バウンダリーを可視化する」方法

バウンダリーを守るには、まず「自分の境界線はどこか?」を“見える化”することが大切です。

✅ 時間のバウンダリー(自分の時間を守る)

- 例:夜9時以降はスマホを見ない/休日は予定を入れない時間を確保

- カレンダーに「自分時間」や「休む時間」を事前にブロックする

✅ 空間のバウンダリー(物理的な区切り)

- 例:仕事とプライベートの空間を分ける(部屋・デスク)

- 作業時にヘッドホンやパーテーションで“心理的な結界”をつくる

✅ 感情のバウンダリー(心の区切り)

- 例:「それは相手の問題」と心の中で唱える

- 日記やメモに、自分の本音と相手の感情を分けて書く習慣

🟩 ポイントは、「ここからは私の領域です」と自分にわかりやすく示すこと。

視覚化することで、自覚しやすくなり、守りやすくなります。

②自分の中に「心理的スイッチ」をつくる習慣

役割の切り替えがうまくいかないと、仕事のストレスを家庭に持ち込んだり、友人の悩みが頭から離れなくなったりします。

そこで有効なのが、「心理的スイッチ」の儀式化です。

例:仕事とプライベートを切り替えるスイッチ

- 服を着替える(スーツ→部屋着)

- 家に帰ったら必ずシャワーを浴びる

- 終業後に1杯のハーブティーを飲む

- 日記やToDoリストで「1日を締める」書き出しをする

こうした小さな習慣を「切り替えの儀式」にすることで、頭と心がリセットされ、他人の領域を持ち込まなくなっていきます。

③SNSやスマホとのバウンダリーも見直そう

意外と見落とされがちなのが、デジタルバウンダリー(情報との境界線)です。

SNSやメッセージアプリは、24時間他人とつながってしまうため、「いつでも対応できる状態」に自分を追い込みがちです。

今日からできる対策:

- 通知をオフにする(特定の時間帯だけでもOK)

- メッセージはすぐに返信しなくていいと決める

- SNSを見る時間帯を決める(例:1日2回、15分ずつなど)

- フォロー・閲覧するアカウントを見直す(ストレスになる投稿を減らす)

🟩 情報の境界線が曖昧だと、他人の感情や世界観に引きずられて疲れてしまいます。

デジタルとの付き合い方も「自分軸」で選んでいきましょう。

④まずは身近な関係から試してみるコツ

バウンダリー強化は、いきなり大きな変化を目指す必要はありません。

まずは「安心できる関係」や「日常の小さな場面」から試してみるのがおすすめです。

例:

- 仲の良い友人に「今日は少し一人時間を大事にしたい」と伝えてみる

- 家族に「今集中したいから30分だけ静かにしてほしい」とお願いしてみる

- 仕事のLINEにすぐ返さず、30分待ってから返信する

小さな成功体験を重ねることで、「あ、言っても大丈夫なんだ」と実感でき、少しずつ境界線を引く力が育っていきます。

🟩 バウンダリーを守る力は「自分の心と行動に意識を向ける力」です。

日常の中でできることから一歩ずつ、心の距離を整えていきましょう。

次は、バウンダリーを育てたことで実際にどんな変化が起きるのか?を見ていきます。

バウンダリーを育てると得られる変化とは?

バウンダリーを意識して生きるようになると、

「断れるようになる」「人間関係が楽になる」など、目に見える変化が少しずつ表れてきます。

でも、それだけではありません。

心の深い部分から、自分自身が自由になっていくような感覚が育っていきます。

この章では、バウンダリーを育てることで得られる主なメリットを3つご紹介します。

人間関係のストレスが減り、自分軸で生きやすくなる

バウンダリーを持つことで、人との距離感に無理がなくなり、付き合い方がシンプルになります。

例えば…

- 無理な誘いを断れるようになった

- 頼みごとを背負い込みすぎなくなった

- 「嫌われたらどうしよう」と悩む時間が減った

こうした変化は、結果的に「人間関係のストレスを減らす」ことにつながります。

そしてなにより、「私はどうしたい?」「私は何を大事にしたい?」という自分の内側の声を軸にして動けるようになるのが、バウンダリーの最大の恩恵です。

感情に振り回されにくくなるメンタルの安定感

バウンダリーを意識すると、他人の感情や評価に影響されにくくなり、

感情の波に巻き込まれにくくなる=メンタルの安定感が増していきます。

たとえば…

- 相手が怒っていても「自分の責任じゃない」と受け止められる

- 他人の愚痴や不満を、必要以上に抱え込まなくなる

- 比較や嫉妬の感情に飲み込まれにくくなる

これは、「感情に共感しすぎて疲れる人」にとっては特に大きな変化です。

🟩 バウンダリーを整えることは、自分の心に“防波堤”を作るようなもの。

その防波堤が、心の揺れを最小限にしてくれるのです。

相手を尊重しながらも、自分を守れるようになる

バウンダリーを持つことは、決して「わがままになる」ことではありません。

むしろ本来のバウンダリーは、相手との関係性を壊すのではなく、健全に保つための線引きです。

- 無理に合わせなくても、相手と良い関係を築ける

- お互いに「自分の責任」と「相手の責任」を尊重できる

- 遠慮ではなく、本当の意味での優しさや思いやりが持てるようになる

境界線があってこそ、自分のことも相手のことも尊重できる。

それが、成熟した人間関係を築く土台になります。

🟩 バウンダリーを持つことで、あなたは「自分らしく生きる自由」と「他人と気持ちよく付き合う知恵」の両方を手に入れることができます。

次の最後の章では、この記事のまとめと、実際に一歩を踏み出すためのヒントをお届けします。

まとめ|他人に振り回されない人生は「心の境界線」から始まる

ここまで、「バウンダリー理論」とは何か、自分の境界線を守るための考え方や実践法を見てきました。

人に振り回される日々から抜け出すためには、

まず「自分と他人の間にどんな境界線があるか(あるいは、ないか)」に気づくことが出発点です。

この章では、記事の内容をふり返りつつ、行動に移すためのヒントをお伝えします。

自分のバウンダリー感覚を取り戻すことが第一歩

「境界線を引く」というと、難しく聞こえるかもしれません。

でも本質はとてもシンプルで、

「これは自分の問題」なのか

「これは相手の問題」なのか

この違いに気づき、線を引いてみること。

他人の期待や評価に反応する前に、自分の感覚・気持ち・優先順位を大切にする。

これが、バウンダリー感覚を育てる第一歩です。

理論を知るだけでなく、少しずつ実践してみよう

バウンダリー理論は知識だけでは意味がありません。

「日常の中で、小さな実践を積み重ねること」が、何よりも大切です。

たとえば…

- スマホの通知を切って、自分時間を守る

- 断る勇気を少しだけ出してみる

- 自分の感情を日記に書いて整理する

- 他人の問題にすぐ反応せず、「これは私の問題じゃない」と意識してみる

最初はぎこちなくてもOK。

“自分を大事にする練習”だと思って、少しずつトライしてみてください。

まずは「誰と、どこで、何に疲れているか」に気づくことから

バウンダリーを強化するうえで最も大切なのは、「自分はどこで疲れているのか?」を明確にすることです。

次のような問いを、自分に投げかけてみましょう:

- 誰と一緒にいるときに消耗している?

- どんな場面で無理して笑っている?

- 本当は断りたいのに、受け入れてしまっていることは?

📒おすすめワーク:

ノートやメモアプリに「最近疲れたこと」「心がざわついたこと」を書き出してみる。

その背景にある「バウンダリーの曖昧さ」が見えてくるかもしれません。

🟩 人に振り回されない生き方とは、「強くなること」ではなく、

「自分を理解し、丁寧に扱うこと」から始まります。