「気づいたらゲームやSNSに逃げてしまう」「お酒や睡眠で嫌なことを忘れようとしてしまう」──そんな経験はありませんか?

実はそれ、心理学でいう防衛機制の「逃避」かもしれません。

逃避は心を守る自然な反応ですが、「問題の先送り」や「依存」につながることもあます。また、否認(現実をないことにする)や代償(似たもので満たす)と混同されがちです。

この記事では、防衛機制における逃避の意味や日常的な具体例を紹介しながら、否認や代償との違いをわかりやすく整理します。さらに、ただの現実逃避で終わらせずに、昇華(不安を建設的な活動に変えること)へつなげる方法も解説します。

「逃避」を正しく理解すれば、自分の行動を責めるのではなく、前向きな成長につなげるヒントをご紹介します。ぜひ最後まで読んでくださいね。

防衛機制における「逃避」とは?基本的な意味と特徴

防衛機制とは?心を守る無意識の仕組み

私たちは日常の中で、ストレスや不安、受け入れがたい現実に直面することがあります。

そのとき心を守るために、無意識で働く心理的な仕組みが 「防衛機制」 です。

たとえば「失敗を言い訳でごまかす」「怒りを他人にぶつける」といった行動も、防衛機制の一部。本人が意識していなくても、自分を守るために心が勝手に反応しているのです。

逃避の定義|現実から目をそらす心理的な反応

その防衛機制のひとつが 「逃避」 です。

逃避とは、直面したくない現実や不安から目をそらし、別の行動や世界に没頭すること を指します。

- 勉強が不安で机に向かえない → ゲームやスマホに夢中になる

- 嫌なことがあって落ち込む → 一日中寝てしまう

こうした行動は、心を一時的に楽にするために無意識で選ばれているのです。

防衛機制の「逃避」の具体例|日常でよく見られる行動パターン

逃避は、誰もが一度は経験したことがあるほど身近な心理的反応です。

ここでは、日常生活でよく見られる「逃避行動」の具体例を紹介します。

ゲーム・インターネット・SNSに没頭する

「勉強や仕事をしなきゃいけない」と分かっているのに、つい ゲームやSNSをだらだら続けてしまう。

これは典型的な逃避行動です。

現実に直面すると不安やストレスが強すぎるため、別の楽しいことに注意をそらすことで心を守ろうとしています。

お酒や過眠などで気分をまぎらわせる

飲酒や過眠も逃避の一種です。

たとえば「嫌なことを忘れるためにお酒を飲む」「眠ることで不安な時間を飛ばす」といった行動は、現実から距離をとる防衛反応です。

一時的に楽になれる反面、習慣化すると依存や健康への悪影響につながる可能性があります。

アニメ・漫画・映画・空想の世界に入り込む

現実の辛さから離れるために、フィクションの世界や空想にのめり込むのも逃避です。

推し活や物語の世界に没入することで、現実の問題を一時的に忘れられます。

ただし「現実に戻れなくなるほど没頭する」場合は、自己否定や孤立につながるリスクもあります。

補足:同一化による現実逃避

同一化とは、憧れの人物やキャラクターの特徴を自分に取り込んで安心しようとする防衛機制です。

これが逃避として働くと、「自分の現実を受け入れられず、推しや理想像になりきることで心を守る」 形になります。

- 例:アイドルやキャラクターに自分を重ね、劣等感や不安を忘れる

- 例:強い人物に同一化して「自分も強い」と思い込み、弱さを直視しない

一時的には安心できますが、現実とのギャップが大きいと自己否定や依存に陥る危険もあります。

旅行や外出で現実から離れる

旅行や外出も、現実を避ける手段として使われることがあります。

「嫌な職場から離れたい」と思って遠出したり、ストレスが溜まると外に出たくなったりするのは、環境そのものを変えて心を守る行動です。

気分転換として効果的ですが、根本の問題が解決しないままでは一時的な逃避にとどまってしまいます。

防衛機制の「逃避」と他の防衛機制との違い

逃避は、心を守る防衛機制のひとつですが、似た概念と混同されやすい特徴があります。

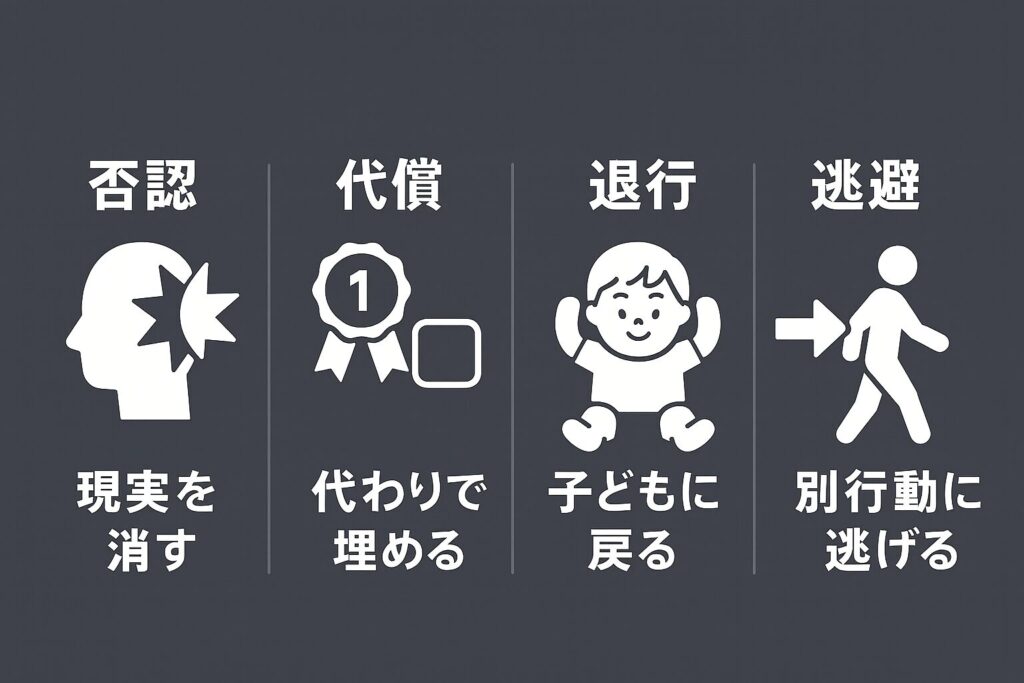

ここでは、特に間違えやすい 否認・代償・退行 との違いを整理してみましょう。

否認との違い(否認=現実を“ないことにする”、逃避=現実を“避けて別の行動に逃げる”)

- 否認:起きている事実そのものを「そんなことは起きていない」と思い込む反応。

例:病気を告知されても「そんなはずはない、誤診だ」と信じ込む。 - 逃避:事実は理解しているけど、向き合うのを避けて別の行動に逃げる。

例:試験があると分かっていながら、一日中ゲームやSNSに没頭する。

👉 否認=現実を“ないことにする”/逃避=現実を“避けて別の行動に逃げる” という違いがあります。

代償との違い|欲求を似たもので満たす代償との比較

- 代償:達成できない欲求や目標を、より近い・似ているもので代用する。

例:欲しい高級な服が買えない → 似たデザインの安い服で満足する。 - 逃避:代わりの対象ではなく、まったく別の行動にシフトして現実から目をそらす。

例:勉強のプレッシャーから逃れるために、アニメやゲームに没頭する。

👉 代償は“代わりで埋める”、逃避は“問題から離れる” という点が異なります。

退行との違い|子どもっぽい行動に戻る退行との区別

- 退行:強いストレスを感じたときに、子どものような行動に戻る反応。

例:大人なのに泣き叫ぶ、わがままを言う。 - 逃避:行動は必ずしも子どもっぽいわけではなく、現実から意識を逸らすこと全般を指す。

例:嫌なことを忘れるために、旅行に行ったり眠ったりする。

👉 退行は“幼い行動に戻る”/逃避は“現実から意識を逸らす” という違いで整理できます。

逃避は悪いこと?メリットとデメリットを整理

「逃避」という言葉は、どうしてもネガティブな響きを持っています。

しかし心理学的に見ると、逃避には心を守るメリットと問題を悪化させるデメリットの両面があります。

一時的に安心できるというメリット

- 強いストレスや不安に直面したとき、逃避は心の負担を軽くするクッションの役割を果たします。

- 旅行や趣味に没頭することで「気持ちをリセット」できるのは典型的な例です。

- 短期的には心身を守る大切な仕組みとも言えます。

👉 適度な逃避は「休息」や「気分転換」として働きます。

問題解決を先送りにするリスク

- 現実から目をそらし続けると、根本的な課題が解決しないまま残ってしまうのが逃避の弱点です。

- たとえば試験勉強から逃げてゲームに没頭すると、一時的には楽ですが、結局「試験に受からない」という大きな問題に直面します。

- つまり、逃避は短期的には安心をくれる一方で、長期的には問題を悪化させる可能性があるのです。

依存・習慣化の危険性

- ゲーム・SNS・飲酒・睡眠など、逃避の手段が習慣化や依存に発展することもあります。

- 「現実と向き合うのが怖いから逃げる」が繰り返されると、日常生活に支障が出てしまいます。

- 特に飲酒や過眠は、心だけでなく身体の健康リスクにもつながります。

👉 逃避が「癖」になってしまうと、問題からの回復がますます難しくなる点に注意が必要です。

防衛機制の「逃避」から昇華へ|現実逃避を成長につなげる方法

逃避は一時的に心を守る大切な働きですが、そのままでは問題を先送りしてしまう危険があります。

しかし、「逃避」を上手に活かして「昇華」に変えることで、現実逃避が成長のきっかけになることもあります。

昇華とは?欲求を建設的な形に変える防衛機制

昇華(しょうか) とは、防衛機制の中でも「成熟した防衛」とされるものです。

抑えきれない欲求や衝動を、社会的に望ましい形へと変換することを指します。

- 攻撃的な気持ち → スポーツに打ち込む

- 不安や緊張 → 創作活動にエネルギーを注ぐ

逃避が「現実から離れる」反応だとすれば、昇華は「不安やエネルギーを前進に変える」反応です。

逃避をうまく切り替える工夫(運動・創作・学習など)

逃避から昇華に移るためには、次のような工夫が効果的です。

- 運動で発散:ストレスや不安を体を動かすことで解消し、健康的に気持ちを切り替える。

- 創作活動に没頭:空想や妄想を「小説」「絵」「音楽」などの形にアウトプットする。

- 学習に活かす:現実逃避的なネットサーフィンを、リサーチや情報収集につなげる。

👉 ポイントは「逃げた行動そのものを否定せず、建設的に転換する工夫を加える」ことです。

「逃げた自分」を責めずに活かすためのヒント

多くの人は「また逃げてしまった」と自己嫌悪に陥りがちです。

しかし大切なのは、逃避を悪いことだと責めずに、どう次につなげるか。

- 「逃げて休めたから、また少し動ける」

- 「逃げた先で得たものを、自分の成長に使ってみよう」

このように視点を切り替えることで、逃避は単なる現実逃避ではなく、次の行動のための充電期間になります。

💡 まとめると、逃避を「昇華」につなげることができれば、現実逃避は自己成長のきっかけに変わります。

まとめ|防衛機制の「逃避」を理解して自分の行動を見直そう

日常の行動を見つめる自己理解のきっかけに

逃避は誰にでも起こる自然な防衛機制です。

ゲーム・SNS・お酒・睡眠・旅行など、形はさまざまですが、「現実から少し距離をとりたい」という心のサインでもあります。

「これは自分の弱さだ」と責めるのではなく、

- 今どんなストレスから逃げているのか?

- その行動で心は少し楽になったのか?

といった問いかけを通して、自己理解のきっかけにしていくことが大切です。

逃避から昇華へつなげる視点を持つ

逃避を悪いものとして切り捨てるのではなく、昇華につなげる工夫を取り入れることで、現実逃避は「成長のプロセス」に変わります。

- 不安から逃げていた時間を、創作や運動に切り替える

- 空想や妄想をアウトプットに活かす

- 「逃げてもいい、ただそのあと活かそう」と考える

👉 このように、逃避を自己否定ではなく「自分を守る力」として理解すれば、より前向きに行動できるようになります。