「つい言い訳してしまう」「本当は悔しいのに『仕方ない』と自分に言い聞かせる」──こんな経験、ありませんか?

実はそれ、心理学でいう防衛機制のひとつ「合理化」かもしれません。合理化とは、失敗や不都合をもっともらしい理由で正当化して心を守る仕組みのこと。自尊心を保ち、不安をやわらげる反面、成長を妨げることもあります。

この記事では、

- 合理化の基本的な意味

- フロイトや認知的不協和理論など有名な心理学モデル

- 日常生活でよくある具体例

- メリットとデメリット

- 合理化に気づき活用する方法

を初心者にもわかりやすく解説します。

「言い訳しがちな自分」を理解できれば、人間関係も自己成長も前に進むはずです。ぜひ最後まで読んでくださいね。

防衛機制の合理化とは?基本の意味を初心者向けに解説

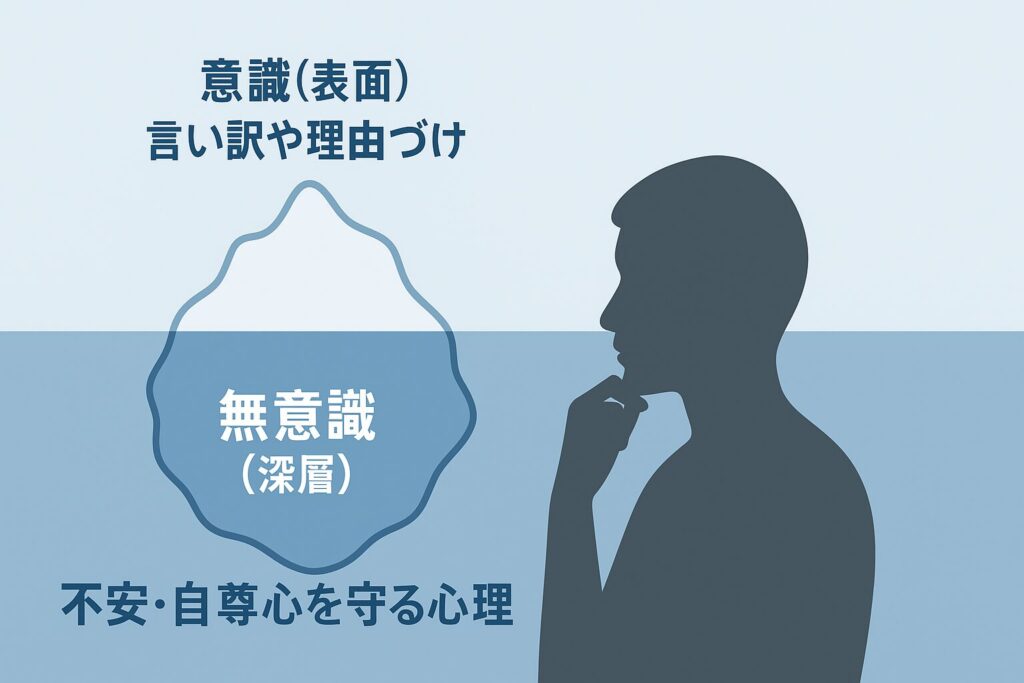

防衛機制とは何か?心を守る心理的な仕組み

私たちは日常生活で、失敗・不安・挫折といった「心が傷つく場面」に直面します。

そのとき無意識のうちに働くのが防衛機制(ぼうえいきせい)です。

防衛機制とは、

👉 現実を少しゆがめたり、都合よく解釈したりして、自分の心を守る仕組み のこと。

たとえば「テストで悪い点を取ったとき、『そもそも勉強する時間がなかった』と思い込む」ような行動も、防衛機制の一つです。

これは「現実逃避」や「気分の立て直し」とも言えますね。

合理化の定義:もっともらしい理由で失敗を正当化する働き

防衛機制にはいくつもの種類がありますが、その中の一つが合理化です。

合理化とは、失敗や不都合な出来事を“もっともらしい理由”で正当化することです。

つまり「言い訳」をうまく理屈づけて、自分を納得させる心のはたらきです。

- 試合に負けたとき → 「でも相手が反則ぎりぎりのプレーをしていた」

- ダイエットに失敗したとき → 「今日は特別な日だから仕方ない」

このように、自分を責めすぎないようにするために、理由を後付けして安心感を得るのが合理化です。

合理化が起こる心理的な背景(自尊心・不安からの防衛)

人が合理化をするのは、主に次のような心理を守るためです。

- 自尊心を守るため

→ 「自分はダメな人間だ」という思いを避けるために、外部要因のせいにする。 - 不安やストレスを和らげるため

→ 「本当は不安だけど、こう考えれば安心できる」と自分を落ち着ける。 - 心の一貫性を保つため

→ 信念や行動が矛盾していると人は不快になるため、それを合理化で修正する。

合理化は、短期的には心を守ってくれる大切な仕組みです。

ただし、繰り返し使いすぎると「成長のチャンスを逃す」ことにもつながります。

合理化の有名な理論や心理学モデル

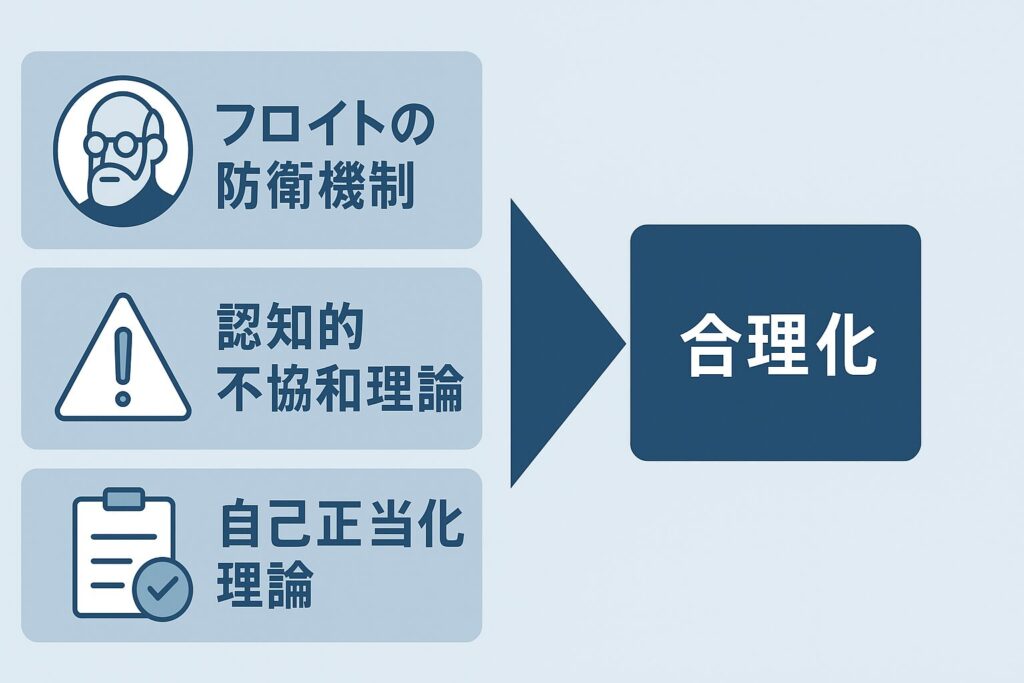

フロイトの防衛機制理論における合理化の位置づけ

ジークムント・フロイトと、その娘であるアンナ・フロイトは、防衛機制を心理学の中で体系化しました。

合理化はその中でも代表的な一つで、「自我(エゴ)が心を守るための無意識の工夫」として位置づけられています。

つまり合理化は、ただの「言い訳」ではなく、人間が生き延びるために備えた自然な仕組みなのです。

認知的不協和理論(フェスティンガー)と合理化の関係

1957年に心理学者レオン・フェスティンガーが提唱した認知的不協和理論は、合理化を理解するうえで欠かせません。

人は「自分の考え・行動・感情」に矛盾があると、不快な緊張感(不協和)を覚えます。

その不快感を和らげるために、後からもっともらしい理由をつけて正当化するのです。

例:

- 高い商品を衝動買いした → 「これは自己投資だから」

- 好きな映画がつまらなかった → 「でも俳優の演技は素晴らしかった」

このように合理化は、不協和を解消する自然な反応といえます。

自己正当化(セルフ・ジャスティフィケーション)理論とのつながり

心理学者エリオット・アロンソンらは、人間の心理を「理性的というより“合理化する動物”である』」と表現しました。

著書『ミステイクは私ではない(Mistakes Were Made, But Not by Me)』では、人は「自分は正しい」という自己イメージを守るために合理化する、と解説しています。

この理論によれば合理化は、失敗を認めるより“自分は間違っていない”と信じるほうが心が楽だから起こるのです。

合理化の具体例|日常生活や人間関係でよくあるパターン

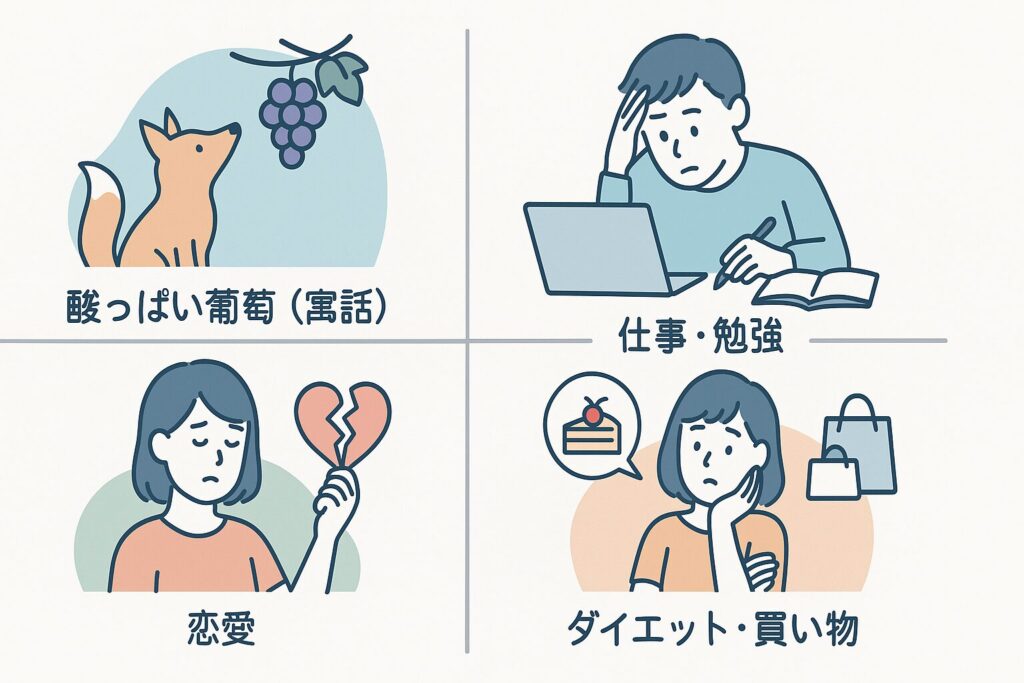

「酸っぱい葡萄」の寓話に見る合理化

合理化を説明するときによく使われるのが、イソップ寓話「酸っぱい葡萄」です。

キツネが木の上の葡萄を取ろうとしますが、どうしても届きません。

そこでキツネは「どうせあの葡萄は酸っぱくて美味しくないに違いない」と言い聞かせ、あきらめます。

これはまさに合理化の典型例。

👉 「欲しかったのに手に入らなかった」という現実を、自分に都合よく書き換えて心を守っているのです。

仕事や勉強の失敗を正当化する合理化の例

- テストで悪い点を取ったとき → 「問題の出し方が悪かったから」

- 仕事でミスしたとき → 「上司の指示が曖昧だったせいだ」

もちろん、実際に出題ミスや上司の指示不足が原因の場合もあります。

ただ、自分の準備不足や確認不足といった要因を一切振り返らず、外部のせいだけにしてしまうと、それは合理化に近い考え方になります。

短期的には心を守ってくれますが、繰り返すと改善の機会を逃してしまうリスクがあるのです。仕事や勉強の失敗を正当化する合理化の例

恋愛や人間関係で起こる合理化の例

- 告白して断られた → 「あの人はきっと他に好きな人がいる」

- 友人と距離ができた → 「あの人は最近忙しいから」

こちらも、実際に相手の事情が原因である場合もあります。 ただ、「自分に魅力が足りなかったのかも」という不安を感じないために、根拠がはっきりしないまま相手の事情に理由を求めてしまうと、それは合理化に近い考え方になります。

買い物・ダイエットなど日常での合理化パターン

- 高額な商品を買った後 → 「これは自己投資だから」

- ダイエット中にケーキを食べた → 「今日は特別な日だから大丈夫」

- 運動をサボった → 「明日まとめてやればいい」

誰でも思い当たるシーンですよね。

合理化は日常のあらゆる場面に出てきます。心のバランスを保つ働きとも言えますが、使いすぎると現実逃避につながることもあります。

合理化のメリットとデメリット

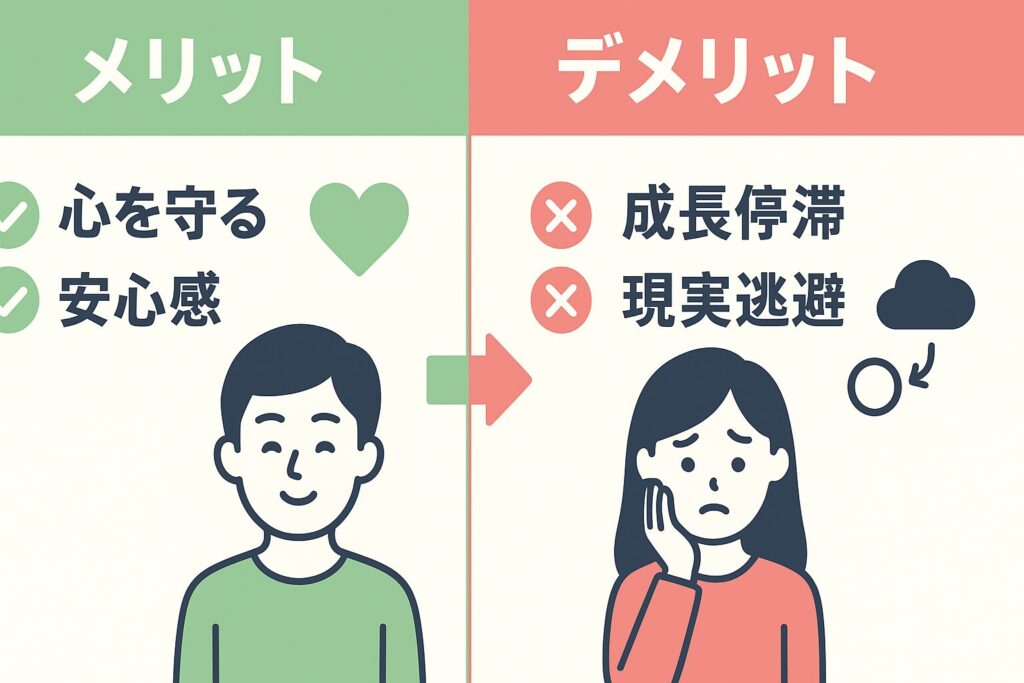

合理化が心を守るポジティブな側面

合理化にはネガティブなイメージがつきまといますが、実は心を守る大切な働きでもあります。

- 自尊心を保てる

→ 失敗しても「自分は無能だ」と思い込まずにすむ。 - ストレスを和らげる

→ 「仕方がなかった」と思えることで、不安や落ち込みが軽減される。 - 立ち直りを助ける

→ 一度きりの失敗で諦めず、前に進みやすくなる。

つまり合理化は、心の応急処置のような役割を果たすのです。

合理化が問題解決や成長を妨げるネガティブな側面

一方で、合理化ばかりに頼るとデメリットもあります。

- 原因を直視できない

→ 「上司のせい」「環境のせい」と考えてしまい、自分の改善点を見つけにくい。 - 行動の変化が起こらない

→ 言い訳で片づけてしまうため、同じ失敗を繰り返しやすい。 - 人間関係に溝を作る

→ 周囲から「言い訳ばかり」と思われ、信頼を失うこともある。

合理化は一時的な安心を与えてくれる反面、成長や問題解決を遠ざけるリスクもあるのです。

短期的な安心と長期的な悪影響の違い

合理化のポイントは、短期的には役立つが、長期的には逆効果になる可能性があることです。

- 短期的効果:心を守り、気持ちを立て直す

- 長期的リスク:現実から目をそらし続け、問題を放置する

たとえば「今日は特別だから甘いものを食べてもいい」と合理化するのは、一時的には気分転換になります。

しかし、それを繰り返すとダイエットの失敗につながります。

👉 合理化は「一時的なクッション」としては有効ですが、使いすぎは要注意ということです。

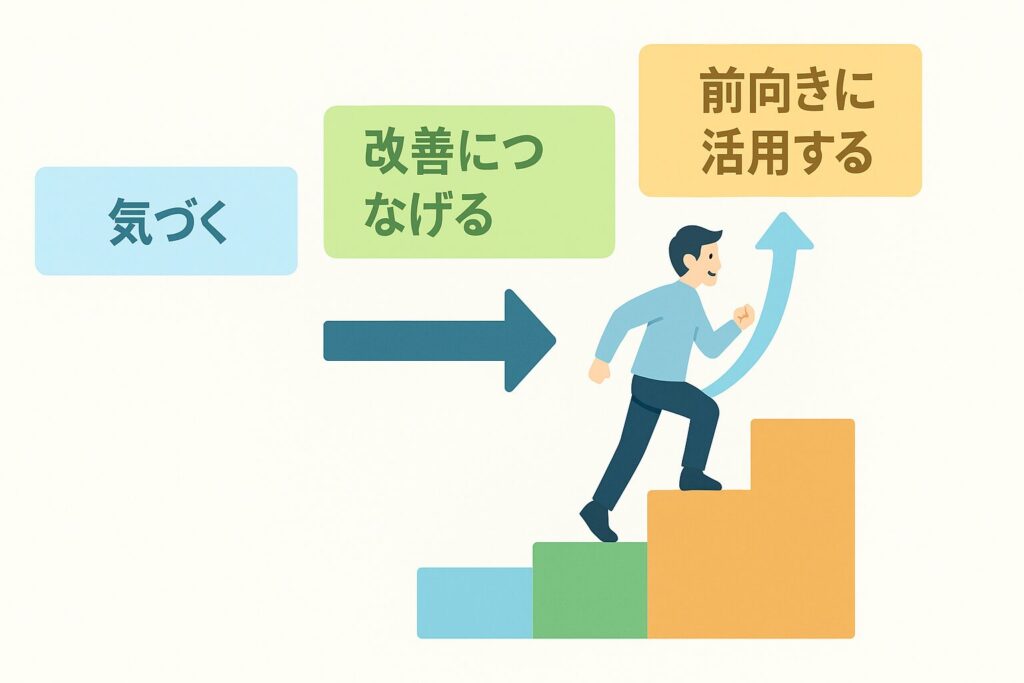

合理化に気づき、上手に活用する方法

合理化に気づくためのセルフモニタリングのコツ

合理化は無意識に起こるため、まずは「自分が合理化している」と気づくことが大切です。

そのためのセルフモニタリングのポイントは次の通りです。

- 口癖をチェックする:「仕方ない」「特別だから」「本当は必要なかった」などの言葉が増えていないか?

- 感情の動きに注目する:失敗や不安の後に、妙に安心しようとしていないか?

- 紙に書き出す:出来事と理由を並べてみると、「後付けの説明」が見えてくる。

気づくこと自体が第一歩であり、自己理解を深めるきっかけになります。

合理化を否定せず「改善のヒント」に変える方法

合理化は「必ずしも悪いものではありません」。

むしろ、一時的に心を守るために役立っています。

大切なのは、合理化を否定するのではなく、そこから改善につなげることです。

- 「今日は勉強しなかったけど、疲れていたから仕方ない」

→ 休息が必要なサインだと気づける - 「失敗は上司のせいだった」

→ 自分に改善できる部分も探してみるきっかけにする

このように、合理化をただの言い訳で終わらせず、行動改善のヒントに変えることができます。

ビジネスや人間関係で合理化を活用する実践例

合理化は「使い方次第」で前向きな効果をもたらすこともあります。

- ビジネスの場面

→ プレゼンに失敗した後、「今回は準備時間が足りなかった」と考えることで過度に落ち込まず、次回に向けて準備改善に集中できる。 - 人間関係の場面

→ 相手に冷たくされたとき、「相手は忙しかったのだろう」と考えれば、余計な怒りや不安を増やさずに済む。

このように合理化を「気持ちの切り替え」として活用すれば、ストレスを減らし、行動を前向きに進めることができます。

まとめ|合理化を理解すれば心のクセが見えてくる

合理化を知ることで自己理解が深まる

合理化とは「失敗や不都合を、もっともらしい理由で正当化する心の仕組み」です。

多くの人が無意識に使っているため、「あ、これは合理化かも」と気づくだけで自分の思考のクセが見えてきます。

合理化は一時的に心を守り、不安や落ち込みを和らげてくれる働きがあります。

ただ、無意識に合理化を続けていると、本当の気持ちや原因が見えないままになってしまいます。

すると「なんでか分からないけどモヤモヤする」「イライラがおさまらない」といった感情に振り回されやすくなるのです。

逆に「合理化だったんだ」と理解できれば、「これは心を守るための反応だな」と客観的に見られ、気持ちを落ち着けやすくなるのです。

合理化を乗り越えると人間関係や成長につながる

合理化を完全になくすことはできませんし、無理に否定する必要もありません。

ただし「合理化で終わらせず、次につなげる意識」を持つと、行動や人間関係に変化が生まれます。

- 人間関係では、相手を責める合理化を減らし、「自分にできる改善は何か」と考えられるようになる。

- 自己成長では、失敗を言い訳せず、改善策に落とし込むことで前進できる。

つまり合理化を理解することは、自分の心のクセを知り、より良い生き方へ進むためのヒントになるのです。