こんな疑問を持ったことはありませんか?

「防衛機制と早期不適応スキーマって、似ているようで何が違うの?」

心理学を学び始めると、

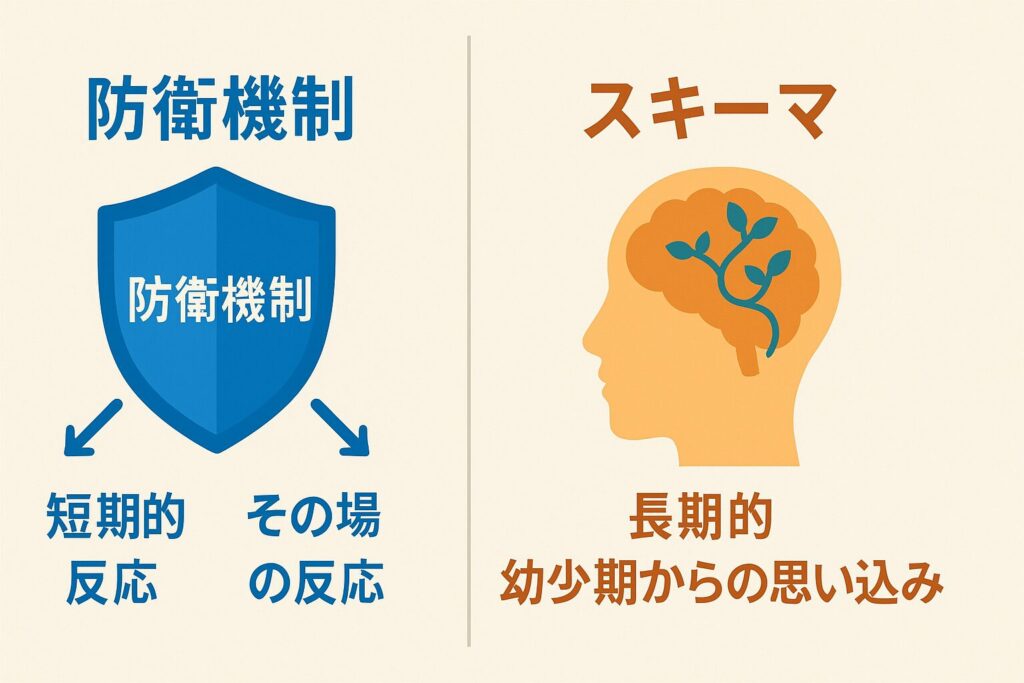

- 防衛機制は「無意識に心を守る短期的な反応」

- 早期不適応スキーマは「幼少期から繰り返される思考のクセ」

と説明されます。

どちらも「心を守る仕組み」であり、しかも「本人が無自覚のうちに働く」という共通点があるため、混同してしまいやすいのです。

この記事では、防衛機制=その場しのぎの反応、スキーマ=長期的に続く思考パターンとして整理しながら、わかりやすく違いを解説していきます。理解が深まることで、自分の感情や行動を客観的にとらえやすくなり、人間関係や自己理解にも役立ちますよ。

ぜひ最後まで読んでみてくださいね。

防衛機制とは?|無意識に働く心の防御反応

防衛機制の基本的な定義と心理学的な背景

防衛機制(ぼうえいきせい)とは、私たちがストレスや不安を感じたときに、無意識に心を守るために働く反応のことです。

たとえば、「本当は自分の失敗が原因なのに、相手のせいにしたくなる」などの行動や思考がこれにあたります。

この概念は精神分析の創始者であるジークムント・フロイトが提唱したもので、人間の心には「不快な感情から自分を守ろうとする働き」があると考えられています。言い換えると、防衛機制は心の安全装置のような役割を果たしているのです。

フロイトが提唱した防衛機制の種類(代表例)

フロイトやその後の心理学者たちは、防衛機制にはさまざまな種類があると整理しています。ここでは代表的なものをいくつか紹介します。

- 否認:現実を受け入れられず「そんなことは起きていない」と思い込む

- 投影:自分の中の不安や欲望を「相手がそう思っているに違いない」と他人に映し出す

- 合理化:自分の行動や失敗に、もっともらしい理由をつけて正当化する

- 退行:大人でもストレスがかかると子どものような行動を取ってしまう(泣く、甘えるなど)

日常生活における防衛機制の具体例

防衛機制は特別な人だけが使うものではなく、誰もが日常的に使っている心のクセです。いくつか日常でよくあるシーンを挙げてみましょう。

- 試験に落ちて「本気を出してなかったから」と自分を慰める(合理化)

- 苦手な上司に対して「自分を嫌っているに違いない」と感じる(投影)

- 恋人に振られたのに「別に好きじゃなかった」と強がる(否認)

このように、防衛機制は短期的には自分を守る役割を果たしてくれます。しかし一方で、繰り返し使いすぎると「現実と向き合えなくなる」「人間関係がこじれる」などの問題につながることもあります。

早期不適応スキーマとは?|幼少期に形成される思考のクセ

スキーマ療法で使われる「早期不適応スキーマ」の定義

早期不適応スキーマとは、幼少期の体験をきっかけに形成され、その後の人生全般にわたって影響を与える思考や感情のクセのことを指します。

この考え方は、心理学者ジェフリー・ヤングが提唱したスキーマ療法で重要な概念です。

たとえば、子どものころに「親から十分に愛情を受けられなかった」経験があると、「自分は愛されない人間だ」という思い込み(スキーマ)が形づくられます。そして大人になっても、このスキーマが人間関係に影響し、「相手はどうせ自分を裏切る」と考えてしまうのです。

18種類のスキーマと5つの領域の概要

ヤングは、このスキーマを18種類に分類し、それらを大きく5つの領域にまとめました。ここでは概要だけ紹介します。

- 切断・拒絶領域

例:見捨てられスキーマ、孤立スキーマ - 自立性・パフォーマンスの障害領域

例:依存スキーマ、無能スキーマ - 他者志向性領域

例:服従スキーマ、承認欲求スキーマ - 過度な警戒・抑制領域

例:過度な批判スキーマ、抑圧スキーマ - 限界の障害領域

例:特権意識スキーマ、自己抑制不足スキーマ

👉 ポイントは、これらのスキーマが長期的に思考や感情を歪めるパターンを作るということです。

スキーマが日常の人間関係や感情に与える影響

早期不適応スキーマは、日常生活のさまざまな場面で影響を及ぼします。

- 人間関係:「どうせ嫌われる」という思い込みから距離を取ってしまう

- 仕事:「自分は無能だ」というスキーマが挑戦を妨げる

- 感情面:「愛されないに違いない」という思考が不安や怒りを生む

このように、スキーマは防衛機制のような一時的な反応ではなく、人生を通して繰り返し現れる深い思考のクセです。

防衛機制と早期不適応スキーマの違いを比較

短期的な心の反応 vs 長期的な思考パターン

防衛機制は、その場で感じたストレスや不安に対して、瞬間的・短期的に働く反応です。

一方で、早期不適応スキーマは、幼少期の体験をもとに形成された長期的な思考や感情のクセです。

例えるなら、

- 防衛機制は「火事のときに思わず煙から逃げる本能的な反応」

- 早期不適応スキーマは「ずっと『自分は無力だ』と思い込んでいる心の眼鏡」

このように、時間軸が大きく異なります。

形成時期の違い(その場の状況反応/幼少期の経験)

- 防衛機制:その場の不安やストレスを和らげるために、無意識に働く。形成は一時的。

- スキーマ:幼少期の親子関係や体験を通じて形づくられ、人格や人生観に深く根づく。

👉 つまり、防衛機制は「瞬発的な心の防御」であり、スキーマは「長期的に繰り返される思考パターン」といえます。

改善・克服のアプローチの違い(気づき/スキーマ療法)

- 防衛機制:まずは「今、自分は防衛している」と気づくことが第一歩。気づければ行動の選択肢を広げやすい。

- スキーマ:スキーマ療法や認知行動療法(CBT)を通じて、根本的に見直すアプローチが必要。時間をかけて「新しい考え方」を身につけていく。

防衛機制やスキーマは無意識でも「後から気づく」ことができる

防衛機制や早期不適応スキーマは、いずれも無意識に働く仕組みなので、その瞬間に「今そうしている」と完全に自覚するのは難しいものです。

しかし後から冷静に振り返れば、「あの場面で強がったのは防衛機制だったかも」「あのときの過度な不安はスキーマが反応していたのかも」と気づけるようになります。

このように振り返りを重ねることで、自分の防衛パターンや思考のクセを少しずつ理解でき、行動の選択肢を広げる第一歩につながります。

違いを一目で理解できる比較表

| 観点 | 防衛機制 | 早期不適応スキーマ |

|---|---|---|

| 働き方 | 無意識の短期的な心の防御 | 幼少期から続く長期的な思考パターン |

| 発生時期 | ストレスや不安が生じた瞬間 | 幼少期の体験をもとに形成 |

| 具体例 | 否認・投影・合理化 | 見捨てられスキーマ・無能スキーマ |

| 改善法 | 「気づき」でコントロール可能 | スキーマ療法などで時間をかけて修正 |

👉 まとめると、防衛機制は「短期的な無意識反応」、早期不適応スキーマは「長期的な思考のクセ」。両者は似ているようで、役割も改善方法も大きく異なります。

違いを理解すると何が変わるのか?

自分の感情や行動を客観視しやすくなる

「これは防衛機制だから一時的な反応だな」「これはスキーマに基づいた長期的な思い込みかも」と区別できるようになると、感情に流されずに冷静に自分を見つめる力が高まります。

たとえば、怒りや不安を感じたときに「自分は投影しているだけかもしれない」と気づければ、余計な衝突を避けられます。

人間関係のストレスを減らせるヒントになる

- 防衛機制を理解すると:「相手が強がっているのは防衛反応かもしれない」と考えられる

- スキーマを理解すると:「自分の『見捨てられる』スキーマが反応しているのかも」と気づける

こうした理解は、相手の行動に過剰反応しない・自分を責めすぎないことにつながり、人間関係のストレスを軽減する助けになります。

まとめ|防衛機制=短期的反応、スキーマ=長期的パターン

記事全体の要点を整理

ここまで解説してきた内容を振り返ると、次のように整理できます。

- 防衛機制:

無意識に働く「短期的な心の防御反応」。その場のストレスをやわらげる役割を持つ。 - 早期不適応スキーマ:

幼少期の体験から形成される「長期的な思考パターン」。大人になっても繰り返し影響を与える。

👉 短期と長期、反応とパターン、この2つを区別するだけでも心理学の理解は大きく整理されます。