「どうしてあの人は自分を嫌っている気がするんだろう?」

そんなモヤモヤを感じたことはありませんか?

- 相手の何気ない態度を「批判されている」と思ってしまう

- 上司や家族に「信頼されていない」と感じて落ち込む

- 恋人の返信が遅いだけで「嫌われたのかも」と不安になる

実はこれ、防衛機制のひとつである「投影」が関係しているかもしれません。投影とは、自分の中にある認めたくない感情を、相手が持っているように感じてしまう心の仕組みです。

この記事では、投影の基本的な意味から、心理学的背景(フロイト・ユング・クラインなど)、恋愛や職場でよくある具体例、さらには投影に気づくコツまでやさしく解説します。読めば、自分や他人の心の動きがスッキリ理解でき、人間関係のストレスも軽くなるはずです。

ぜひ最後まで読んでみてくださいね。

防衛機制の投影とは?初心者向けの基本的な意味

投影の定義|「自分の気持ちを他人に映す心の仕組み」

投影(projection)とは、自分の心の中にある感情や欲望を、相手が持っているように感じてしまう心の働きです。

たとえば、あなたが心の中で「イライラしている」のに、それを認めたくないとき、相手の表情を見て「きっと相手が怒っているんだ」と思い込んでしまうことがあります。

これは、心のスクリーンに自分の気持ちを映し出して、他人に貼り付けてしまうようなイメージです。

なぜ人は投影を使うのか?心を守る役割

人は誰でも、自分の中に「受け入れにくい気持ち」や「認めたくない欲望」を持っています。

投影は、それを一時的に外に押し出して「自分の中にはそんなものはない」と思わせてくれる働きがあります。

- メリット:

- 不安や罪悪感から心を守る

- 一時的に気持ちを落ち着けることができる

- デメリット:

- 誤解や対人トラブルの原因になりやすい

- 本当の自分の気持ちに気づきにくくなる

つまり、投影は「心の防御シールド」のようなものですが、使いすぎると人間関係のすれ違いを生んでしまいます。

投影と似ている防衛機制(否認・抑圧・合理化)との違い

防衛機制にはさまざまな種類があり、投影と混同しやすいものもあります。

- 否認(denial):現実そのものを「そんなことは起きていない」と思い込む。

- 例:病気の診断を受けても「誤診だ」と信じ込む。

- 抑圧(repression):不安な記憶や感情を、無意識の奥底に押し込んでしまう。

- 例:嫌な体験を忘れてしまったように感じる。

- 合理化(rationalization):自分にとって都合の悪い出来事に、もっともらしい理由をつけて正当化する。

- 例:試験に落ちたとき「本気で勉強してなかったし、別に受けなくてもよかった」と思う。

- 投影(projection):自分の中の感情を他人が持っているように見なす。

- 例:自分が嫉妬しているのに「相手が自分に嫉妬している」と感じる。

👉 違いをまとめると:

- 否認=現実を拒否する

- 抑圧=内面に押し込む

- 合理化=理由をつける

- 投影=他人に映す

このように比較すると、「投影」の特徴が分かりやすくなります。

防衛機制の投影の具体例|日常生活でよくあるパターン

日常生活での投影|「相手に警戒されている」と感じる心理

日常の人間関係では、初対面やあまり親しくない人と接するときに警戒心が働くことがあります。

たとえば、自分が「この人はちょっと怪しいかも」と心の中で身構えていると、相手の視線や態度を「自分を警戒しているんだ」と受け取ってしまうことがあります。

実際には相手はただ緊張しているだけかもしれないのに、「相手の気持ち=自分の警戒心」として映してしまっているのです。

これは、自分の内側の不安や警戒心を、相手の感情として解釈してしまう典型的な投影のパターンです。

恋愛関係での投影|「嫌われている」と思い込む心理

恋愛関係では、相手のちょっとした反応に敏感になりやすいものです。

たとえば、自分が不安で「嫌われるかもしれない」と思っているとき、相手のLINEの返信が少し遅れただけで「やっぱり相手は私を嫌っているんだ」と思い込んでしまうことがあります。

実際には相手がどう思っているかは分からないのに、「相手の気持ち=自分の不安」として映しているわけです。

職場での投影|責任転嫁や上司への不信感

仕事の場でも投影はよく起こります。

例えば、自分がミスをして落ち込んでいるときに、「上司が自分を信用していない」と感じるケースがあります。

これは、自分の中にある「自信のなさ」や「不安」を、上司の気持ちに投影している状態です。

また、失敗の原因を他人に押し付けてしまう「責任転嫁」も、投影の一種と考えられます。

家族関係での投影|親子間での誤解や期待

親子関係でも投影は頻繁に見られます。

親が自分の叶えられなかった夢を子どもに押し付け、「あなたならできるはず」と過剰に期待するのも一種の投影です。

また、子どもが自分の不満を認められず「親が自分を嫌っているに違いない」と感じてしまうこともあります。

家族の中での誤解や葛藤の多くは、投影が影響していると言えるでしょう。

社会全体での投影|スケープゴートや偏見の心理

投影は個人のレベルだけでなく、社会全体でも起こります。

経済的な不安や不満を「特定の集団」に押し付ける、いわゆるスケープゴート(身代わり)の心理です。

歴史的には、魔女狩りや特定の民族への差別も「投影」の一種とされます。

自分たちの中にある不安や弱さを、他者に映して攻撃することで安心しようとするのです。

投影と同一化の違い

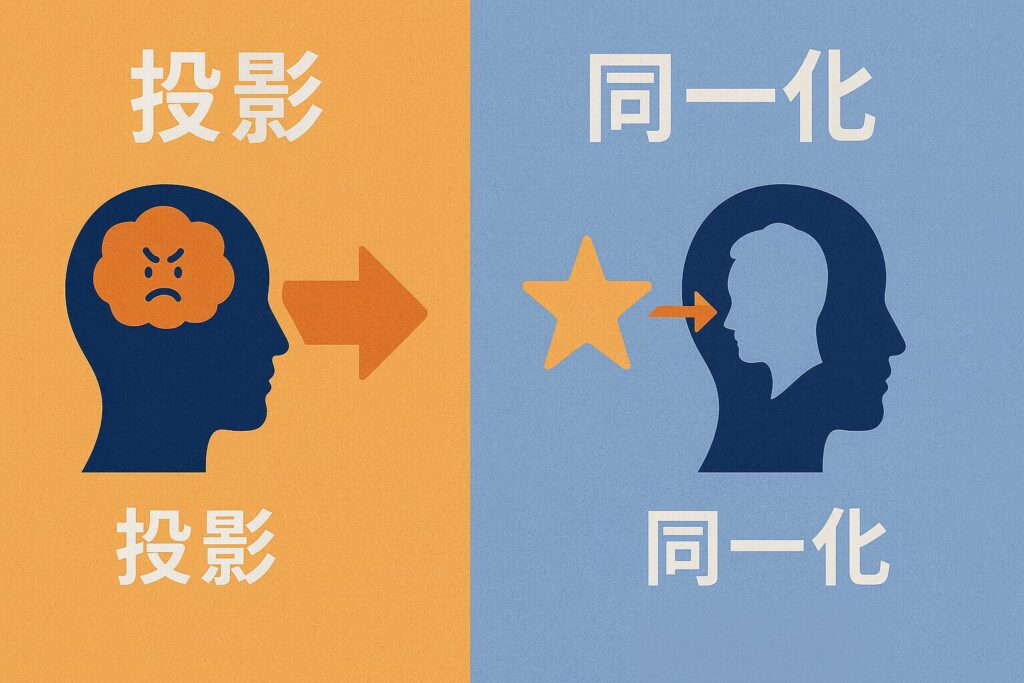

心の動きの方向性|投影=内から外/同一化=外から内

投影と同一化は、どちらも「自分と他人を結びつける心の働き」ですが、方向性が正反対です。

- 投影は、自分の中の気持ちを他人に映す(内 → 外)。

- 同一化は、他人の特徴を自分に取り込む(外 → 内)。

👉 イメージとしては、投影は「スクリーンに映す」、同一化は「コピーして取り込む」と考えると分かりやすいです。

投影はネガティブ感情が多く、同一化は成長にもつながる

- 投影は、不安・怒り・嫉妬など「認めたくないネガティブな気持ち」が中心。

→ 人間関係の誤解や衝突を生みやすい。 - 同一化は、憧れや尊敬といった「前向きな気持ち」から生まれることがある。

→ 努力や学びにつながる。

ただし、同一化も度が過ぎると依存や現実逃避に近づく点には注意が必要です。

具体例で比較する(嫉妬の投影/尊敬の同一化)

- 投影の例

→ 自分が嫉妬しているのに「相手が自分を嫉妬しているに違いない」と思う。 - 同一化の例

→ 尊敬する先輩の働き方を真似して「自分もできるようになりたい」と努力する。

同じ「他人との関わり」でも、方向性と結果がまったく違うのが分かります。

違いを理解すると人間関係での誤解が減る

- 投影と同一化の違いを知っていると、相手の反応に振り回されにくくなります。

- 「これは自分の気持ちを投影してるだけかも」と気づけば、誤解や不安を減らせます。

- 「これは憧れによる同一化だ」と整理できれば、前向きに成長へつなげやすくなります。

👉 つまり、投影と同一化の違いを理解することは、人間関係をスムーズにする実用的な知識になるのです。

防衛機制の投影に気づくためのヒントと対処法

相手の気持ちを決めつけていないか立ち止まる

「投影に気づく一番のサインは、『相手が自分を嫌っている』『相手は怒っている』といったふうに、相手の気持ちを勝手に決めつけてしまう瞬間です。これは本当は自分の不安や感情が相手に映し出されている可能性があります。」

そのとき、ほんの少し立ち止まって「これは自分の気持ちを相手に映していないか?」と振り返ることで、投影のパターンに気づけます。

感情の強さが大きいほど投影である可能性は高いので、「感情が爆発しそうなとき」ほど立ち止まる習慣が役立ちます。

自分の感情を言葉にして整理する

投影を防ぐためには、自分の気持ちをそのまま言葉にする練習が効果的です。

- 「私は今、寂しいと感じている」

- 「私は怒っている」

- 「私は不安になっている」

このように「私は〜」と主語を自分に置き換えるだけで、相手に押し付けずに感情を整理できます。

心理学ではこれを「セルフモニタリング」と呼び、感情に振り回されにくくなる方法のひとつです。

カウンセリングや心理療法での気づき方

投影は無意識の働きなので、自分一人ではなかなか気づけないこともあります。

その場合、カウンセリングや心理療法を利用すると、専門家の視点から「これは投影かもしれませんね」と指摘してもらえます。

特に認知行動療法(CBT)や精神分析的アプローチでは、投影を扱う場面が多く、自分の心の癖に気づくきっかけになります。

投影を活かして自己理解を深める方法

投影は悪いものではなく、自分の心の奥にある本音を教えてくれるサインでもあります。

- 「相手が自分を批判している」と感じたら → 実は「自分が自分を批判している」のかもしれない。

- 「相手が嫉妬している」と感じたら → 実は「自分が相手を羨んでいる」可能性がある。

このように投影を手がかりにすると、自分の価値観や弱点、欲望に気づきやすくなります。

つまり、投影は単なる「誤解」ではなく、自己理解を深める道具として活用できるのです。

✅ 投影に気づくコツは、

- 感情が強いときに立ち止まる

- 自分の気持ちを言葉にする

- 必要なら専門家の助けを借りる

- 投影を「自己理解のヒント」として活かす

この4ステップです。

まとめ|防衛機制の投影を理解すると人間関係が楽になる

心理学を知ることで感情に振り回されにくくなる

投影という防衛機制を理解すると、「自分の感情を相手に押し付けていないか?」と冷静に振り返ることができます。

その結果、相手の言動を誤解して不安になったり、不要なトラブルに巻き込まれたりするリスクを減らせます。

心理学を学ぶことは、知識以上に感情に振り回されずに暮らせる実用的なスキルなのです。

自分の「影」を受け入れることが成長につながる

ユングがいう「シャドウ(影)」とは、私たちが認めたくない自分の側面です。

投影は、この影を他人に映してしまう現象ですが、逆に言えば「投影に気づけば、自分の影を見つけられる」チャンスでもあります。

自分の中の弱さや嫉妬心を否定せず「これも自分の一部」と受け入れることは、自己成長や人間関係の改善につながります。

初心者が投影を学ぶメリットと次の学びへの広がり

投影を理解することは、初心者にとって心理学を学ぶ「入口」として最適です。

- 日常生活で「相手の気持を決めつけていないか」立ち止まれる

- 人間関係のストレスを減らせる

- 自分の本当の感情に気づける

さらに、投影の理解から「同一化」「現実逃避」「認知の歪み」といった他の心理学的テーマに関心を広げることができます。