「人はなぜ、合理的ではない行動ばかりしてしまうんだろう?」

こんな疑問を抱いたことはありませんか。

- やる気が出ない理由がわからない

- なぜか同じ失敗を繰り返してしまう

- SNSや口コミに流されやすい

- つい衝動買いをして後悔する

実はこれらは、すべて行動科学(人の行動を科学的に解明する学問)で説明できます。

本記事では、行動心理学・行動経済学・意思決定バイアス・消費者心理学・社会心理学・脳科学まで、

“人間がどう動くか”を理解するための知識をわかりやすく整理しました。

読むことで、

- 自分や他人の行動の「理由」がわかる

- 行動を変えるコツ(環境設計・習慣化)がつかめる

- マーケティングや日常生活に応用できる

といったメリットがあります。

記事の流れも「基礎 → 心理 → 経済 → 消費者心理 → 脳科学 → 行動設計」と体系的。

行動科学の全体像をひと目でつかめる内容になっています。

「人の行動の仕組みを知りたい」と思ったら、ぜひ最後まで読んでみてくださいね。

行動科学とは?人間の行動を科学的に解明する学問

人間の行動は、一見すると「気分」「性格」「やる気」で決まっているように見えます。

しかし実際には、環境・感情・認知・社会的影響・脳の働きといった、多数の要因が複雑に絡み合って生まれています。

行動科学(Behavioral Science)は、この「人がなぜその行動を選ぶのか?」を、

科学的な方法で理解し、予測し、必要に応じて望ましい方向へ導くための学問領域です。

以下では、行動科学の定義、注目される背景、他分野との違い、そして活用分野をわかりやすく解説します。

【行動科学の定義と目的】人の行動を「観察・分析・予測」する

行動科学は、次の3つのステップを中心に構築されています。

- 観察する

人が実際にどんな行動をしているか、どんな選択パターンを示すのかを見る。 - 分析する

その行動が「なぜ起きたのか?」を、心理・経済・社会・脳などの視点から解明。 - 予測する

同じ条件なら次はどう行動するか、行動を変えるには何が必要かを予想する。

つまり行動科学は、

「人間の行動を説明し、未来の行動を予測するための学問」

といえます。

例えるなら、

人の行動を“勘”ではなく“科学”で理解するための地図

と考えるとわかりやすいでしょう。

【行動科学が注目される理由】非合理な行動を理解したいニーズが増えた

現代は、情報も選択肢も多すぎる社会です。

そのため、人はしばしば以下のような“非合理な行動”をしてしまいます。

- やったほうがいいと分かっているのに行動できない

- 損する選択を避けたい気持ちが優先される

- 感情的な判断が仕事や購買に影響する

- 他人の意見に流される

- SNSで意図せず行動が誘導される

これらは個人の性格だけでは説明できません。

そこで、

心理学・経済学・脳科学などを横断して“非合理な人間行動”を解明しよう

という流れから、行動科学への注目が急速に高まっています。

【心理学・経済学・社会学との違い】行動科学は“統合モデル”

行動科学は複数領域の良いところを組み合わせた「ハイブリッド学問」です。

| 学問分野 | どこを見る? | 役割 |

|---|---|---|

| 心理学 | 個人の感情・思考・性質 | 行動の内面プロセスを理解 |

| 経済学 | 損得の判断・選択行動 | 意思決定の数理モデルを理解 |

| 社会学 | 集団・社会・文化の影響 | 社会的要因を理解 |

| 行動科学 | 上記すべてを統合する | 人間行動を総合的に説明・予測する |

心理学だけでも、経済学だけでも、人の行動は完全には説明できません。

行動科学はこれらの“橋渡し”として機能し、複雑な行動を多面的に理解できるようにします。

【行動科学の活用分野】ビジネスから医療まで幅広く応用される

行動科学は非常に応用範囲が広く、以下のような場面で使われています。

ビジネス・マーケティング

- 企業が顧客行動を理解する

- 売れる商品・広告を設計する

- ナッジ(誘導)で行動を促す

教育

- 学習習慣の形成

- モチベーションの維持

- 生徒の行動問題の改善

医療・健康

- 治療や運動の継続を支援

- 禁煙・ダイエットなど行動変容プログラム

- メンタルヘルスの改善

公共政策

- ゴミ削減、節電、交通安全

- 税金や保険の加入促進

- 行動変容のための政策設計

つまり行動科学は、

「人間の行動を理解し、より良い行動ができる環境を作る」ための強力なツール

なのです。

行動心理学とは?「なぜ人は行動できないのか」を解く鍵

行動心理学は、人が「何をするか」そして「なぜそうするのか」を科学的に理解する学問です。

「やればいいと分かっているけど行動できない」という、誰もが抱えるギャップを説明する上で非常に重要な領域です。

ここでは、基礎理論から習慣・モチベーション、行動変容の方法、実践例までわかりやすく解説します。

【行動心理学の基礎理論】条件づけ・報酬・学習の仕組み

行動心理学の中心には、「人は報酬で動く」という原則があります。

代表的なのは次の3つです。

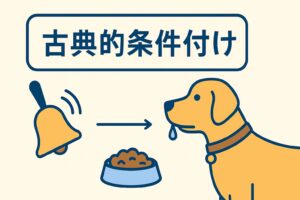

① 古典的条件づけ(パヴロフ)

- 刺激と反応を結びつける仕組み

例:犬がベルの音でよだれを垂らすようになる

→ 人間も「スマホの通知音=気になる」という反応を学習する

② オペラント条件づけ(スキナー)

- 行動→結果(報酬・罰)で次の行動が変わる

例:

良い結果 → 行動が増える

嫌な結果 → 行動が減る

これは習慣づくりでも非常に重要です。

③ 社会的学習(バンデューラ)

- 人は観察だけでも学習する

例:親・友人・SNSの影響で行動が変わる

行動心理学は、「行動は偶然ではなくパターン化している」と捉えます。

【習慣形成とモチベーションの心理学】

行動心理学では、習慣形成は次の3ステップで説明されます。

- きっかけ(cue)

- 行動(routine)

- 報酬(reward)

たとえば、

「不安 → スマホ → 気晴らし」

これも立派な習慣ループです。

またモチベーションにも2種類あります。

- 外発的動機づけ:金・ご褒美・評価

- 内発的動機づけ:好奇心・楽しさ・達成感

行動心理学では、内発的動機づけを高めるほうが行動が続くとされています。

【行動を変える心理学的アプローチ】行動変容理論・自己効力感

「行動を変えたいのに続かない」

そんな悩みを解決するのが行動変容理論です。

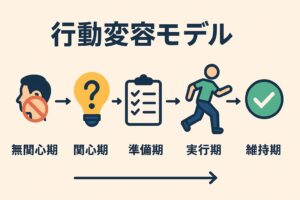

行動変容ステージモデル(禁煙研究から生まれた)

人は以下のステップを経て行動を変えていきます。

- 無関心期

- 関心期

- 準備期

- 行動期

- 維持期

最初から完璧にやろうとせず、「今どの段階か」を知ることが大切。

自己効力感(バンデューラ)

「自分ならできる」という感覚のこと。

行動できるかどうかの最強の心理要因です。

自己効力感を高める4要素:

- 小さな成功体験

- 他者の成功を見る(社会的モデル)

- 励まし・言語的説得

- 心理状態を整える

【行動心理学の実践例】行動療法・教育・習慣づくり

行動心理学は実生活で非常に役立ちます。

行動療法

うつ・不安症・強迫の治療に用いられる

→「行動を変えることで感情も変わる」という考え方

教育

褒める・強化・フィードバックなど、子どもに限らず大人の学習にも応用

習慣づくり

- 行動を細分化する

- 報酬を設定する

- きっかけを作る(トリガー)

など、行動心理学は日常改善に直結します。

行動経済学とは?人間の“非合理な選択”を科学する

行動経済学は、経済学 × 心理学から生まれた新しい学問で、

「人は合理的に判断する」という従来の経済学の前提が間違っていることを明らかにしました。

私たちは日常で、

- 損をしたくない

- つい今の快楽を優先してしまう

- 他人の選択に流される

- 表現の仕方(フレーム)で判断が変わる

など、感情やクセに大きく左右される存在です。

ここでは、行動経済学の定義、代表理論、選択を誘導する「ナッジ」、そしてマーケティングとの関係を解説します。

【行動経済学の定義と目的】経済学×心理学のハイブリッド

行動経済学は、次の目的を持つ学問です。

- 経済学では説明できなかった「人の非合理な行動」を解明する

- 実際の人間行動に近い“リアルな意思決定モデル”を作る

- 政策・健康・お金・購買などの行動を改善する仕組みを作る

従来:

人は合理的で、得になる選択をするはずだ

行動経済学:

人は非合理で、感情・状況・認知のクセに左右される

この視点の違いが革命的でした。

【プロスペクト理論と損失回避】なぜ人は損を恐れるのか

行動経済学の中心となる理論がプロスペクト理論(カーネマン&トヴェルスキー)です。

結論はシンプル:

人は利益よりも損失のほうを強く感じる(損失回避)

- 1万円得しても嬉しさはそこそこ

- 1万円失うとショックは数倍

→ 感情の重みが異なる

これによって、人は多くの非合理な行動をします。

- 痛みを避けるために行動を先延ばしする

- セールで不要なものを買ってしまう

- 損した状態を受け入れられず、投資で塩漬けを続ける

つまり、

「損をしたくない」感情が、論理を上回る

ということです。

この性質はマーケティングでも頻繁に利用されます。

【ナッジ理論と選択設計】環境で行動を変える仕組み

ナッジとは、

“そっと背中を押して望ましい行動を促す仕組み”のこと。

強制や罰ではなく、

“選択の見せ方”を変えることで行動が自然に変わります。

代表的なナッジ例

- デフォルト設定:初期値が設定されていると人はそのまま選ぶ

- 選択肢の順番:先に見たものを選びやすい

- 社会的証明:「多くの人が選んでいます」

ナッジは、健康・教育・公共政策にも広く応用されています。

例:

- 学食で野菜を取りやすい場所に配置 → 健康的な選択が増える

- 電気料金を「地域の平均」や「同じ規模の世帯」と比較して表示 → 節電行動が増える

強制しないのに行動が変わるのは、行動経済学の最大の魅力です。

【行動経済学とマーケティングの関係】価格設定・購買心理に直結

行動経済学はマーケティングと非常に相性が良い学問です。

理由は単純で、購買行動のほとんどは非合理だからです。

マーケティングで使われる行動経済学の例

- アンカリング価格:まず高い商品を見せ、次の商品を割安に感じさせる

- 希少性効果:「残り3点」

- フレーミング効果:「満足度90%」と「不満足10%」で印象が変わる

- 損失回避を利用したセール文句:「今買わないと損をする」

現代のマーケティング戦略は、行動経済学なしでは語れません。

意思決定バイアスとは?判断をゆがめる心理のクセ

意思決定バイアスとは、

「本来は合理的に考えれば違う判断をするはずなのに、無意識のクセによって判断がゆがむ現象」のことです。

人は計算機のように常に合理的に判断しているわけではなく、

感情、直感、思い込み、過去の経験、社会的圧力など、さまざまな要因が意思決定に影響を与えています。

行動経済学の中心テーマの一つであり、

マーケティング・広告・SNS・交渉・投資など、あらゆる場面に影響します。

ここでは、意思決定バイアスの基礎から、代表例、影響の出方、防ぎ方、ビジネスでの応用まで解説します。

【意思決定バイアスの意味と種類】

意思決定バイアス(認知バイアス)とは、

人の判断が無意識にゆがむ「思考のショートカット(ヒューリスティック)」のこと。

特徴をまとめると以下の通りです。

- 無意識で起こる

- 誰にでも起こる(年齢・学歴・経験に関係なく)

- 偏った判断が行動につながる

- 直せるが、完全にはなくせない

バイアスの大分類(初心者にもわかりやすい整理)

- 情報の扱いの誤り

例:先に見た情報を重視しすぎる(アンカリング) - 感情の影響

例:恐れ・怒り・好意で判断が変わる(感情ヒューリスティック) - 社会的影響

例:周りが選んでいるから自分も選ぶ(同調バイアス) - 自己中心的な解釈

例:自分に都合よく捉える(楽観バイアス)

【代表的なバイアス】アンカリング・確証・フレーミング効果

バイアスは数百種類ありますが、その中で特に重要で、マーケティングや日常でもよく使われるものを紹介します。

アンカリング効果

最初に提示された数字や情報が基準(アンカー)になり、その後の判断が引きずられる現象。

例:

- 最初に10万円の商品を見せると、5万円の商品が「安い」と感じる

- 年収の自己評価が、周囲の情報で変わる

確証バイアス

「自分が信じたい情報だけを集め、都合の悪い情報を無視する」クセ。

例:

- 自分の考えを支持するSNSの投稿だけ見る

- 投資判断で「上がる理由」ばかり調べてしまう

フレーミング効果

同じ内容でも言い方次第で判断が変わる現象。

例:

- 「成功率90%」は良く聞こえる

- 「失敗率10%」は不安になる

内容は同じなのに、印象が大きく変わります。

【バイアスが行動に与える影響と防ぎ方】

意思決定バイアスは日常・仕事・金銭・人間関係に大きな影響を与えます。

行動に現れる影響の例

- 無駄な買い物が増える

- SNSで感情的に反応してしまう

- 仕事で判断ミスが起きる

- 人間関係の誤解が生まれる

- 投資で損失が出やすくなる

しかし、防ぐ方法もあります。

バイアスを防ぐコツ

- 一度立ち止まり、考える時間をつくる

- 事実と感情を分けて見る

- 逆の立場からも考えてみる(デバイアス法)

- 数字・データを使う

- 他人に相談する(第三者の視点)

完全に防ぐことはできませんが、意識するだけで判断の精度は大きく上がります。

【ビジネス・広告・SNSで使われるバイアスの応用例】

バイアスは“悪者”ではなく、人間の自然な反応です。

そのため、マーケティングや広告の世界では逆に積極的に活用されています。

よく使われる応用例

- 希少性バイアス

「残り3点」 → 今買わないと損する気がする - 社会的証明バイアス

「みんな買っている」 → 自分も選びやすくなる - アンカリング価格

高額商品を先に見せておく → 中価格帯が売れやすい - フレーミング

「脂肪分20%カット」 → 健康的に感じる - 損失回避バイアス

「今だけ特典を逃すと損」 → 行動しやすくなる

SNSでの応用

- 感情的な投稿ほど拡散しやすい

- ネガティブ情報は記憶に残りやすい

- 「共感バイアス」で似た人同士が集まる

つまりバイアスを理解すると、

自分の行動がなぜそうなるのか

世の中がどう行動を誘導しているか

が一気に見えるようになります。

消費者心理学とは?「なぜ買うのか」を読み解く心理学

消費者心理学は、

“人はどんな気持ちで商品を選ぶのか”

を明らかにする心理学の応用分野です。

行動心理学・行動経済学が「人がどう行動するか」を扱うのに対して、

消費者心理学は “買う瞬間の心の動き” に焦点を当てています。

購買行動には、気分、感情、自己イメージ、社会的影響、バイアスなど、多くの要因が重なります。

ここでは、購買心理の流れ、ブランド好きになる理由、買った後の心の動き、そして行動科学との関係を丁寧に解説します。

【購買行動の心理プロセス】認知→感情→動機の流れ

人が商品を買うときには、次のような心理ステップがあります。

① 認知(知る)

- 商品の存在に気づく

- 広告や口コミで認識する

② 感情(好き・嫌い)

- 直感的に「良さそう」「なんか好き」と感じる

- 商品の雰囲気・色・デザインが影響

③ 動機(ほしい理由の言語化)

- 「これが必要だ」「便利そう」と理由づけ

- ここで論理的な言い訳を作り始める

④ 行動(購入)

- 価格・比較・評判を確認した上で購入

- しかし最終決定は“直感の補強”であることが多い

人はよく「合理的に買っている」と思いがちですが、実際は

感情の後に、理由を付けているだけ

ということが多いです。

【ブランド信頼・愛着・社会的同一化の心理】

消費者心理学で非常に重要な考え方が、以下の3つです。

ブランド信頼(Brand Trust)

「このブランドなら安心」と思える感覚。

失敗したくない心理(損失回避)が大きく影響します。

- 過去の経験

- 誰かのおすすめ

- 社会的評価

これらがブランド信頼を生み出します。

ブランド愛着(Brand Attachment)

「好きだから選ぶ」という情緒的なつながり。

例:

- iPhoneを毎回買い替える

- お気に入りの洋服ブランドがある

これは合理性ではなく感情が中心です。

社会的同一化(Social Identity)

「このブランドを選ぶ自分が好き」という感覚。

例:

- “らしさ”を表現できるスニーカー

- 自分の価値観と重なる会社のプロダクト

消費は「自分とは何か」を語る手段でもあります。

【認知的不協和と購買後の満足度】

買った後、人は“心の調整”を行うことがあります。

これが認知的不協和(cognitive dissonance)です。

購入後のよくある心理

- 「高かったかな……」

- 「別のやつのほうが良かったかも」

- 「本当に必要だった?」

この不安を解消するために人は、

- レビューを読み直す

- 他の選択肢を否定する

- 正当化する理由を作る

といった行動をします。

つまり、人は買ったあとも心理的な旅を続けているのです。

【行動科学と消費者心理学の関係】データと感情の統合

行動科学は「行動データ」から人の行動を理解しようとします。

一方、消費者心理学は「感情・価値観・動機」の“内面”に焦点を当てます。

この2つを組み合わせることで、購買行動をより立体的に理解できます。

行動科学 × 消費者心理学の相互補完

- 行動科学 → 実際の行動パターンや選択の傾向を明らかにする

- 消費者心理学 → なぜその選択をしたのか、心の内側を理解する

マーケティングでは、

データ(行動データ)+心理(感情の動き)

の両方を理解することで、購買行動の全体像が把握できます。

マーケティングにおける行動科学の応用

マーケティングは、

「人が商品・サービスを選び、買い、使うまでの流れを設計する仕事」です。

そのためマーケティングは、行動科学(心理・経済・社会・脳など)の知見をもっとも実践的に使う分野と言えます。

行動科学を理解していないマーケティングは、

“勘と経験だけの施策”になりやすく、成果が安定しません。

ここでは、STP・4Pなどの戦略モデルから、購買行動ステップ、心理トリガー、行動データの活用まで、行動科学との接続ポイントを網羅的に解説します。

【STP・4Pなどの基本モデルと行動科学のつながり】

マーケティングの基本フレームであるSTP・4Pも、実は行動科学と深く連動しています。

STP(Segmentation / Targeting / Positioning)

- 市場を分ける(Segmentation)

→ 人は心理タイプごとに全く行動が違う

(例:慎重型、衝動型、コスパ重視型) - ターゲットを選ぶ(Targeting)

→ 行動データ × 消費者心理で最適な対象を絞る - ポジショニング(Positioning)

→ 「どう見られたいか」「どう選ばれたいか」を設計

→ ブランド信頼・感情価値と強く関係

● 4P(Product / Price / Place / Promotion)

- Product(商品)

→ 行動データから「本当に欲しい価値」を探す

→ 感情価値(好き・安心・信頼)が重要 - Price(価格)

→ 行動経済学:アンカリング・損失回避・価格帯戦略

→ 値段そのものより見せ方で判断が変わる - Place(流通)

→ 「買いやすさ」「選びやすさ」は行動心理に直結 - Promotion(広告)

→ 消費者心理学・コピーライティング・バイアスが核

つまり、STPと4Pは

行動科学を実務に落とし込むためのフレームとも言えます。

【AIDMA・AISASモデルで見る購買行動の心理ステップ】

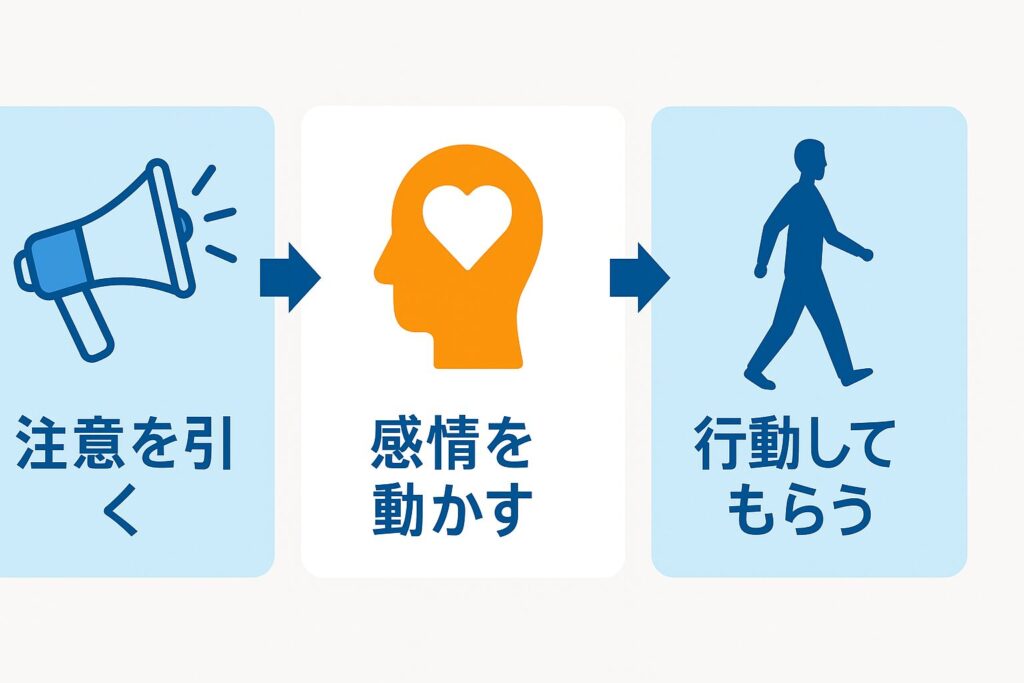

人が「知る → 興味 → 検討 → 購入」に至るまでの心の流れを視覚化したものが購買行動モデルです。

代表的なのは以下。

AIDMA(認知 → 興味 → 欲求 → 記憶 → 行動)

マスメディア時代のモデルで、

「感情 → 記憶 → 行動」の流れが重視されます。

AISAS(認知 → 興味 → 検索 → 行動 → 共有)

インターネット時代の購買行動モデル。

“検索”と“共有”が特徴。

行動科学の視点で見ると?

AIDMA・AISASの裏には次の心理プロセスが流れています。

- 認知:選択肢を知る(注意・情報処理)

- 興味:好き嫌いの感情反応

- 検討:理由づけ(認知的正当化)

- 購入:環境・比較・価格の影響

- 共有:社会的証明・承認欲求

つまり購買行動モデルは、

行動科学を視覚化したものといえます。

【顧客行動を変える心理トリガー】社会的証明・損失回避など

マーケティングは人の心を動かす仕事です。

その中心にあるのが心理トリガー(心を動かす刺激)。

代表例を紹介します。

社会的証明

「他の人も選んでいるなら安心」

例:

- ベストセラー

- 口コミ数

- 売れ筋ランキング

損失回避

「今やらないと損をする」が一番強く効く

例:

- 期間限定

- 残りわずか

- 今だけ無料

希少性

「数が少ないものは価値が高い」と感じる性質

フレーミング効果

同じ内容でも言い方で印象が変わる

「成功率90%」と「失敗率10%」

【行動データ×心理データで設計するマーケティング戦略】

現代のマーケティングは、

行動データ(アクセス・クリック・購入履歴)と

心理データ(感情・動機・価値観)の両方を使います。

行動データで分かること

- どのページが読まれているか

- どの商品が比較されているか

- どのタイミングで離脱するか

→ 観察・分析(行動科学の基礎)

心理データで分かること

- なぜその商品を選んだのか

- どんな感情で判断しているのか

- ブランドへの愛着はあるか

→ 感情・価値観の理解(消費者心理学)

コピーライティングに活かす行動科学の知識

コピーライティングは、

「人の心を動かし、行動してもらうための言葉の設計技術」です。

広告コピー、セールスレター、商品説明、SNS投稿、ブログ記事——

あらゆる文章に“行動科学の知識”が深く関わっています。

コピーライティングを強くするためには、

心理学・行動経済学・脳科学の仕組みを理解した上で、言葉に落とし込むことが大切です。

ここでは、説得の心理法則、感情トリガーの作り方、ストーリーテリングの脳科学、そして実際の広告コピーでの応用例までわかりやすく解説します。

【説得・感情・共感を生む心理法則】

コピーライティングは、

論理よりも感情が先に動くという行動科学の原則を踏まえています。

代表的な心理法則は以下。

説得の三角形「Ethos・Pathos・Logos」

- Ethos(信頼):誰が言っているか

- Pathos(感情):どんな気持ちを動かすか

- Logos(論理):どんな理由や証拠を示すか

買うかどうかを決めるのは、実は「信頼」と「感情」の部分。

共感の法則

人は「自分の心を代弁された」と感じると、一気に行動する。

例:

- 「わかる、これ自分のことだ」

- 「まさに今の課題だ」

※ 消費者心理学でいう“自己同一化”が関連。

一貫性の原理

人は「一度選んだ方向性」を貫こうとする。

小さなYESを積み重ねるだけで行動が促される。

【感情トリガーを刺激する言葉の作り方】

人は、理由ではなく感情で動くという事実を無視できません。

感情トリガーの代表例を紹介します。

欲求トリガー

- もっと良くなりたい

- 成長したい

- 楽をしたい

不安トリガー

- 失敗したくない

- 損をしたくない(損失回避の心理)

- 時間を無駄にしたくない

希少性トリガー

- 「今だけ」

- 「数量限定」

- 「残り3名」

行動経済学の効果が非常に強い部分。

ベネフィット(恩恵)トリガー

特徴ではなく、得られる未来を提示する。

例:

×「このPCはCPUが〜」

○「あなたの作業時間が半分になります」

【ストーリーテリングと脳科学的効果】

ストーリーは、行動科学・脳科学の観点からも最強の説得手法とされています。

理由は次の通り。

ミラーニューロンが働く

他人の体験を“自分ごと”として感じやすくなる。

感情移入が強い

プロセス(悩み→変化→成功)は、ドーパミン・オキシトシンを誘発し、

注意・記憶・好意を大きく引き上げる。

ストーリーは“頭でなく心”を動かす

論理よりも、情緒のほうが行動を強く促すため、コピーと相性が良い。

だからこそ、

- AIDMAの“記憶”

- AISASの“共有”

- CTA(行動喚起)の成功率

はストーリーで大きく変わります。

【広告コピーの成功事例に見る行動科学の応用】

最後に、行動科学がどのように広告コピーで使われているかを紹介します。

例1:Apple

「Think Different」

→ 社会的同一化・自己表現・感情価値

例2:ニベア

「あなたを守るために生まれた」

→ 愛着形成・共感バイアス

例3:保険広告

「安心は、備えることから」

→ 不安トリガー(損失回避)+ベネフィット訴求

例4:学習塾

「まだ間に合う」

→ 希少性・損失回避・未来価値の提示

続いて、行動科学の発展分野として重要な「社会心理学」と「神経科学」の視点に進みます。

社会心理学・神経科学から見た行動科学の広がり

行動科学は、心理学や経済学だけでなく、

社会心理学(他者・環境の影響)

神経科学(脳・生理反応)

の研究とも密接につながっています。

人の行動は、

- 内面(心理)

- 外部(社会・環境)

- 生物学的要因(脳・ホルモン)

のすべてで形作られます。

ここでは、「人がなぜその行動を選ぶのか」をより深く理解するために、

行動科学が“どのように社会の影響と脳の仕組みを組み込んでいるのか”を丁寧に解説します。

【社会心理学の視点:他者・環境が行動を変えるメカニズム】

社会心理学は、

「他者の存在が人間の行動にどう影響するか」を研究する学問です。

個人の性格や内面だけでなく、

周囲の人・集団・文化といった「外部要因」が行動を大きく左右します。

有名な社会心理学の効果

- 同調効果(アッシュの実験)

多数派に合わせる力は非常に強い - 社会的証明

“みんなが選んでいる”と判断が変わる - 権威効果

権威者の言葉は受け入れられやすい - 傍観者効果

「他の人がいると人は動きづらい」

「個人」vs「環境」ではなく、両方が合わさる

例:静かな性格の人でも、盛り上がった集団ではテンションが上がる

→ 環境が行動を上書きすることもある

この視点は、マーケティングやSNS施策にもそのまま応用できます。

【SNS時代に重要な社会的証明・同調・権威の心理】

現代では、SNS上の以下の要素が行動を変える強力なトリガーになっています。

社会的証明(Social Proof)

- いいね数

- シェア数

- コメント数

- フォロワー数

数字が「安心材料」として働き、商品の信頼にもつながる。

同調圧力(Conformity)

インスタで流行っているものを見ると買いたくなる。

→「みんな持っている=正しい選択」という心理。

権威性(Authority)

- インフルエンサー

- 専門家

- 有名企業

- 人気ブランド

これらの名前が付くだけで説得力・安心感が跳ね上がる。

【脳科学・神経科学の視点:ドーパミン報酬系と感情の制御】

行動を理解するために欠かせないのが、脳のメカニズムです。

行動科学の背景にある重要な脳領域を簡潔にまとめます。

ドーパミン報酬系

「報酬を期待した瞬間」にドーパミンが放出される

→ 行動意欲・習慣形成の核

→ ギャンブル・ゲーム・SNSの中毒性もここが関与

扁桃体(恐怖・不安の警報装置)

- 危険を素早く察知

- ネガティブ情報に強く反応する

SNSで“不安にさせる投稿がバズりやすい”理由でもある。

前頭前野(冷静な判断・計画・自己制御)

- 我慢

- 理性的判断

- 長期的な視点

前頭前野の働きが弱い時(疲れ・ストレス・睡眠不足)は、

衝動買いや不安に振り回されやすくなる。

【心理・経済・神経の統合がもたらす次世代の行動科学】

近年の行動科学は、

心理学 × 経済学 × 社会心理学 × 神経科学

を統合する方向に進んでいます。

3つの視点が揃うことで理解が深まる

- 行動経済学 → 非合理な意思決定

- 社会心理学 → 他者の影響

- 神経科学 → 脳の反応と生物学的基盤

この3つが重なることで、

「なぜこの行動が起こるのか?」が立体的に説明可能になります。

応用の広がり

- マーケティング

- 教育

- 健康行動

- メンタルヘルス

- UI/UXデザイン

- ナッジ政策

人の行動は“多面的”であるため、

複数領域の知識を横断することが最も効果的です。

まとめ|行動科学を理解すると「人の心と行動」が見えてくる

行動科学を体系的に学ぶと、

“人がなぜその行動を選ぶのか”が見えてきます。

心理学・行動経済学・社会心理学・消費者心理学・神経科学……

これらはバラバラの学問ではなく、

「人間という複雑な存在を多方面から理解するためのレンズ」です。

最後に、本記事で特に重要なポイントを整理しつつ、

明日から即活かせる学び方をまとめます。

| 内容 | |

|---|---|

| 行動心理学 | 「なぜ人は“わかっていても行動できない”のか」 |

| 行動経済学 | 「人はなぜ“非合理な選択”をするのか」 |

| 意思決定バイアス | 「無意識の思い込みが意思決定を左右する」 |

| 消費者心理学 | 「買う気持ちはどう生まれるのか」 |

| マーケティングへの応用 | 「行動科学×マーケティングで“人が動く仕組み”を設計する」 |

| コピーライティングへの応用 | 「行動科学で人を動かす言葉を作る」 |

| 社会心理学(他者の影響) | 「人は“他者の存在”でなぜ行動を変えるのか?」 |

| 神経科学・脳科学(生理的基盤) | 「ドーパミン・扁桃体・前頭前野が“行動の源”をどう作るか」 |

【理論を知るだけでなく「観察→理解→行動設計」へ】

行動科学の本質は、現実の行動を観察することにあります。

行動科学の基本ステップ

- 観察

行動データ・日常のクセ・選択の傾向を見る - 理解

なぜそれが起きたのかを、心理学・バイアスで説明 - 行動設計(Behavior Design)

仕組みを変えて、望ましい行動を取りやすくする

たとえば、

- 「やる気が出ない」

→ ドーパミンの期待値が低下している

→ 環境を整える(摩擦を下げる) - 「無駄買いが多い」

→ 損失回避・衝動性・視覚刺激の影響

→ 事前のルール設計で防ぐ

など、“行動の原因”と“改善策”を結びつけられるようになります。

行動科学のゴールは、

自分や他者の行動をより良い方向に導くことです。

【ビジネス・教育・人生に活かせる行動科学の思考法】

行動科学は、どの領域でも強力な武器になります。

ビジネス

- マーケティング

- コピーライティング

- 商品開発

- UI/UX

- データ分析

顧客の「本当の動機」が理解できる。

教育

- 習慣づくり

- 学習意欲の向上

- 継続できる環境づくり

報酬・学習理論・モチベーション心理学と相性抜群。

人生・メンタル

- 感情の扱い方

- 不安との向き合い方

- 行動できない原因の理解

- 習慣の設計

自分の行動パターンをうまく活用して生きやすくなる。

【今後の学び方:行動心理・行動経済・社会心理を横断して学ぶ】

行動科学を深く学ぶには、1つの分野に偏らず、

関連領域を“横断的に”学ぶことが最も効果的です。

行動心理学

→ 習慣・学習・モチベーションの理解に強い

行動経済学

→ バイアス・選択のゆがみ・非合理性に強い

社会心理学

→ SNS時代の“他者の影響”を理解するのに必須

消費者心理学

→ 購買行動・ブランド・口コミ・顧客の心の動きを掴む

神経科学

→ モチベーション・不安・衝動・集中力の“脳の仕組み”がわかる

● 学び方のおすすめステップ

- 行動の観察(日常・データ・自分のクセ)

- 領域ごとの基礎を学ぶ(心理→経済→社会→脳)

- 行動設計に落とし込む(ナッジ・習慣化・環境デザイン)

- 小さく試す(1つの行動を変えてみる)

- 結果を観察し、調整する(科学的PDCA)

これはビジネス・人生すべてで応用できます。

【最後に】

行動科学を学ぶと、

- 人間のクセが許せる

- 自分の行動が理解できる

- 他者に優しくなれる

- 行動設計がうまくなる

- 人生のコントロール感が上がる

という効果があります。

人間は“合理的なロボット”ではなく、

情緒と習慣と環境で動く存在。

その仕組みを理解することは、

あなたの思考・ビジネス・メンタル・人生を大きく変える第一歩になるでしょう。