「人を信じられない」「裏切られるのではと不安になる」──そんな感覚の背景には、心理学者エリクソンが提唱した基本的信頼の不足が関係しているかもしれません。

基本的信頼とは、乳児期に「世界は安心できる場所だ」と学ぶ感覚のこと。これは人生の土台であり、人間関係や自己肯定感にも大きな影響を与えます。

本記事では、

- エリクソンの発達理論における基本的信頼

- 信頼が欠けたときに起こる心理的影響

- 関連理論(愛着理論・マズロー・心理的安全性)

- 信頼を取り戻す心理学的アプローチと実践方法

をわかりやすく解説します。

失われた基本的信頼は、大人になってからでも少しずつ取り戻すことが可能です。

ぜひ最後まで読んでくださいね。

基本的信頼とは何か|エリクソンの発達課題「信頼 vs 不信」

エリクソンの心理社会的発達理論(8段階説)の概要

心理学者エリク・エリクソンは、人の一生を「8つの段階」に分け、それぞれで乗り越えるべき発達課題(心理社会的課題)があると考えました。

例えば、青年期には「アイデンティティ vs 同一性拡散」、成人期には「親密性 vs 孤独」といった課題があります。

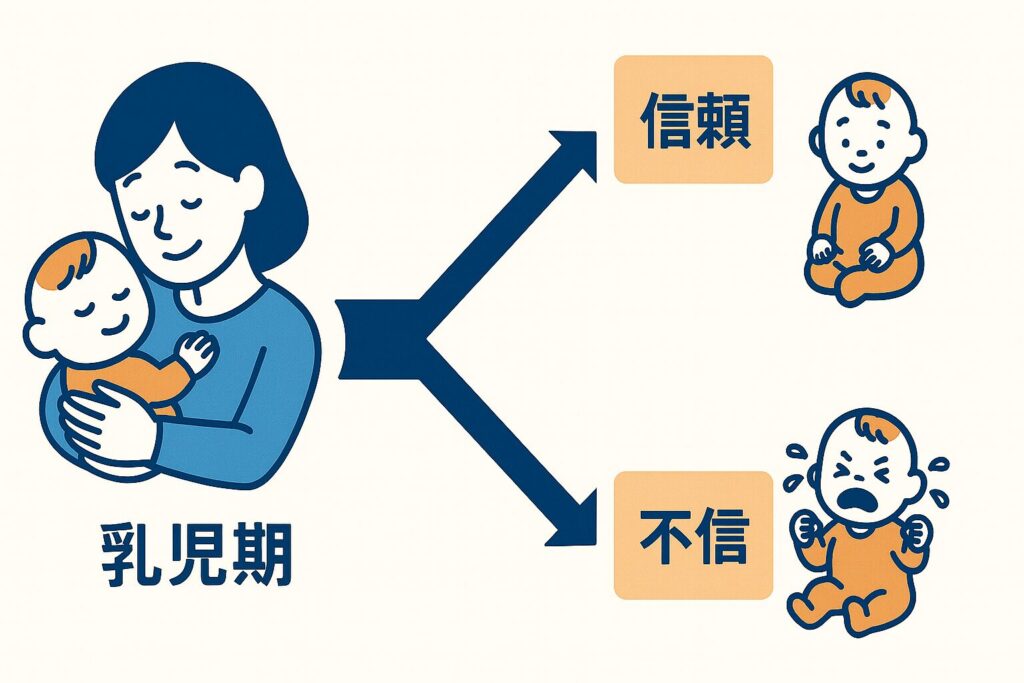

その中で最初の段階(乳児期)に位置づけられているのが 「基本的信頼 vs 不信」 です。

これは「人や世界を信じて安心できるか、それとも疑って不安を感じるか」という、人生の基盤となるテーマです。

乳児期(0〜1歳)に形成される「信頼 vs 不信」

赤ちゃんは生まれてからすぐに、親や養育者に「泣いたら抱っこしてもらえる」「お腹がすいたらミルクをもらえる」といった経験を積み重ねます。

この一貫性のある世話や愛情によって、「世界は安心できる」「人は信じても大丈夫」という基本的信頼が育ちます。

逆に、泣いても放置されたり、世話が不安定だと「どうせ助けてもらえない」「世界は危険だ」という不信感が芽生えてしまいます。

わかりやすく言えば、土台のしっかりした家と、ひび割れた家の違いに似ています。最初の基盤が安定していると、その後の人生を安心して歩めるのです。

基本的信頼がその後の人生に与える影響

基本的信頼は、後の発達課題すべての土台になります。

- 信頼が育った人 → 人を信じ、挑戦に前向きで、自己肯定感も高まりやすい。

- 不信が強い人 → 人間関係を避けたり、失敗を過度に恐れたり、自分を責めやすい傾向がある。

また、これは幼少期だけにとどまらず、大人になってからの人間関係・恋愛・職場での信頼感にも影響します。

たとえば「相手をすぐに疑ってしまう」「裏切られるのではと不安になる」という感覚は、この段階で十分に育たなかった信頼感と関係していることが多いのです。

基本的信頼が欠けるとどうなる?心理的・人間関係への影響

不信感からくる対人不安や回避傾向

基本的信頼が十分に育たなかった人は、「人を信じるのは危険だ」という感覚を持ちやすくなります。

その結果…

- 人との距離を縮めるのを怖がる

- 深い関係になる前に身を引いてしまう

- 「裏切られるかも」と常に警戒してしまう

といった対人不安や回避的な行動が強く出ることがあります。

これは「過去に守られなかった経験」を未来に投影してしまうためです。

自己肯定感やアイデンティティ形成の難しさ

基本的信頼は「自分は大切にされる存在だ」という自己肯定感の土台でもあります。

それが十分に育たないと、次のような影響が出やすくなります。

- 「自分には価値がない」と感じやすい

- 失敗すると「やっぱり自分はダメだ」と極端に落ち込む

- 自分のアイデンティティ(自分は何者か?)を築くのが難しくなる

つまり、自分自身を信じられない=自己不信に陥りやすくなり、人生の選択や挑戦に消極的になってしまうのです。

大人になって表れる「回避型・不安型」愛着スタイル

愛着理論の研究では、幼少期の体験は大人になっても人間関係のパターンに影響すると言われています。

特に基本的信頼が弱い場合は、次のような愛着スタイルにつながりやすいです。

- 回避型:人と距離を置き、必要以上に依存しない。心の距離を保とうとする。

- 不安型:相手にしがみつきやすく、少しの無視や拒否でも「捨てられるのでは」と不安になる。

これらは恋愛・結婚・職場の人間関係など、人生のあらゆる場面に影響します。

関連理論から見る基本的信頼の理解

ボウルビィの愛着理論と「安全基地」

ジョン・ボウルビィは、親子の絆を「愛着」として体系化しました。

彼によれば、子どもは親(養育者)を「安全基地」として認識し、安心できる存在がいるからこそ外の世界を探索できるとされます。

この「安全基地」は、エリクソンのいう基本的信頼とほぼ同じ意味合いを持ちます。

- 親が安定して応答してくれる → 世界は安心できる

- 親が不安定、無視する → 世界は危険で信用できない

つまり、愛着理論は「基本的信頼」をより具体的な親子関係の形で説明した理論といえます。

マズローの欲求階層説と「安全欲求」

マズローの欲求階層説では、人間の欲求は「生理的欲求 → 安全欲求 → 社会的欲求 → 尊重欲求 → 自己実現欲求」の順に段階を上がっていくとされています。

この中で、安全欲求(安心・安定・危険からの回避)が満たされないと、、次の段階に進みにくいと考えられています。

エリクソンの基本的信頼も同じく「安心感の基盤」がテーマであり、両者は密接に関連しています。

つまり、安心できる世界観を持てないと、人は高次の目標や人間関係に取り組みにくいのです。

心理的安全性(エドモンドソン)と大人版の基本的信頼

組織心理学者のエイミー・エドモンドソンは、職場のチームにおける「心理的安全性」を提唱しました。

これは「自分の意見を言っても攻撃されない」「間違えても責められない」という安心感のことです。

心理的安全性は、大人にとっての「基本的信頼」のようなものです。

- 子ども時代:親や養育者が安心を与える

- 大人時代:チームや組織が安心を与える

両者に共通するのは、「安心があると挑戦できる」という点です。

つまり、基本的信頼は子どもだけでなく、大人の成長や学びにも直結する概念といえます。

失われた基本的信頼は回復できる?心理学的アプローチ

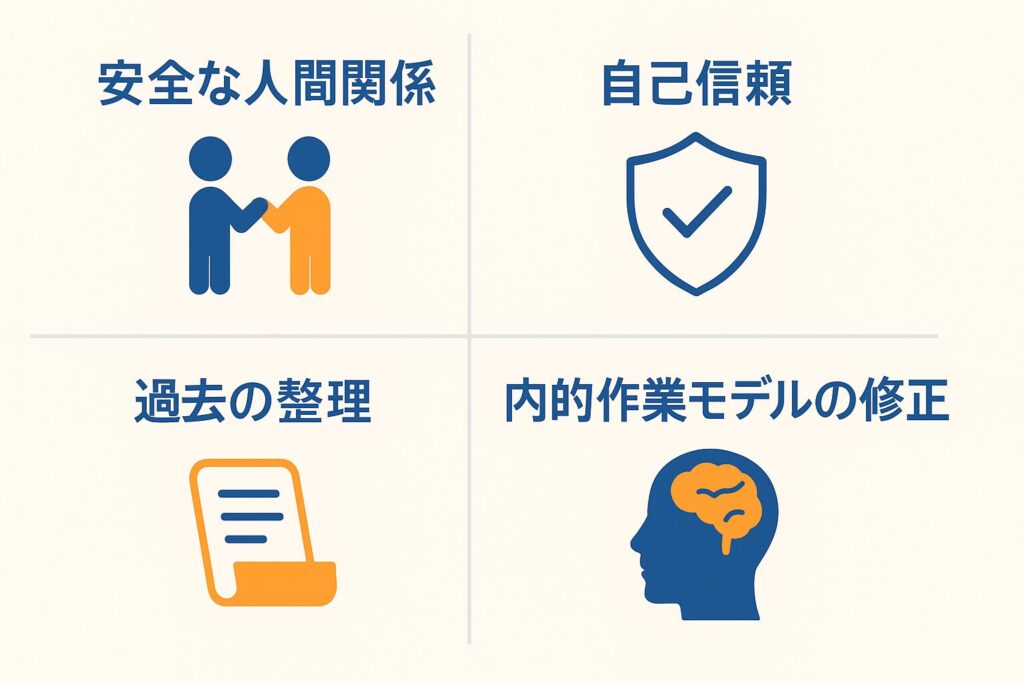

安全な人間関係を築く|小さな安心体験の積み重ね

基本的信頼は「人に大事にされた経験」から育ちます。

大人になってからでも、信頼できる人との関係を少しずつ積み重ねることで回復が可能です。

- 小さな秘密を打ち明けて受け止めてもらう

- 困ったときに助けを求めて応えてもらう

- 期待通りの反応を得る

こうした安心体験の積み重ねが「人は信じても大丈夫」という感覚を更新していきます。

自分との信頼関係を作る|小さな約束を守る習慣

他人との信頼に加えて、自分自身を信じられるかどうかも重要です。

そのためには「小さな約束を守る」習慣が役立ちます。

- 「10分だけ散歩する」

- 「今日は寝る前にスマホを見ない」

- 「やると決めたことを一つ実行する」

このように、自分を裏切らない経験を積むことで「自分は信頼できる存在だ」という自己信頼が強まり、他者への信頼にもつながります。

過去の経験を言語化する|ジャーナリングと自己理解

不信感の背景には、過去の養育環境や人間関係での傷つき体験があることが多いです。

それを整理する方法の一つがジャーナリング(日記やノートに書き出すこと)です。

- なぜ人を信じられないと感じるのか

- どんな体験が今の不安につながっているのか

これを言葉にして可視化することで、「自分の反応には理由がある」と理解でき、自己否定感が和らぎます。

内的作業モデルの見直し|愛着の枠組みを更新する

愛着理論では、人は幼少期の親子関係をもとに「内的作業モデル」を作り、

「自分は愛される存在か?」「人は信頼できる存在か?」という心の枠組みを持つとされています。

基本的信頼が弱い場合、このモデルは「自分は大事にされない」「人は裏切る」という形になりがちです。

大人になってからは、以下の方法で内的作業モデルを見直すことができます。

- 安心できる人間関係を繰り返し経験する

- 自分を大切にする行動を積み重ねる

- 新しい関係性で「信じても裏切られない」という再学習をする

つまり、「過去の刷り込み」をそのまま引きずるのではなく、今の経験で心の枠組みを更新することが可能なのです。

心理療法を活用した信頼回復の方法

認知行動療法(CBT)|不信感を生む思考パターンの修正

認知行動療法(CBT)は、「考え方(認知)」と「行動」の関係に注目する心理療法です。

基本的信頼が弱い人は、次のような偏った思考を持ちやすくなります。

- 「人は必ず裏切る」

- 「助けを求めても無駄だ」

- 「自分は大切にされない存在だ」

CBTでは、こうした思考を検討し、より柔軟な考えに修正していきます。

例:

- 「一部の人には裏切られたけど、すべての人がそうではない」

- 「小さな頼みごとをして受け入れられた経験もある」

この積み重ねにより、「信じても大丈夫」という認知が回復していきます。

暴露療法(ERP)|避けてきた関係性に少しずつ挑戦する

暴露療法(ERP:曝露反応妨害)は、恐怖や不安を感じる対象に段階的に直面し、避けずに体験することで不安を減らしていく方法です。

基本的信頼が欠けている人は、人との関わりを避けがちです。

例えば:

- 「頼みごとを断られるのが怖くて、人に頼めない」

- 「拒否されるのが嫌で、深い関係を築けない」

暴露療法では、いきなり大きな挑戦をするのではなく、小さなステップから練習します。

- 店員さんに簡単な質問をしてみる

- 友人に小さなお願いをしてみる

- 徐々に深い話題を共有してみる

こうした実験を繰り返すことで「想像していたほど怖いことは起きない」と学び、不信感を和らげることができます。

スキーマ療法|「不信スキーマ」「見捨てられスキーマ」の修正

スキーマ療法は、幼少期の体験から根付いた「人生脚本」や「思い込み(スキーマ)」を修正する心理療法です。

基本的信頼が不十分な人は、以下のようなスキーマを持ちやすいです。

- 不信スキーマ:「人は必ず自分を傷つける」

- 見捨てられスキーマ:「大事な人は必ず自分を置いていく」

スキーマ療法では、これらを「ただの古い思い込み」として捉え直し、新しい体験を通じて修正していきます。

たとえば、安心できる人間関係をセラピー内外で繰り返すことで、「見捨てられるとは限らない」という新しい信念を育てられるのです。

感情焦点化療法(EFT)|パートナーシップで安全な絆を再体験する

感情焦点化療法(EFT:Emotionally Focused Therapy)は、主に夫婦や恋人などのパートナーシップを改善するための心理療法です。

カナダの心理学者スー・ジョンソンらが提唱し、「愛着理論」に基づいて関係性を見直していくのが特徴です。

基本的信頼が欠けている人は、パートナーに対しても「どうせ見捨てられる」「頼ると嫌われる」といった不安を抱きやすくなります。EFTでは、その不安を否定せずに扱い、安全な感情のやり取りを再体験できるようにサポートします。

具体的には、

- 自分の不安や怒りの奥にある「本当の感情(寂しさ・安心したい気持ち)」を見つける

- 相手にわかりやすく伝える

- 相手からの共感や安心の反応を受け取る

このサイクルを繰り返すことで、「人を信じても大丈夫」という体験をパートナーシップの中で積み直すことができます。

👉 EFTは、内的作業モデルを修正しやすい実践的なアプローチであり、「安心できる関係を再体験する」ことで、失われた基本的信頼の回復につながるのです。

まとめ|基本的信頼は「やり直し」可能な心理的基盤

理論を理解して安心感の仕組みを知る

エリクソンの発達課題「基本的信頼 vs 不信」は、人生の最初に直面する大切なテーマです。

これは単なる子どもの問題ではなく、大人になってからの人間関係・自己肯定感・挑戦心にまで影響を与えます。

理論を理解することで、「なぜ自分は人を信じにくいのか」という背景がクリアになり、自己否定ではなく自己理解につながります。

小さな体験を積み直すことで信頼は再構築できる

失われた基本的信頼は、小さな安心体験の積み重ねで取り戻すことが可能です。

- 信頼できる人との関係を少しずつ広げる

- 自分との小さな約束を守り「自己信頼」を積み上げる

- 不信感のルーツを言語化して整理する

こうした積み重ねによって、「人も自分も信じても大丈夫」という感覚を少しずつ取り戻せます。

人生後半からでも「信じる力」を取り戻せる理由

基本的信頼は乳児期に形成されますが、大人になってからも経験を通じて更新可能です。

心理学的には「内的作業モデル」を再構築できるとされ、安心できる関係や体験を重ねることで心の枠組みを変えていけます。

つまり、幼少期に信頼を得られなかったとしても、人生のどの段階からでも「信頼を育て直すこと」は可能なのです。

これは「やり直しがきかない」という不安を抱える人にとって、大きな希望になります。

👉 まとめると:

- 基本的信頼はエリクソンの発達課題の第一歩であり、人生全体に影響する基盤

- 欠けていても、大人になってから「小さな安心体験」「自己信頼」「心理的アプローチ」で回復できる

- 信頼は一度失われても、何度でも積み直せる