「今のままで本当に理想の未来にたどり着けるのかな?」

そんなモヤモヤを感じたことはありませんか?

仕事や人生の目標を立てても、気づけば日々に流されてしまう。

計画を立てても、結局“今できること”の延長しか考えられない──。

そんなときに役立つのが、バックキャスティング(未来から逆算する思考法)です。

この記事では、バックキャスティングの意味やフォアキャスティング(予測型思考)との違い、

そして実際に使えるステップや活用例をわかりやすく解説します。

未来をただ“待つ”のではなく、“自分で設計する”ための第一歩を、

一緒に踏み出していきましょう。

ぜひ最後まで読んでくださいね。

バックキャスティングとは?意味と基本の考え方

バックキャスティングの定義と語源(未来から逆算する思考法)

バックキャスティング(Backcasting)とは、

「理想的な未来の姿を先に描き、その実現のために今やるべきことを逆算して考える」思考法です。

語源は英語の “back(後ろへ)+casting(投げる)” で、

「未来から現在へと考えを投げ返す」というイメージ。

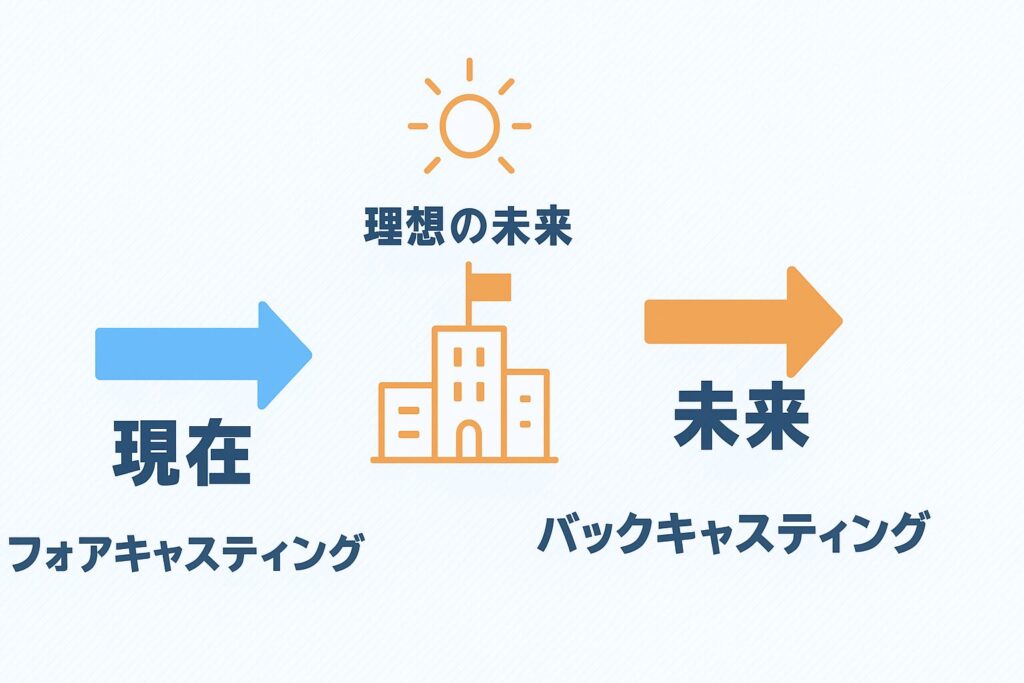

対になる言葉が、フォアキャスティング(Forecasting)=今から未来を予測する です。

たとえば──

- フォアキャスティングは「このままいけば、5年後はこうなっているかも」

- バックキャスティングは「5年後にこうなりたい。そのために今、何を変えるべきか」

という違いになります。

登山の例で言えば、

- フォアキャスティングは「今いる場所から山頂までのルートを予測する」

- バックキャスティングは「山頂に立ったところから“どう登ってきたか”を逆算して考える」

というイメージです。

このように、バックキャスティングは「未来からの視点で現在を再構築する思考法」なのです。

フォアキャスティングとの違い|「予測」ではなく「設計」する

多くの人が行う計画は「フォアキャスティング型(予測型)」です。

しかし、バックキャスティングは発想の出発点がまったく逆。

| 比較項目 | フォアキャスティング | バックキャスティング |

|---|---|---|

| 出発点 | 現在 | 未来(理想像) |

| 考え方 | 予測する(forecast) | 設計する(design) |

| 目的 | 現実的な見通しを立てる | 理想を起点に行動を設計する |

| 得意分野 | 経済予測・短期計画 | 社会変革・長期戦略・人生設計 |

フォアキャスティングは「今の流れをどう伸ばすか」ですが、

バックキャスティングは「今の流れをいったん離れて、どう変えるか」を考えます。

そのため、イノベーション(革新)や長期的な変革を起こしたい場面で特に効果的です。

なぜ今、バックキャスティングが注目されているのか(SDGs・変革の時代背景)

バックキャスティングが世界的に注目され始めたのは、

SDGs(持続可能な開発目標)や環境政策など、

「これまでの延長では解決できない問題」が増えてきたからです。

例えば、

- 気候変動

- エネルギー転換

- 人口減少

- 働き方の変化

これらは「今の延長線上(フォアキャスティング)」では対応しきれません。

だからこそ、“こうあるべき未来”を先に描き、そこから逆算して行動を決める必要が出てきたのです。

企業経営や自治体の長期計画、そして個人のキャリアデザインでも、

「未来起点で考える=バックキャスティング思考」が注目されています。

つまり、バックキャスティングは単なる未来予測の技術ではなく、

「変化をつくるための思考法」なのです。

バックキャスティングの理論モデルと背景

バックキャスティングは「未来から逆算する思考法」として理解できますが、

その背後にはいくつかの理論モデルがあります。

ここでは、学術的な背景をやさしく解説しながら、

初心者にもわかるように例え話を交えて整理していきます。

John B. Robinsonによるエネルギー・バックキャスティング理論

バックキャスティングという考え方を最初に体系化したのは、

カナダの研究者 ジョン・B・ロビンソン(John B. Robinson) です。

彼は次のような問題意識を提示しました。

「現在のデータをもとに未来を予測するだけでは、

社会の大きな変化や新しい可能性を見落としてしまう。」

つまり、フォアキャスティングでは“今の延長”しか見えないという限界です。

そこでロビンソンは、まず「理想的なエネルギー社会の姿(持続可能で安定した未来)」を描き、

その未来から逆算して、

「今、どのような政策や技術投資を行えばそこに到達できるか」を考える手法を提案しました。

この理論は、

✔ 環境政策

✔ 都市エネルギー計画

✔ 交通システム設計

などに応用され、後のサステナビリティ研究の基盤となりました。

たとえるなら、未来の社会という“目的地”を先に地図に描き、

そこへ戻るルートを現在地点から設計する方法です。

シナリオ・バックキャスティング:未来のストーリーから政策を逆算する手法

バックキャスティングには、さらに「ストーリー設計型」の派生があります。

それが シナリオ・バックキャスティング(Scenario Backcasting) です。

この手法では、単に「未来の数値目標」を決めるのではなく、

“望ましい未来を物語のように描く” ところから始めます。

たとえば──

「2050年、私たちの街は再生可能エネルギーだけで運営され、

子どもたちが安全に歩ける緑豊かな都市になっている。」

という未来シナリオを想定します。

そこから逆に、「その状態を実現するために、2030年には何が整っていなければならないか?」

「2025年にはどんな政策・技術が必要か?」と、時間を遡ってステップを設計します。

これはまさに、映画のラストシーンを決めてから脚本を逆に書くような手法です。

この考え方は都市計画やスマートシティ戦略だけでなく、

企業の中長期ビジョン設計やイノベーションプロジェクトにも活用されています。

まとめ|理論のポイントを整理

| モデル名 | 提唱者 | 特徴 | 主な用途 |

|---|---|---|---|

| エネルギー・バックキャスティング | John B. Robinson | 未来の理想社会から政策を逆算 | エネルギー政策・社会設計 |

| シナリオ・バックキャスティング | (複数研究者) | 未来の物語を描き逆算する | 都市計画・ビジョン設計 |

これら2つのモデルに共通しているのは、

「未来を想像し、そこから現実を再設計する」という発想です。

つまり、バックキャスティングはデータの分析手法ではなく、“変化を創り出す思考法”。

そして今では、政策やビジネスだけでなく、個人の人生設計にも応用できる考え方へと発展しています。

フォアキャスティングとの違いをわかりやすく比較

バックキャスティングを理解するうえで欠かせないのが、

対になる考え方である フォアキャスティング(Forecasting) との比較です。

どちらも「未来を考える」手法ですが、

出発点・目的・使いどころ がまったく異なります。

ここでは、初心者でも直感的に違いをつかめるように整理していきます。

出発点の違い:バックキャスティングは「未来」から、フォアキャスティングは「現在」から

まず最大の違いは、どこから考え始めるかという出発点です。

- フォアキャスティング:

今あるデータや現状をもとに、「このまま進むとこうなる」と未来を予測する。 - バックキャスティング:

理想の未来像を先に描き、「その未来を実現するために、今なにを変えるべきか」を逆算する。

たとえば、天気予報が「過去のデータから明日を予測する」ように、

フォアキャスティングは“今の延長線”を前提にしています。

一方でバックキャスティングは、

「明日は晴れていてほしい。そのために今日、どんな準備が必要?」

というように、“理想の未来”から現在を考える手法です。

つまり──

🔁 フォアキャスティング=未来を予測する思考

🔄 バックキャスティング=未来を設計する思考

という根本的な方向性の違いがあります。

目的の違い:フォアキャスティングは予測、バックキャスティングは理想設計

フォアキャスティングは「今ある資源や傾向をどう活かすか」を目的とします。

企業の業績予測、人口統計、技術トレンドなど、既存データに基づく現実的な見通しに強い手法です。

一方でバックキャスティングは、

「いまの延長では到達できない未来」を目指すときに使われます。

たとえば、

- 「CO₂排出ゼロ社会」

- 「AIと人間が共存する職場」

- 「自分が心から満足できる働き方」

こうした未来は、過去データの延長には存在しません。

だからこそ、“予測”ではなく“創造”の思考が必要になります。

つまり、フォアキャスティングが現実的な道筋を描くためのツールなら、

バックキャスティングは理想に向かって現実を変えるためのツールなのです。

使い分けのポイント|短期目標にはフォアキャスティング、長期ビジョンにはバックキャスティング

両者は「どちらが優れているか」ではなく、目的によって使い分けるのが効果的です。

| 期間 | 向いている手法 | 理由 |

|---|---|---|

| 短期(1〜3年) | フォアキャスティング | 現状の延長線での計画が立てやすい。精度が高い。 |

| 長期(5〜30年) | バックキャスティング | 変化や不確実性が大きい中で理想を描きやすい。柔軟性がある。 |

たとえば企業であれば、

- 来年度の売上予測や市場動向の把握にはフォアキャスティング

- 10年後の事業ビジョンや新しい社会価値の創出にはバックキャスティング

が適しています。

個人で言えば、

- 「1年後に資格を取る」はフォアキャスティング、

- 「10年後にどんな生き方をしたいか」はバックキャスティング、

というイメージです。

比較表:バックキャスティング vs フォアキャスティング(方向・目的・リスク)

| 観点 | フォアキャスティング | バックキャスティング |

|---|---|---|

| 出発点 | 現在(今ある状況) | 未来(理想のゴール) |

| 思考方向 | 現在 → 未来 | 未来 → 現在 |

| 目的 | 予測・最適化 | 変革・理想設計 |

| 強み | 現実的・計画的 | 創造的・ビジョン重視 |

| 弱み | 予測不可能な変化に弱い | 抽象的で現実化が難しい |

| 向いている分野 | 経済予測・業績分析 | SDGs・長期戦略・自己実現 |

まとめ|2つの思考法は“補い合う関係”

フォアキャスティングとバックキャスティングは、対立するものではなく補完関係にあります。

- フォアキャスティングが「地図を読む力」

- バックキャスティングが「目的地を描く力」

だとすれば、どちらか一方だけでは航海はできません。

現実的な判断力(フォア)と、理想を描く想像力(バック)を組み合わせることで、

より柔軟でブレない戦略が立てられます。

バックキャスティングのメリットと欠点

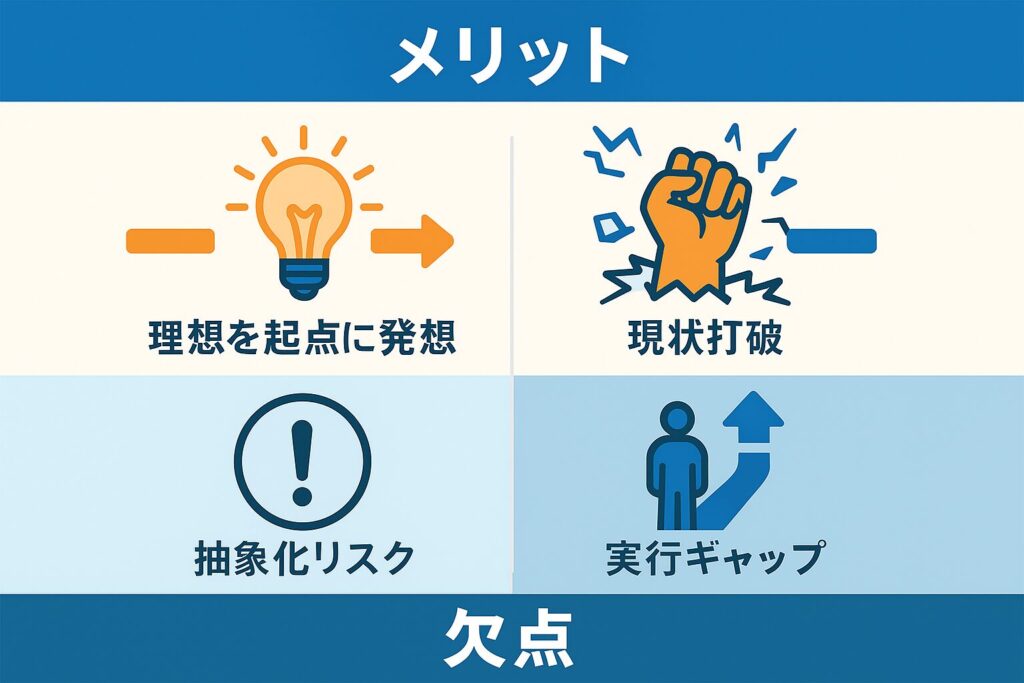

バックキャスティングは「未来から逆算して考える」という魅力的な思考法ですが、

万能ではありません。

ここでは、メリット(強み)と欠点(弱み)を両面から整理し、

フォアキャスティングとの併用方法まで解説します。

メリット①:理想を起点にすることでイノベーションを生み出せる

バックキャスティング最大の強みは、「理想」から考えることで新しい発想が生まれる点です。

フォアキャスティング(予測型)は「今の延長でできること」を前提に考えますが、

バックキャスティングは「できる・できない」を一度脇に置き、

「どうなりたいか」から出発します。

この違いが、発想の限界を超える力になります。

たとえば、

- 「二酸化炭素ゼロの街をつくる」

- 「交通事故のない社会を実現する」

- 「誰もが働きやすい環境をつくる」

こうした“理想”は、現状の延長では実現不可能に見えます。

しかし、未来から逆算することで、

「では何を変えればそれが可能になるか?」という新しい発想の糸口が生まれるのです。

これは、イノベーション(革新)の起点として非常に重要な考え方です。

メリット②:現状維持バイアスを打破し、創造的な発想を促す

人間の思考には、「現状の枠の中でしか考えられない」という現状維持バイアスがあります。

フォアキャスティング的な思考では、

「今あるデータ」「今の仕組み」「今の常識」に縛られてしまいがちです。

しかしバックキャスティングは、

最初に未来を描くことで、「現状にない発想」や「根本的な変化」を考えることを促します。

たとえば企業であれば、

「売上を1.2倍に伸ばす」ではなく、

「市場を根本から変える新しい価値をつくる」という発想に転換できます。

個人でも、

「今の仕事をどう続けるか」ではなく、

「理想の働き方に向けて何をやめ、何を始めるか」と考えられるようになります。

つまり、バックキャスティングは固定観念のリセットツールとも言えるのです。

欠点①:理想が抽象的すぎると現実的な行動に落とし込みづらい

一方で、バックキャスティングには明確な弱点もあります。

それは、理想が抽象的すぎると行動に変えられないことです。

「理想の未来を描こう」と言われても、

「それってどんな状態?」「何をすれば近づくの?」

と迷ってしまうケースは多いです。

未来像があいまいなままだと、

現状とのギャップが測れず、

「夢物語で終わる」リスクが高くなります。

そのため、バックキャスティングを使う際は、

理想を具体化する質問を自分に投げかけることが重要です。

例:

- 「理想の未来では、どんな人と、どんな環境で過ごしている?」

- 「そのときの自分は、何を感じている?」

- 「どんな問題が解決されている?」

こうして理想を感情・行動・状況のレベルまで言語化すると、

現実的な行動に変換しやすくなります。

欠点②:現場レベルでの実行計画が曖昧になりやすい

もう一つの欠点は、「どうやって実行するか」が不明確になりやすいことです。

特に組織やチームで使う場合、

「理想は素晴らしいけど、現場で何をすればいいの?」

とメンバーが戸惑うケースがあります。

バックキャスティングは“方向性”を示すには強いですが、

“手順”を明確にするには補助的な計画思考が必要です。

そのため、

バックキャスティングの後に「タスク設計」や「マイルストーン設定」を行い、

中間目標を設定して現場に落とし込むことが不可欠です。

フォアキャスティングとのハイブリッド活用で欠点を補う方法

バックキャスティングとフォアキャスティングは、

実は組み合わせることで最も効果を発揮します。

具体的には以下のような流れです:

1️⃣ まずバックキャスティングで理想の未来像を描く

2️⃣ 次にフォアキャスティングで「そこへ至る現実的ルート」を設計する

このようにすると、

- バックキャスティングの創造力

- フォアキャスティングの現実性

の両方を活かせます。

たとえば企業では、

「10年後の理想像(バックキャスティング)」と

「3年ごとの数値目標(フォアキャスティング)」を組み合わせることで、

長期ビジョンと短期戦略を一貫して進めることができます。

個人の場合も同様で、

「10年後どうありたいか(バック)」と

「そのために今月何をするか(フォア)」を両輪で考えると、

理想と現実のギャップが埋まりやすくなります。

まとめ|理想を描き、現実に落とすバランスが鍵

バックキャスティングの本質は、

「理想を描く力」と「現実に落とす力」のバランスです。

理想だけでは現実が動かず、

現実だけでは理想に届かない。

だからこそ、

- 未来から逆算して発想する(バック)

- 現実を踏まえて計画する(フォア)

この2つを往復することで、

より実現可能でワクワクする未来設計が可能になります。

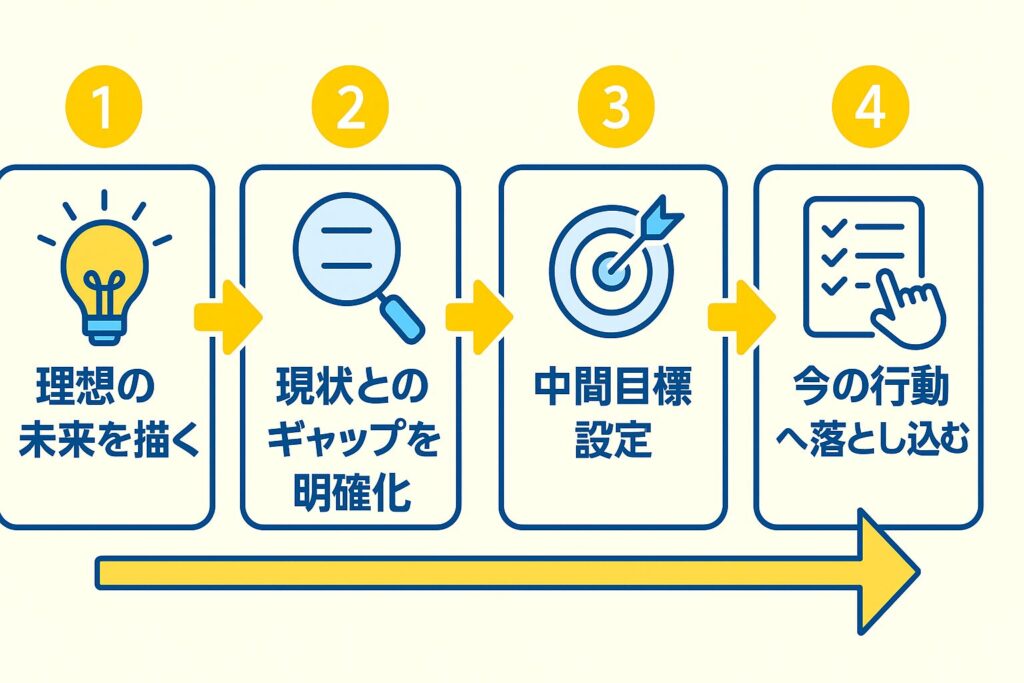

バックキャスティングの実践ステップと使い方

ここまでで、バックキャスティングの理論や特徴、メリット・欠点を理解できました。

次は、実際にどのような流れで活用するのかを、初心者にも実践できる4ステップで解説します。

個人の目標設定からビジネス戦略まで応用できるよう、例を交えながら整理していきましょう。

ステップ①:理想の未来像(ビジョン)を描く

バックキャスティングの出発点は、「どうなりたいか」を明確にすることです。

フォアキャスティングが「今から先を見る」のに対して、

バックキャスティングは「未来から今を見る」。

そのため、まずは“ゴールの絵”を描くことが第一歩です。

ポイントは以下の3つ:

- 時間軸を決める(例:5年後・10年後・2050年など)

- 具体的に描く(誰が・どんな環境で・何をしているか)

- ポジティブな感情で描く(不安ではなく希望をベースに)

たとえば、

「10年後、自分は自然の多い地域で在宅ワークをしながら、好きな仕事で安定収入を得ている。」

このように「理想の状態」を映像のようにイメージするのが大切です。

ここで重要なのは、「現実的かどうか」は一旦置いておくこと。

想像の限界を外すことが、バックキャスティングの力を引き出すポイントです。

ステップ②:現状とのギャップを明確にする

次に、描いた理想と今の現実を比較します。

このギャップこそが、行動の方向性を示してくれます。

以下のように分解して考えると整理しやすいです。

| 項目 | 理想の未来 | 現在の状態 | ギャップ(課題) |

|---|---|---|---|

| 働き方 | 好きな仕事で在宅ワーク | 嫌いな職場で通勤 | 転職・スキル習得が必要 |

| お金 | 月収50万円で安定 | 月収20万円で不安定 | 収入源を複数持つ必要 |

| 人間関係 | 応援し合える仲間 | 気疲れする関係 | 新しいコミュニティ構築 |

このように、「どこが違うのか」を視覚化すると、

行動の優先順位が見えやすくなります。

ステップ③:未来から逆算して中間目標を設定する

ギャップが明確になったら、

理想の未来から“さかのぼる形”で中間目標(マイルストーン)を設定します。

たとえば「10年後に理想の状態」を目指すなら、

以下のような分解が可能です。

- 10年後:理想の未来像(最終ビジョン)

- 5年後:基盤が安定している状態

- 3年後:方向性が明確で収入が伸び始めている

- 1年後:新しい挑戦を始めている

- 半年後:基礎スキルを習得している

このように「未来 → 現在」へと逆算することで、

遠い未来が“今日の一歩”に変換されていきます。

ステップ④:今日から実行できるアクションに落とし込む

最後に、バックキャスティングを現実の行動レベルに落とし込みます。

理想を描いて終わりではなく、

「今できる最初の一歩」を決めることが重要です。

具体的には、次のような流れで実践します。

1️⃣ 未来から逆算して見えた中間目標を確認

2️⃣ そのために“今日できる小さな行動”を1つ決める

3️⃣ 習慣化し、定期的に未来とのギャップを見直す

たとえば、

- 「在宅ワークしたい」→ 今日から1時間、ブログや副業に使う

- 「海外移住したい」→ 今週、語学学習アプリを始める

- 「理想の人間関係を築きたい」→ 今月、興味のあるコミュニティに参加

重要なのは、完璧な計画よりも“動き出すこと”です。

行動を積み重ねるうちに、未来像がより現実的になっていきます。

まとめ|未来を描くだけでなく、“今を変える道具”として使う

バックキャスティングは、「夢を見る」ための思考ではなく、

“行動を変えるための逆算思考”です。

未来から逆算することで、

- やるべきことが明確になる

- 無駄な努力を減らせる

- モチベーションを保ちやすい

という効果が得られます。

バックキャスティングを日常やキャリア設計に応用する

バックキャスティングはビジネスや政策だけでなく、

人生設計やキャリア形成、日常の意思決定にも役立ちます。

ここでは、個人レベルでの活用法を3つの視点から解説します。

「理想を描く→今を変える」という流れを、より身近に感じられるようになります。

個人の人生設計に応用する|「10年後の自分」から逆算する思考法

まずは、最もわかりやすい活用例として「人生のバックキャスティング」。

多くの人は「今できること」から将来を考えがちですが、

バックキャスティングでは“10年後の理想の自分”を起点にします。

たとえば、

「10年後、自分はどんな人と一緒にいて、どんな仕事をして、どんな時間の使い方をしていたいか?」

このような問いを通して、未来の“理想の一日”を具体的に描きます。

すると、

- 今の働き方はその理想に近いか?

- 何をやめるべきか?

- どんなスキルを伸ばすべきか?

といった行動の選択基準が明確になります。

つまり、バックキャスティングは「人生の方向性を見失わないための羅針盤」。

未来から見た“現在の自分の立ち位置”を客観的に見直せるのです。

チームや組織での活用|理想のゴールを共有することで行動が変わる

バックキャスティングは、チームや組織にも非常に効果的です。

特にプロジェクトや経営方針を考えるとき、

「全員が同じ未来像を共有する」ことは大きな力になります。

たとえば、

- チーム全員で「理想の未来の状態」をホワイトボードに描く

- 「そこに至るために何が必要か?」を逆算してアイデアを出す

- 役割やスケジュールを未来から“割り振る”

このような形で進めると、

「上司の指示で動く」ではなく「自分たちの理想を実現する」というモチベーションが生まれます。

バックキャスティングは、単なる戦略立案の道具ではなく、

チームの一体感と創造力を引き出す“共通言語”にもなります。

逆算思考との関係|個人レベルのバックキャスティングとしての実践

「バックキャスティング」と聞くと難しく感じるかもしれませんが、

実は私たちは日常的に小さな形でこれを使っています。

それが、逆算思考(ゴールから考える習慣)です。

たとえば、

- 試験勉強で「試験日から逆算して計画を立てる」

- 旅行で「出発時間から逆算して準備をする」

- プレゼンで「締切から逆算して資料をつくる」

これらはすべて“日常のバックキャスティング”です。

違いは、「スケジュール」ではなく「ビジョン」を起点にすること。

つまり、人生・キャリア・価値観レベルでの逆算思考が、バックキャスティングの本質なのです。

✅ 逆算思考:ゴールから行動を設計する

✅ バックキャスティング:理想の未来から“生き方”を設計する

このように理解すると、

バックキャスティングは自己理解や価値観の整理にも使える思考法だと分かります。

まとめ|日常に取り入れる3つのステップ

1️⃣ 理想の未来を1つ描く(10年後でも1年後でもOK)

2️⃣ そのために何を変えるべきかを書き出す(やめる・始める・続ける)

3️⃣ 今日できる小さな行動に落とし込む

この3つを繰り返すだけで、

「なんとなく生きる」から「目的を持って生きる」へと変わっていきます。

バックキャスティングは特別な人のための手法ではなく、

“自分の未来を自分でデザインするための思考習慣”です。

まとめ|理想の未来から今をデザインする

ここまで、バックキャスティングの意味・理論・活用法を見てきました。

最後に、この記事の要点を整理しながら、

「明日からどう活かせるか」という実践的な視点でまとめましょう。

バックキャスティングの要点まとめ(比較表・キーワード再掲)

バックキャスティングの本質を一言で言えば、

「理想の未来から逆算して、今の行動をデザインする思考法」です。

その特徴をフォアキャスティングと比較すると、次のようになります。

| 観点 | フォアキャスティング | バックキャスティング |

|---|---|---|

| 出発点 | 現在 | 未来(理想像) |

| 思考の方向 | 現在 → 未来 | 未来 → 現在 |

| 目的 | 予測・延長 | 創造・変革 |

| 強み | 現実的・計画的 | 創造的・長期的 |

| 弱み | 想定外に弱い | 抽象化しすぎると行動できない |

| 活用例 | 業績予測・短期戦略 | SDGs・キャリア設計・長期ビジョン |

バックキャスティングを使うと、

- 現状維持バイアスを超えられる

- 本質的な理想を描ける

- 行動の優先順位が明確になる

というメリットが得られます。

フォアキャスティングと組み合わせて使うことで現実的かつ理想的に

バックキャスティングには「抽象的すぎる」「行動が曖昧になる」という欠点もあります。

しかし、それを補う方法があります。

それが、フォアキャスティングとのハイブリッド運用です。

- バックキャスティングで理想を描く

- フォアキャスティングで現実を設計する

この2つを往復することで、

「理想だけの空想」でも「現実だけの延長」でもない、

“理想と現実がつながる行動計画”が生まれます。

たとえば:

🌱「10年後、自然に囲まれた在宅ワーク生活をしたい」

→ 5年後にはリモート可能な仕事を確立(バックキャスティング)

→ 今月はライティング副業を1件始める(フォアキャスティング)

このように、両者を組み合わせることで、

“未来に引っ張られるように行動できる”状態を作れます。

「未来から逆算する」習慣が、人生やビジネスの軸をつくる

バックキャスティングを使うことの最大の価値は、

「判断の軸」が明確になることです。

未来を起点にすると、

「今この行動は、自分の理想につながっているか?」

という視点で意思決定ができるようになります。

それは、

- キャリアの選択

- 習慣づくり

- 人間関係の築き方

すべてにおいてブレない基準になります。

💡最後に:今日からできる小さな実践

バックキャスティングを始めるのに、難しい理論は必要ありません。

以下の3つの質問を、ノートに書くだけでOKです。

1️⃣ 「理想の未来(5〜10年後)はどんな状態か?」

2️⃣ 「今の自分とのギャップはどこにあるか?」

3️⃣ 「今日からできる小さな一歩は何か?」

この3つを定期的に見直すことで、

あなたの行動は“未来起点”に変わります。

🔹まとめの一文

バックキャスティングとは、「未来からの視点」で今をデザインする思考法