「人との距離感をうまく取れない…」「親密になると息苦しくなる」「恋人や友達から“冷たい”と言われたことがある」──そんな経験はありませんか?

もしかすると、それは回避型愛着スタイルによるものかもしれません。これは、幼少期の親子関係や過去の経験から形成される“人との距離の取り方のクセ”です。

この記事では、回避型愛着スタイルの意味や特徴、形成される原因をわかりやすく解説し、恋愛・職場など人間関係への影響や、改善のための具体的なステップまで紹介します。さらに、心理学の研究や専門家の見解も交えて、納得感のある内容にまとめました。

「なぜ距離を取ってしまうのか」を理解し、自分らしく安心できる関係を築くヒントがきっと見つかります。ぜひ最後まで読んでくださいね。

回避型愛着スタイルとは【基本定義と愛着理論の概要】

回避型愛着スタイルとは、人との距離を一定以上近づけないようにする心理的な傾向を持つ愛着パターンの一つです。

恋愛や友情、職場の人間関係においても、「親密になると距離を置きたくなる」特徴があります。

この背景には、心理学者ジョン・ボウルビィが提唱した愛着理論があります。

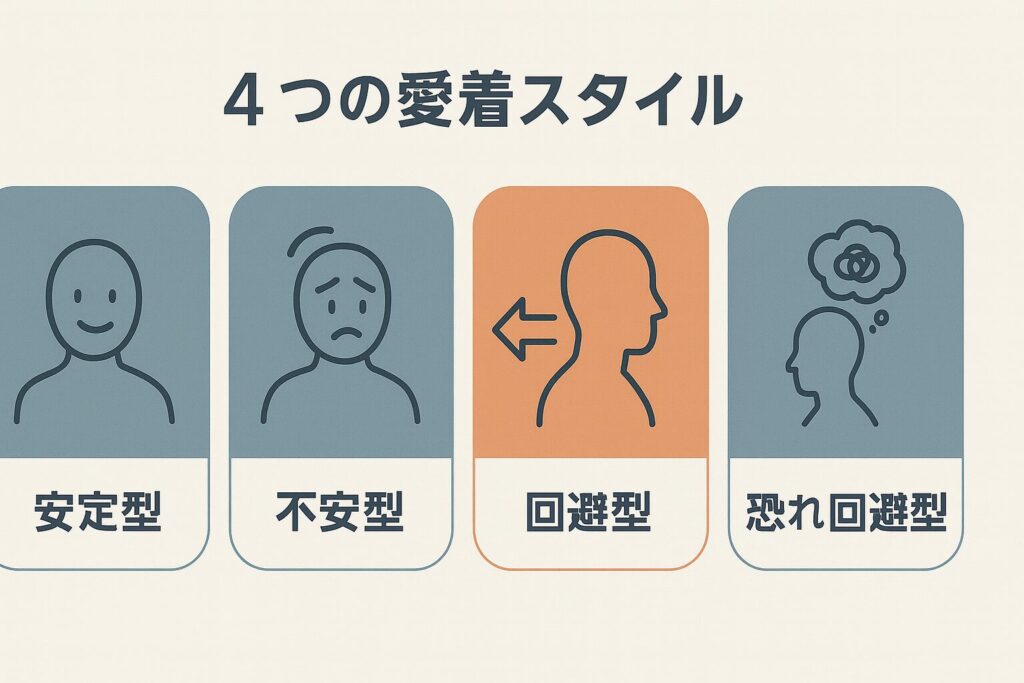

ジョン・ボウルビィの愛着理論と4つの愛着スタイル

ジョン・ボウルビィは、乳幼児期の親との関わり方がその後の人間関係の土台になると考えました。

この土台を「愛着スタイル」と呼び、後に研究者メアリー・エインズワースらが次の4タイプに分類しました。

- 安定型:人との距離感をうまく調整でき、信頼関係を築きやすい

- 不安型:見捨てられ不安が強く、相手に依存しやすい

- 回避型:親密さや感情的なやり取りを避ける

- 恐れ回避型:親密さを求めつつも怖れから距離を取る

回避型はこの中で「親密さ回避」が顕著なタイプです。

回避型愛着の心理的特徴(親密さを避ける・感情を抑える)

回避型の人は、心の中では関係を持ちたい気持ちがあっても、近づかれすぎるとストレスを感じる傾向があります。

そのため、次のような行動がよく見られます。

- 親しい関係でもプライベートを深く話さない

- 相手が感情的になると話題を変える・距離を置く

- 一人で過ごす時間を強く求める

これは感情を表に出すことよりも、自分を守ることを優先する心理が働くからです。

回避型と回避的愛着の言い換え・関連用語

- 回避的愛着:回避型愛着スタイルとほぼ同じ意味で使われる

- 愛着回避:親密な関係や依存を避けようとする心理的傾向

- 愛着行動抑制:親密さが高まる状況で、意識的・無意識的に感情や行動を抑えること

いずれも「距離を置くことで安心感を保とうとする」という共通点があります。

回避型愛着スタイルの特徴と行動パターン

回避型愛着スタイルの人は、表面的には落ち着いていて自立しているように見えます。

しかし、その内側では「人に頼ることや弱みを見せることへの抵抗感」が強く、親密さを避ける行動パターンが見られます。

ここでは、恋愛・友情・職場など場面ごとの特徴を解説します。

恋愛・友情で見られる距離の取り方

- 関係が深まりそうになると連絡頻度を減らす

(例:恋人が「会いたい」と言う回数が増えると、仕事や趣味を理由に距離を取る) - 自分の気持ちや過去をあまり話さない

心の内を見せることで束縛されるのを避けたい心理が働く - 必要以上に干渉しない・されたくない

「お互い自由でいるべき」という価値観が強い

職場や人間関係での回避型の振る舞い

- 1人で作業する方が集中できると感じる

チームワークより個人プレーを好む傾向 - 会議や雑談で必要最小限しか話さない

無駄な感情交流を避け、業務に集中するスタイル - 頼られるよりも任せたいタイプ

誰かに依存されることを負担に感じやすい

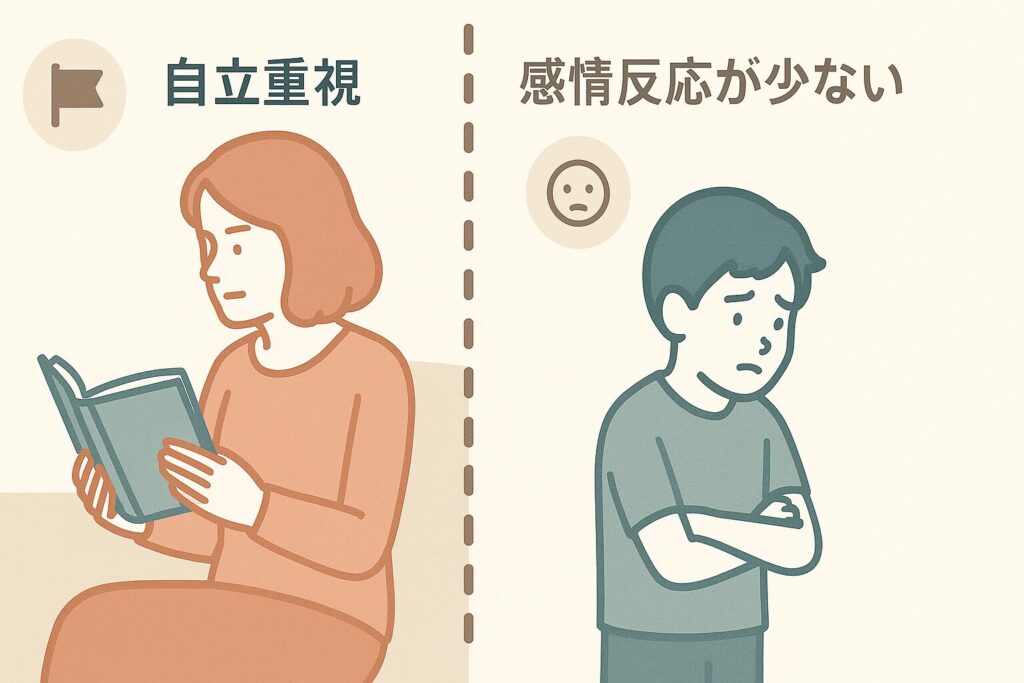

自己依存・心理的距離・感情表現の抑制

- 自己依存

「自分のことは自分で解決するべき」という信念が強く、人に助けを求めることが少ない - 心理的距離

表面的には仲良くしていても、心の奥までは踏み込ませない - 感情表現の抑制

喜びや悲しみを大きく表に出さず、常に平静を装う

回避型愛着が形成される原因

回避型愛着スタイルは、生まれつきの性格だけでなく、幼少期の親子関係や成長環境、過去の経験によって形づくられます。

ここでは代表的な原因を3つに分けて解説します。

幼少期の親子関係と養育スタイルの影響

- 感情より自立を重視する親

例:子どもが泣いても「泣かないで頑張りなさい」と突き放す - 甘えや感情表現への反応が乏しい親

子どもの感情表現が無視されると、「気持ちを見せても意味がない」と学習する - 結果的に感情を内に抑える習慣

幼少期に築かれたこのパターンが、大人になっても続く

愛着行動抑制モデル(Attachment Deactivation Model)

心理学では、回避型の人は「愛着行動抑制」と呼ばれる戦略を使うとされています。

これは、親密さや依存の感情が湧いたときに、意識的または無意識的にそれを抑える仕組みです。

- 親密になりそうな場面で話題を変える

- 自分の弱みを話す前に相手との距離を置く

- 依存する状況を避けるために忙しくする

この戦略は一時的に安全を感じさせますが、長期的には関係の深まりを阻害します。

「愛着行動抑制」は、正式には Attachment Deactivation Strategies(愛着の非活性化戦略)や Deactivating Strategies と呼ばれます。

文化・環境・過去の恋愛経験による影響

- 文化的背景

個人主義が強い文化では、回避型傾向が比較的多く見られる - 家庭環境

両親の不仲や離婚などで、親密さ=不安定という学習をするケース - 過去の恋愛経験

裏切りや依存されすぎた経験が、再び親密さを避ける動機になる

恋愛や人間関係に与える影響

回避型愛着スタイルは、恋愛や友人関係、家族との関係など、あらゆる人間関係に影響します。

親密さを避ける傾向は、一見クールで自立しているように見えますが、長期的な関係では摩擦やすれ違いの原因になりやすいのです。

恋愛での回避型の行動傾向(距離を取る・急なフェードアウト)

- 関係が深まるほど、無意識に距離を置く行動が増える

- LINEや電話の返信が遅くなり、会う回数も減る

- 「仕事が忙しい」「一人の時間が必要」といった理由を使いやすい

- 深い感情のやり取り(将来の話・愛情表現)を避ける

これは、親密さ=束縛や不安という過去の学習が影響しています。

パートナーや友人とのすれ違いの原因

- 相手が「距離を取られている」と感じ、不安や寂しさが募る

- コミュニケーション不足で誤解が生まれる

- 回避型は「これが普通の距離感」と思っていても、相手には冷たく感じられる

- 感情を共有しないため、相手が本心を掴みにくい

結果として、相手が不安型愛着だった場合、依存と回避の悪循環になりやすいです。

回避型と相性が良いタイプ・悪いタイプ

- 相性が良いタイプ

- 安定型(相手の距離感を尊重しつつ、安心感を与えられる)

- 自立しているが、一定の情緒的つながりを求める人

- 相性が悪いタイプ

- 不安型(距離を詰めようとするため、回避型がさらに距離を取る)

- 常に感情的な交流を求める人

回避型愛着スタイルの改善・克服方法

回避型愛着スタイルは、生まれつきの性格ではなく、学習された対人関係パターンです。

そのため、自覚と練習次第で変化させることが可能です。

ここでは、改善・克服のための4つのステップを紹介します。

①自分の愛着スタイルを自覚する(内的作業モデルの見直し)

まずは「自分はどんな愛着パターンを持っているのか」を知ることが第一歩です。

- 愛着スタイル診断や心理テストを活用

- 恋愛や人間関係での反応パターンを振り返る

- 幼少期の親との関係や過去の恋愛経験を書き出してみる

自分の行動の裏にある「内的作業モデル」(人や自分に対する基本的な信念)を意識化することで、変化のきっかけが生まれます。

②感情表現とコミュニケーションの練習法

- 「ありがとう」「嬉しい」「助かった」などの感情を日常的に口に出す

- 相手にお願いごとをする練習をする(例:コンビニで袋を頼む程度から)

- 会話で相手の目を見る時間を少しずつ増やす

感情表現は、いきなり深い話からではなく、小さな場面から始めるのがポイントです。

③安全基地を築くための人間関係作り

- 自分を否定せず受け止めてくれる人と関わる

- 無理に人脈を広げず、「安心できる少人数の関係」を大切にする

- 趣味や活動を通じて自然に交流できる場を持つ

安全基地とは、安心感を与えてくれる存在や場所のこと。

これがあると、徐々に人との親密さに慣れていけます。

④専門的アプローチ(EFTやカウンセリング)

- EFT(感情焦点型療法):カップルや家族間の安全基地づくりに有効

- 認知行動療法(CBT):感情と行動のパターンを見直す

- オンラインカウンセリング:人と直接会うのが不安な場合でも始めやすい

専門家のサポートは、自己流では気づけない思考や行動のクセを発見する手助けになります。

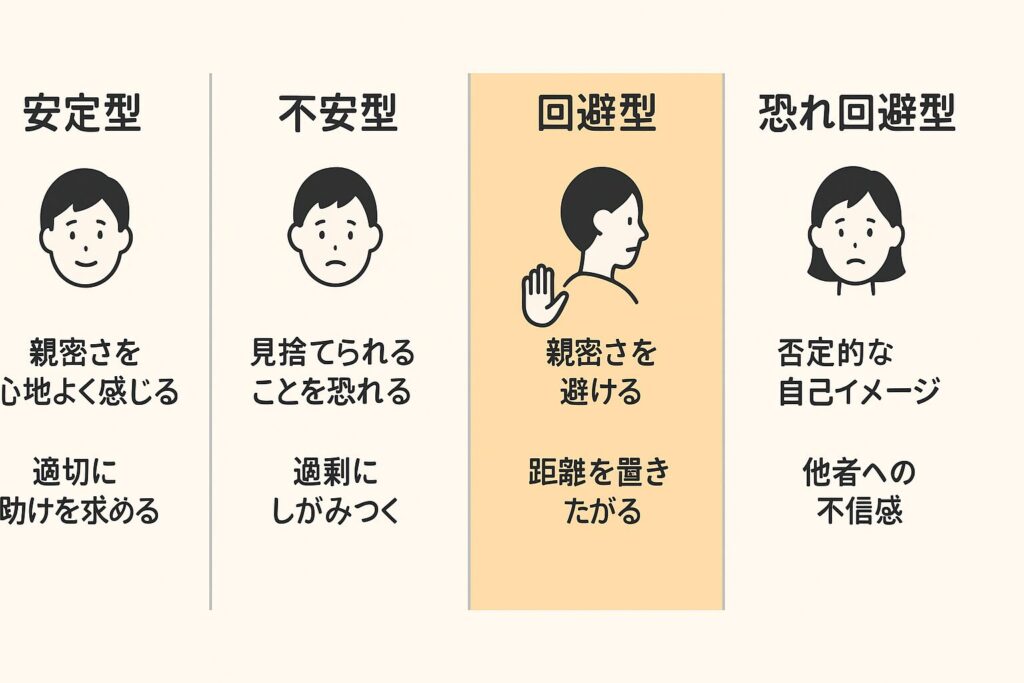

回避型愛着スタイルと他タイプとの違い

回避型愛着スタイルを理解するには、他の愛着スタイルとの比較が欠かせません。

比較することで、自分や相手の行動パターンをより正確に把握できます。

不安型・安定型・恐れ回避型との比較

| タイプ | 親密さへの態度 | 感情表現 | 主な特徴 |

|---|---|---|---|

| 安定型 | 適度に近づき、適度に距離を保つ | オープンで柔軟 | 信頼関係を築きやすい |

| 不安型 | 強く求めすぎる | 感情的になりやすい | 見捨てられ不安が強い |

| 回避型 | 過度に距離を取る | 抑え気味 | 自立重視・干渉を嫌う |

| 恐れ回避型 | 近づきたいが怖い | 不安定 | 親密さと距離取りを繰り返す |

回避型は「距離を取る」ことが特徴ですが、恐れ回避型とは違い、基本的に親密さそのものをあまり必要としない傾向があります。

見分け方のポイントと共通点の整理

回避型の見分け方

- 関係が深まりそうになると距離を取る

- 感情表現が少ない

- 依存や束縛を嫌う

不安型との共通点

- 過去の関係で傷ついた経験を持つ場合が多い

- 安全基地がないと不安定になりやすい

安定型との共通点

- 自立心がある

- 一人の時間を大切にする

有名な研究・理論・人物から見る回避型愛着

回避型愛着スタイルは、心理学のさまざまな研究や臨床事例で扱われてきました。

ここでは、信頼性の高い研究と、その発展に関わった著名な人物を紹介します。

ストレンジ・シチュエーション法(エインズワース)

メアリー・エインズワースが開発した、母子関係の観察実験です。

生後12か月前後の乳児を、母親と一時的に引き離し、再会時の反応を見る方法です。

- 安定型:母親の帰還で安心し、甘える

- 不安型:過度にしがみつき、不安を示す

- 回避型:母親が帰ってきても甘えず、感情をあまり表さない

この結果から、回避型の乳児は感情表現を抑える戦略を持っていると分かります。

成人愛着面接(AAI)とミネソタ縦断研究

成人愛着面接(AAI)は、幼少期の親との関係や記憶を語ってもらい、その一貫性や感情表現から愛着スタイルを分析する方法です。

ミネソタ縦断研究では、幼少期から成人期まで追跡調査を行い、幼少期の愛着パターンが恋愛・仕事・友情にも影響することを示しました。

これらの研究は、愛着スタイルは大人になっても影響を及ぼすという重要な証拠になっています。

ブレネー・ブラウンやアミール・レヴィンの見解・名言

- ブレネー・ブラウン(脆弱性研究者)

「親密さは、互いの脆さを見せることから始まる」

→ 回避型の「脆さを避ける傾向」と対比的に使える名言です。 - アミール・レヴィン(『愛着スタイルがわかる本』著者)

「回避は冷たさではなく、自己防衛の形なのだ」

→ 回避型の行動の背景を誤解なく伝えるのに有効な一言です。

まとめ|回避型愛着スタイルを理解し、より良い人間関係へ

回避型愛着スタイルは、「人との距離を一定以上近づけないことで安心感を保つ」という心理的戦略です。

その背景には、幼少期の親子関係や過去の恋愛経験、文化的要因などが影響しています。

一見、自立していてクールに見えますが、長期的な関係ではすれ違いや孤立感を招きやすい一面もあります。

しかし、これは変えられない性格ではなく、自覚と小さな練習の積み重ねで改善できるパターンです。

行動提案

- 自分の愛着スタイルを知る

→ 心理テストや振り返りを通じて、行動パターンや信念(内的作業モデル)を把握する。 - 小さな感情表現から始める

→ 「ありがとう」「嬉しい」など、日常で簡単にできる感情表現を増やす。 - 安全基地を持つ

→ 安心して弱みを見せられる相手や環境を大切にする。

※もし自分だけではうまく改善できないと感じる場合は、EFT(感情焦点型療法)やカウンセリングなどの専門的サポートもあります。必須ではありませんが、安心して進めたいときの選択肢として知っておくと安心です。