頭の中で同じことばかり考えてしまい、「どうしても止まらない…」と悩んだことはありませんか?

「また失敗するかも」「嫌われたかも」といった考えがぐるぐる続くと、ストレスや不安で心も体も疲れてしまいますよね。

実はこれは自動思考と呼ばれる心のクセで、脳の仕組み(デフォルトモードネットワーク=何もしていないときに働く脳回路)や、脳疲労、さらには「考えないほど考えてしまう」シロクマ効果といった心理現象が深く関わっています。

この記事では、

- 自動思考が止まらない原因(脳と心理の視点)

- 認知のゆがみとの関係

- 日常生活でできる具体的な対処法

をわかりやすく解説します。読んだあとには「考えすぎに振り回されないコツ」が見えてくるはずです。

ぜひ最後まで読んでくださいね。

自動思考とは?止まらないとどんな影響があるのか

自動思考の基本的な定義(初心者向けに簡単に)

自動思考とは、出来事が起きたときに頭にパッと浮かぶ考えやイメージのことです。

例えば、上司に挨拶したのに返事がなかったときに「嫌われたかも…」と瞬時に考えてしまう――これが自動思考です。

ポイントは次の2つです:

- 無意識に浮かぶ(考えようと思っていないのに出てくる)

- 瞬間的に出る(数秒のうちに頭に浮かぶ)

つまり「心のクセ」のようなもので、放っておくと感情や行動を左右してしまいます。

ネガティブ思考との違いと関係性

自動思考とネガティブ思考は混同されがちですが、少し違います。

- 自動思考:出来事に反応して瞬間的に浮かぶ考え(例:「また失敗するかも」)

- ネガティブ思考:自分で繰り返し考え続けてしまう傾向(例:「どうせ自分はダメだ」と長時間悩む)

つまり、自動思考は「一瞬の反応」で、ネガティブ思考は「その反応を引きずり続ける状態」と言えます。

両者はつながっていて、自動思考がきっかけでネガティブ思考に発展するケースが多いのです。

自動思考がストレスや不安を強める仕組み

自動思考にはポジティブなものとネガティブなものがあります。

たとえば「今回はうまくいく」という前向きな考えもあれば、「嫌われたかもしれない」という不安な考えもあります。

しかし、人間の脳にはネガティビティ・バイアス(危険を避けるためにネガティブな情報を優先するクセ)があり、どうしてもネガティブな自動思考が目立ちやすくなります。

このため、自動思考はストレスや不安を強める原因となりやすいのです。

具体的には、次のような影響が出てきます。

ストレスが増える

「また怒られるに違いない」「嫌われたかもしれない」と考え続けることで、心だけでなく体まで緊張してしまいます。

不安や落ち込みが強まる

自動思考は多くの場合「事実」ではなく「頭の中の推測」です。

それを現実のように感じてしまい、不安が膨らみやすくなります。

悪循環に陥る

不安や落ち込み → ネガティブな自動思考 → さらに不安や落ち込み…というスパイラルが生まれてしまいます。

例えるなら、自動思考は心の中に流れる“自動再生リスト”のようなもの。

ネガティブに偏ると、不安な曲ばかりがリピート再生されてしまいます。

そんな状態が続けば心は疲れてしまいます。だからこそ、この仕組みを理解して「再生を止める方法」を身につけることが大切です。

自動思考が止まらない原因|脳と心理の2つの視点

自動思考が止まらないのには、脳の働きと心理的な要因の2つの視点から説明できます。ここでは代表的な3つのメカニズムを紹介します。

①デフォルトモードネットワーク(DMN)が働くとき

デフォルトモードネットワーク(DMN)とは、脳が「何もしていないとき」に活発になる回路です。

ぼーっとしているときや暇なときに、過去の後悔や未来の不安が頭に浮かぶのはこのDMNの影響です。

- DMNは「自己に関する記憶や想像」に関与している

- 活動が強すぎると、ネガティブな自動思考が繰り返し出やすくなる

つまり、脳がアイドリング状態になるほど「勝手に考え事をする」ようにできているのです。

②脳疲労による思考コントロール機能の低下

脳は筋肉と同じで、使いすぎると疲労します。特に前頭前野(考えを整理したり抑制したりする部分)が疲れると、思考を止める力が落ちてしまいます。

- 睡眠不足や情報過多 → 前頭前野が疲れる

- 抑制が効かなくなる → 自動思考を止められない

例えるなら、脳が「ブレーキの効かない車」になった状態です。疲労を回復させない限り、考えすぎは止まりません。

③シロクマ効果(白クマ実験)に見る「考えないほど考えてしまう心理」

心理学者ウェグナーの有名な実験で「白クマのことを考えないで」と言われると、逆に白クマが頭から離れなくなることが示されました。

これをシロクマ効果と呼びます。

自動思考も同じで、「考えないようにしよう」とするほど意識が集中してしまい、余計に考えが強まるのです。

✅まとめると、自動思考が止まらないのは「脳の仕組み」「脳疲労」「考えないほど考えてしまう心理」といった要因が大きく関わっているからです。人によって強く働く要因は異なりますが、この3つは代表的なパターンとして知られています。

自動思考と認知のゆがみの関係

自動思考が強まると、私たちは現実を正しく捉えられずに「偏った考え方」をしやすくなります。これを認知のゆがみと呼びます。自動思考と認知のゆがみは相互に影響し合い、心の悪循環を作り出すのです。

認知のゆがみの代表例(全か無か思考・結論の飛躍など)

認知のゆがみにはいくつかの典型的なパターンがあります。初心者でも分かりやすいように例を挙げます。

- 全か無か思考:「100点じゃなきゃ失敗だ」と考える(白黒でしか判断できない)

- 結論の飛躍:「彼が挨拶してくれなかった=自分を嫌っているに違いない」

- マイナス化思考:「褒められてもお世辞だろう」と良い情報を否定してしまう

これらは現実よりも「思い込み」に近い解釈です。自動思考が強いと、こうした偏った認知が日常的に起こりやすくなります。

自動思考と認知のゆがみが悪循環を生む理由

自動思考と認知のゆがみはお互いを強化し合います。

- 出来事が起きる → ネガティブな自動思考が浮かぶ

- 認知のゆがみで「偏った解釈」をする

- 不安や落ち込みが強まり、またネガティブな自動思考が出る

このサイクルが繰り返されると、ますます抜け出しにくくなります。 いわば「心の中で同じ考えが反響し続ける状態」です。

自分の思考パターンに気づくことが第一歩

大切なのは、「自分がどんな認知のゆがみを持っているか」に気づくことです。

- まずは「これは事実?それとも思い込み?」と問い直してみる

- 書き出して客観視すると「クセ」に気づきやすい

気づきがあるだけで、自動思考と認知のゆがみの悪循環を断ち切るきっかけになります。

✅ まとめると、自動思考は認知のゆがみを生み、認知のゆがみがまた自動思考を強めるという悪循環が問題の本質です。

そのため「気づき」が改善のスタート地点になります。

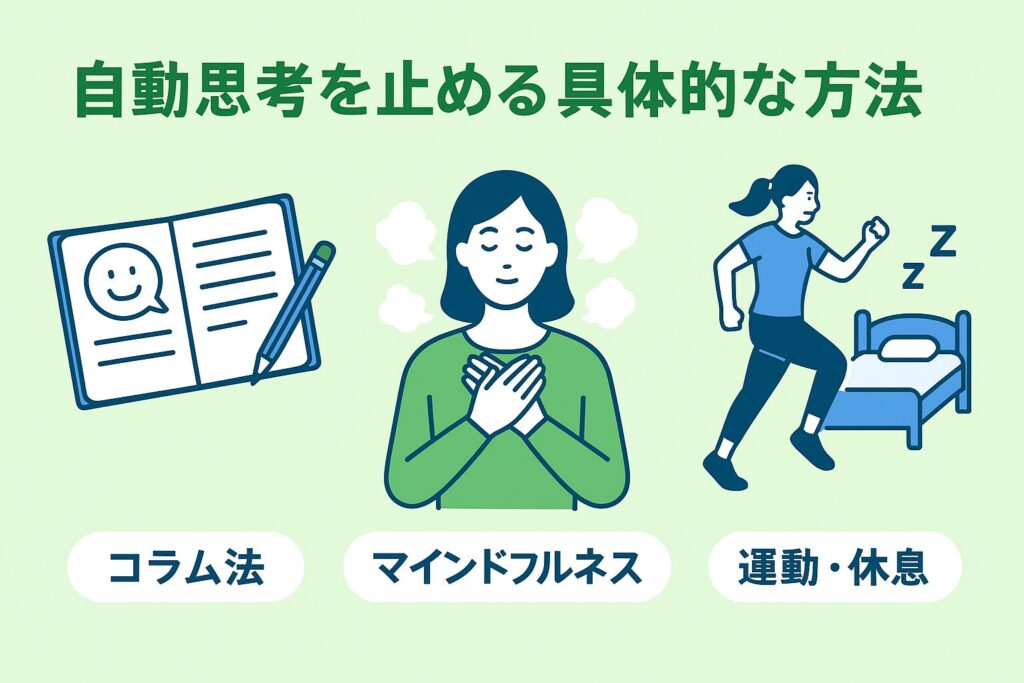

自動思考を止める具体的な方法

自動思考は「無理に止めよう」としても逆効果になることがあります。そこで重要なのは、客観視・距離を取る・リセットするという3つのアプローチです。ここでは初心者でもすぐに試せる具体的な方法を紹介します。

①コラム法で自分の思考を客観視する

コラム法は認知行動療法で使われる代表的な手法です。思考を紙に書き出して整理し、「事実」と「思い込み」を切り分けます。

やり方の一例:

- 出来事を書く:「上司に挨拶したのに無視された」

- 自動思考を書く:「嫌われているに違いない」

- 感情を数値化する:「不安80%、怒り40%」

- 反論や別の解釈を書く:「上司は忙しくて気づかなかったのかも」

- 感情を再評価する:「不安が30%に減った」

👉 ポイントは、「頭の中」から「紙の上」に移すこと。これだけで冷静さを取り戻しやすくなります。

②マインドフルネスで「今ここ」に集中する

マインドフルネスとは、「過去や未来の思考」ではなく「今この瞬間」に意識を向ける練習です。

簡単な実践方法:

- 静かな場所で座り、呼吸に意識を集中する

- 雑念が浮かんでも「考えているな」と気づき、呼吸に戻す

- 5分間続けるだけでも効果あり

👉 「考えないようにする」のではなく、「考えに気づいて手放す」イメージが大切です。

③運動や休息で脳疲労をリセットする

自動思考が止まらない背景には、脳疲労もあります。前頭前野が疲れていると「思考のブレーキ」が効かなくなるのです。

効果的なリセット法:

- 軽い運動(ウォーキング・ヨガ):体に意識が向き、考えが減る

- 十分な睡眠:脳の疲れを解消し、思考の整理力を回復

- 自然の中で過ごす:DMNの過活動を抑え、リラックス効果を得られる

👉 体を整えることは、心のコントロールにも直結します。

✅ まとめると、

- 書き出す(コラム法)

- 観察する(マインドフルネス)

- 休める(運動・睡眠)

この3つを組み合わせることで、自動思考を「抑え込む」のではなく「うまくコントロール」できるようになります。

日常生活でできる自動思考の対処法

自動思考を止めるには、特別なトレーニングだけでなく、日常の小さな工夫が大きな効果をもたらします。ここでは、生活に取り入れやすい方法を紹介します。

短時間でできる呼吸法や瞑想の取り入れ方

- 呼吸法:3秒吸って、6秒かけて吐く。これを数分繰り返すだけで副交感神経が働き、心が落ち着く。

- ミニ瞑想:通勤中や待ち時間に「自分の呼吸」や「歩く感覚」に意識を向ける。

👉 ポイントは「雑念を消す」ことではなく、気づいて戻ることを繰り返すことです。

睡眠・運動・生活習慣の改善がもたらす効果

- 睡眠不足 → 脳疲労を悪化させ、自動思考が強まりやすい

- 軽い運動 → DMN(考えごとを増やす脳回路)の活動を抑え、気持ちをリセットできる

- 生活習慣の安定 → 規則正しい生活は「思考の暴走を防ぐ土台」になる

👉 生活習慣の改善は「地味だけど一番効く薬」ともいえるでしょう。

考えすぎをやめるセルフトークの工夫

自動思考が浮かんだときに、自分に短い言葉で声をかけると効果的です。

例:

- 「それは本当?」(思い込みを疑う)

- 「今は考えなくていい」(タイミングをずらす)

- 「とりあえず大丈夫」(安心感を与える)

👉 セルフトークは「頭の暴走にストップをかけるブレーキ役」になります。

✅ 日常生活の工夫だけでも、自動思考の勢いはかなり弱められます。

大切なのは「完璧に止めること」ではなく、距離を置いてうまく付き合うことです。

まとめ|脳の仕組みを知れば自動思考はコントロールできる

ここまで、自動思考が止まらない理由と、その対処法を紹介してきました。ポイントを整理すると、「なぜ止まらないのかを理解し、正しい方法で付き合うこと」が大切になります。

原因を理解することで不安は減る

- 自動思考が止まらないのは、脳の仕組み(DMN・脳疲労)や心理の働き(シロクマ効果)によるもの。

- 理由が分かるだけでも「自分がおかしいわけじゃない」と安心でき、不安が和らぎます。

👉 「脳と心のクセ」を理解することは、コントロールの第一歩です。

小さな実践で「考えすぎ」の習慣を変えられる

- コラム法で客観視する

- マインドフルネスで距離を取る

- 運動や休息で脳をリセットする

- 呼吸法・セルフトークで日常的に整える

こうした小さな実践を積み重ねることで、少しずつ「考えすぎの習慣」を変えていくことができます。

👉 大切なのは「完全に止めること」ではなく、必要以上に振り回されない自分になることです。

✅ まとめると、

- 自動思考が止まらないのは脳と心理の仕組みが関係している

- 仕組みを知れば「止め方」も見えてくる

- 日常に小さな工夫を取り入れるだけで、心は軽くなる