「どうして仕事ってこんなにつまらないんだろう?」そんな風に感じたことはありませんか。

・やる気が出ない、毎日が単調

・成果を出したいけどモチベーションが続かない

・もっと楽しく働きたいのに方法がわからない

実はそのヒントは「遊び心」にあります。遊び心とは、ゲームのような工夫やユーモアを取り入れる姿勢のこと。心理学のフロー理論(没頭状態)や自己決定理論(やる気の仕組み)でも効果が証明されています。

この記事では、遊び心と成果の関係をわかりやすく解説し、Googleやトヨタなど有名企業の事例、さらに今日からできる実践法まで紹介します。

読めば「仕事を楽しみながら成果を出すコツ」がつかめるはずです。ぜひ最後まで読んでくださいね。

なぜ仕事に遊び心が必要なのか?

私たちはつい「仕事=真面目にやるもの」「遊び=休み時間にするもの」と分けて考えがちです。ですが心理学の研究や実際の事例を見てみると、遊び心はむしろ仕事の成果を高めるポイントになります。ここではその理由を3つの観点から解説します。

①仕事がつまらないと成果が出にくい心理学的理由

人間の脳は「退屈」に弱いと言われています。興味がないタスクをやらされているとき、脳の報酬系(ドーパミンが分泌される回路)が働きにくくなるため、集中力も持続しません。

例えば、同じ事務作業でも「工夫の余地がある」と感じた人は、単調さを感じずに効率的にこなせます。逆に「ただの作業」と思うと、注意が散漫になり、ミスも増えがちです。つまり、つまらなさ=成果の低下につながります。

②遊び心が集中力やモチベーションを高める仕組み

一方で、ちょっとした遊び心を取り入れると脳は活性化します。

- 新しいアイデアを試す(例:資料にユーモアを加える)

- 自分なりのルールを作る(例:タスクを時間内にクリアするゲーム感覚)

- 小さなご褒美を設定する(例:一区切りついたらコーヒータイム)

これらは心理学的に「内発的動機づけ(楽しいからやる)」を強めます。その結果、自然に集中力が高まり、仕事のスピードや質も向上します。

③「仕事=義務、遊び=自由」という固定観念を崩す重要性

そもそも「仕事」と「遊び」を完全に分ける考え方は古いものです。文化人類学者ヨハン・ホイジンガは『ホモ・ルーデンス』で「人間は本質的に遊ぶ存在である」と述べています。

つまり、遊びと仕事は対立するものではなく、むしろ遊びの要素をどう仕事に取り入れるかが大事なのです。固定観念に縛られず、「遊ぶように働く」発想が、現代の働き方に合っています。

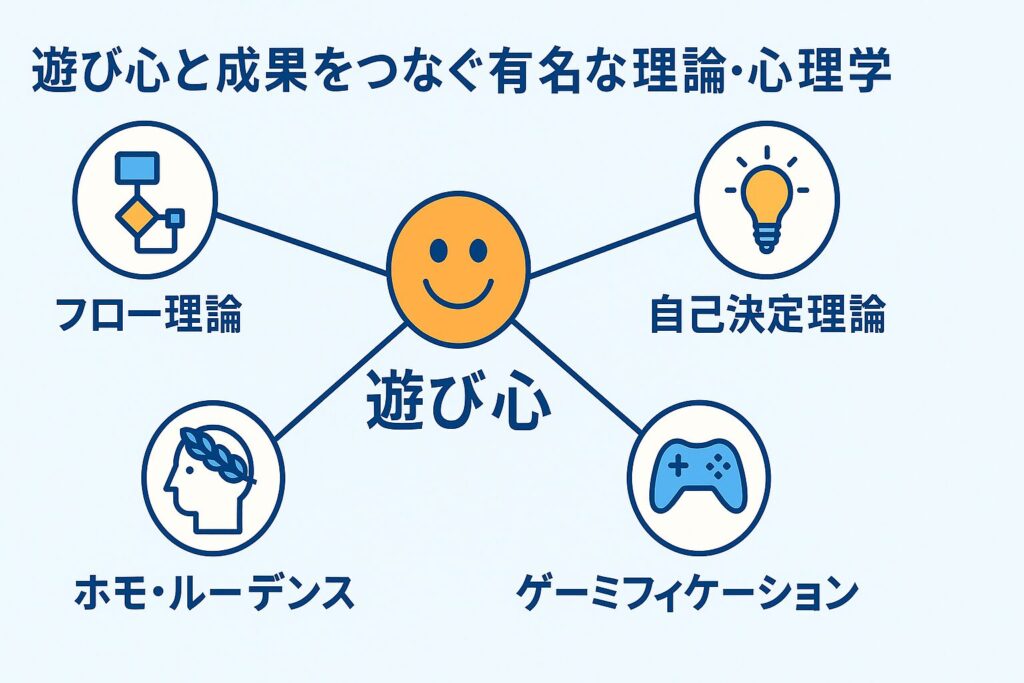

遊び心と成果をつなぐ有名な理論・心理学モデル

遊び心が成果につながることは、単なる感覚的な話ではなく、心理学や社会学の有名な理論によって裏付けられています。ここでは代表的な4つを紹介します。

①フロー理論(ミハイ・チクセントミハイ)|遊ぶように没頭すると成果が高まる

心理学者ミハイ・チクセントミハイが提唱した「フロー理論」は、遊びと仕事を考える上で重要です。

フローとは「時間を忘れるほど没頭している状態」のこと。ゲームやスポーツを夢中でやっているときに近い感覚です。

- スキルと課題のレベルがちょうど釣り合うと、人はフローに入りやすい

- フロー状態では集中力・創造力・満足感が高まり、成果も上がりやすい

仕事に遊び心を取り入れると、このフロー状態に入りやすくなるのです。

②自己決定理論(デシ&ライアン)|遊びが「自主性・有能感・関係性」を満たす

心理学者エドワード・デシとリチャード・ライアンによる「自己決定理論」では、人のやる気を高める3つの要素が示されています。

- 自主性(自分で選んでいる感覚)

- 有能感(できる・成長している感覚)

- 関係性(誰かとつながっている感覚)

遊びには自然にこれらが含まれています。例えばチームで新しい企画を遊び心で考えると、自由に発想でき(自主性)、成功体験を積み(有能感)、仲間と共有できる(関係性)。結果として高いモチベーションが維持されます。

③ホモ・ルーデンス(ヨハン・ホイジンガ)|人間は遊ぶ存在である

歴史学者ヨハン・ホイジンガの著書『ホモ・ルーデンス』(1938年)は、遊びを文化の本質と位置づけました。

彼は「人間はホモ・サピエンス(知恵のある人)である前に、ホモ・ルーデンス(遊ぶ人)である」と主張。

つまり、遊びは人間の本質的な活動であり、芸術・宗教・スポーツ・仕事にもその要素が含まれています。

仕事に遊びを取り入れることは、人間らしい働き方に立ち戻ることでもあります。

④ゲーミフィケーション理論|ゲーム要素で仕事を楽しみながら成果を出す

2000年代以降注目される「ゲーミフィケーション」は、ゲームの仕組みを日常やビジネスに応用する考え方です。

- ポイントやランキングで達成感を得る

- レベルアップのようにスキルの進捗を見える化する

- チームで「協力戦」をする感覚で仕事を進める

これにより、仕事が「ただの義務」ではなく「遊び感覚」で進められ、モチベーションと成果が同時に高まるのです。

遊び心を仕事に取り入れた有名な事例

理論だけでなく、実際に遊び心を取り入れて成果を上げた企業や現場の事例があります。ここでは代表的な3つを紹介します。

①Googleの「20%ルール」から生まれた革新的サービス

Googleでは、社員が勤務時間の20%を自由に使える制度が導入されていました。これは「遊びのように、自分が本当に興味のあるテーマに挑戦していい」という仕組みです。

この余白から生まれたのが、GmailやGoogleマップといった大ヒットサービス。遊び心を尊重した結果、世界中に影響を与えるプロダクトが誕生しました。

②トヨタのカイゼン文化に見る「小さな遊び心」

日本の製造業を代表するトヨタでは、「カイゼン(改善)」文化が根付いています。

現場の社員が「ちょっとした工夫」を楽しみながら提案し、みんなで改良していく流れは、まさに遊び心が組織文化になった例です。

小さな遊び的発想の積み重ねが、世界トップレベルの生産性と品質につながっています。

③スポーツや教育現場で活用される遊び的アプローチ

遊びの要素はビジネスだけでなく、スポーツや教育の現場でも成果を上げています。

- スポーツ:練習を「ミニゲーム化」すると、選手の集中力が高まりやすい

- 教育:学習を「クイズ形式」や「ごっこ遊び」にすると、子どもの理解度が深まる

こうした手法は「遊び=成長を促す原動力」であることを証明しています。

遊び心が成果につながる科学的根拠

「遊びは楽しいけれど、成果とは関係ない」と思われがちですが、実際には科学的にも裏付けられています。ここでは3つの視点から解説します。

①創造性と発想力が高まるメカニズム

遊びのように自由度の高い活動をすると、脳の前頭前野(創造的思考や判断を担う部分)が活性化します。

結果として、今までにない発想や新しい解決策が生まれやすくなります。

- 単調な作業 → 脳は省エネモードでアイデアが出にくい

- 遊び心のある取り組み → 好奇心が刺激され、ひらめきが増える

例えば、ブレインストーミングをゲーム感覚で行うと、質より量を意識できるためユニークなアイデアが出やすくなります。

②ストレス軽減とメンタルヘルスの向上効果

遊びはストレスを解消する「心のリセット機能」を持っています。

楽しいと感じるとき、脳内ではセロトニンやドーパミンといった神経伝達物質が分泌され、心を安定させます。

その結果:

- イライラや疲労感が減る

- 睡眠の質が改善する

- 翌日の集中力が高まる

遊び心を日常業務に少し取り入れるだけで、長期的なメンタルの安定と成果の持続性につながります。

③遊びがチームワークや人間関係を良くする理由

人は「遊び」を共有すると心理的距離が縮まります。

例えば、会議でユーモアを交えたり、休憩時間に軽いゲームをすることで、メンバー同士の信頼関係が深まります。

信頼があるチームは:

- 意見交換が活発になる

- ミスを隠さず改善できる

- 協力的な雰囲気が生まれる

つまり遊び心は、人間関係を円滑にし、結果的にチーム成果を高める潤滑油なのです。

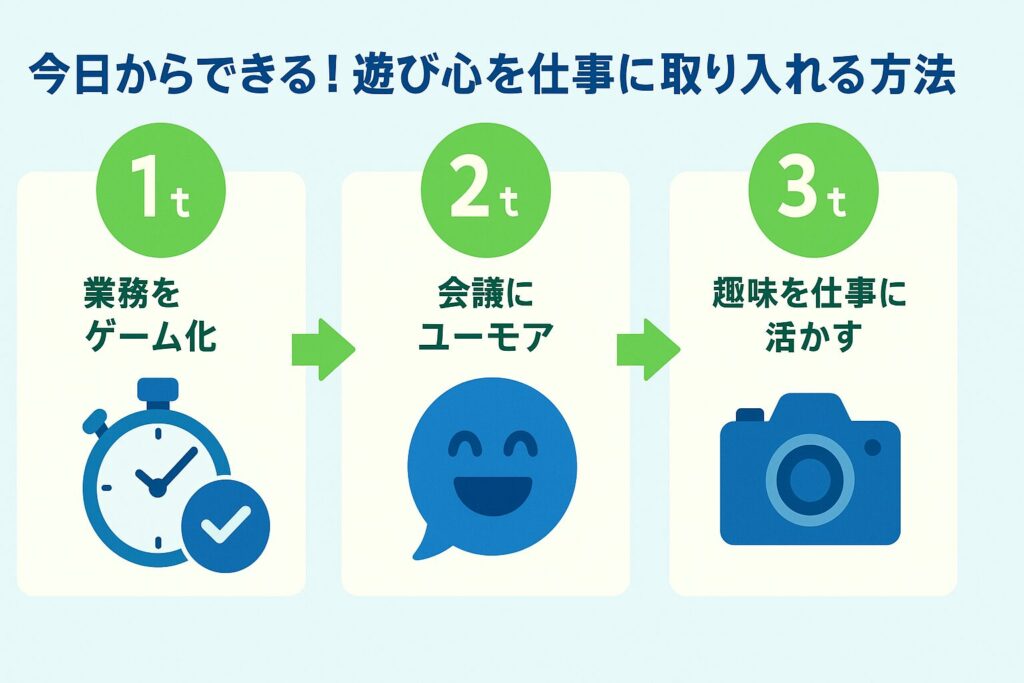

今日からできる!遊び心を仕事に取り入れる方法

遊び心は特別な制度や環境がなくても、日常の工夫次第で誰でも取り入れられるものです。ここでは具体的に実践できる方法を紹介します。

日常業務を「ゲーム化」して楽しむ工夫

単調なタスクでも、少しルールを変えると面白くなります。これをゲーミフィケーションと呼びます。

- タイマーを使って「何分で終わらせられるか」挑戦する

- 自分の成長を「レベルアップ表」に記録する

- クリアごとに「ご褒美タイム」を用意する

こうした工夫で、義務感ではなく達成感と楽しさを味わいながら仕事が進められます。

会議や打ち合わせでユーモアを取り入れる

会議が堅苦しいと、意見が出にくくなります。そこでユーモアや遊び的要素を少し加えると雰囲気が変わります。

- アイスブレイクで「簡単なクイズ」や「一言ゲーム」

- 意見出しを「点数制」にして競争感覚にする

- 発表にイラストやジョークを交える

これにより場が和み、発想が広がりやすく、チームの一体感も高まるのです。

趣味や余暇活動を仕事の発想に活かすコツ

遊び心は、仕事以外の時間にもヒントがあります。

- 趣味の視点を仕事に応用(例:写真好きなら資料作りにビジュアル感覚を活かす)

- 余暇の体験をアイデアに転換(例:旅行での気づきを企画に取り入れる)

- 遊びと仕事をつなげる習慣を持つ(例:日記やメモに「今日の遊びから学んだこと」を書く)

遊びと仕事を切り離すのではなく、遊びをエネルギー源として取り込むことが大切です。

まとめ|遊び心が成果を生む働き方を実践しよう

ここまで見てきたように、遊び心は単なる気分転換ではなく、成果を高める重要な要素です。心理学の理論や実際の事例もそれを裏づけています。最後に大切なポイントを整理しましょう。

遊びと成果を両立させるマインドセット

- 仕事=義務、遊び=自由という古い固定観念を手放す

- 遊びを「余計なもの」ではなく「成果を引き出す原動力」と捉える

- 小さな遊び的工夫(ゲーム化・ユーモア・工夫)を積み重ねる

この考え方を持つだけで、毎日の業務が前向きに変わります。

仕事を楽しむことが長期的な成功につながる

- 遊び心 → 集中力・創造性・人間関係を高める

- 結果として、短期的な成果だけでなく長期的なキャリアや幸福感も向上する

- 「楽しんでいる人ほど成果を出せる」という流れを自分の働き方に取り入れる