「どうして自分は衝動を抑えられないんだろう?」「あの人、なんであんなに傲慢なの?」――そんな疑問を抱いたことはありませんか。

つい衝動買いをして後悔したり、自分だけ特別扱いされたい気持ちが強くて人間関係がうまくいかない…。それは早期不適応スキーマ(幼少期に形成される思考のクセ)が影響しているかもしれません。

この記事では、特権意識/傲慢スキーマと自己抑制不足スキーマを中心に、その心理的な背景や日常で起こりやすい行動パターン、さらに克服のためのヒントをわかりやすく解説します。

「自分や周りの人の心理をもっと理解したい」という方は、ぜひ最後まで読んでくださいね。

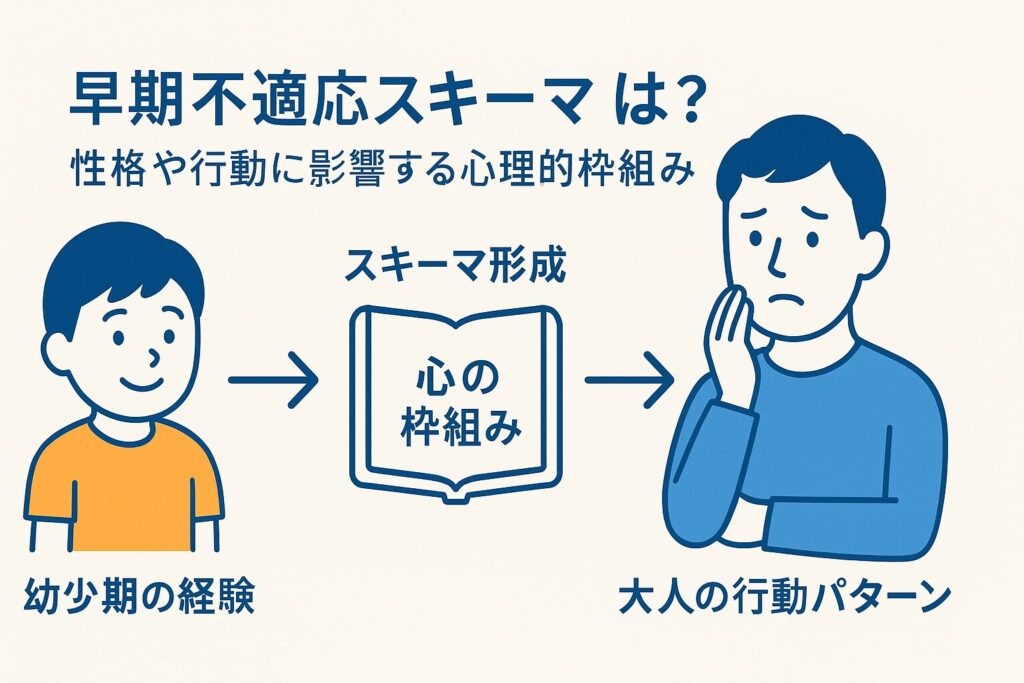

早期不適応スキーマとは?|性格や行動に影響する心理的枠組み

私たちが日常でとる行動や考え方には、「スキーマ(schema)」と呼ばれる心の枠組みが大きな影響を与えています。スキーマとは、これまでの経験から作られる「思考のクセ」や「世界の見方」のようなものです。たとえば、幼少期に「人は信頼できる」と何度も体験した人は、自然と人を信用しやすくなります。一方で「自分は愛されない」と繰り返し感じてきた人は、大人になっても不安や疑いを抱きやすくなります。

こうした偏ったスキーマが強く根付くと、現実の状況に合わない思考や行動を続けてしまいます。これを「早期不適応スキーマ」と呼びます。つまり、子どもの頃に形成された考え方が大人になっても強く残り、「なぜ自分は同じ失敗を繰り返すのか?」という悪循環を生むのです。

スキーマの基本概念|「心の枠組み」が行動を左右する

- スキーマ=心のメガネのようなもの。出来事をどう解釈するかを決めるフィルター。

- ポジティブなスキーマは自己肯定感や安心感につながる。

- ネガティブなスキーマ(早期不適応スキーマ)は、不安や怒り、自己否定を引き起こす。

例:同じ出来事(友達から返信が遅い)でも、

- 「きっと忙しいんだろう」と受け止められる人もいれば、

- 「嫌われたに違いない」と強く不安を感じる人もいる。

この違いを作っているのがスキーマです。

5つのスキーマ領域と自律性・自己統制の障害領域の位置づけ

ヤング博士のスキーマ理論では、早期不適応スキーマは大きく5つの領域に分類されます。

- 断絶・拒絶領域(「愛されない」「見捨てられる」など)

- 自律性・パフォーマンスの障害領域(無力感・失敗への恐れ)

- 他者志向領域(他人に尽くしすぎる・自己犠牲)

- 過剰な警戒・抑制領域(感情を抑えすぎる・完璧主義)

- 自律性・自己統制の障害領域(衝動的・わがまま・依存的)

この記事で扱う「傲慢」や「自己抑制不足」は、⑤の自律性・自己統制の障害領域に含まれるタイプです。

なぜ幼少期の経験が大人の行動パターンに影響するのか

スキーマは、子ども時代の繰り返し体験から作られます。

- 望んだことがすぐに与えられる環境 → 我慢が苦手になる

- 厳しいしつけがなく、境界線が曖昧 → ルールを守れない思考が残る

- 「あなたは特別」と過度に持ち上げられる → 特権意識が根づく

大人になってからも、このスキーマが自動的に働きます。そのため、「性格だから仕方ない」ではなく、学習された思考パターンと捉えることで改善が可能になるのです。

自律性・自己統制の障害領域とは?|衝動性やわがままにつながる心理背景

「自律性・自己統制の障害領域」は、早期不適応スキーマの中でも特に衝動性・わがまま・依存と関わる部分です。

本来、私たちは「欲求を我慢する力」や「社会のルールを守る力」を育てながら成長していきます。ところが、この領域に偏りがあると、目先の欲求を優先したり、人間関係でトラブルを起こしやすい傾向が出てきます。

ここでは、この領域の特徴をもう少し具体的に見ていきましょう。

境界線が弱い人が陥りやすい特徴

自律性・自己統制の障害領域にある人は、自分と他人の境界線(バウンダリー)が曖昧になりがちです。

- 「自分が欲しい」と思ったらすぐ行動してしまう

- 他人に対しても「してほしい」と強く要求する

- 自分の欲求と他人の権利の線引きが難しい

たとえば、友達に「今日会いたいから来てよ」と無理を言ったり、会議中に感情のまま発言してしまうなど、衝動的な行動が目立つケースがあります。

長期的な利益より目先の欲求を優先してしまう心理

この領域に影響されると、「今の気持ち」>「将来の利益」になりやすくなります。

- ダイエット中なのに甘いものを我慢できない

- お金を貯めたいのに衝動買いしてしまう

- 勉強や仕事を後回しにして遊びを優先する

これは単なる意思の弱さではなく、「我慢する力」より「欲求を満たす快感」の回路が強く働いてしまう心理構造によるものです。

人間関係や仕事で起きやすいトラブル例

自律性・自己統制の障害領域が強いと、人間関係や仕事で以下のような問題が起きやすくなります。

- 人間関係

- わがままと思われ、距離を置かれる

- 他人を尊重できず、トラブルを招く

- 衝動的な言動で信頼を失う

- 仕事面

- 締め切りやルールを守れない

- 衝動的に転職や大きな決断をして後悔する

- 「自分だけは特別」と思って組織に馴染めない

こうした特徴は、のちに紹介する特権意識スキーマや自己抑制不足スキーマとしても表れていきます。

特権意識/傲慢スキーマ|「自分は特別であるべき」という思い込み

特権意識スキーマ(傲慢スキーマ)とは、早期不適応スキーマのひとつで、「自分は特別な存在であるべき」という強い思い込みが根底にある状態を指します。これは単なる自信やプライドではなく、他者とのバランスを欠いた優越感や自己中心性につながりやすいのが特徴です。

特権意識スキーマの定義と心理メカニズム

- 定義:自分は特別扱いされて当然、ルールに縛られない、と考える思考パターン

- 心理メカニズム:幼少期に「あなたは特別」「望むことは何でもかなえてあげる」と過度に持ち上げられたり、逆に「制限がなさすぎる」環境で育つと、このスキーマが形成されやすい

このように育った人は「普通の人とは違う」「自分には特別な権利がある」と感じやすくなり、現実とのギャップで人間関係の摩擦を生みます。

「特別扱いされたい」「他人を見下してしまう」心理の背景

特権意識スキーマを持つ人は、心の奥底に「承認されたい欲求」や「存在価値を保証してほしい思い」を抱えています。

しかし、その表現の仕方が「特別扱いを要求する」や「他人を見下して自分を守る」といった形で表れてしまうのです。

- 「自分だけは優遇されるべき」

- 「相手が自分を敬うのは当然」

- 「自分より下の人がいると安心する」

このような心理は、本人にとっては無意識の防衛反応でもあります。

傲慢スキーマが人間関係に与える影響

特権意識スキーマが強いと、人間関係に次のような悪影響が出る可能性があります。

- 友人関係:わがままや要求の多さから、相手が疲れて距離を置く

- 恋愛関係:相手を支配しようとして、衝突や別れにつながる

- 職場:協調性を欠き、組織の中で孤立しやすい

一見「自信がある人」に見えるものの、周囲からは「傲慢」「自己中心的」と受け取られることが多く、本人にとっても孤独や不満の原因になってしまいます。

自己抑制不足スキーマ|衝動や快楽を我慢できない心理

自己抑制不足スキーマとは、「衝動をコントロールできず、目先の快楽を優先してしまう」思考パターンを指します。これは単なる「意思が弱い」という問題ではなく、早期不適応スキーマの一種であり、深い心理的背景があります。

自己抑制不足スキーマの定義と特徴

- 定義:自分の衝動や欲求を抑えられず、長期的な利益より短期的な快楽を優先してしまう傾向

- 特徴:

- 我慢が苦手

- 衝動的に行動する

- 結果的に「後悔する行動」を繰り返す

たとえば「一度だけなら」と思って深夜に暴飲暴食したり、衝動的に高額な買い物をして後悔するのも、このスキーマに関連する行動です。

衝動買い・過食・浪費など具体的な行動例

自己抑制不足スキーマは、日常生活のさまざまな場面で表れます。

- お金:衝動買い、ギャンブル、浪費

- 食事:過食、暴飲暴食、ダイエットの失敗

- 生活習慣:徹夜でゲームやSNSをやめられない

- 人間関係:思ったことをすぐ口に出してしまう、感情的な行動

本人も「よくない」と分かっているのに、欲求の勢いに流されてしまうのが特徴です。

短期的な快楽を優先しやすい心理とその悪循環

自己抑制不足スキーマを持つ人は、「今楽になりたい」「今満たされたい」という衝動を優先してしまいます。

その背景には、幼少期の経験が影響していると考えられます。

- 幼少期に「待つこと」を学ぶ機会が少なかった

- 欲求がすぐに満たされる環境で育った

- 厳しいルールがなく、境界線が曖昧だった

その結果、

- 衝動に従って行動する

- 一時的な満足感を得る

- その後に後悔・罪悪感が生じる

- さらに不安やストレスから衝動が強まる

という悪循環が起こりやすいのです。

短期的な快楽を優先するのは自然なこと|人間の脳の仕組み

実は「短期的な快楽を優先する」こと自体は、人間の脳の仕組みとしてごく自然で普通のことです。

なぜ普通のことか?

- 人間の脳には「報酬系(ドーパミン回路)」があり、すぐ得られる快楽に強く反応するようにできている

- 進化の観点からも「今食べられるときに食べる」「今手に入るものを取る」方が生存に有利だった

- だから「つい甘い物を食べちゃう」「ついスマホを見てしまう」のは自然な行動

自己抑制不足スキーマが強い場合の悪循環

短期的な快楽を優先することはよくあることですが、自己抑制不足スキーマが強い場合は以下のように悪循環が起こります:

- 衝動に流されて行動する(例:浪費、過食)

- 一時的には満たされるが、その後に後悔や罪悪感が生じる

- 不安やストレスから、また「快楽で埋め合わせよう」とする

- 同じ行動を繰り返し、生活や人間関係に支障が出る

つまり「短期的な快楽を優先するのは誰にでもあること」だけど、

それが日常生活に悪影響を及ぼすほど強く出ると、スキーマに基づく悪循環になりやすいのです。

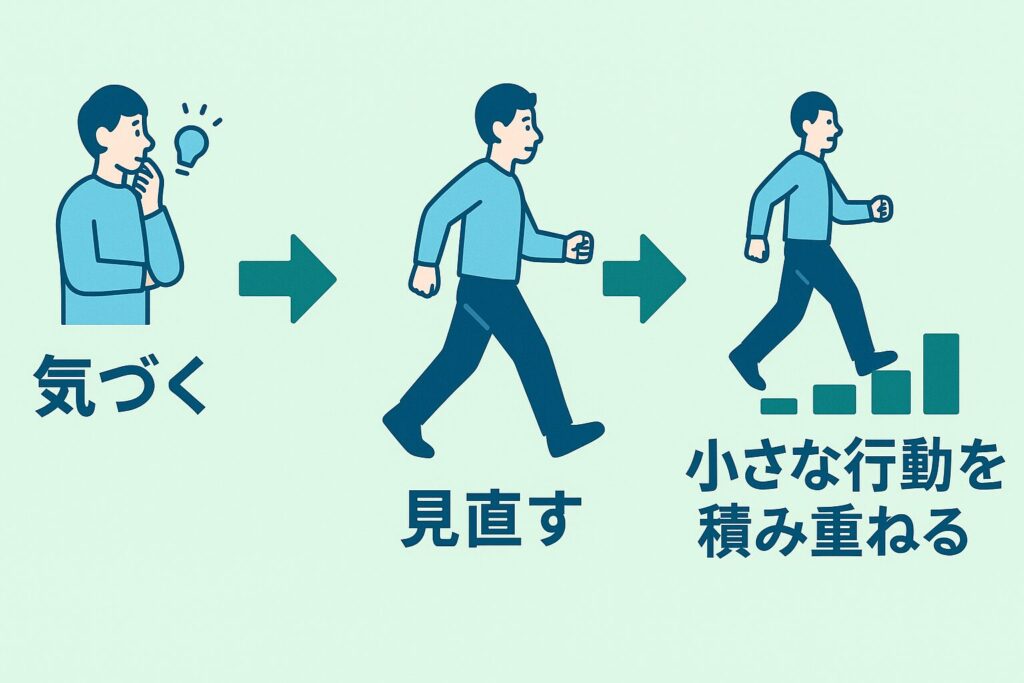

傲慢や自己抑制不足を克服するには?心理学的アプローチ

傲慢スキーマや自己抑制不足スキーマは、単なる「性格の問題」ではなく、幼少期に形成された思考パターン(早期不適応スキーマ)が大きく関わっています。したがって、改善には「心のクセ」に気づき、修正していく心理学的なアプローチが効果的です。

自分のスキーマに気づくことが第一歩

克服のために大切なのは、まず「自分にどんなスキーマがあるのか」に気づくことです。

- 自分が「特別扱いされたい」と思った場面を振り返る

- 衝動に流されて後悔した行動を書き出す

- 感情が強く動いた瞬間を記録する(セルフモニタリング)

👉 これらを習慣にすることで、「無意識のクセ」を可視化できるようになります。

認知行動療法やスキーマ療法での改善アプローチ

心理療法の中でも、認知行動療法(CBT)やスキーマ療法は効果的です。

- 認知行動療法(CBT)

→ 「考え方のクセ」を整理し、より現実的で柔軟な思考に切り替える練習を行う。 - スキーマ療法

→ 幼少期からの「心の傷」や「未解決の欲求」に焦点を当て、スキーマそのものを見直すアプローチ。

これらは専門家のサポートを得ながら進めるとより効果的ですが、セルフワークとして取り入れることも可能です。

日常でできるセルフケア(セルフモニタリング・小さな我慢の練習)

治療だけでなく、日常の中でできる工夫も役立ちます。

- セルフモニタリング

→ 日記やアプリに、自分の感情や衝動を書き出して整理する。 - 小さな我慢の練習

→ 「今すぐやりたいこと」を5分だけ我慢する → 少しずつ時間を延ばす。 - 置き換え行動

→ 衝動が出たとき、代わりに深呼吸・散歩・水を飲むなど別の行動を選ぶ。

こうした小さな習慣が積み重なることで、自律性と自己統制力が育っていきます。

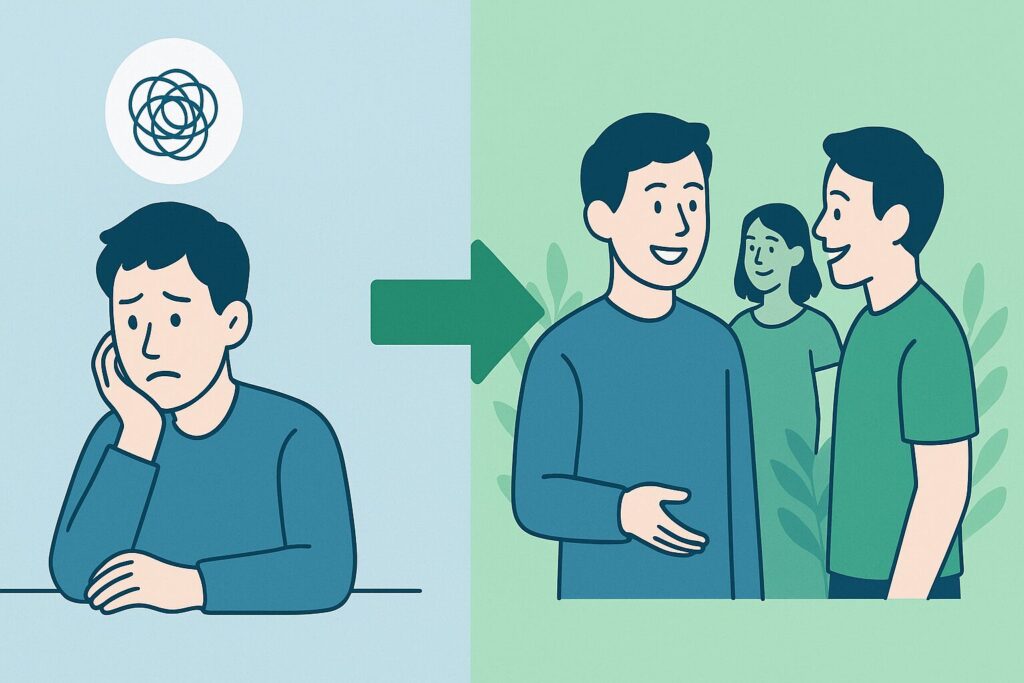

まとめ|スキーマを理解し、自律的で健全な人間関係へ

ここまで見てきたように、傲慢スキーマ(特権意識)や自己抑制不足スキーマは、単なる「性格」や「意思の弱さ」ではありません。幼少期に形成された早期不適応スキーマという「心の枠組み」が大きな影響を与えているのです。

「傲慢や自己抑制不足は性格ではなくスキーマの影響」

多くの人は「自分はわがままだから」「自分はだらしないから」と性格のせいにしてしまいます。しかし実際は、過去の経験から刷り込まれたスキーマの影響であることが多いのです。

つまり、「直せない性格」ではなく「変えられる思考パターン」だと理解することが第一歩になります。

気づくことで行動を変え、健全な自律性を育てられる

スキーマに気づけば、行動の選択肢も広がります。

- 衝動的に行動しそうなときに「これはスキーマの影響かも」と立ち止まる

- 「自分は特別扱いされるべき」という思い込みを意識して修正する

- 小さな我慢やセルフモニタリングを通じて、少しずつ自己統制力を鍛える

👉 このプロセスを積み重ねることで、健全な自律性や人間関係のバランスが育まれていきます。

必要なら専門家の支援を取り入れることも有効

スキーマは深く根付いているため、自分一人で改善するのは難しいケースもあります。

- 何度も同じ失敗を繰り返してしまう

- 人間関係のトラブルが慢性的に続く

- 衝動性のせいで生活に大きな支障が出ている

このような場合は、心理カウンセリングやスキーマ療法を行う専門家に相談するのも有効です。専門家のサポートを得ることで、より効果的にスキーマを書き換えることができます。