「相手からのLINEが遅れると不安になる」「嫌われたくなくて顔色をうかがってしまう」──そんな気持ち、ありませんか?

もしかするとそれは不安型愛着スタイルという、人間関係のパターンかもしれません。これは、幼少期の親との関わりや過去の経験から生まれる、相手からの愛情や承認を強く求め、不安を感じやすい傾向のことです。

この記事では、不安型愛着スタイルの意味や4つの愛着スタイルとの違い、具体的な特徴、原因、心理的な仕組みをわかりやすく解説します。さらに、恋愛や人間関係での影響、安定型に近づくための改善法、役立つ理論や名言もご紹介。

読み終える頃には、自分や身近な人の傾向が理解でき、関係を安心感で満たすヒントが見えてくるはずです。

ぜひ最後まで読んで、自分らしい人間関係の築き方を見つけてくださいね。

不安型愛着スタイルとは?意味と愛着スタイルの基本

不安型愛着スタイルとは、人との関係で「相手に嫌われたくない」「見捨てられたくない」という気持ちが強く働き、相手の言動に過敏に反応してしまう愛着スタイルのひとつです。

この性質は生まれつきではなく、幼少期の親や養育者との関係、その後の人間関係の経験によって形づくられると考えられています。

愛着理論(ボウルビィ)と4つの愛着スタイル

愛着理論は、イギリスの精神科医ジョン・ボウルビィが提唱した考え方です。

赤ちゃんは「養育者と安全なつながり(安全基地)を持つことで安心して探索できる」という前提から、養育者との関係の質が、その後の人間関係のパターンに大きな影響を与えるとされます。

成人の愛着スタイルは、一般的に以下の4つに分類されます。

- 安定型:自分も他人も信頼でき、親密さと自立のバランスが取れている

- 不安型:相手からの愛情を強く求め、見捨てられ不安を感じやすい

- 回避型:親密さを避け、自立を優先する傾向がある

- 恐れ回避型:親密さを求めるが同時に恐れ、近づくことも距離を取ることも難しい

不安型愛着スタイルの定義と英語名(Anxious Attachment)

不安型愛着スタイルは、愛着理論で分類される4つの愛着スタイルのひとつで、英語では “Anxious Attachment” または “Anxious Attachment Style” と呼ばれます。

定義としては「相手からの承認や愛情を強く求めるが、それが得られないのではと常に不安を感じる関係パターン」です。

この不安は現実の出来事よりも本人の内的な思い込みや過去の経験によって強くなりやすい特徴があります。

不安型と他のタイプ(安定型・回避型・恐れ回避型)の違い

- 安定型との違い:安定型は相手を信頼しつつ自分の時間も大切にできるが、不安型は相手への依存度が高く、離れると強い不安を感じやすい

- 回避型との違い:回避型は距離を保つ傾向があり、感情表現が少ない。一方、不安型は距離を縮めようとしすぎる

- 恐れ回避型との違い:恐れ回避型は「近づきたいが怖い」という相反する感情が同時に強く出る。不安型は恐れよりも「つながりたい」欲求が優位

不安型愛着スタイルの特徴|行動・感情・思考のパターン

不安型愛着スタイルの人は、日常の中で行動・感情・思考のすべてに共通する傾向が見られます。

ここでは、代表的なパターンを具体例とともに整理します。

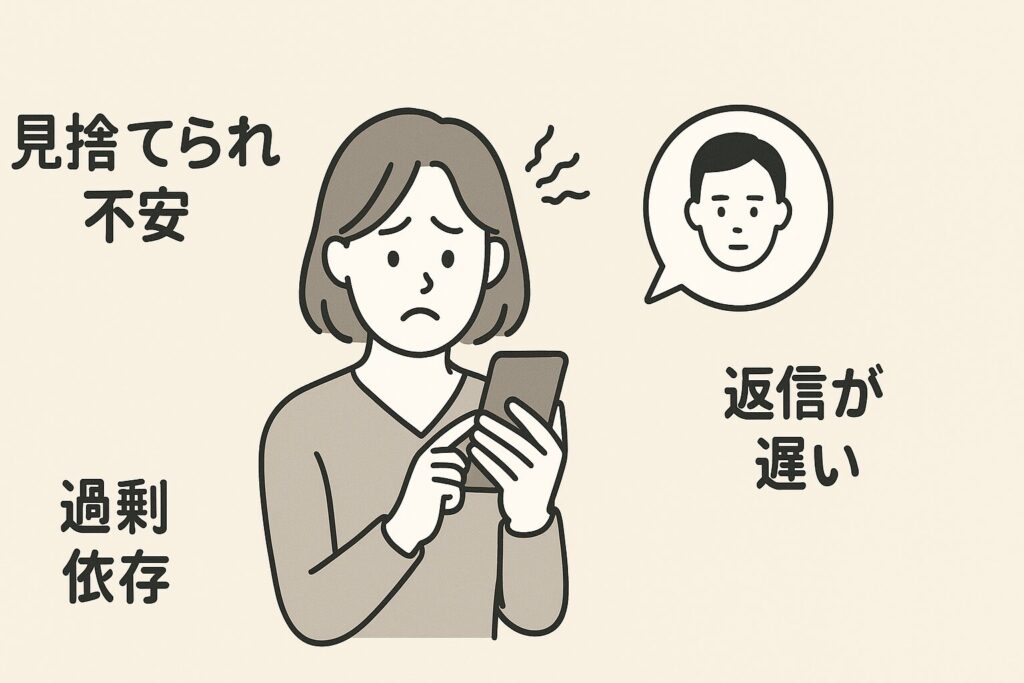

見捨てられ不安と過剰な依存

不安型愛着スタイルの最大の特徴は「見捨てられ不安」です。

これは「大切な人から離れられてしまうのではないか」という恐怖で、相手のちょっとした態度や沈黙にも敏感に反応します。

- 例)LINEの返信が少し遅れただけで「嫌われたのでは?」と感じる

- 例)会えない日が続くと、理由を何度も確認してしまう

この不安を解消するために、相手に過剰に近づき、依存的な行動(頻繁な連絡、相手の予定を常に把握しようとするなど)をとりがちです。

自己肯定感の低さと承認欲求の強さ

不安型の人は自己肯定感が低く、「自分は愛される価値がある」と信じるのが苦手です。

そのため、外部からの承認(褒め言葉、好意的な態度)に強く依存します。

- 承認されると一時的に安心するが、すぐに不安が戻る

- 相手の機嫌や反応で自分の価値を測ってしまう

相手の顔色をうかがいすぎる心理

不安型愛着スタイルでは、相手の感情の変化にとても敏感です。

「怒らせたくない」「嫌われたくない」という思いから、無意識に顔色をうかがい、自分の意見や感情を抑え込むことが多くなります。

- 気を遣いすぎて疲れてしまう

- 自分のニーズよりも相手のニーズを優先してしまう

恋愛・友人・職場で現れやすい行動例

- 恋愛:連絡頻度にこだわる、相手のSNSを頻繁にチェックする

- 友人関係:誘いがないと不安になる、自分から常に連絡する

- 職場:上司や同僚の評価を過度に気にし、仕事以上に人間関係で疲弊する

不安型愛着スタイルになる原因と背景

不安型愛着スタイルは「性格」というより、育ってきた環境や経験によって形成されます。

ここでは代表的な背景と、そのメカニズムを解説します。

幼少期の養育環境と内的作業モデル

内的作業モデルとは、幼少期に親や養育者と関わる中で無意識に形成される「人は信頼できるか」「自分は愛される存在か」という対人イメージのことです。

不安型の場合、養育者との関係が一貫して安心できるものではなかった可能性があります。

- 時には優しいが、時には冷たく距離を置かれる

- 感情の反応が予測できず、常に気を張っていた

こうした経験が、「人は突然離れるかもしれない」という信念につながります。

親子関係や愛情表現の不足

親からのスキンシップや肯定的な言葉が少なかった場合、子どもは「愛されていないのでは」という不安を抱きやすくなります。

また、親が忙しくて関心を示す時間が少なかったり、兄弟姉妹間で比較されることも、愛着不安の土壌になり得ます。

トラウマや過去の恋愛経験の影響

幼少期だけでなく、大人になってからの経験も影響します。

- 裏切りや浮気などの信頼関係の崩壊

- 友人やパートナーとの突然の別れ

- 職場でのハラスメントや孤立

これらは「また同じことが起こるかもしれない」という予期不安を強化します。

文化や社会的背景による影響(異文化比較研究)

異文化比較研究(van IJzendoorn & Kroonenberg, 1988)では、文化によって不安型の割合が異なることが報告されています。

例えば、集団の調和を重んじる文化では、他人の感情を過剰に気にする傾向が高まり、不安型が増える傾向があります。

日本のような「人の目を気にする」文化は、安心感よりも警戒心を育てやすい場合があるのです。

不安型愛着スタイルの心理的メカニズム

不安型愛着スタイルの行動や感情の背景には、脳と心の働きが深く関係しています。

ここでは、その仕組みを分かりやすく解説します。

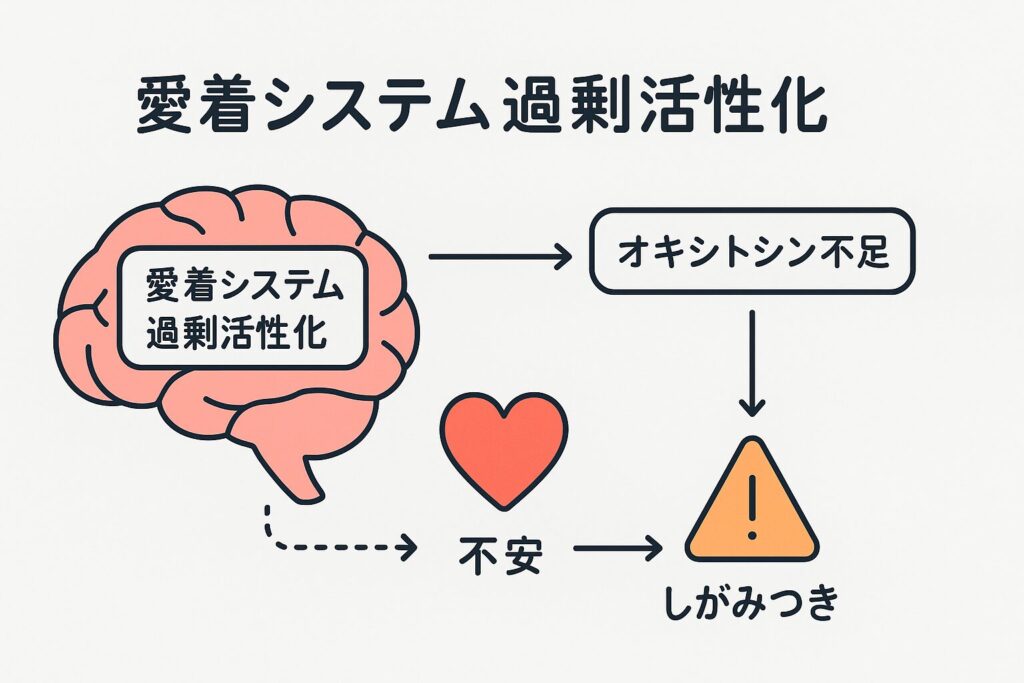

愛着システムの過剰活性化

人間には、生まれつき「愛着システム」と呼ばれる心理メカニズムがあります。

これは「大切な人とのつながりを保ちたい」という本能的な反応で、危険や不安を感じると活性化します。

不安型愛着スタイルの人は、この愛着システムが過剰に働きやすいのが特徴です。

- 相手の態度の小さな変化でも「拒絶された」と感じる

- 不安を抑えるために連絡や接近行動を繰り返す

この「過剰警戒モード」が続くことで、関係が逆にぎこちなくなる場合もあります。

愛着システム過剰活性化とオキシトシン減少の関係

オキシトシンは「愛情ホルモン」とも呼ばれ、スキンシップや信頼関係の中で分泌されます。

このホルモンは不安を和らげ、安心感を生み出す役割があります。

不安型愛着スタイルでは、相手との関係に敏感になりすぎることで愛着システムが常に作動しやすくなります。

この過剰な作動は脳を「脅威検知モード」に保ち、ストレスホルモン(コルチゾール)の分泌を増やします。

その結果、安心感をもたらすオキシトシンの分泌が抑制され、

- 安心できない

- 相手にしがみつく

- 見捨てられ不安が強まる

といった悪循環に陥りやすくなります。

不安型愛着スタイルと共依存の関係

共依存とは、自分の価値や安定感を相手の存在に強く依存する関係パターンです。

不安型の人は、安心感を得ようとして相手に尽くしすぎたり、相手の感情管理まで引き受けてしまうことがあります。

結果として、

- 自分のニーズを後回しにする

- 相手も過剰な依存やプレッシャーを感じる

という悪循環が起こりやすくなります。

恋愛における不安型愛着スタイルの影響と改善のヒント

不安型愛着スタイルは、恋愛において特に顕著に表れます。

「愛されたい」「離れたくない」という思いが強すぎると、相手との距離感や関係の安定に影響します。

LINEの返信や距離感で不安になる心理

不安型の人は、相手からの返信速度や文面に敏感です。

- 返信が遅い=気持ちが冷めたのでは?

- 文章が短い=怒っているのでは?

このように、相手の行動をネガティブに解釈してしまいがちです。

不安は想像で膨らみやすく、実際には何も起きていなくても、感情が大きく揺れ動きます。

不安型と回避型が引き合う「アンビバレントな関係」

恋恋愛心理学では、不安型と回避型が惹かれ合うことがよく知られています。

一見すると、近づきたい不安型と距離を保ちたい回避型は正反対の性質を持っていますが、この違いが恋愛初期には魅力として働くことがあります。理由は、お互いが無意識に補い合う関係パターンになっているからです。

- 不安型:近づきたい、安心感を得たい

- 回避型:距離を保ちたい、自分の空間を守りたい

なぜ回避型は不安型に惹かれるのか?心理的な理由

- 補完性の法則

回避型は自己開示や感情表現が苦手ですが、不安型は感情を率直に表し、関係を深めようとします。その積極性が、回避型にとって「自分にはない魅力」に映ります。 - 承認欲求の一致

不安型は相手に認められたい気持ちが強く、相手のニーズに合わせようと努力します。恋愛初期の回避型は、この「自分を受け入れてくれる姿勢」に安心感を覚えます。 - 刺激と安心のバランス

回避型は踏み込まれすぎるのは避けたい一方で、完全な放置も寂しいと感じます。不安型のアプローチは、この「適度な刺激」と「安心感」を同時に与える場合があります。

ただし、時間が経つにつれ、不安型の接近行動と回避型の距離保持行動がエスカレートし、「追いかける/逃げる」の悪循環に陥ることがあります。

このパターンを理解し、お互いのニーズや境界線を意識して尊重することが、長く良い関係を続けるポイントです。

恋愛関係での不安を減らすコミュニケーション術

恋愛での不安を減らすには、感情を押し殺す必要はありませんが、「どう伝えるか」がとても大切です。

ポイントは、「相手を責める口調」ではなく、「自分の気持ちや状態」を主語にして話すことです(Iメッセージ)。

例:

- 「最近、少し寂しいと感じているから、もう少し連絡できると嬉しいな」

- 「返信が遅いと不安になることがあるけど、それは私の癖だから、知っておいてほしい」

このように、自分の感情を正直に共有しつつ、相手をコントロールする意図がないことを示すと、重さではなく理解につながりやすくなります。

また、感情が強く揺れているときはすぐに伝えず、一度落ち着いてから話すことも効果的です。

さらに、自分の不安を「相手が解消してくれるもの」と考えすぎず、趣味、友人との時間、セルフケアなど、自分で安心感を作る行動を持つことも有効です。

不安型愛着スタイルを改善して安定型に近づく方法

不安型愛着スタイルは、意識的な取り組みと環境の工夫によって安定型に近づけることが可能です。

ここでは、日常で実践しやすい改善ステップを紹介します。

自己肯定感を高めるトレーニング

不安型愛着スタイルの根底には「自分には価値がないかもしれない」という思い込みがあることが多いです。

これを緩和するためには、自己肯定感を高める習慣が必要です。

- 1日の終わりに「今日できたこと」を3つ書き出す

- 自分を否定する言葉ではなく、肯定的な言葉で話す

- 小さな成功体験を積み重ねる(運動、資格勉強、趣味など)

境界線(バウンダリー)を引く練習

不安型の人は、相手に合わせすぎて自分の心の境界線があいまいになりがちです。

バウンダリーを守ることで、自分の安心感を自分で管理できるようになります。

- 嫌なことは断る練習をする

- 相手の課題と自分の課題を分けて考える(アドラー心理学の「課題の分離」)

- 1人の時間を確保し、相手との距離を適度に保つ

感情と行動を切り離すマインドセット

不安や嫉妬などの感情が湧いたとき、そのまま行動に移さない練習が効果的です。

- 不安を感じたら、まず深呼吸をして落ち着く

- 24時間ルール(感情が落ち着くまで返信や行動を控える)を実践

- 感情日記に書き出し、自分の思考パターンを客観視する

安心感をくれる人間関係を選ぶ

改善の過程では、安定型の人や安心感を与えてくれる関係を持つことが大きな助けになります。

- 安定型の友人やパートナーと過ごす時間を増やす

- 過度に依存や不安をあおる関係は距離を取る

- 必要であればカウンセリングやコーチングを活用

不安型愛着スタイルの改善は、「自分を整える」+「環境を整える」の両輪で進めると効果的です。

焦らず、少しずつ行動を変えることが安定型への近道になります。

不安型愛着スタイルの理解を深める有名な理論・研究・名言

不安型愛着スタイルをより深く理解するためには、心理学の理論や研究の裏付けを知ることが有効です。

ここでは、信頼性の高い研究と印象的な名言を紹介します。

ボウルビィ、エインスワース、ハーゼン&シャーバーの研究

- ジョン・ボウルビィ(John Bowlby)

愛着理論の創始者。子どもは安全基地となる存在があることで安心して探索できると述べた。 - メアリー・エインスワース(Mary Ainsworth)

「ストレンジ・シチュエーション法」を開発し、愛着を安定型・不安型・回避型に分類した。 - ハーゼン&シャーバー(Cindy Hazan & Phillip Shaver)

愛着理論を成人の恋愛関係に適用。不安型は「親密さを求めすぎる傾向」があると報告。

ミネソタ縦断研究や異文化比較研究の知見

- ミネソタ縦断研究

幼児期の愛着スタイルは、成人期の恋愛・友情の安定性に影響を与えることを示した長期研究。 - 異文化比較研究(van IJzendoorn & Kroonenberg, 1988)

国や文化によって不安型の割合が異なることを発見。日本のように「人の目を気にする文化」では、不安型がやや多い傾向がある。

「安全な愛着は冒険の出発点であり帰る場所」―ボウルビィ

ボウルビィのこの言葉は、安心できる関係があるからこそ人は挑戦できるという意味を持ちます。

不安型愛着スタイルの人も、安心できる土台を築くことで、行動の幅や自信を広げられます。

「安全な愛着は、冒険の出発点であり帰る場所である」

— ジョン・ボウルビィ

研究や名言を知ることで、「これは単なる自分の性格の問題ではない」と理解でき、改善へのモチベーションが高まります。

まとめ|不安型愛着スタイルは理解と行動で変えられる

不安型愛着スタイルは、人間関係での安心感の不足から生まれやすい愛着スタイルです。

しかし、理論や特徴を理解し、日常での行動を少しずつ変えていくことで、安定型に近づくことは十分可能です。

本記事の要点まとめ

- 不安型愛着スタイルとは

相手からの愛情や承認を強く求め、見捨てられることを恐れやすいスタイル - 主な特徴

見捨てられ不安、過剰な依存、自己肯定感の低さ、相手の顔色をうかがう - 原因

幼少期の不安定な養育環境、愛情表現の不足、トラウマや文化的背景 - 心理メカニズム

愛着システムの過剰活性化、オキシトシン不足、共依存傾向 - 改善の方向性

自己肯定感を高める、境界線を守る、感情と行動を切り離す、安心できる人間関係を持つ

今日からできる小さな改善ステップ

- 返信や行動を感情的にせず、冷静になってから判断する

- 不安になったら事実と想像を紙に分けて書き出す

- 1日3つ、自分ができたことを書き出す

- 自分だけの時間を週に1回確保する