「なぜか不安なニュースばかり気になって、スマホを延々とスクロールしてしまう…」そんな経験はありませんか?見れば見るほど不安が強まり、気づけば気持ちが疲れてしまう。このモヤモヤの背景には、認知的不協和(自分の考えと矛盾する情報に直面したときの不快感)や、ネガティブな情報に反応しやすい脳の特性が関係しています。

この記事では、

- 不安ニュースをやめられない心理的な仕組み

- 認知的不協和と不安の関係

- 振り回されないための具体的な対処法

をわかりやすく解説します。心を守りながらニュースと上手に付き合うヒントを見つけていきましょう。ぜひ最後まで読んでくださいね。

不安なニュースをやめられないのはなぜ?心理学からの解説

私たちがつい不安なニュースを見続けてしまう背景には、いくつかの心理学的な要因があります。ここでは代表的な3つの視点から解説します。

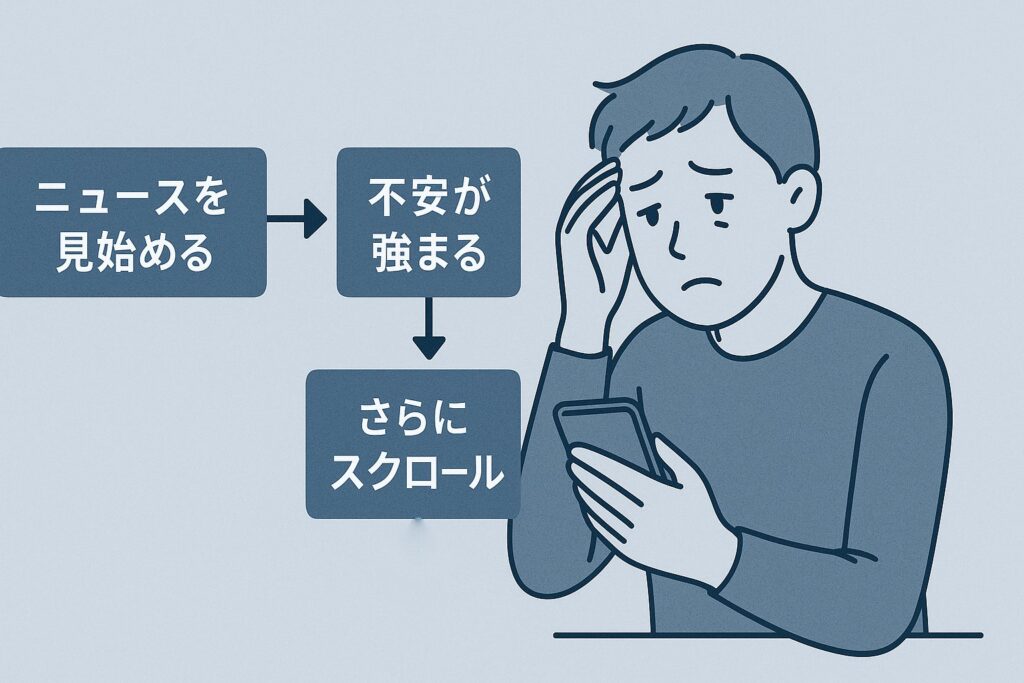

①「ドゥームスクロール」とは?やめられない行動の正体

「ドゥームスクロール」とは、SNSやニュースサイトで延々とネガティブな情報をスクロールして読み続けてしまう行動のことです。

「地震速報が出たら、続報をずっと探してしまう」

「不安な事件のニュースを何度も調べてしまう」

こうした行動がまさにドゥームスクロールです。

この行動は一時的に「安心したい」という欲求から生まれますが、実際には不安をさらに強めてしまうという逆効果をもたらします。

②ネガティブ情報が強く目に入る「ネガティビティ・バイアス」

人間の脳は、ポジティブな情報よりもネガティブな情報に強く反応するという特徴を持っています。これをネガティビティ・バイアスと呼びます。

たとえば、ニュースで「今日は平和な一日でした」と言われてもあまり印象に残りません。

しかし「災害の危険性が高まっている」と聞けば、強く意識に残り、不安を感じてしまいます。

これは進化の過程で「危険を素早く察知すること」が生存に直結していたため、私たちの脳に組み込まれている反応です。

③情報を追い続けてしまう「報酬系」と習慣化の仕組み

さらに、私たちの脳には「報酬系」と呼ばれる仕組みがあります。

新しい情報を得ると、脳はドーパミンという快楽ホルモンを分泌し、「もっと知りたい」という欲求が強化されます。

- 新しいニュースを見る → ドーパミンが出る

- 「もっと情報が欲しい」と感じる → さらにスクロールする

- その繰り返しで習慣化してしまう

この流れが続くと、もはや「知りたいから」ではなく「見ないと落ち着かない」状態になってしまうのです。

認知的不協和とは?不安ニュースと関係する心理学理論

不安なニュースをやめられない心理を理解するうえで欠かせないのが、「認知的不協和理論」です。これはアメリカの心理学者レオン・フェスティンガーが提唱した有名な理論で、人間の行動を説明する大きなカギになります。

心理学者フェスティンガーが提唱した認知的不協和理論

認知的不協和とは、自分の考え・信念と矛盾する情報に出会ったときに生じる不快感(モヤモヤ)のことを指します。

例えば、

- 「この食品は安全だ」と信じていたのに、「健康被害の可能性がある」とニュースで報じられた

- 「この地域は安心だ」と思っていたのに、「災害リスクが高まっている」と発表された

こうした「信じていたこと」と「現実の情報」のギャップが、不協和を生み出すのです。

「安全」vs「危険」の矛盾がモヤモヤを生む仕組み

人間は本来、「自分は正しい」と感じたい生き物です。

そのため、「安全」と信じていた自分の考えが「危険」という情報で揺らぐと、大きなストレスや不安が生まれます。

このとき脳は、次のような反応を示します。

- 「本当に危険なのか?もっと調べないと落ち着かない」

- 「他のニュースではどう言っているんだろう?」

- 「専門家の意見を確認したい」

つまり、矛盾を埋めようとする力が働くため、情報を探し続けてしまうのです。

不協和を埋めようとしてニュースを追い続ける行動の流れ

実際の流れを簡単に整理すると次のようになります。

- 「安全」と思っていた事柄に「危険」というニュースが出る

- 信念と現実が食い違い、モヤモヤ(不協和)が発生する

- 不快感を減らそうとして、さらなる情報を探す

- 新しい情報が出るたびに、また不協和が強まり、スクロールを続けてしまう

こうして「安心したいから情報を探すのに、かえって不安が強まる」というパラドックスに陥るのです。

不安ニュースをやめられない心理的な原因

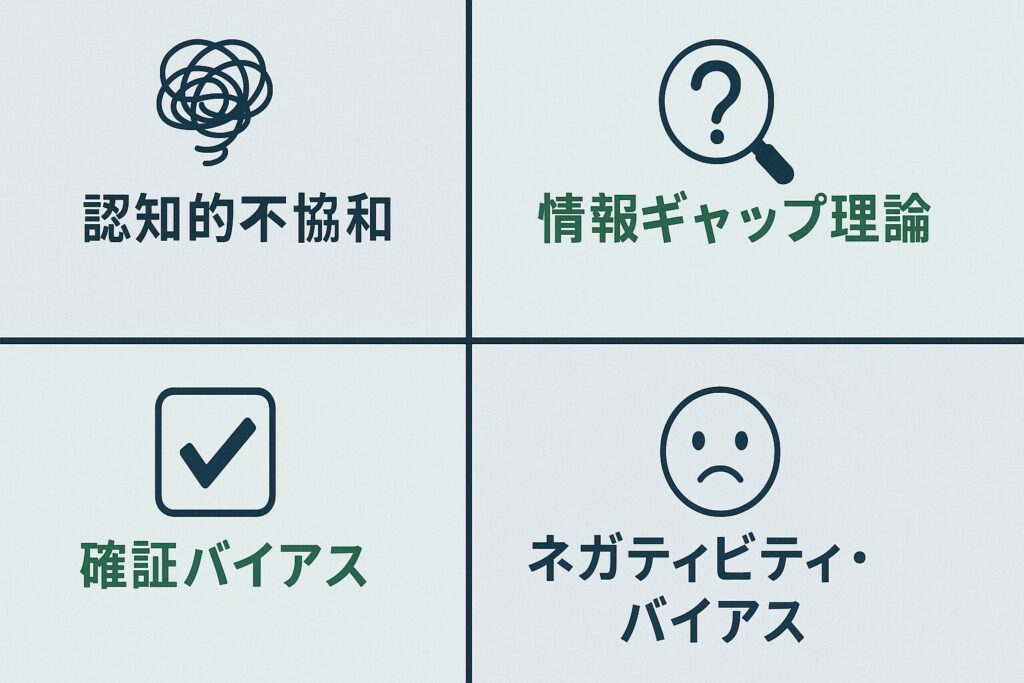

不安なニュースを見続けてしまう背景には、認知的不協和だけでなく、複数の心理的メカニズムが関係しています。ここでは代表的な4つを紹介します。

①認知的不協和|矛盾を埋めようとする心の働き

先ほど説明したように、「自分の信じていた安心」と「現実の危険」が食い違うと、不快感(モヤモヤ)が生じるのが認知的不協和です。

その不快感を減らすために、私たちは「もっと情報を集めれば安心できるはず」と考えて、次々とニュースを追いかけてしまいます。

②情報ギャップ理論|「知りたい」が止まらない心理

行動経済学者ジョージ・ローウェンスタインが提唱した情報ギャップ理論では、人は「知っていること」と「まだ知らないこと」の間にギャップがあると、それを埋めたくて仕方なくなるとされます。

- 「速報は見たけど、その後どうなったの?」

- 「専門家の意見は出ていないかな?」

こうした「まだ知らない部分」が気になり、延々とスクロールしてしまうのです。

③確証バイアス|自分の考えを裏づける情報ばかり探す

人間には確証バイアスと呼ばれる癖があります。これは、自分が信じたいことを裏づける情報ばかりを探してしまう傾向です。

例えば「この食品は危険かもしれない」と思ったら、その考えを補強する記事ばかりを探してしまいます。結果として不安が強まり、ニュースから離れられなくなるのです。

④ネガティビティ・バイアス|危険や不安に敏感になる人間の性質

人は進化の過程で、ポジティブな情報よりもネガティブな情報に強く注意を向けるようにできています。

これは生存のために「危険を見逃さない」ことが重要だったからです。

そのため、

- 「楽しい話題」より「不安なニュース」

- 「安心材料」より「危険の可能性」

にどうしても強く引き寄せられてしまうのです。

不安を煽るニュースに振り回されないための対処法

「もう見たくない」と思っても、ついスクロールしてしまう…。

そんな自分を変えるためには、心理学的な仕組みを理解するだけでなく、日常生活で実践できる工夫が大切です。ここでは5つの具体的な対処法を紹介します。

情報収集の時間を区切る|ニュース断ちの工夫

不安ニュースを見続ける大きな原因の一つは「ダラダラ見てしまうこと」です。

そこでおすすめなのが、時間を区切って情報収集する習慣です。

- 朝と夜にそれぞれ15分だけニュースを見る

- 寝る前のスマホ閲覧は避ける

- SNSアプリに時間制限を設定する

「見る時間をあえて制限する」ことで、必要以上に不安情報に触れることを防げます。

信頼できる情報源を絞る|不安を増幅させない選び方

インターネット上には無数のニュースがあふれていますが、すべてが正確とは限りません。

不安を煽るための誇張や推測記事も多く存在します。

- 信頼できる一次情報(公的機関、専門家の発表)に絞る

- SNSの噂や出どころ不明な情報は「参考程度」と割り切る

- 情報源を減らすことで、心のノイズを減らす

これだけで、必要以上の不安を背負わずに済みます。

マインドフルネスや日記で「不安」と距離を取る

ニュースを見て不安を感じたとき、その不安に振り回されない方法として役立つのがマインドフルネスや日記です。

- マインドフルネス呼吸法で「今この瞬間」に意識を戻す

- 不安を書き出して「頭の外に出す」

- 感情を客観視する習慣をつける

こうすることで、不安なニュースを「自分と切り離して眺める視点」が持てるようになります。

本当に必要な情報とそうでない情報を見分けるコツ

不安になるニュースの中には、生活に直接関係しない情報も多く含まれています。

大事なのは「自分にとって本当に必要かどうか」を見極めることです。

- 「この情報を知ることで、行動が変わるか?」と自問する

- 具体的な行動につながらない情報は切り捨てる

- 「生活に必要な事実」だけを残す

この選別力を持つと、ニュースとの付き合い方がずっとラクになります。

ネガティブ・ケイパビリティ|曖昧さや不安に耐える力を育てる

最後に紹介したいのが、ネガティブ・ケイパビリティ(Negative Capability)です。

これは詩人ジョン・キーツが提唱した概念で、すぐに答えを求めず、不安や曖昧さを抱えたまま生きる力を意味します。

ニュースを見て「本当はどうなの?」と不安になったとき、私たちはつい答えを探そうとします。

しかし世の中には、今すぐ答えが出ないことも多いものです。

- 「すぐに確実な答えを得なくてもいい」

- 「不安を抱えたままでも生活できる」

この姿勢を持つと、「不安を解消するための無限スクロール」から少し距離を取れるようになります。

まさに、ドゥームスクロールの悪循環を断ち切るカギになる考え方です。

まとめ|心理学を知るとニュースとの付き合い方が変わる

ここまで紹介してきたように、不安なニュースをやめられないのは、人間の脳や心理が本来持っている働きによって、自然とその行動に引き込まれてしまうからです。

不安を追いかけてしまうのは自然な心理反応

ニュースに不安を感じたり、情報を探し続けたりするのは、誰にでも起こる自然な反応です。

ネガティビティ・バイアスや情報ギャップ理論など、脳は「危険に敏感」で「知りたい欲求が強い」ようにできているからです。

「自分だけがおかしい」と責める必要はありません。

認知的不協和を理解することで客観的に行動を見直せる

特に重要なのは認知的不協和の理解です。

「安心」と「危険」という矛盾に直面したとき、不安が増幅してスクロールが止まらなくなるのは当然の心理。

しかし理論を知ることで、「今の行動は不協和を減らそうとしているだけだ」と客観的に気づけます。

気づきがあるだけで、不安に振り回されにくくなります。

「必要な情報だけを取る」習慣で心の安定を守ろう

最終的に大切なのは、情報を取るか取らないかを自分で選ぶ習慣です。

- ニュースを見る時間を区切る

- 信頼できる情報源だけに絞る

- 曖昧さを受け入れるネガティブ・ケイパビリティを身につける

こうした工夫を積み重ねれば、「必要な情報は得るが、不安に支配されない」という健全なバランスを保つことができます。