「なぜ私たちは、ストレスが続くと“理由がわからない疲れ”に包まれるのか?」

こんな疑問を感じたことはありませんか?

- 寝ても疲れが抜けない

- いつも先のことばかり考えて不安になる

- 集中力が続かない、気持ちが落ち着かない

- 自律神経の乱れといわれてもイマイチしっくりこない

もし心当たりがあるなら、その背景には アロスタシス(変化に合わせて体が予測・調整する仕組み) が関係しているかもしれません。

この記事では、

アロスタシスとホメオスタシスの違い、

ストレスが蓄積する仕組み(アロスタティック・ロード)、

今日からできる回復のコツ を初心者向けにわかりやすく解説します。

ストレスとの付き合い方が変わるヒントがきっと見つかります。

ぜひ最後まで読んでくださいね。

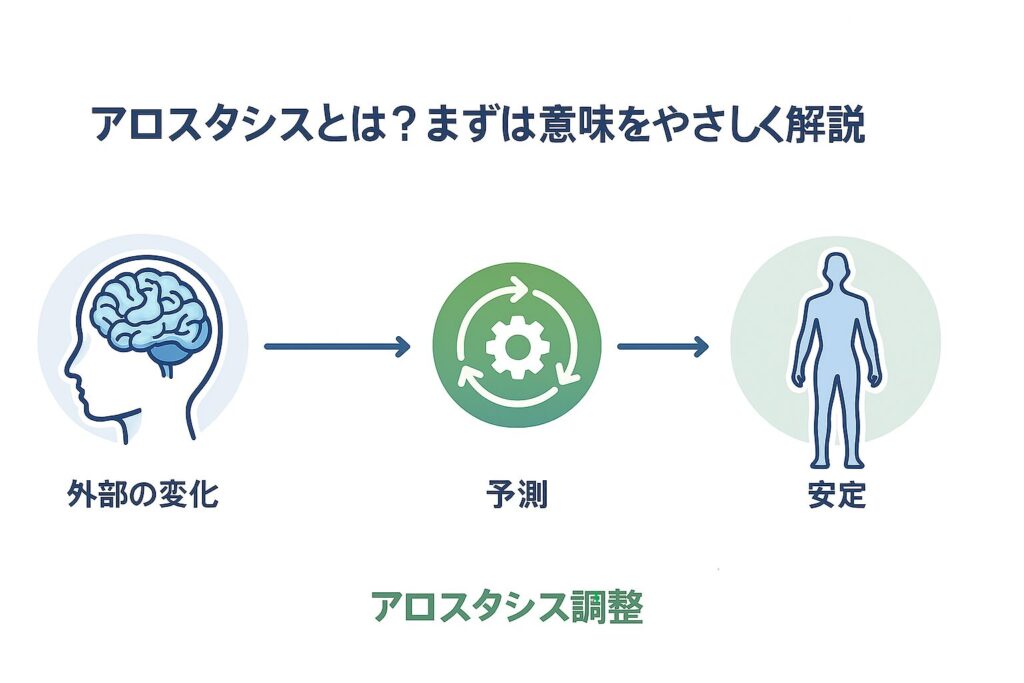

アロスタシスとは?まずは意味をやさしく解説

アロスタシスとは、ひと言でいうと

「変化する環境に合わせて、体が先回りして安定を保とうとする仕組み」

のことです。

たとえば――

- プレゼン前に心拍数が上がる

- 緊張すると手汗が出る

- ストレスが続くと眠れなくなる

- 気温が下がると、代謝がわずかに上がる

これらはすべて、体が“未来の状況”を読んで準備をしているサインで、

アロスタシスの典型的な働きです。

以下では、初心者にもわかりやすいように、

「定義」「仕組み」「ストレスとの関係」の3つの視点から整理します。

アロスタシスの基本定義

アロスタシス(Allostasis)は、

外の環境が変わるたびに、体が調整して安定を守るための生体システムです。

ポイントをまとめると──

- “変化しながら”安定を保つ調整機能

- 自律神経・ホルモン・免疫などが総動員して働く

- “戻す”のではなく “予測して準備する” のが最大の特徴

- ストレス反応もアロスタシスの一部として説明できる

従来のホメオスタシス(一定に戻す機能)よりも、

現代のストレス研究ではより重要な概念として扱われています。

「変化しながら安定する」仕組みとは?

アロスタシスの理解で一番大事なのは、

「変化=悪いこと」ではない という視点です。

体は状況に応じて、

あえて “数値を変化させたほうが安全” だと判断します。

例:運動するときの心拍数

- 心拍数が上がる → 危険ではなく「正常な適応」

- 気温や運動量を読み取って、自動で血流を増やす

例:ストレス場面

- 脳が危険を感じる

- → 交感神経が活性化

- → 心拍・血圧・集中が“必要な方向に”調整される

このように、体は “環境に合わせて設定値を柔軟に変える” ことで

結果的に長期的な安定を守っています。

これが「変化しながら安定を保つ」アロスタシスの本質です。

ストレスや自律神経とどう関係しているのか?

アロスタシスは ストレス反応の中心メカニズム です。

体はストレスを感じると

「今から何が必要になるか?」 を予測し、

自律神経やホルモン系を使って準備します。

アロスタシスに関わる主な仕組み

- 自律神経(交感神経・副交感神経)

→ 心拍・呼吸・消化・緊張レベルを調整 - HPA軸(ストレスホルモン)

→ コルチゾールを分泌して身体エネルギーを確保 - 免疫系

→ 必要に応じて炎症反応を調整

つまりアロスタシスとは、

自律神経・ホルモン・脳・免疫が連携して働く“総合調整システム”なのです。

そして、これらの反応がうまく機能すれば、

私たちは日常の変化に柔軟に対応できます。

ホメオスタシスとの違い|混同しやすい2つの概念を比較

アロスタシスを理解するうえで、

ほぼ必ず比較されるのが ホメオスタシス(恒常性) です。

両者はよく似た言葉ですが、

役割も考え方も“まったく別物” です。

初心者が混乱しやすいポイントなので、

ここでは「意味 → 比較 → 例え → 現代でアロスタシスが重視される理由」の順に

やさしく整理していきます。

ホメオスタシス(恒常性)とは何か?

ホメオスタシス(Homeostasis) とは、

体の状態を一定に保つための仕組み のことです。

たとえば──

- 体温を37℃前後に保つ

- 血糖値を一定に保つ

- 血圧を一定の範囲で調整する

これらはすべて、

「いつもの状態に戻す」 ための反応です。

ポイント

- 基本は「元の値に戻す」

- 変化を“打ち消す”ことで安定を確保

- 気温・内臓機能・水分量などの調整が中心

ホメオスタシスは「生命維持の基本」であり、

私たちが生きていくうえで欠かせません。

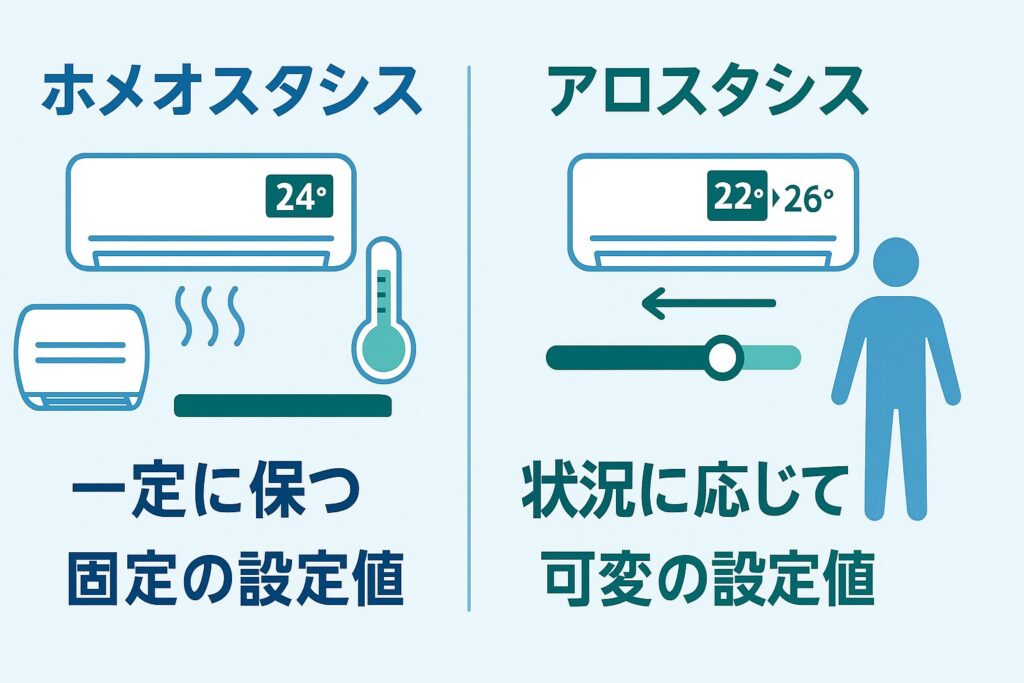

アロスタシス vs ホメオスタシスの違いを表で比較

文字だけだと分かりにくいので、

2つの違いを一番シンプルな表で整理します。

| 比較項目 | アロスタシス | ホメオスタシス |

|---|---|---|

| 目的 | 変化しながら安定を保つ | 一定に戻す |

| 発動タイミング | 予測して先回りで調整 | 変化が起きたあとで調整 |

| 役割 | ストレス反応・準備モード | 体温・血糖・水分維持 |

| 調整方法 | 状況に合わせ“設定値を動かす” | 設定値からズレたら戻す |

| 例 | 緊張で心拍が上がる、季節で代謝が変わる | 発熱で体温を下げる、血糖値調整 |

超シンプルにまとめると

- ホメオスタシス=元に戻す装置

- アロスタシス=状況に合わせて最適化する装置

この2つの違いを押さえるだけで、

ストレス反応の理解が一気に深まります。

例えで理解する:エアコンモデル(固定 vs 予測調整)

2つの違いを最も分かりやすくする例が「エアコンの動き」です。

ホメオスタシス=固定温度を保つ

- エアコンを25℃に設定

- 室温が上がる → 自動で冷房

- 室温が下がる → 自動で停止

- とにかく25℃をキープ

アロスタシス=外気温を読んで“先回り調整”

- 外気温や天気を読み取り

- 今日は暑くなると予測したら早めに冷房を強める

- 夜冷えると予測したら暖房を弱める

- 状況の変化に応じてモードを自動で切り替える

このようにアロスタシスは

未来の状況を予測して動く「賢いエアコン」のような働きをしています。

なぜ現代のストレス研究ではアロスタシスが重視されるのか?

理由はシンプルで、

現代の不調の多くが“変化への適応疲れ”だからです。

現代のストレスの多くは…

- 未来への不安

- 人間関係の気疲れ

- 仕事量の予測

- 予定や締切へのプレッシャー

- SNSの比較

というように、

「まだ起きていないこと」を脳が予測することで生じています。

これらに対して体は、

“予測して調整し続ける”アロスタシスを使いまくります。

その結果──

- 自律神経の疲労

- 睡眠の質低下

- 慢性疲労

- 不安・イライラ増加

が起き、これを アロスタティック・ロード(負荷) と呼びます。

つまり現代では

「元に戻す」よりも

“変化にどう対応し続けているか”が健康を左右しているため、

アロスタシスが非常に重要なのです。

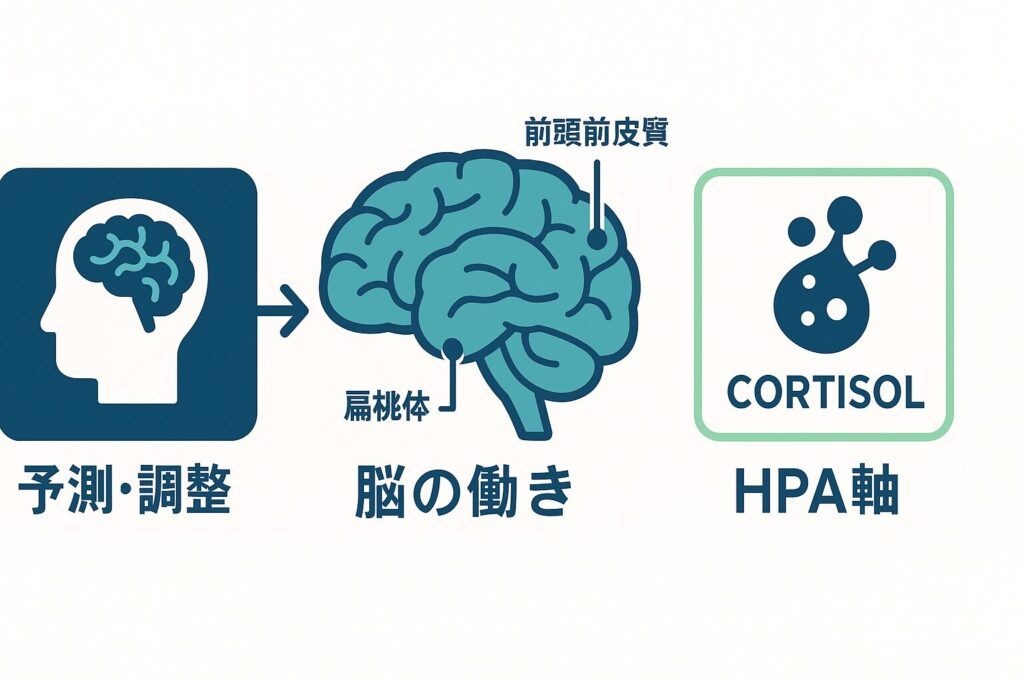

アロスタシスが重要視される理由|ストレス科学の最新モデル

アロスタシスは近年、心理学・医学・脳科学の分野で

ホメオスタシス以上に重視される概念 になっています。

その理由はシンプルで、

私たちの不調の多くが「環境変化に合わせた調整のしすぎ」で起きているから です。

ここでは

- 予測調整

- 脳の働き

- ストレス反応(HPA軸)

という3つの最新視点から、アロスタシスの重要性をわかりやすく解説します。

①「予測調整(Predictive Regulation)」という現代的視点

アロスタシスの最大のキーワードが “予測” です。

体は、変化が起きてから調整するのではなく、

「これから起きること」を先読みして準備を始めます。

例:プレゼン前に緊張が始まる

- 実際に登壇していなくても

- 明らかに心拍が上がり

- 手汗が出て

- 思考が未来のリスクに向く

これは脳が「危険が来るかも」と予測して

交感神経を前もって活性化しているからです。

なぜ予測するの?

生き残るためには、

「起きてから対応する」では遅すぎるためです。

これは進化的にもメリットが大きく、

アロスタシスはこの“予測処理”に大きく依存しています。

②扁桃体・前頭前皮質など脳の働きとの関係

アロスタシスの調整は、脳の複数の領域が協力して行っています。

扁桃体(恐怖のセンサー)

- 危険を検知すると、即座にアロスタシスを発動

- 心拍上昇、呼吸数アップ、注意の集中などを引き起こす

前頭前皮質(理性・判断の司令塔)

- 扁桃体の暴走を抑える

- 「本当に危険か?」を判断し、反応を調整する

- ストレス対策の要となる脳領域

海馬(記憶・状況判断)

- 過去の経験から「脅威かどうか」を判断

- 予測の精度を高める

つまりアロスタシスは、

脳の“危険検知”と“理性のブレーキ”のバランスで決まる システムなのです。

ストレスが続くと前頭前皮質が疲れ、

アロスタシスの制御が効きにくくなる――

これが不安・イライラ・集中力低下の原因になります。

③HPA軸(ストレス反応)とアロスタシスの統合モデル

アロスタシスは HPA軸(脳→ホルモン→副腎) と密接に関わっています。

HPA軸とは、

- 視床下部

- 下垂体

- 副腎

が連携して、ストレスホルモンである コルチゾール を調整する仕組みです。

HPA軸の働き

- ストレスを感じる

→ 脳が副腎に「コルチゾール出して」と指令

→ 血糖が上がり、脳と体のエネルギーを確保

→ 危険な状況でも行動できるようにする

アロスタシスとの関係

アロスタシスは、HPA軸を含む 自律神経・ホルモン・免疫の総合調整 です。

- 「必要なエネルギー量はどれくらい?」

- 「どれくらい緊張すべき?」

- 「どのタイミングで回復するか?」

これらを予測してコントロールするのがアロスタシス。

もし予測と現実がズレれば、

ストレス反応が過剰になり、負荷(アロスタティック・ロード) が蓄積します。

まとめ

- 体は“予測で動く”ため、ストレス反応は避けられない

- 現代は刺激過多で予測反応が過剰になりやすい

- その結果、自律神経・脳・ホルモンが疲れて不調が起きる

- だからこそ、アロスタシスの理解は「現代ストレスの核心」になる

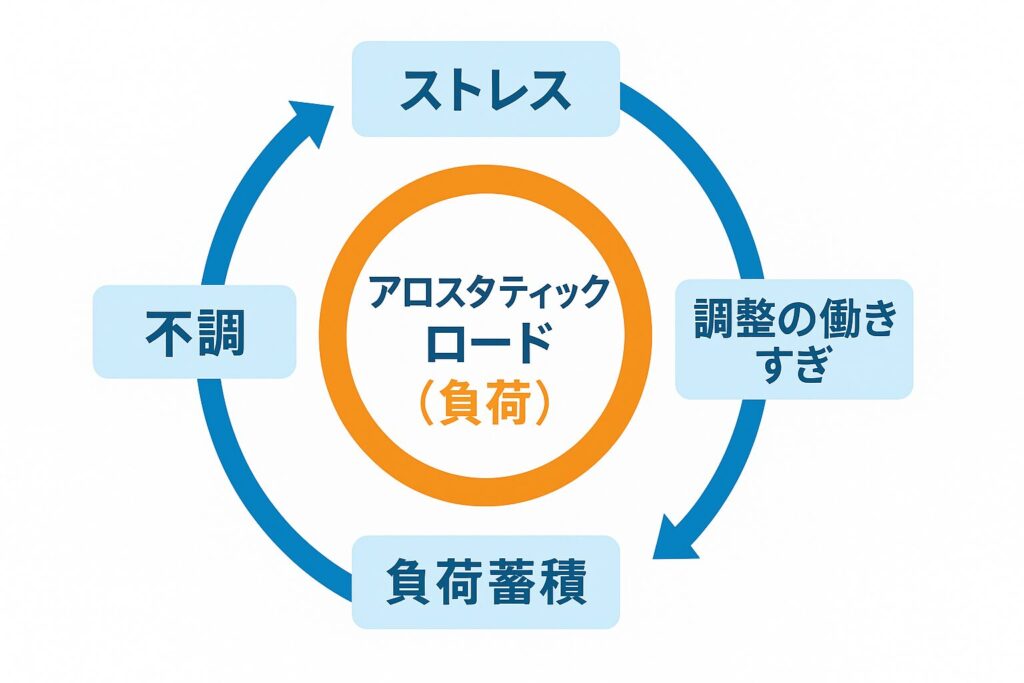

アロスタティック・ロードとは?ストレス負荷が蓄積する仕組み

アロスタシスは、環境に合わせて体を最適化する素晴らしい仕組みですが、

長期間働き続けると“負荷”が蓄積してしまう ことがあります。

この蓄積した負荷のことを アロスタティック・ロード(Allostatic Load) と呼びます。

現代のメンタル不調・慢性疲労・自律神経の乱れの中心にある概念です。

ここでは、

- なぜ負荷が溜まるのか

- どんな変化が体内で起きるのか

- 限界を超えるとどうなるのか

を順番にわかりやすく解説します。

慢性ストレスで負荷が高まる理由

アロスタティック・ロードは、

一言でいうと 「調整のしすぎによって生じる疲労」 です。

短期ストレスはOK、問題は“長期化”

- 急な仕事、プレゼン、運動など

- 瞬時に反応し、すぐ回復する

→ 負荷はほぼゼロ

しかし——

- 仕事のプレッシャーが続く

- 人間関係のストレスが毎日ある

- 睡眠不足が慢性化

- スマホ刺激で常に交感神経がオン

こうした状態では、

アロスタシスが 24時間稼働 することになります。

その結果、

“常に未来に備え続ける”モードが切れなくなり、負荷が積み重なる のです。

ポイント

- 急性ストレス → 負荷はかかるが、基本的には回復可能

- 慢性ストレス → アロスタシスが過労状態になる

自律神経・ホルモン・免疫に起こる変化

アロスタティック・ロードが高まると、

体の複数のシステムに連鎖的な変化が起きます。

自律神経の乱れ

- 交感神経が過剰に働く

- 副交感神経の回復モードが弱まる

- 心拍数・呼吸が落ち着かない

結果:不安・イライラ・集中力低下

ホルモン(HPA軸)の疲弊

- コルチゾールの分泌リズムが崩れる

- 朝スッキリ起きられない

- 夜になっても脳が興奮状態

結果:寝ても回復しない・疲労の慢性化

免疫機能の低下

- 炎症が増え、身体のだるさが続く

- 風邪をひきやすくなる

- アレルギー症状が悪化しやすい

結果:体調不良が長引きやすい

認知機能の低下

- 前頭前皮質の働きが弱まり

- 判断力・集中力が落ちる

結果:ミスが増える・考えがまとまらない

アロスタティック・オーバーロード(限界超え)とは?

アロスタティック・オーバーロードとは、

アロスタティック・ロードが 限界ラインを超えた状態 を指します。

これは現代のバーンアウト(燃え尽き症候群)の説明としても使われます。

オーバーロードの典型的なサイン

- 休んでも回復しない

- 感情の波が激しくなる

- 寝ても疲れる

- 意欲が消える

- “何もかもが面倒”になる

- 小さなことでも不安・怒りが爆発しやすい

つまり、

アロスタシス(適応)そのものは良いものだが、使いすぎると壊れる

ということです。

なぜ限界を超えるのか?

- ストレスが終わらない

- 予測処理が常に働き続ける

- 回復の時間(副交感神経の時間)がない

- 睡眠不足

- 心配・不安を抱え続ける癖

- 仕事・家庭・人間関係のプレッシャー

どれか1つではなく、

複数の負荷が“足し算”されることで限界を超えやすくなります。

まとめ

よくある疑問|アロスタシスは「良いのか悪いのか?」

アロスタシスという言葉を初めて知る人がよく抱く疑問が、

「アロスタシスって良いもの?悪いもの?」 というものです。

ストレス反応の一部にも見えるため、

ネガティブな印象を持つ人もいますが、結論はまったく逆です。

アロスタシスは本来 生きるための適応システム であり、

問題は「使い方」や「使われ続ける状況」にあります。

ここでは、3つの観点から初心者にもわかりやすく整理していきます。

①アロスタシスそのものは「適応」であり悪ではない

まず大前提として、

アロスタシス=悪いものではありません。

むしろ、

アロスタシスがあるからこそ、

私たちは日常の変化に対応し、安全に行動できます。

アロスタシスが役立つ具体例

- 運動するときに心拍数が上がる

- 冬に代謝が上がり、寒さに適応する

- 人前に立つ前に集中モードに入る

- 危険を察知して体が準備状態に入る

これらはすべて、

状況に合わせて身体が“能動的に最適化する”働きです。

つまりアロスタシスは、

予測に基づいた正常な適応反応 なのです。

②問題は“長時間のストレス”で負荷が高くなること

では何が問題なのか?

それは、

アロスタシスが働きすぎると負荷(アロスタティック・ロード)が溜まる

という点です。

働きすぎる理由の例

- 長時間労働

- 人間関係の悩み

- 絶えない通知や情報過多

- 不安や心配を抱え続ける癖

- スマホで常に脳が覚醒状態

こうした状況が続くと、

体はずっと未来に備え続けるモードから抜けられなくなり、

次のような不調が積み重なります。

アロスタシスの“過剰稼働”で起こる不調

- 疲れが取れない

- 感情が不安定になる

- 夜眠れない

- 胃腸の不調が続く

- 集中力低下・ミス増加

- 不安の増加

これは

アロスタシスが悪いのではなく、「働き続ける環境」が問題

ということです。

ホメオスタシスだけでは説明できない現代の不調

アロスタシスが注目される理由の一つは、

現代の不調の多くがホメオスタシスでは説明できないからです。

ホメオスタシスは

- 体温を一定に保つ

- 血糖値を調整する

という固定値の維持が中心ですが、

現代のストレスはもっと“複雑で予測的”な性質を持っています。

現代の不調の典型例

- 情報の多さで疲れる

- 常に先のことを考えて不安になる

- SNSや仕事の連絡が気になって休めない

- 慢性的にストレスを抱え続ける

これらはすべて

「未来に備える」アロスタシスが働き続けることで起きる不調です。

つまり、

ホメオスタシスでは扱えない“予測による疲労”を説明できるのがアロスタシス なのです。

まとめ

- アロスタシスは本来“良い反応”であり、適応そのもの

- 問題は、ストレスが長期化して“働きすぎること”

- 現代の不調(不安・疲労・イライラ)の多くは、アロスタシスの過剰稼働で説明できる

日常に活かせるアロスタシスの視点|ストレス対策の新しい考え方

アロスタシスは単なる学術用語ではなく、

日常のストレスマネジメントに直結する実践的な考え方 です。

「体が未来に備えて調整し続ける」という仕組みを理解すると、

ストレスとの付き合い方や、心身のケアの優先順位が大きく変わります。

ここでは、

- 回復しやすい生活習慣

- メンタル面の工夫

- 仕事での活用

の3つの視点から、今日から使える具体的な方法を紹介します。

①回復しやすい生活習慣(睡眠・運動・余白の確保)

アロスタシスを健全に回すには、

「回復の時間」を意識的に作ることが最重要です。

予測のストレスを減らすには、

「オン(交感神経)」だけでなく

「オフ(副交感神経)」のスイッチも必要です。

睡眠(最重要の回復)

- コルチゾールリズムを整え

- 自律神経と脳の疲労を回復

- 記憶・情動処理にも必須

→ 睡眠不足はアロスタティック・ロードを最速で溜める要因。

軽い運動・散歩(予測ストレスを減らす)

- 筋肉を動かすとコルチゾールが適切に機能

- 偏った自律神経を整え、脳の興奮をリセット

→ ハードな運動より、ゆるい運動のほうが継続しやすい。

余白の時間(Slack)の確保

- タスクを詰め込みすぎると「未来への予測負荷」が増える

- スケジュールに“何もしない時間”をあえて入れることで

アロスタシスのオーバーヒートを防げる

→ 余白は贅沢ではなく、生理学的に必要なもの。

②メンタル面での応用(マインドフルネス・認知のクセ)

アロスタシスの中心は“予測”なので、

心のクセがストレスを増やすことがあります。

そこで役立つのが、

マインドフルネス や 認知の整理 です。

マインドフルネス(今ここに戻る)

- 過去や未来ではなく、今に注意を戻す練習

- “予測しすぎる脳”をいったん停止できる

- 扁桃体の過剰反応を落ち着かせる

→ 瞑想だけでなく、深呼吸・歩行瞑想・食事瞑想などもOK。

認知のクセを理解する

- 「あれも心配、これも不安」と未来予測が暴走すると

アロスタシスがずっと働き続ける - 書き出すことで予測のノイズが減り、

体の反応も落ち着きやすい

→ 心配事の書き出し(ジャーナリング)は効果的。

SNS・情報刺激の取りすぎを減らす

- 情報を見ているだけでも

脳が未来を予測してアロスタシスを発動 - 特に夜の情報摂取は「回復時間」を奪う

→ 情報の量を減らすだけで負荷が軽くなる。

③仕事で使える「予測に振り回されない」思考法

仕事のストレスの多くは、

「未来への予測のしすぎ」 で起きています。

アロスタシスを仕事に活かすには、

この予測負荷を減らす工夫が有効です。

タスクの視覚化(脳の予測を減らす)

- Trello・メモアプリ・紙など

- “見える化”するだけで

脳が先回りの予測をしなくなる

→ アロスタシスの負荷が大幅に軽減。

判断回数を減らす(ルーティン化)

- 毎日の朝の行動や服など

- 小さな意思決定を減らすことで

脳の予測負担が激減する

→ ルーティンはストレス軽減の生理学的戦略。

マルチタスクを減らす

- 予測処理が複数に分散し、アロスタシスが疲弊

- 一つのタスクに集中したほうが負荷が低い

→ “未来への予測”が分散することが最大のストレス要因。

まとめ

- 回復の時間(睡眠・余白)が何より重要

- マインドフルネスで“予測し続ける脳”を休ませる

- 仕事では「見える化」「ルーティン化」で予測負荷を減らす

アロスタシスは「未来への適応システム」だからこそ、

未来に振り回されないためのスキル が鍵になります。

まとめ|アロスタシスの理解でストレスとの付き合い方が変わる

アロスタシスは「変化に合わせて体が予測・調整する力」です。

これを理解すると、ストレスとの向き合い方が根本から変わります。

この記事の最後では、

- 記事のポイントを整理

- ホメオスタシスでは足りない理由

- 今日からできる対策

この3点をまとめて解説します。

①記事のポイントを整理

全体の流れ

外部の変化 → 予測 → アロスタシス(調整) → 安定

アロスタシスの役割

- 未来に備える予測調整

- 状況に応じて心拍・血圧・ホルモンを変化

- 危険や負荷に応じて“最適化モード”に入る

アロスタティック・ロード

- 調整しすぎの疲労

- 不安・疲労・睡眠障害・集中力低下などの不調の源

- 慢性ストレスで蓄積しやすい

現代に必要な理由

- ストレスが「危険」ではなく「予測」から生まれる時代

- 情報量が多く、脳が常に未来を想像

- ホメオスタシスだけでは説明できない不調が増えている

②ホメオスタシスだけでは足りない理由

ホメオスタシス(恒常性)は大切ですが、

現代のストレスの多くは固定値の乱れではなく、

“未来の予測によって起きる疲労” が中心です。

ホメオスタシスの役割

- 体温

- 血圧

- 血糖値

など「一定に保つ」機能。

しかし現代のストレスは“未来型”

- 不安(予測)

- 情報過多

- SNSの比較

- 人間関係の気疲れ

- 常に先のことを考える癖

これらは 「何が起きるか?」を予測し続けるストレス であり、

ホメオスタシスでは扱えません。

アロスタシスが必要な理由

アロスタシスは

外部の変化に合わせて体を最適化する仕組み

なので、予測ストレスの説明にぴったり一致します。

③今日からできる小さなストレス対策

アロスタシスの負荷(アロスタティック・ロード)を下げるために

今日からすぐできることをまとめます。

1️⃣予測ストレスを減らす

- 情報を減らす(通知オフ・夜のSNS控えめ)

- 心配事の書き出し(ジャーナリング)

- タスクを“見える化”

→ 脳の予測負荷が一気に下がる。

2️⃣副交感神経の時間を増やす

- 7〜8時間の睡眠

- 軽い運動

- 深呼吸・瞑想

- 何もしない“余白”時間

→ 回復の時間が増え、アロスタシスの過剰稼働が止まる。

3️⃣マルチタスクを減らす

- 一つのことに集中

- 小さな意思決定を減らす

- 朝のルーティンを作る

→ 予測が分散せず、疲労が大幅に減る。

4️⃣人間関係のストレスを減らす

- 境界線(バウンダリー)を引く

- 返信速度の義務感を手放す

- 不要な集まりを減らす

→ 長期ストレスの最大源をカット。

まとめ

- アロスタシス=未来に備える適応反応

- 不調の正体はアロスタシスの“働きすぎ”

- 睡眠・運動・余白・情報デトックスが大切

アロスタシスを知ることで、

“ストレスに強くなる”というより、“疲れにくい体を設計する”

という視点に変わります。