「どうして同じ出来事なのに、人によって落ち込み方やストレスの感じ方が違うんだろう?」――そんな疑問を持ったことはありませんか?

「失敗してはいけない」「みんなに好かれるべき」といった“べき思考”に縛られて、不安や自己嫌悪に陥ることはよくあるいことです。

この記事では、心理学者エリスが提唱したABC理論(出来事→信念→結果)と、その発展形であるABCDE理論(+反論・効果)をわかりやすく解説します。

読むことで「ネガティブ思考に振り回されない考え方のコツ」が見つかるはずです。ぜひ最後まで読んでくださいね。

ABC理論とは?認知行動療法の基礎をわかりやすく解説

ABC理論は、心理学者アルバート・エリスが提唱した考え方で、現在の認知行動療法(CBT)の基礎となっています。ポイントは「感情や行動は出来事そのものではなく、出来事の解釈や信念によって決まる」という考え方です。初心者でも理解しやすいように、3つの要素に分けて整理してみましょう。

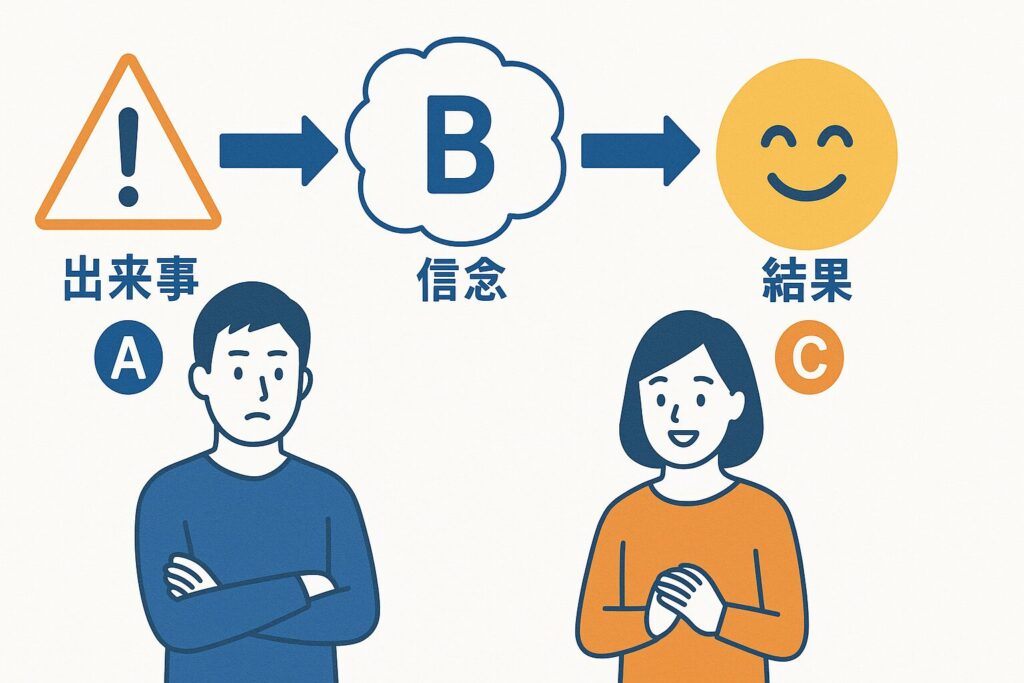

ABC理論の基本:A(出来事)・B(信念)・C(結果)

- A(Activating event/出来事)

何かが起こった状況や刺激。例:上司に注意された、友人に挨拶されなかった。 - B(Belief/信念・思い込み)

その出来事に対する受け止め方や考え方。例:「自分はダメだ」「嫌われたに違いない」。 - C(Consequence/結果)

その信念によって生まれる感情や行動。例:落ち込む、不安になる、避ける。

人を苦しめるのは「出来事」ではなく「解釈」

エリスが強調したのは、「同じ出来事でも、人によって感じ方が違う」ということです。

たとえば、同じ上司の注意でも、

- 「自分の成長のチャンスだ」と考える人 → 前向きに改善行動を取れる

- 「自分は無能だ」と考える人 → 強い不安や落ち込みを感じる

この違いを生むのが B=信念 であり、感情を左右するのは出来事そのものではなく「解釈の仕方」だと説明しています。

日常での例:友人に無視されたと感じたとき

身近なシーンで見てみましょう。

- A(出来事):友人に挨拶したが返事がなかった

- B(信念):「嫌われたのかもしれない」/「忙しくて気づかなかっただけかも」

- C(結果):「不安で落ち込む」/「特に気にしない」

同じAでも、Bが変わればCも変わります。これがABC理論の最もシンプルで強力なポイントです。

ABCDE理論とは?ABC理論からの発展とポイント

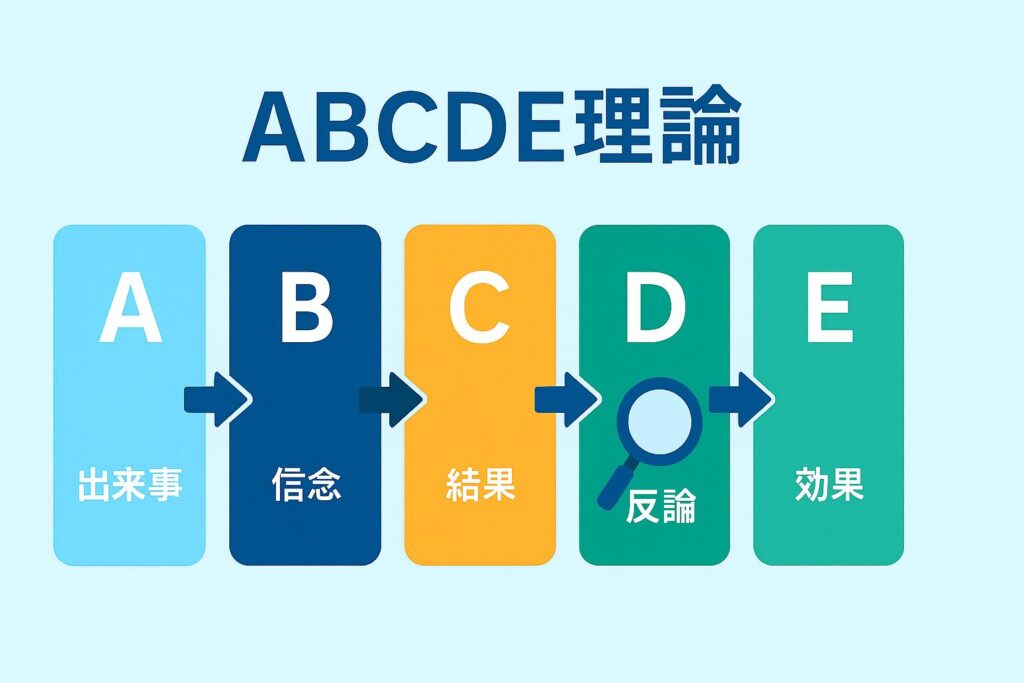

ABCDE理論は、エリスのABC理論をさらに発展させた考え方です。

ABCの流れに D(Disputation/反論) と E(Effect/効果) を加えることで、「思考の癖に気づき、それを修正して、新しい結果を得る」という実践的な方法になっています。ストレスや不安を軽くするセルフケアとしてもよく紹介されます。

D(反論)とE(効果)が加わった思考の流れ

ABCDE理論の全体像は以下のようになります。

- A(出来事):何が起こったか

- B(信念):その出来事をどう解釈したか

- C(結果):感情や行動にどう影響したか

- D(反論):その信念は本当に正しいのか、合理的なのかを問い直す

- E(効果):新しい考え方を取り入れたことで生まれる前向きな変化

この DとEのプロセス によって、ネガティブ思考を和らげ、感情をコントロールしやすくなります。

非合理的な信念に気づき、反論する方法

エリスは、人がストレスを強める原因は「非合理的信念」にあると指摘しました。

非合理的信念の例:

- 「絶対に失敗してはならない」

- 「誰からも好かれるべきだ」

- 「物事は常に自分の思い通りであるべきだ」

これらは現実に合わないため、強いストレスを生み出します。

D(反論)のステップでは、こうした信念に対して次のように問いかけます。

- 「本当にそう言える根拠はあるだろうか?」

- 「別の可能性はないだろうか?」

- 「友人が同じことを考えていたら、どう声をかけるだろう?」

ABCDE理論を使った思考の置き換え例

具体例で見てみましょう。

- A(出来事):会議で意見を否定された

- B(信念):「自分は無能だ。もう発言しない方がいい」

- C(結果):不安になり黙り込む

- D(反論):「意見が通らなかった=無能、ではない。建設的な議論だっただけかもしれない」

- E(効果):「改善点を取り入れれば次回はもっと良い提案ができる」と前向きに考えられる

このように、ABCDE理論は 自分の思考パターンを点検・修正するツール として使えます。

エリスのABC理論が注目された背景と心理学的な位置づけ

ABC理論は単なる思考整理の方法ではなく、心理学の歴史の中で大きな意味を持っています。ここでは、エリスがこの理論を生み出した背景や、他の心理療法との関係性を整理します。

アルバート・エリスと論理情動行動療法(REBT)

- エリス(Albert Ellis, 1913–2007)は、アメリカの臨床心理学者。

- 1950年代に「合理情動行動療法(REBT)」を提唱しました。

- 当時主流だった精神分析(過去や無意識に焦点を当てる手法)に対して、エリスは「今ここでの考え方(信念)を変えることが感情を変える近道」と主張。

- その核にあるのがABC理論です。

ベックの認知療法との違い

- 同時期に、アーロン・ベックが「認知療法(Cognitive Therapy)」を開発しました。

- 共通点:思考が感情に影響するという点。

- 違い:

- エリス(REBT)は「非合理的信念(べき思考)を論理的に反論する」スタイル。

- ベック(認知療法)は「自動思考に気づき、検証して現実的に修正する」スタイル。

- 両者のアプローチは異なりますが、どちらも現代の認知行動療法(CBT)の土台になりました。

現代の認知行動療法(CBT)への影響

- 現在、認知行動療法(CBT)はうつ病や不安障害の治療において世界的に「第一選択の心理療法」とされています。

- ガイドライン(WHOや各国の精神医学会)でもCBTが推奨され、その基盤にはエリスのABC理論があります。

- また、学校教育や職場研修、セルフヘルプ本にも応用され、専門家以外にも広く浸透しました。

「べき思考」と非合理的信念|ストレスを強める思考パターン

ABC理論を実生活に当てはめるとき、特に注目されるのが「べき思考」です。

これは「〜すべき」「〜でなければならない」といった厳しすぎるルールを自分や他人に課す考え方で、エリスが指摘した非合理的信念の代表例です。柔軟さを失わせ、ストレスや不安を強めてしまいます。

エリスが指摘した3つの非合理的信念(〜すべき、〜でなければならない)

エリスは多くの悩みの背景にある非合理的信念を、次の3つにまとめました。

- 「私は絶対に有能でなければならない」

→ 失敗を過度に恐れ、チャレンジできなくなる。 - 「他人は私を公平に扱うべきだ」

→ 少しの批判や無視でも大きな怒りや落ち込みにつながる。 - 「人生は楽でなければならない」

→ 困難や不快なことに直面すると強い不満や絶望を感じやすい。

「べき思考」の具体例:「失敗してはならない」「みんなに好かれるべき」

日常の中でも、こんな「べき思考」はよく見られます。

- 「絶対に失敗してはならない」

- 「誰からも好かれるべき」

- 「嫌なことは避けるべき」

- 「完璧にやらなければならない」

一見すると真面目で正しいように思えますが、実際にはプレッシャーを強め、心を縛ってしまいます。

べき思考と「認知の歪み」との関係

「べき思考」は心理学でいう認知の歪みのひとつでもあります。

- 全か無か思考:「100点じゃなければ失敗」

- 過度の一般化:「一度失敗した=自分は無能」

- すべき思考:「成功しなければならない」「人を喜ばせるべきだ」

これらの思考パターンは、不安や怒りを生み出す燃料になります。

逆に、「必ずしもそうとは限らない」と考え直すだけで、ストレスは大きく和らぐのです。

ABC理論・ABCDE理論を使ったストレスや不安の解消法

ABC理論やABCDE理論は、理論を知るだけでなく日常で実践することに価値があります。特に「べき思考」に気づき、それを柔軟に修正することで、不安やストレスを和らげることができます。ここでは実際に使えるステップや活用例を紹介します。

セルフチェックの手順(A→B→Cを書き出す)

まずは自分の思考パターンを整理することから始めましょう。紙やスマホのメモに以下を書いてみます。

- A(出来事):何が起きたのか?

- B(信念):そのとき自分はどう考えたのか?

- C(結果):その結果、どんな感情や行動が生まれたのか?

👉 これだけで「自分はこういう考え方をしているから不安になるんだ」と気づきを得られます。

「べき思考」に反論して柔軟に考える方法

次に、非合理的な「べき思考」にD(反論)を加えてみましょう。

- 「絶対に失敗してはならない」

→ 「一度の失敗は学びになる。完全無欠である必要はない」 - 「みんなに好かれるべき」

→ 「人には好みがある。全員に好かれるのは不可能」 - 「嫌なことは避けるべき」

→ 「挑戦の中に成長がある。不快さも必要な一部」

こう考え直すことで、E(効果)=新しい気づきと感情が得られます。

日常生活・ビジネスでの実践例

- 日常生活:

友人からLINEの返信が来ないとき

→ 「嫌われたに違いない」ではなく「忙しいのかも」と考える - 勉強・試験:

「完璧に覚えなければならない」ではなく「まず6割理解できれば進歩」と捉える - ビジネス:

上司に注意されたとき

→ 「自分は無能だ」ではなく「改善のチャンスをもらった」と捉える

このように、ABC→D→Eの流れを意識すると、ストレスを軽くし、前向きな行動につなげられます。

まとめ|ABC理論を活用してネガティブ思考を軽くする

ここまでABC理論とABCDE理論を見てきました。最後にポイントを整理しておきましょう。

理論を知るだけでなく、実践が大切

- ABC理論は「出来事」ではなく「信念」が感情を決めるというシンプルな考え方です。

- しかし、知識として理解するだけでは変化は起きません。

- 日々の中で「これはA、B、Cに分けられるかな?」と振り返り、紙に書いてみることが実践につながります。

- 小さな出来事から試すことで、自然にネガティブ思考を軽くできるようになります。

「べき思考」に気づくことがストレス対処の第一歩

- エリスが指摘したように、「〜すべき」「〜でなければならない」という強すぎる信念(べき思考)が、ストレスや不安を強めます。

- まずは「自分はどんなべき思考を持っているだろう?」と気づくだけでOKです。

- そのうえで「本当にそうだろうか?」と一歩引いて反論してみると、心は軽くなります。