「選択肢が多すぎて、なかなか決められない…」

そんな経験、ありませんか?

買い物・ランチ・動画・仕事のタスク――

“どれを選ぶか”を考えるたびに、どっと疲れる。

それは脳が限界まで情報処理しているサインです。

この記事では、心理学の「ヒックの法則」をもとに、

「なぜ選択肢が多いと迷うのか」「なぜ決断に疲れるのか」をわかりやすく解説します。

さらに、決断疲れを減らすための実践的な方法(仕事・生活・デジタル環境の整え方)もご紹介。

ぜひ最後まで読んでくださいね。

ヒックの法則とは?|選択肢が多いと迷う心理の基本原理

「選択肢が多いと、なかなか決められない…」

誰もが一度は感じたことのあるこの“迷い”には、ちゃんとした心理学的な理由があります。

それを説明するのが、ヒックの法則(Hick’s Law)です。

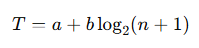

ヒックの法則の定義と数式(T = a + b log₂(n + 1))をやさしく解説

ヒックの法則とは、

「選択肢が増えるほど、人は決断に時間がかかる」という心理学の法則です。

1952年、心理学者ウィリアム・エドモンド・ヒックとレイ・ハイマンが発表しました。

彼らは、選択肢の数と反応時間の関係を数式で表しました。

各パラメータの意味:

- T:反応(意思決定)にかかる時間

- a:反応動作にかかる基礎時間(定数項)

- b:情報処理速度を表す定数(個人や条件で異なる)

- n:選択肢の数

この数式の意味は、

選択肢が増えるごとに反応時間が“対数的(ゆるやかに)増加する”ということ。

たとえば、選択肢が2倍になっても、単純に時間が2倍になるわけではありません。

しかし、選択肢が多くなるほど情報を比較・評価する負担が増え、

結果的に「決断までの時間」が長くなってしまうのです。

ヒックとハイマンの実験|選択肢が増えると反応時間が伸びる理由

実験では、被験者にランプやボタンをいくつか並べ、

点灯したランプに対応するボタンを押すよう指示しました。

その結果――

ボタンの数(選択肢)が多くなるほど、反応するまでの時間が長くなったのです。

これは、私たちの脳が情報を処理するスピードには限界があることを示しています。

脳は、選択肢ごとに

- 何を意味するのか

- どれが最も正しいのか

- 間違うとどうなるのか

を瞬時に比較・検討しており、その分だけ認知的負荷(考えるためのエネルギー)が増えるのです。

日常に潜むヒックの法則の例(買い物・メニュー・SNSなど)

ヒックの法則は、特別な実験室の話ではありません。

私たちの日常生活にも、いたるところで働いています。

身近な例を挙げると…

- 🛒 コンビニやスーパーでのおにぎり選び

→ 種類が10種類あると、「どれが一番おいしいか」「コスパがいいか」を比較して迷いやすい。 - 🍝 レストランのメニュー

→ 選択肢が多すぎると、「失敗したくない」「他の方がよかったかも」と考えて疲れる。 - 📱 動画配信サービスやSNS

→ 見たい動画を探しているうちに、気づけば30分経っている…。

これはまさに「選択肢が多すぎて脳が処理しきれない」状態です。

こうした状況はすべて、ヒックの法則が示す「選択肢の増加=決断の遅延」の典型例。

そしてこの小さな「迷いの積み重ね」が、やがて“決断疲れ(decision fatigue)”へとつながっていきます。

要するに、ヒックの法則とは

「選択肢が増えるほど、脳の処理が追いつかず、決断が難しくなる」

という心理の仕組みです。

この法則を知ることで、私たちは「迷う自分」を責めるのではなく、

“脳の自然な反応”として理解し、対策をとることができるようになります。

なぜ選択肢が多いと疲れるのか?“決断疲れ”の心理メカニズム

「どれにしよう…」「やっぱりこっち?」と、決断を繰り返しているうちにどっと疲れる――。

この“決断疲れ(decision fatigue)”は、単なる気のせいではありません。

脳科学的にも、選択のたびにエネルギーが消耗することが分かっています。

ここでは、その仕組みを心理学の視点から整理してみましょう。

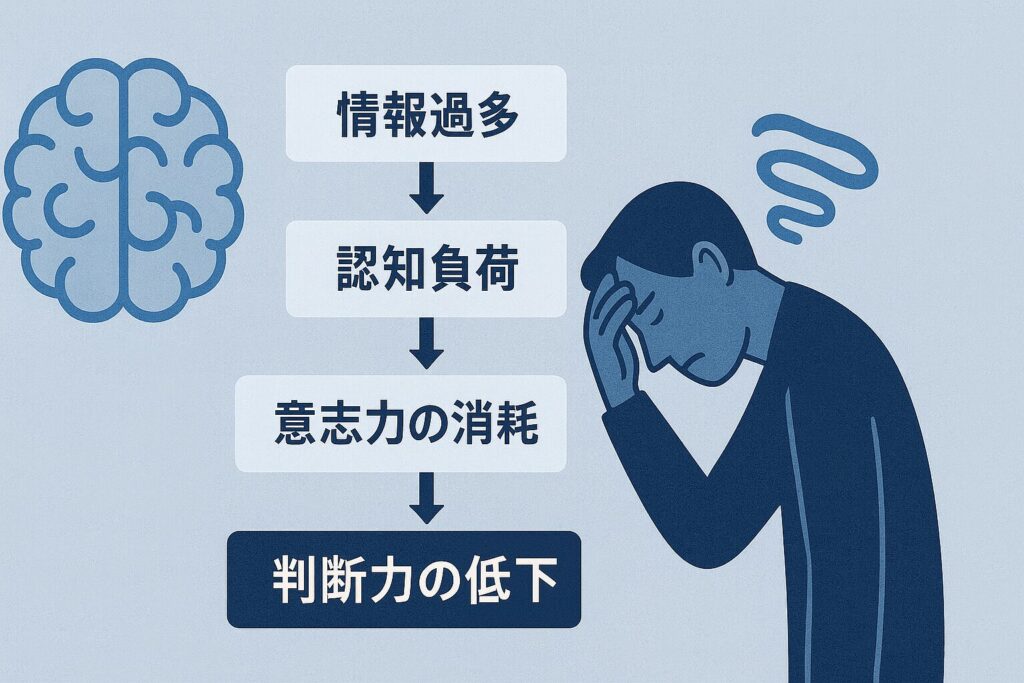

脳の情報処理負荷と意思決定コストの関係(認知負荷理論との関連)

私たちの脳には、一度に処理できる情報量に限界があります。

これを説明するのが、教育心理学で有名な「認知負荷理論(Cognitive Load Theory)」です。

認知負荷理論では、脳の処理能力を「ワーキングメモリ」と呼びます。

このワーキングメモリが扱える情報はおよそ4〜7個が限界。

それを超えると、情報の整理や比較が追いつかなくなり、思考が混乱します。

つまり、選択肢が多いということは、それだけ脳が抱える“情報処理の負担”が増えるということ。

結果として、

- 判断に時間がかかる

- 判断に自信が持てない

- 判断後に「これでよかったのか」と悩む

という状態になりやすくなります。

選択の多さは自由を与えるように見えて、実は脳を縛る鎖にもなりうるのです。

選択を重ねるほど意志力が消耗する|バウマイスターの実験

社会心理学者ロイ・バウマイスター(Roy Baumeister)は、

人間の意志力(willpower)は有限なリソースであると提唱しました。

たとえば、買い物やメール返信、SNSでの「いいね」判断――

こうした小さな選択を何度も繰り返すだけで、脳のエネルギーが消耗します。

バウマイスターの実験では、

「チョコレートを食べたいけど我慢する」「問題を解く」などの意思的な行動を繰り返した被験者は、

その後に判断力や集中力が著しく低下することが確認されました。

これが「意志力の消耗(ego depletion)」です。

つまり、選択肢が多い環境では、選ぶたびに脳が小さく疲弊し、

最後には「どうでもいいや」と感じてしまう。

これが、いわゆる“決断疲れ”の正体なのです。

ヒックの法則と「選択のパラドックス」の違いと関係

ヒックの法則が「選択肢が多いと決断が遅くなる」ことを示しているのに対し、

「選択のパラドックス(The Paradox of Choice)」は、

選択肢が多いと満足できなくなるという心理を説明します。

この2つは、似ているようで違う“選択の罠”を指しています。

ここではその違いと、私たちがなぜ迷い続けてしまうのかを整理していきましょう。

ヒックの法則=「時間がかかる」法則、パラドックス=「満足できない」心理

まず、2つの理論の違いを簡単にまとめると次の通りです。

| 観点 | ヒックの法則 | 選択のパラドックス |

|---|---|---|

| 提唱者 | ウィリアム・ヒック(1952) | バリー・シュワルツ(Barry Schwartz, 2004) |

| 焦点 | 決断までの時間 | 決断後の満足度 |

| 現象 | 選択肢が増えると判断が遅くなる | 選択肢が増えると満足できなくなる |

| 心理的影響 | 認知負荷・反応時間の増加 | 後悔・不安・比較疲れ |

| 対策 | 選択肢を減らして判断を早くする | 「十分に良い選択」に満足する思考へ |

ヒックの法則は“決断までの負担”、

選択のパラドックスは“決断した後の後悔や迷い”を扱っている点がポイントです。

つまり、選択肢が多すぎると私たちは――

「決めるのに時間がかかる(ヒック)」

→ 「やっと決めても満足できない(パラドックス)」

という二重のストレスを受けるのです。

選択肢が多いすぎると「後悔」「不安」「比較疲れ」が増える仕組み

アメリカの心理学者バリー・シュワルツは、著書『The Paradox of Choice(選択のパラドックス)』の中で、

「自由が多すぎることが人を不幸にする」と述べました。

選択肢が多いと、人は次のような心理に陥ります。

- 後悔(regret):「あっちの方がよかったかも」と考え続ける

- 不安(anxiety):「自分の選択は正しかったのか?」と確信が持てない

- 比較疲れ(comparison fatigue):「他の人の選択が気になる」

これらはすべて、満足度を下げる要因です。

たとえば、スマホを買うときに10社の機種を比較し、やっと決めたのに――

「次のモデルが出る」「他社の方が安い」と聞いて後悔する。

この“終わらない比較”が、心をすり減らしていくのです。

心理学的に見る“ちょうどいい選択肢の数”とは?

では、選択肢は少なければ少ないほどいいのでしょうか?

実はそうではありません。

心理学では、「選択肢の多さ」と「満足度」の関係は逆U字型になるとされています。

- 選択肢が少なすぎる → 選べる自由がなく、不満が増える

- 選択肢が多すぎる → 比較が増え、迷いや後悔が増える

- 中間の数 → 最も満足度が高く、心理的に楽

つまり、重要なのは「数を減らす」ことではなく、

“自分が比較しやすい範囲に絞る”ことです。

たとえば、

- ネットショッピングでは候補を3〜5件に絞ってから比較する

- メニューが多いレストランでは「和・洋・中」などカテゴリーで選ぶ

といった“選択の整理術”が有効です。

ヒックの法則が教えてくれるのは、「迷いの時間」を減らす方法。

選択のパラドックスが教えてくれるのは、「後悔の感情」を減らす方法。

この2つを理解しておくと、

「迷って疲れる」「決めてもモヤモヤする」といった選択のストレスを、

減らすことができます。

ヒックの法則の実践例|UXデザイン・仕事・日常への応用

ヒックの法則は、心理学だけでなく、デザイン・仕事・日常生活などあらゆる場面に活かせます。

ここでは、「選択肢を減らすことで判断をスムーズにする」ための実践例を紹介します。

意識して取り入れるだけで、驚くほど脳の負担が軽くなり、行動が早くなるはずです。

UXデザインでの応用例|メニュー数を絞ると離脱率が下がる理由

Webサイトやアプリのユーザー体験(UX)においても、ヒックの法則は重要な指針です。

メニュー項目やボタンが多すぎると、ユーザーは「どこを押せばいいのか?」と迷い、

結果的に離脱してしまいます。

たとえば、

- 10個のリンクが並んだサイトよりも、3〜5個に絞ったメニューの方がクリック率が高い

- ECサイトでは、「おすすめ商品」や「人気カテゴリ」を先に提示すると購買率が上がる

これは、ユーザーに“考えさせないデザイン”を提供することが目的です。

Googleのシンプルなトップページや、Appleの直感的なUIが分かりやすい例でしょう。

UXデザインの基本原則:「選択肢を減らすことは、自由を奪うのではなく行動を促す」

タスク管理やToDo整理に活かす「選択肢を減らす思考」

ヒックの法則は、仕事の効率化にも応用できます。

1日の中でやるべきタスクが多いほど、「どれから手をつけるか」でエネルギーを消耗します。

その結果、手をつける前に疲れてしまう――これはまさに決断疲れの罠です。

おすすめは、次の3ステップで「選択肢を減らす仕組み」を作ることです。

① 前日のうちに「翌朝やるタスク」を3つに絞る

→ 朝から迷わず行動でき、集中力を節約できる。

② 優先順位を「緊急・重要・その他」で区分する

→ 判断の基準をテンプレ化し、迷いを減らす。

③ タスクを視覚化して、終わったら消す

→ 達成感が積み重なり、次の判断へのモチベーションになる。

つまり、仕事でもプライベートでも、

「考える前にやる仕組み」を作ることが脳の省エネにつながるのです。

スマホやSNSで情報過多を防ぐ“デジタル断捨離”のコツ

現代人の“選択疲れ”の最大要因が、スマホとSNSです。

通知、アプリ、ニュース、動画、メッセージ――常に選択を迫られる環境にあります。

ヒックの法則の観点から言えば、

「情報の選択肢が多すぎる=常に決断を繰り返している」状態です。

その結果、

- 集中できない

- やる気が出ない

- なんとなく疲れている

という“デジタル疲れ”が起こります。

これを防ぐには、次のようなデジタル断捨離のステップが効果的です。

- 📱必要のない通知をオフにする(「選ばされる」機会を減らす)

- 📂 アプリをカテゴリごとにフォルダ化(判断の整理)

- 💤 寝る1時間前はスマホを触らない(脳をクールダウン)

これらはすべて、ヒックの法則の実践です。

「選択を減らす=思考を整える」という考え方を持つだけで、

デジタル環境のストレスは格段に減ります。

まとめ|選択を減らすことが、脳と心の自由を取り戻す第一歩

ここまで見てきたように、ヒックの法則は「選択肢が多いと決断に時間がかかる」という単純な話にとどまりません。

それは、現代社会の「情報過多」「迷い」「疲れ」に直結する、生き方の法則でもあります。

最後に、この理論を日常でどう活かすかを整理してみましょう。

「減らす=諦める」ではなく「本質に集中する」考え方

「選択肢を減らす」というと、なんだか自由を失うことのように感じる人もいます。

しかし本質はまったく逆です。

ヒックの法則が教えてくれるのは、

“選択を減らすことが、自分の大切なことに“集中すること”につながる

という考え方です。

たとえば――

- 服を少なくしても、「今日何を着るか」で悩まなくなる

- SNSのフォローを減らすと、「誰かと比べる」時間が減る

- メニューを固定すれば、「健康的な食事」を維持しやすくなる

つまり、「減らす」とは諦めることではなく、迷いを削って自分の大切な選択に集中すること。

それが結果的に、心の自由や満足度を高める近道になるのです。

ヒックの法則を理解すれば、迷いが減り行動力が上がる

ヒックの法則を生活に取り入れると、

「行動までのスピード」が格段に上がります。

人は、行動するまでにエネルギーを消耗しがちですが、

選択肢を整理すれば、その初動エネルギー(フリクション)を減らせます。

たとえば、

- 朝のルーティンを決める(迷わない朝)

- 作業手順をテンプレート化する(考えない仕組み)

- SNSの閲覧時間を制限する(情報のノイズを減らす)

こうした習慣はすべて「決断の自動化」です。

今日からできる小さな“決断疲れ予防”習慣(例:選択肢のテンプレ化)

最後に、誰でも今日から始められる“決断疲れ”を防ぐ方法を紹介します。

すべて「選択肢を減らす」「考える回数を減らす」ための工夫です。

🧠 小さな習慣で迷いを減らす実践例

- 朝のルールを決める(例:朝食メニュー・着る服を固定)

- 買い物リストを事前に作る(現場で迷わない)

- 「選ばない時間」をつくる(夜はスマホを見ない)

- 「迷ったらこれ」という基準を1つ持つ(思考ショートカット)

- 1日を終える前に「今日の決断」を3つだけ振り返る(意思決定の整理)

これらはどれも、ヒックの法則に基づく「思考のダイエット」です。

情報も選択も減らすほど、脳のリソースは“本当にやりたいこと”に使えるようになります。