「動画で勉強しても頭に残らない…」「テキストの方が早いけど、すぐ疲れる…」

そんなモヤモヤを感じたことはありませんか?

実はその違い、脳の使い方(モダリティ効果)が関係しています。

モダリティ効果とは、視覚と聴覚をうまく分担して処理することで認知的負荷を減らす心理学的な原理。

この仕組みを知ると、「動画学習」と「テキスト学習」の得意・不得意がハッキリ見えてきます。

本記事では、

- テキスト学習と動画学習のメリット・デメリットの本質

- 学習効率を左右する“脳の負担”と“スピード”の関係

- そして、目的別に最適な学び方を選ぶコツ

を、心理学的な視点からわかりやすく解説します。

「どっちで学ぶべきか?」に迷っている方は、ぜひ最後まで読んでくださいね。

モダリティ効果とは?|動画とテキストで“脳の使い方”が変わる理由

私たちが「動画のほうが分かりやすい」と感じるのは、単なる気のせいではありません。

その背景には、心理学で知られる「モダリティ効果(Modality Effect)」という現象があります。

モダリティ効果の基本|視覚と聴覚を分担する脳の仕組み

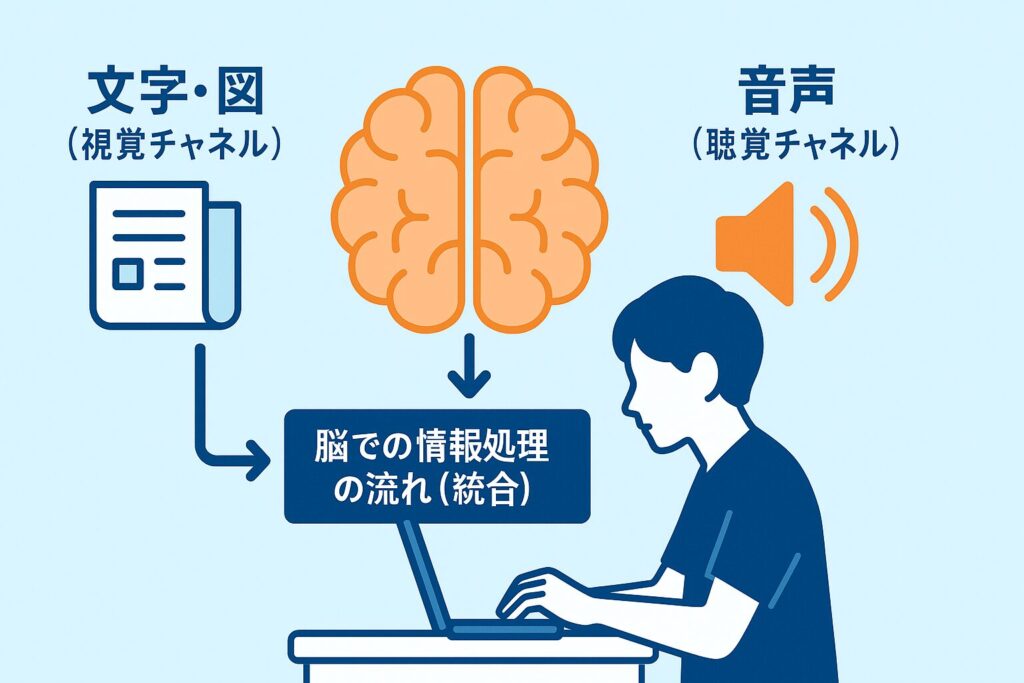

人間の脳は、情報を処理するときに複数の感覚チャネル(モダリティ)を使います。

代表的なのが、視覚(見る)と聴覚(聞く)です。

この2つのチャネルは、脳の中で別々の経路を通って情報を処理します。

つまり、

文字を「読む」ときと、音声を「聞く」ときでは、脳の使う領域が異なる。

そのため、文字と音声をうまく組み合わせることで、脳の処理負荷を分散できるのです。

これがモダリティ効果の基本原理です。

たとえば、図を見ながら説明を「音声」で聞くと、視覚と聴覚を同時に使うため、

どちらか一方に情報が集中せず、学習効率が上がる傾向があります。

なぜ「文字+音声」で理解しやすくなるのか

心理学者スウェラー(Sweller)らが提唱した認知負荷理論では、

人間が同時に処理できる情報量(ワーキングメモリ)には限界があるとされています。

この“脳の作業台”に情報を詰め込みすぎると、理解力が一気に落ちます。

そこで、聴覚チャネルに一部の情報を移すことで、作業台に余裕を作る──

これが、モダリティ効果の実用的な意味です。

動画学習が人気を集める背景にも、この仕組みが関係しています。

同じ情報を重ねると逆効果?「認知的干渉」の落とし穴

ただし、モダリティ効果には使い方のコツがあります。

よくある間違いが、

「文字と音声、どちらも同じ内容を同時に提示する」こと。

たとえば、動画でナレーションの内容をそのまま字幕に表示すると、

視覚チャネルと聴覚チャネルの両方で同じ情報を処理するため、

脳の中で情報が干渉し合い、かえって負担が増えることがあります。

このような現象を「認知的干渉(Cognitive Interference)」と呼びます。

モダリティ効果を最大限に活かすには、

- 文字では図やキーワードを提示

- 音声では流れや補足説明を伝える

といったように、「役割を分ける」ことが大切です。

💡まとめ

- モダリティ効果とは、視覚と聴覚を分担して情報を処理することで、脳の負担を減らす現象。

- 「文字+音声」は理解を助けるが、「同じ情報を重ねる」と逆効果になる。

- 学習デザインでは、「どの感覚で何を伝えるか」を意識的に設計することが重要。

テキスト学習のメリット・デメリット|スピードは速いが認知リソースを多く使う

「読むほうが早い」「自分のペースで理解できる」──

テキスト学習には、動画にはない強みがあります。

一方で、長時間続けると脳が疲れやすいという特徴もあります。

ここでは、テキスト学習のメリットとデメリットを、脳の仕組みから整理してみましょう。

テキスト学習のメリット|自分のペースで能動的に理解できる

テキスト学習の最大の魅力は、「自分でコントロールできる」ことです。

読むスピードを調整したり、必要な部分だけを飛ばしたり、

わからない箇所を何度も読み返したりと、自分の理解度に合わせて進められるのが大きな強みです。

また、読むという行為は、

「情報を自分の中で整理し、構造化する」=能動的な理解

を促します。

たとえば、本を読むときに自然とマーカーを引いたり、ノートにまとめたりするのは、

脳が情報を再構築している証拠です。

さらに、テキストは再利用性が高いのもメリット。

検索・引用・復習が容易で、「学んだことを思い出す」作業にも向いています。

テキスト学習のデメリット|脳の負荷が高く、集中力が続きにくい

一方で、テキスト学習は脳への負担が大きいという側面もあります。

文字情報だけでは、映像や音声のような補助的な刺激(感情・音調・動き)が少ないため、

脳が自力でイメージを補完しようとします。

このときに使われるのが、ワーキングメモリ(作業記憶)と呼ばれる機能。

これは、情報を一時的に保持しながら考える“脳の作業台”のようなものです。

テキストだけで学ぶと、この作業台にすべての情報が積み上がるため、

すぐにメモリがいっぱいになって疲れるのです。

その結果、

- 長文になると頭に入りにくい

- 集中が途切れやすい

- 理解した気にならない

といった状態に陥りやすくなります。

なぜテキスト学習は“速いけど疲れやすい”のか(ワーキングメモリの限界)

脳科学的に、人間のワーキングメモリが一度に扱える情報は4〜7個が限界とされています。

動画では映像や音声が自然に流れるため、脳は情報を一部自動処理できます。

しかし、テキストはすべての情報を自分で読んで理解する必要があるため、

短時間では速いけれど、長時間続けると脳の処理リソースを大量に消費します。

つまり、テキスト学習は──

「瞬間的な効率は高いが、持続的な効率は低下しやすい」学習方法。

💡まとめ

- テキスト学習は、自分のペースで理解できる能動的な学びに強い。

- ただし、脳のリソース(ワーキングメモリ)を多く使うため、疲れやすい。

- 短時間で要点をつかむ学習や、深く考える訓練には最適。

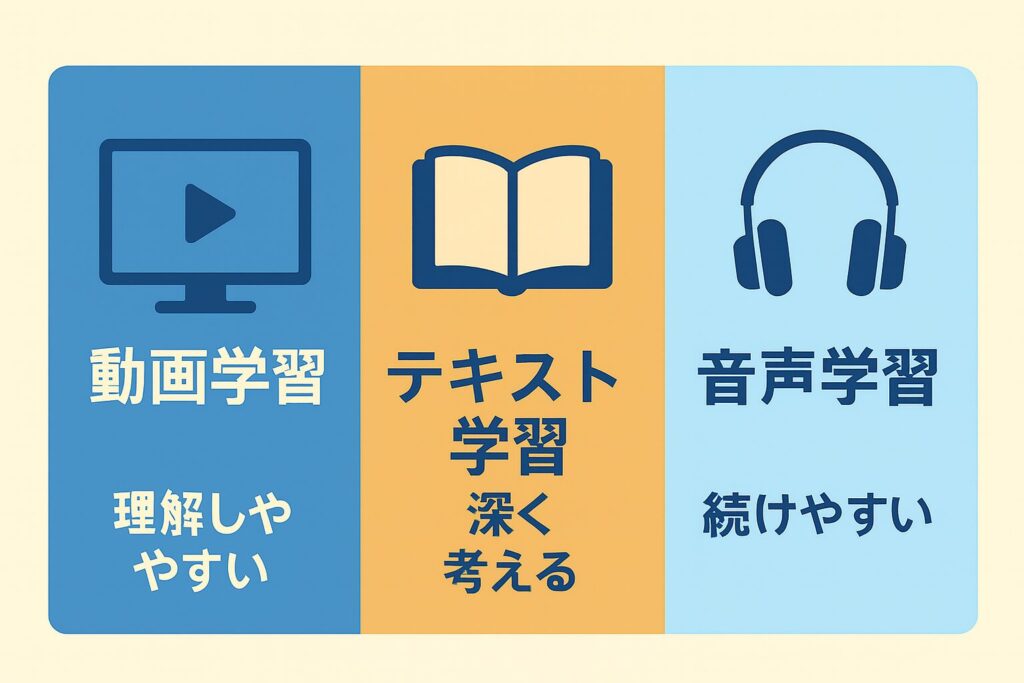

動画学習のメリット・デメリット|理解しやすいが受け身になりやすい

YouTubeやオンライン講座などの動画学習は、

「分かりやすい」「疲れにくい」「続けやすい」と感じる人が多いでしょう。

その理由には、先ほど説明したモダリティ効果が深く関わっています。

ただし、動画には便利さの裏で「思考が浅くなりやすい」「記憶に残りにくい」というデメリットもあります。

ここでは、脳科学の観点からその仕組みを整理してみましょう。

動画学習のメリット|脳の負担が軽く、理解しやすい(モダリティ効果)

動画学習の最大の特徴は、脳の処理が楽になることです。

映像(視覚)と音声(聴覚)を同時に使うことで、

脳内の情報処理が分散され、ワーキングメモリの負荷が軽減します。

たとえば、図を見ながら講師の解説を聞くと、

文字だけを読むよりもスムーズに内容を理解できます。

これはまさにモダリティ効果の典型例です。

また、動画はリアルな感情や状況も伝わりやすく、

- 難しいテーマでも理解しやすい

- 感情が動き、記憶に残りやすい

- 学習のハードルが下がる

といった心理的メリットがあります。

動画学習のデメリット|受動的理解になりやすく、記憶に残りにくい

一方で、動画学習は受け身の理解になりやすいという弱点もあります。

動画では情報が「流れていく」ため、

自分でペースを調整したり、考えたりする余白が少なくなります。

結果として、

「分かった気がするけど、あとで思い出せない」

という状態に陥りやすいのです。

また、動画は再生速度に縛られるため、

理解していてもテンポが遅く感じたり、

逆に難しい箇所を飛ばすと内容が抜け落ちたりしがちです。

このように、情報の受け取りが受動的になることで、

記憶への定着が浅くなる傾向があります。

「わかった気になる」現象の正体|流暢性の錯覚とは

心理学では、動画学習で起こりやすい現象を「流暢性の錯覚(fluency illusion)」と呼びます。

これは、「スムーズに理解できた感覚=理解できたと勘違いする」心理的錯覚です。

動画では音声・映像が滑らかに流れるため、脳は「処理が簡単=内容も簡単」と誤認しやすくなります。

この錯覚が続くと、

- 復習の必要性を感じにくい

- 自分の理解度を過大評価してしまう

といった問題が起こります。

💡まとめ

- 動画学習は、モダリティ効果で理解しやすく脳の負担が軽い。

- しかし、受け身になりやすく、記憶定着が浅くなるリスクがある。

- 「分かった気になる」流暢性の錯覚に注意し、能動的な学び方を意識することが重要。

モダリティ効果で読み解く“スピードと脳の負担”の関係|効率の本質は目的次第

「動画は分かりやすいけど遅い」「テキストは速いけど疲れる」──

このような感覚を持つ人は多いでしょう。

しかし、この2つは単純な“どちらが効率的か”の話ではありません。

実は、学習の効率は「脳の使い方」と「目的」によって変わるのです。

ここでは、「疲れにくさ」「スピード」「理解の深さ」を整理しながら、

学習効率の本質を見ていきましょう。

「疲れにくい=効率的」とは限らない

動画学習は、モダリティ効果によって脳の負担が軽くなるという利点があります。

しかし、それが必ずしも“効率的”という意味ではありません。

たとえば、映画を見ているとき、内容はスムーズに理解できますが、

数日後には細かいセリフや要点をほとんど覚えていない──そんな経験はありませんか?

脳が疲れにくい学習は、「受け身で理解する」処理にとどまりやすいのです。

つまり、快適さの裏には「記憶に残りにくい」という代償がある。

“楽な学習=成果が出る学習”ではないという点が重要です。

「速く学ぶ=浅い」とも限らない

一方、テキスト学習は確かに脳の負荷が高いですが、

自分で情報を選び、整理しながら理解する能動的なプロセスを伴います。

このとき、脳は「考える」「関連づける」「要約する」といった高度な処理を行うため、

学習の深度が増し、記憶に残りやすくなる傾向があります。

心理学ではこのような現象を、「望ましい困難(Desirable Difficulty)」と呼びます。

つまり、少し難しい・努力が必要な学びほど、結果的に定着しやすいのです。

したがって、「速く学ぶこと」=「浅い理解」とは限らず、

脳の使い方次第で短時間でも深く学べる可能性があります。

テキスト学習は“情報の操作性”が圧倒的に高い

テキストの最大の強みは、「読むスピード」と「思考の自由度」が自分でコントロールできること。

動画は一見わかりやすくても、

- 速度を変えても情報が時間軸に縛られる

- 一時停止・巻き戻しの操作に手間がかかる

- どこをどれだけ理解したかを自分で把握しづらい

対してテキストは、

- 重要な箇所を飛ばしたり戻ったりしやすい

- キーワード検索やメモ、引用ができる

- 脳内で「構造化」「要約」「再構成」が自然に起こる

つまり、テキストは“思考のための素材”になりやすいんです。

モダリティ効果は“補助輪”であって、常に必要ではない

モダリティ効果(視覚+聴覚で負荷を分散)は、

- 初学者が難しい概念を理解するとき

- 図解や動きで理解を助けたいとき

に効果を発揮します。

でも、ある程度理解がある人にはかえって冗長になることもあります。

つまり、動画や音声は“理解支援ツール”であって、

テキスト中心で十分な人にとっては、モダリティ効果の恩恵は限定的です。

本当の効率とは?“認知リソースの最適化”という考え方

学習効率を考える上で大切なのは、

「最小の負荷で最大の成果を出す」=認知リソースの最適化

です。

つまり、「速く学ぶ」「疲れない」のどちらかを極端に追うのではなく、

学習目的に合わせて“ちょうどいい負荷”を設計することが、本当の効率といえます。

たとえば──

- 新しい概念を理解するときは、動画で脳を慣らす

- 深く定着させたいときは、テキストで要約・整理する

このように段階的に負荷を調整することで、

スピードと理解のバランスを取ることができます。

💡まとめ

- 「疲れにくい=効率的」ではない。 受動的理解は快適でも記憶が浅くなる。

- 「速く学ぶ=浅い」でもない。 適度な努力が定着を促す。

- 効率の本質は「目的に合った認知負荷の調整」にある。

- モダリティ効果を理解すれば、脳を“上手に使う学び方”ができる。

モダリティ効果を活かす学び方|目的別に最適なスタイルを選ぶ

ここまで見てきたように、動画とテキストのどちらにも一長一短があります。

大切なのは、「自分の目的」と「脳の使い方」に合わせて学び方を選ぶこと」です。

この章では、モダリティ効果を日常の学習に活かすための、具体的な方法を紹介します。

“重ねる”より“分ける”|情報チャネルを整理して脳の負荷を減らす

モダリティ効果を活かすポイントは、「同時に重ねない」「役割を分ける」ことです。

よくある誤りが、動画でナレーションと同じ内容の字幕を出す、

またはスライドに文字をぎっしり詰めて、同時に音声で説明すること。

これは「認知的干渉」を引き起こし、かえって理解を妨げます。

正しい使い方は次の通りです:

- 文字情報(視覚):要点・キーワード・図解などを提示

- 音声情報(聴覚):背景・補足・因果関係を説明

- 自分のノート(出力):要約・整理・再言語化

このようにチャネルごとに役割を明確化すると、

脳は同時に情報を処理しやすくなり、理解・記憶・集中力がすべて向上します。

自分の認知スタイル(視覚型・聴覚型)を把握する

モダリティ効果を最大限に活かすには、自分の得意な感覚チャネルを知ることも大切です。

心理学では、人は大きく以下の3タイプに分かれるとされています:

| タイプ | 特徴 | 向いている学び方 |

|---|---|---|

| 視覚型(Visual) | 図や文字で理解するのが得意 | ノート・マインドマップ・スライド |

| 聴覚型(Auditory) | 話を聞くと理解しやすい | 音声解説・朗読・ポッドキャスト |

| 体感型(Kinesthetic) | 実際にやってみて理解する | 演習・実技・ワークショップ |

自分がどのスタイルに偏っているかを理解すると、

「どんな教材を選ぶか」「どんな環境で学ぶか」が変わり、脳の効率が劇的に上がります。

学習の定着には「出力(書く・話す)」を組み合わせる

学習効果を最大化するには、「見る」「聞く」だけで終わらせず、

「書く」「話す」といった出力を伴わせることが重要です。

出力には、以下のような効果があります:

- 理解の曖昧な部分が浮き彫りになる

- 記憶を再活性化させる(再生効果)

- 脳の複数領域を使うことで定着が深まる

たとえば、動画で学んだ内容を「自分の言葉で要約する」だけでも、

脳は情報を再構築し、長期記憶に変換しやすくなるのです。

💡まとめ

- モダリティ効果を活かすには、「重ねず、分ける」が基本。

- 自分の認知スタイルに合わせて、最適なチャネルを選ぶ。

- 最終的な理解と定着は、“出力による再構築”で完成する。

【補足】音声学習のメリット・デメリット|“ながら学習”に強いが記憶には弱い

最近では、Audible(オーディブル)やVoicyなどの音声学習を取り入れる人も増えています。

耳だけで学べるのはとても便利ですが、メリットとデメリットを正しく理解して使い分けることが大切です。

✅ 音声学習のメリット

- スキマ時間を有効活用できる

通勤・家事・運動中など、“ながら学習”に最適です。

目を使わないので、疲労が少なく、長時間でも続けやすいのが特徴です。 - 聴覚情報は感情やトーンが伝わりやすい

声の抑揚や話すスピードが「理解のリズム」を作り出すため、

講師や語り手の熱量を感じ取りやすく、モチベーション維持に効果的です。 - 想像力を刺激する

音声だけの情報は、脳内で自分なりにイメージを補完しようとするため、

抽象的な理解や物語的な記憶に強い傾向があります。

⚠️ 音声学習のデメリット

- 情報の構造を把握しにくい

音声は時間とともに流れる一方向の情報なので、

後から「どこで何が言われていたか」を思い出しにくい傾向があります。 - 図表や数値など“視覚的理解”に弱い

データやロジックを整理する内容には不向きで、

概念の位置関係や全体構造をつかむのが難しいという欠点があります。 - 記憶に残りにくい

音声だけだと、理解が“流れの中”で終わりがち。

メモを取らない限り、後から内容を再構築しづらいのが課題です。

💡 モダリティ効果の視点で見ると…

音声学習は、聴覚チャネルを単独で使うスタイルです。

そのため、理解のしやすさというよりも、“続けやすさ”や“感情的な共感”を重視する学習法といえます。

一方で、モダリティ効果を最大化するには、

テキストや図など視覚情報と組み合わせることが理想。

たとえば、

- 音声で聞いた内容を後でメモアプリに要約する

- テキスト記事を読みながら、ナレーションで補足を聞く

こうした「視覚+聴覚」の使い分けを意識すれば、

音声学習の弱点(記憶の浅さ)を補いながら、脳に優しく、持続可能な学び方が実現します。

🧠 まとめ

- 音声学習はスキマ時間・疲れにくさ・感情的理解に優れる

- ただし、情報の構造化・記憶定着には不向き

- テキストやノートと組み合わせることで、モダリティ効果を最大化できる

まとめ|効率的な学習とは“形式”ではなく“脳の使い方”で決まる

ここまで見てきたように、「動画学習」と「テキスト学習」にはそれぞれ異なる強みと弱点があります。

どちらが優れているかを単純に比較するのではなく、

「自分の脳をどう使うか」こそが学習効率を左右する最大のポイントです。

テキスト=速いけど疲れる、動画=遅いけど楽

テキスト学習は、自分で考えながら理解する能動的な学び方。

その分、ワーキングメモリを多く使い、短時間で多く学べるが脳が疲れやすいという特徴があります。

一方、動画学習は、モダリティ効果によって脳の負担を軽減しながら理解を助ける方法。

ただし、情報が流れるため受け身になりやすく、記憶に残りにくいという課題もあります。

つまり、

テキスト=「速くて深い」けど疲れる

動画=「楽で続く」けど浅くなりやすい

というバランスの関係にあります。

目的に応じて“ちょうどいい負荷”を選ぶのが最適解

学習の効率は、「脳への負荷量」と「学習目的」のマッチ度で決まります。

例えば、

- 新しい分野をざっくり理解したいとき → 動画や音声で「全体像」をつかむ

- 専門知識を深めたいとき → テキストで「概念構造」を整理

- 知識を応用・発信したいとき → 書く・話すなど「出力」で再構築

つまり、モダリティ効果とは、

どのチャネルをどの段階で使うかを設計する理論でもあるのです。

「疲れない学習」を目指すよりも、

“ちょうどよく疲れる学習”を設計することが、成果につながる近道になります。

モダリティ効果を理解すれば、学び方をデザインできる

現代は、動画・音声・テキストなど、学習手段が無限にあります。

しかし、本当に成果を出すには、どんな形式で学ぶかよりも、“どのように使い分けるか”が重要です。

モダリティ効果を理解すれば、

- 学ぶ順番

- チャネルの組み合わせ

- 出力までの流れ

を自分で設計できるようになります。

つまり、「勉強法を選ぶ側」から「勉強法を設計する側」に進化できるのです。

💡まとめ(この記事の要点)

- モダリティ効果とは、視覚と聴覚を分担して脳の負担を減らす心理学的原理。

- テキスト学習は速いが疲れる、動画学習は楽だが浅い。

- 「疲れにくい=効率的」ではなく、「目的に合った負荷」が本当の効率。

- 学び方を固定せず、モダリティを意識的に使い分けることで、学習効果は最大化する。