「最近、頭が重い」「集中できない」「何もしていないのに疲れる」──そんな感覚、ありませんか?

実はそれ、脳が情報を処理しすぎている“認知負荷”が原因かもしれません。

現代人の脳は、SNS・メール・ニュースなど、1日に膨大な情報を浴びています。

そして気づかないうちに、脳の処理リソース(容量)を使い果たし、判断力や集中力が落ちてしまうのです。

この記事では、心理学者ジョン・スウェラー博士が提唱した「認知負荷理論」をもとに、

- 脳が疲れる仕組み

- 認知負荷の3種類(内的・外的・関連的)

- 情報過多・マルチタスクの危険性

- 認知負荷を減らす実践ステップ

をわかりやすく解説します。

読めば、「脳の疲れ」を科学的に理解し、今日からできる“脳を軽くする習慣”が見えてくるはずです。

ぜひ最後まで読んでくださいね。

認知負荷理論とは?|人の脳が疲れる仕組みを理解する

私たちが「集中できない」「頭が働かない」「すぐ疲れる」と感じるとき、実は脳の処理能力(ワーキングメモリ)が限界に達していることが多いです。

この現象を説明するのが、認知負荷理論(Cognitive Load Theory)。

1980年代に教育心理学者ジョン・スウェラー博士(John Sweller)によって提唱された理論です。

認知負荷理論の基本定義と提唱者

認知負荷理論とは、

「人が新しい情報を学んだり、理解したりするとき、脳にどれだけの負担(認知的な負荷)がかかるかを説明する理論」

です。

スウェラー博士は、教育や学習の効率を上げるために、

「人間の脳の情報処理には限界がある」という前提を明確にしました。

この理論はもともと教育分野で使われていましたが、

現在ではビジネス・デザイン・UX(ユーザー体験)・情報発信など、幅広い分野で応用されています。

「ワーキングメモリ」と「長期記憶」の関係

人の脳には、大きく分けて2種類の記憶システムがあります。

| 種類 | 内容 | 容量 |

|---|---|---|

| ワーキングメモリ(作業記憶) | 今まさに考えている・処理している情報を保持する場所 | とても少ない(数秒〜数個) |

| 長期記憶 | 経験や知識など、長く保持される記憶 | ほぼ無限に近い |

私たちが考えたり判断したりするとき、

ワーキングメモリに一時的に情報を載せて処理します。

しかし、このワーキングメモリは容量が非常に小さいのです。

人間が同時に処理できる情報量の限界(4〜7個の法則)

心理学者ジョージ・ミラーが発表した有名な研究「マジカルナンバー7±2」では、

人間が一度に覚えられる情報はおよそ5〜9個(平均7個)とされています。

その後の研究では、より現実的な数として「4個前後が限界」とも言われています。

つまり、

- メールチェックをしながら資料作成

- SNSを開きながら会話

- 複数のタスクを同時に進める

こうした行動は、ワーキングメモリの処理容量を超え、脳がオーバーヒート状態になる原因です。

なぜ頭が混乱するのか?──“脳の処理リソース”という考え方

脳はコンピューターのように、処理できるリソース(資源)が限られています。

そのため、同時に複数の情報を扱うと、注意・記憶・理解のリソースが分散し、

どれも中途半端になってしまいます。

結果として、

- ミスが増える

- 判断に時間がかかる

- 物忘れが増える

- 頭が「ごちゃごちゃ」する

といった状態が起こります。

つまり、「疲れる」という感覚は、脳がこれ以上情報を処理できませんというサイン。

これが、認知負荷理論の根本にある考え方です。

💡 まとめ(この章のポイント)

- 認知負荷理論=脳の情報処理にかかる負担を説明する理論

- ジョン・スウェラー博士が提唱し、教育・UXなど幅広く応用されている

- ワーキングメモリの限界は約4〜7個の情報

- 脳のリソースは有限。情報を詰め込みすぎると、疲労や混乱を引き起こす

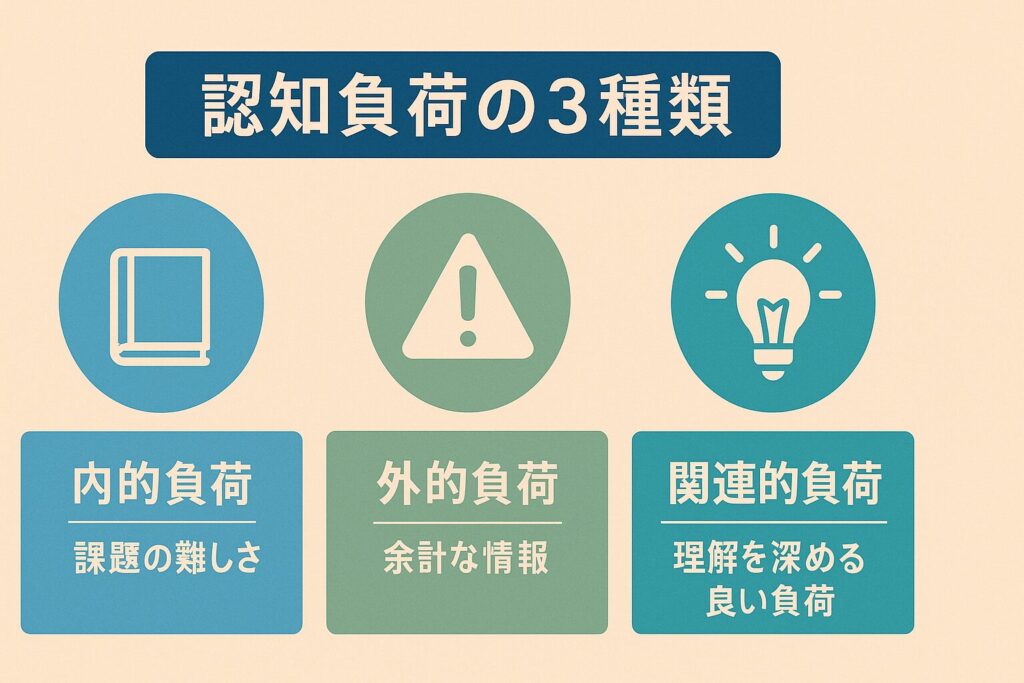

認知負荷の3種類|「内的・外的・関連負荷」を理解しよう

認知負荷理論では、脳にかかる負担を3つのタイプに分けて考えます。

それが 「内的負荷(内在的認知負荷)」「外的負荷(外在的認知負荷)」「関連的負荷(関連的認知負荷)」 です。

この3種類を理解することで、「疲れる理由」だけでなく「どうすれば疲れにくくなるか」も明確に見えてきます。

内的負荷:課題の難しさそのもの

内的負荷(Intrinsic Load)とは、

学ぶ内容や作業の本来の難しさから生じる負荷のことです。

たとえば:

- 小学生に微分積分を教える

- 初心者に専門用語ばかりの資料を渡す

といった場合、その内容自体が難しいため、脳の処理負担が高まります。

この負荷は「タスクそのものの性質」なので、完全にゼロにはできません。

ただし、段階的に学ぶ・小さく分ける・図解を使うことで、

内在的負荷を“適度なレベル”に調整することは可能です。

外的負荷:余計な情報や複雑なデザインによる疲れ

外的負荷(Extraneous Load)は、

「本質とは関係ない情報」や「理解を妨げる環境」によって生じる負担です。

たとえば:

- 資料の文字が小さくて読みにくい

- 不要なアニメーションや広告が多い

- デザインがごちゃごちゃしていて、どこを見ればいいか分からない

こうした要素は、脳にとって“ノイズ”です。

本来の内容理解に関係ないため、疲労だけが増えます。

関連的負荷:理解を深めるために必要な“良い負荷”

関連的負荷(Germane Load)は、

知識を整理したり、長期記憶に定着させたりするための“建設的な負荷”です。

たとえば:

- 自分の言葉でまとめる

- 図や例を使って理解を深める

- 他人に説明してみる

これらの行為は一見「大変そう」ですが、学習や理解を強化するために必要な負荷。

つまり、「疲れるけど身になる負荷」と言えます。

認知負荷理論では、この「関連的負荷」をできるだけ増やし、

「外的負荷」を減らすことが重要だとされています。

図で理解する!3種類の認知負荷の違いとバランス

| 種類 | 内容 | コントロール可能性 | 目標 |

|---|---|---|---|

| 内的負荷 | 課題の難しさ | △(調整は可能) | 適度に保つ |

| 外的負荷 | 無駄な情報・複雑さ | ◎(削減できる) | できるだけ減らす |

| 関連的負荷 | 理解を深める“良い負荷” | ◎(増やせる) | 積極的に増やす |

バランスの理想は、

「内的負荷を適度に」「外的負荷を最小に」「関連的負荷を最大に」

この3つを意識するだけで、学びや仕事の“脳の疲れ方”が大きく変わります。

💡 まとめ(この章のポイント)

- 認知負荷には3つの種類がある(内的・外的・関連的)

- 外的負荷を減らし、関連的負荷を増やすことで、脳の疲労を軽減

- 「難しさ=悪」ではなく、“意味のある負荷”を増やすことが成長の鍵

なぜ脳は疲れるのか?|情報過多とマルチタスクの心理学

私たちが「何もしていないのに疲れる」「情報を見るだけでしんどい」と感じるのは、

単なる気のせいではありません。

それはまさに認知負荷理論の現代的な副作用──情報過多とマルチタスクによる脳のオーバーヒートです。

ここでは、現代人の脳がなぜ常に疲れているのか、その心理学的メカニズムを解説します。

情報過多社会で脳がオーバーヒートする仕組み

SNS、ニュース、メール、広告、動画、メッセージ……。

現代人の脳は「重要」「不要」を仕分けるだけでも膨大なエネルギーを消費しています。

このとき働いているのが、前頭前野(意思決定や注意のコントロールを担う部分)です。

しかし、情報が多すぎると前頭前野がパンクし、

集中力の低下・イライラ・判断ミス・やる気の喪失といった症状が現れます。

つまり、脳は「情報を処理している」だけでエネルギーを浪費しているのです。

マルチタスクが集中力を奪う理由(注意資源の分散)

「ながら作業が得意」と思っていても、

実際には人間の脳は完全なマルチタスクができません。

たとえば:

- 会話をしながらメールを書く

- 音楽を聴きながら勉強する

- 通知を見ながら資料を読む

これらは同時進行ではなく、実は高速で注意を切り替えているだけ。

この「切り替えコスト(Switching Cost)」が積み重なることで、

脳のリソースが削られ、疲労が加速します。

「1集中=1意図」という考え方でパフォーマンスを上げる

ここで重要なのが、「1集中=1意図」という考え方。

つまり、「1回の集中には、1つの明確な目的を設定する」というルールです。

例:

- ×「メールを見ながら企画を考える」

- ○「企画を15分考える → その後メールをまとめて処理する」

「画面の数」ではなく「意図の数」を1つに絞ることで、

脳の注意資源を分散させず、認知負荷を最小化できます。

決断疲れ(Decision Fatigue)との関係

さらに現代人を疲れさせる大きな要因が、決断疲れ(Decision Fatigue)です。

決断疲れとは、選択や判断を繰り返すことで脳が疲弊する現象のこと。

心理学者ロイ・バウマイスターの研究では、

1日に多くの意思決定を行う人ほど、後半になると判断力が落ちることが示されています。

例えば:

- 服を選ぶ

- メールに返信する

- SNSでどの投稿を見るか決める

- 食事を選ぶ

このように小さな決断の積み重ねが、脳のエネルギーを奪うのです。

その結果、「もう考えたくない」「何もしたくない」という状態になります。

💡 まとめ(この章のポイント)

- 現代の情報量は脳の処理能力を超えており、情報過多=脳のオーバーヒート

- マルチタスクは注意の分散を引き起こし、集中力を著しく低下させる

- 「1集中=1意図」でタスクを整理することで、脳の負担を最小化

- 小さな選択の積み重ねが決断疲れを生み出す

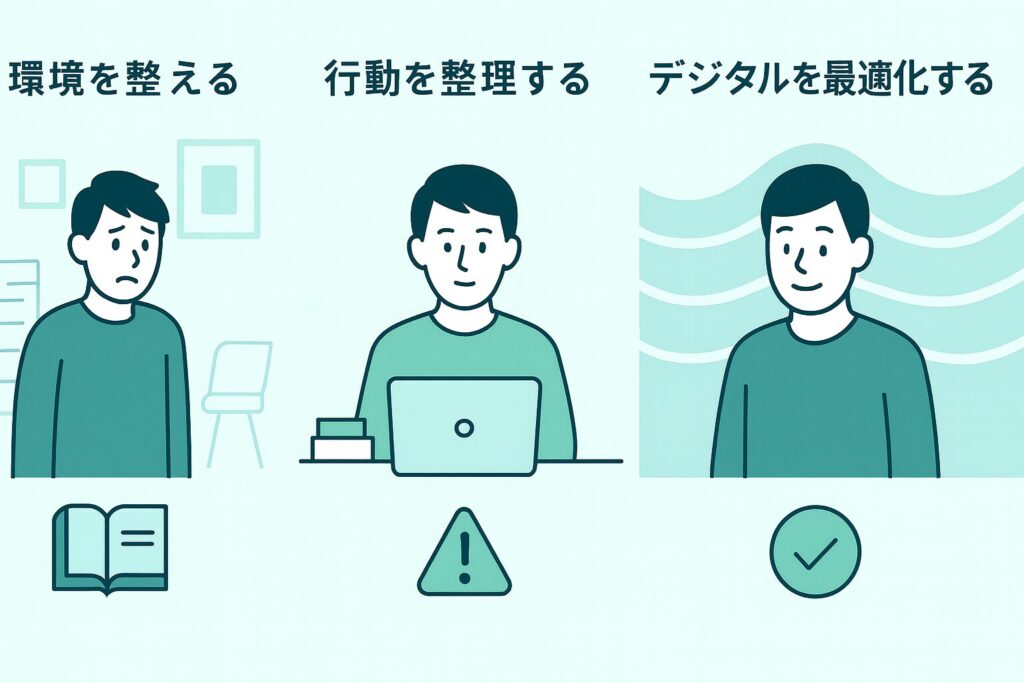

認知負荷を減らす方法|集中力を取り戻す3つの実践ステップ

「どうしても集中できない」「頭がごちゃごちゃして何も進まない」──

そんなときに必要なのは、“頑張ること”ではなく“減らすこと”です。

脳の疲れの多くは、意志の弱さではなく、環境と情報の過剰さが原因。

ここでは、認知負荷を減らして集中力を取り戻すための、3つの具体的ステップを紹介します。

ステップ①:環境を整える(視覚的ノイズを減らす)

最初のステップは、脳に入る情報量を物理的に減らすこと。

散らかった机、開きすぎたタブ、通知の多いスマホ――

これらはすべて「見ただけで脳を疲れさせるノイズ」です。

おすすめの環境リセット法:

- デスクの上には「今使うもの」だけを置く

- スマホは作業中だけ別の部屋に置く

- 壁紙や背景も“無地・単色”にして視覚刺激を減らす

脳は視覚情報の処理にエネルギーを多く使います。

つまり、見えるものを減らす=脳を休ませることなのです。

ステップ②:行動を整理する(タスクを分解して1テーマ集中)

次に、「何をすればいいか」を明確にすること。

多くの人が疲れるのは、タスク自体よりも「どこから手をつければいいか分からない」状態だからです。

行動整理の3ステップ:

- 書き出す(頭の中を全部紙に出す)

- 分ける(大・中・小にタスクを分解)

- 決める(今やるのはどれかを1つ選ぶ)

このとき意識すべきは、「1集中=1意図」。

「同時にあれもこれもやる」よりも、「今はこの1つに集中する」と決めるだけで、脳の負担は大幅に軽減します。

たとえ10分でも、一意集中の時間が増えれば、行動効率も成果も自然に上がります。

ステップ③:デジタル環境を最適化する(通知オフ・情報制限)

現代人の最大の敵は、デジタル情報の洪水。

SNS・ニュース・メール・動画──どれも便利ですが、脳にとっては「常に注意を奪う刺激」です。

認知負荷を減らすデジタル整理術:

- 通知は“本当に必要なもの”以外すべてオフ

- SNSやニュースは「時間を決めてまとめて見る」

- 定期的に「デジタル断食(デジタルデトックス)」を行う

特にSNSは、見ているだけで無意識に他人と比較し、感情エネルギーまで消耗します。

「使う」ではなく「使われている」状態を避けることが、脳を守るポイントです。

「減らす」ことが思考の質を高める理由

多くの人が「もっと情報を得よう」と考えますが、

脳は“余白”があるときにこそ、創造的に働くようにできています。

余白がなければ、思考は詰まり、判断も鈍ります。

つまり、

「減らすこと」=「考える力を取り戻すこと」。

情報を減らすことは、怠けることではなく、脳の処理を最適化する戦略なのです。

💡 まとめ(この章のポイント)

- 環境を整える:視覚ノイズを減らして脳を休ませる

- 行動を整理する:タスクを分解して“1意図集中”

- デジタルを最適化する:通知や情報を制限し、注意資源を守る

- 減らす=脳を自由にする。余白こそが集中力の源

認知負荷理論の応用例|仕事・勉強・デザインに活かす実践法

認知負荷理論は、単なる「学習理論」ではありません。

私たちが仕事を効率化したいときや勉強に集中したいとき、

あるいはユーザーに分かりやすい資料やデザインを作りたいときにも、

非常に役立つ「現実的な心理学ツール」です。

ここでは、具体的な応用方法を3つの領域で見ていきましょう。

プレゼン資料・UXデザインに活かす(視覚と情報の最適化)

ビジネスシーンでよくあるのが、「伝えたい情報を詰め込みすぎる」こと。

しかし、情報を増やすほど伝わらなくなるのが脳の仕組みです。

認知負荷理論を活かすなら、以下のようなポイントを意識しましょう。

UXデザイン・資料作成での実践ポイント:

- 1スライド(または1画面)につき「1メッセージ」

- 図やアイコンを活用して「言葉+視覚」で理解をサポート

- 重要な情報は「位置・色・余白」で目立たせる

- 長文ではなく、短く区切られた情報ブロックで提示する

このように“情報を削ぎ落とす設計”を行うと、

ユーザー(または受け手)は無意識の疲れを感じずに内容を理解できます。

つまり、「分かりやすい=脳に優しいデザイン」なのです。

学習法に活かす(インプットを分ける・図と説明をセットに)

勉強でも認知負荷理論は強力です。

新しい知識を覚えるとき、脳はワーキングメモリ(短期記憶)を酷使しています。

そのため、次のような工夫で負荷を分散させることができます。

学習効率を上げる認知負荷対策:

- スモールステップ化:1度に大量の情報を詰め込まない

- 図+説明の組み合わせ(文字と図を分けず、同時に提示)

- モダリティ効果を活用:視覚(図)+聴覚(音声)を併用

- 整理と復習で「関連的認知負荷(良い負荷)」を増やす

これにより、脳が「覚えること」よりも「理解すること」にリソースを使えるようになります。

結果的に、暗記よりも“長期的な定着”が起きやすくなるのです。

SNSやネット情報の扱い方(モダリティ効果の活用)

現代人の多くは、SNSや動画を通して情報を得ています。

ここでも認知負荷理論を応用できます。

モダリティ効果(Modality Effect)とは、

「同じ情報を視覚と聴覚など異なる感覚チャネルに分けて提示すると、ワーキングメモリの負荷を減らせる」

という心理学的現象です。

たとえば:

- 説明動画では、テキスト+ナレーションを組み合わせる

- 音声学習アプリを使って、目で見ながら耳でも聞く

- SNS投稿では、画像+短文で視覚的に理解を助ける

これらの方法は、脳の一部に情報処理を分担させることで、

ワーキングメモリの負担を軽くする働きがあります。

ただし、モダリティ効果は、すべての人・状況で効果的なわけではありません。

文字を読む方が速い人や、情報量が多い場面では、かえって脳が混乱してしまうこともあります。

要は「分散させる」のではなく、「補い合うように使う」のがコツです。

「迷わない設計」が生産性を上げる

認知負荷理論の根本は、「脳に余計な判断をさせないこと」。

つまり、「どれを選ぶか迷わせない設計」が、最も効率的です。

実践例:

- 仕事では「ToDoリストを3項目に絞る」

- 学習では「1冊をやり切る」

- デザインでは「ボタンの選択肢を減らす」

- 生活では「朝のルーティンを固定化する」

選択肢を減らすことで、決断疲れを防ぎ、集中力を維持できます。

このシンプルさこそ、現代社会での“脳を守る最大の戦略”です。

💡 まとめ(この章のポイント)

- ビジネス:情報を削ぎ落とすデザインが「伝わる」ポイント

- 勉強:図解・分割・音声併用で負荷を分散

- SNS・日常:モダリティ効果で理解を深める

- 共通点:「迷わせない・減らす」=生産性を高める

まとめ|「減らす」ことが脳を軽くし、行動力を取り戻す

ここまで見てきたように、脳が疲れるのは「情報の処理量の限界」が原因です。

つまり、私たちが日常で感じる「集中できない」「すぐ疲れる」という悩みは、

認知負荷(Cognitive Load)が高まりすぎているサインなのです。

この章では、これまでの内容を整理しながら、

今日から実践できる“脳を軽くする習慣”を紹介します。

情報を“増やす”より“価値を濃くする”発想へ

多くの人は「もっと情報を得れば解決できる」と考えがちです。

しかし、認知負荷理論の視点から見ると、

「情報の量」ではなく「情報の質と整理」が大切。

脳は、処理しきれない情報を抱えると、判断が鈍り、感情も不安定になります。

反対に、必要な情報を絞り込むことで、思考はクリアになり、行動も軽くなるのです。

ポイント:

- “情報は「量」ではなく「質」で選ぶ

- 情報の「断捨離」を定期的に行う

- 「本当に必要?」を基準に選択する

情報を増やすより、意味を濃くする思考が、現代の知的パフォーマンスを左右します。

理論を知ることは、心の余裕を取り戻す第一歩

認知負荷理論を理解することは、単に知識を増やすためではなく、

「自分を責めないため」の心理的な支えにもなります。

たとえば、

- 「集中できない自分はダメだ」と思う → ❌

- 「脳が疲れているだけ。リソースを整理しよう」と考える → ⭕

このように、自分の状態を科学的に理解する視点を持つだけで、

罪悪感や焦りが減り、心の余裕が戻ります。

今日からできる小さな「脳の負荷リセット習慣」

最後に、認知負荷を減らし、集中を取り戻すための日常習慣をまとめます。

🧘♀️ 脳を軽くするシンプル習慣:

- 1日1回、“思考の片づけ”タイムを設ける

→ 頭の中の「やること」「悩み」「考え」を書き出すことで、脳の作業メモリが整理され、思考がスッキリ。 - 作業前に「今日やることを3つ」に絞る

→ 決断疲れを防ぎ、1集中=1意図を保つ。 - 1日10分の“何もしない時間”をつくる

→ 余白をつくることで、脳が自然に整理を始める。 - 寝る前にデジタルデトックス

→ ブルーライトや情報刺激を遮断し、脳の回復を促す。

こうした小さな工夫が、思考のキレ・感情の安定・行動力の回復につながります。

💡 この記事のまとめ

- 認知負荷理論は、脳が疲れる理由を説明する心理学理論

- 人間の脳は、同時に処理できる情報が4〜7個まで

- 情報過多やマルチタスクが、集中力と判断力を奪う

- 外在的負荷を減らし、関連的負荷を増やすのがコツ

- 「減らす」ことで、脳は軽くなり、行動がスムーズになる