「頭がごちゃごちゃして整理できない」「情報を見すぎて疲れる」「考えすぎて動けなくなる」――そんなこと、ありませんか?

実はこれ、脳が“情報の処理容量”を超えているサインなんです。心理学ではこれを「認知負荷」と呼び、情報が多すぎることで思考や判断が鈍る現象を指します。

この記事では、そんな“情報疲れ”の原因と対処法をやさしく解説します。

・なぜ情報が多いと脳が疲れるのか(認知負荷のメカニズム)

・考えすぎて動けない人の心理的パターン

・今日からできる「脳を軽くする思考整理術」

を具体例と一緒に紹介。読むだけで、頭の中がスッキリ整う感覚を得られるはずです。

ぜひ最後まで読んでくださいね。

なぜ情報が多いと脳が疲れるのか|“認知負荷”という心理的メカニズム

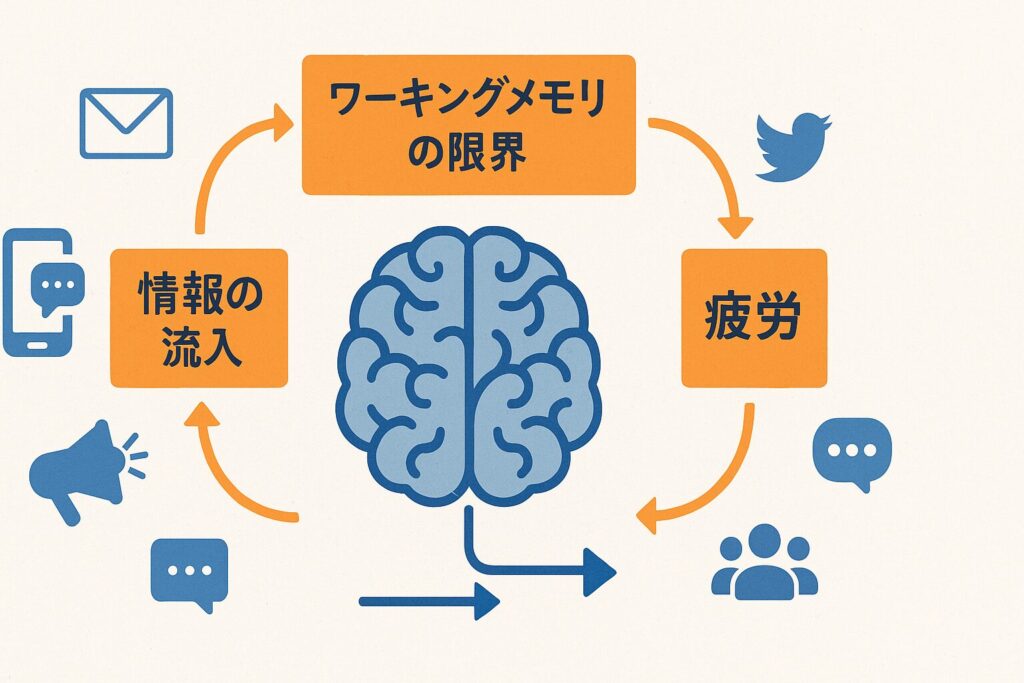

現代社会では、SNS・ニュース・メール・チャットなど、あらゆる情報が一瞬で届きます。

便利な一方で、「頭がごちゃごちゃする」「集中できない」「考えてもまとまらない」と感じる人が増えています。

その背景にあるのが、心理学でいう「認知負荷(Cognitive Load)」です。

認知負荷とは?脳の「処理容量」が限られているという考え方

人の脳は、コンピュータのように情報を無限に処理できるわけではありません。

脳の「作業スペース」にあたるワーキングメモリ(短期記憶の一部)は、限られた容量しか持っていません。

- たとえば、机の上に同時に10冊の本を開けば、どこに何が書いてあるか分からなくなるように、

脳も同時に複数の情報を扱うと混乱します。

この処理能力の限界を超える状態が「認知負荷が高い」状態です。

つまり、情報が多いほど脳が疲れるのは、容量オーバーで動作が重くなるからです。

スウェラーの「認知負荷理論」|脳が疲れる3つの原因

この考え方を体系化したのが、オーストラリアの心理学者ジョン・スウェラー(John Sweller)による

認知負荷理論(Cognitive Load Theory)です。

スウェラーは、学習や仕事における「脳の疲労」を次の3種類に分けました。

| 種類 | 内容 | 例 |

|---|---|---|

| 内的負荷(Intrinsic Load) | 学習内容や作業そのものの難しさ | 難解な数式・専門用語など |

| 外的負荷(Extraneous Load) | 不要な情報や分かりづらい説明による余計な負担 | ごちゃごちゃした資料・長文メール |

| 関連負荷(Germane Load) | 理解を深めたり整理したりする「良い負荷」 | メモを取る・図で整理する |

重要なのは、「外的負荷を減らし、関連負荷を活かす」ことです。

つまり、「いかにムダを省いて、本質に集中できるか」がカギになります。

ワーキングメモリの限界|人は一度に7±2個の情報しか処理できない

心理学者ジョージ・ミラーの有名な研究によると、

人間が短期的に保持・処理できる情報は「7±2個」**が限界だとされます。

たとえば、電話番号を覚えるときも「090」「1234」「5678」と3つに分ける(チャンク化)ことで、

脳の負担が軽くなります。

これは、情報をグループ化(構造化)することで認知負荷を下げる典型的な例です。

現代社会で認知負荷が高まる3つの要因

- 情報量の爆発的増加

- SNSやニュースで、1日に触れる情報量は江戸時代の人の一生分ともいわれます。

- 脳は常に処理と判断を求められ、慢性的なオーバーヒート状態に。

- マルチタスク文化

- メール・LINE・SNS・仕事を同時に行うと、注意力が分散し、1つの作業ごとの効率は下がります。

- 「同時進行=効率的」ではなく、実は集中力を奪う最大の敵です。

- 常時接続(デジタル環境)

- 通知音・バイブレーション・新着情報が、常に脳を“起動状態”に保ってしまう。

- 脳が休む暇を失い、疲労感やイライラが蓄積します。

✅ まとめ:情報疲れの正体は「脳の容量オーバー」

「考えすぎて動けない」原因は認知負荷だけじゃない|脳がフリーズする7つの心理要因

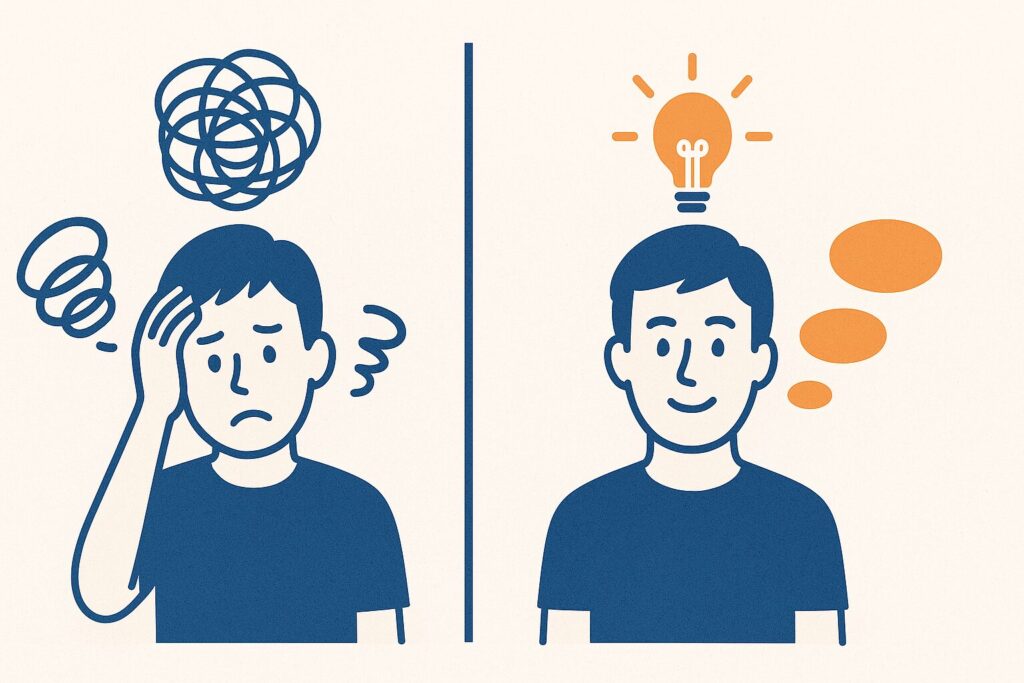

「情報が多くて疲れる」と感じるとき、多くの人は「頭を整理できていないだけ」と思いがちです。

しかし実際には、脳がフリーズする原因は「認知負荷」以外にも複数存在します。

ここでは、心理学の観点から「考えすぎて動けない」状態を7つの要因に分けて解説します。

① 認知負荷:情報が多すぎて整理できない

まず最も基本的な原因が、先ほど説明した認知負荷の増大です。

頭の中で複数の情報を同時に扱おうとすると、脳のワーキングメモリがすぐに限界を迎えます。

- 「どれから手をつければいいか分からない」

- 「情報を調べるほど迷いが増える」

と感じるときは、情報の量に対して脳の処理能力が追いついていないサインです。

② 不安・恐怖:失敗や評価への恐れが思考を止める

「失敗したくない」「バカにされたくない」といった不安や恐怖も、脳を止める大きな原因です。

心理学ではこれを「回避動機」と呼び、行動よりも“リスク回避”を優先してしまう傾向を指します。

- 「失敗したらどうしよう」

- 「人に何か言われたら嫌だ」

こうした感情が浮かぶと、脳は自動的に「行動=危険」と判断し、

行動を抑制する方向にエネルギーを使ってしまいます。

③ 完璧主義:完璧を求めすぎると脳が処理しきれない

完璧主義は、一見すると「意識が高い」ことのように思えますが、

実は認知負荷を最も高める思考パターンのひとつです。

- 「もっと良い方法があるはず」

- 「まだ準備が足りない」

このように考え続けると、脳が“終わらない思考ループ”に入り、いつまでも決断できません。

つまり、完璧を求めるほど、行動のエネルギーは奪われていきます。

④ 意思決定疲れ:選択が多いほど脳は消耗する(ヒックの法則)

心理学のヒックの法則(Hick’s Law)によると、

「選択肢が多いほど、人は決断に時間がかかり、疲労しやすくなる」と言われています。

たとえば、

- ランチのメニューが20種類あると、選ぶだけで疲れる

- ネットショッピングで比較を重ねすぎて、結局買えない

このような状態は、まさに意思決定疲れ(Decision Fatigue)です。

判断を繰り返すほど脳のエネルギーが減り、最終的には「もう考えたくない」という状態になります。

⑤ 感情の抑圧:モヤモヤが思考を支配して集中できない

「感情を我慢する」「怒ってはいけない」といった感情の抑圧も、

知らぬ間に脳のリソースを奪っています。

頭では論理的に考えようとしても、未処理の感情(モヤモヤ・不満・悲しみ)が

“バックグラウンド処理”として動き続け、集中力を下げます。

感情を整理せずに思考だけで解決しようとすると、

脳が混線し、認知負荷がさらに増すという悪循環に陥ります。

⑥ 否定的信念・過去の失敗体験:無意識のブレーキになる

過去の失敗や否定された経験は、無意識のうちに「また同じことが起こるかもしれない」という

自己防衛の信念を作ります。

- 「自分には向いていない」

- 「どうせまた失敗する」

こうした信念が強いほど、行動の前にブレーキがかかり、思考が長期化します。

これはスキーマ療法でいう「早期不適応スキーマ」の一種で、

特に「失敗」「脆弱性」「厳格基準」といった領域が関係します。

⑦ 目的の曖昧さ:優先順位が決まらないと判断できない

最後に、「何を目指すのか」が曖昧だと、脳は選択基準を見失います。

これは「目的地がないのに地図を眺めて迷う」のと同じです。

やることが多くても、目的が明確なら判断は早くなる。

逆に目的が曖昧だと、どんな選択も「正しいかどうか分からない」ため、行動できなくなります。

✅ まとめ:考えすぎの正体は“複合的な心理現象”

「考えすぎて動けない」は、決して一つの原因ではありません。

それは、

- 情報量(認知負荷)

- 感情(不安・恐怖)

- 性格傾向(完璧主義)

- 環境(選択肢の多さ・目的の不明確さ)

が絡み合う、複合的な心理的現象です。

次は、この「脳のフリーズ状態」から抜け出すために、

実際に認知負荷を減らす思考整理術を具体的に紹介していきます。

脳の負担を軽くする「認知負荷を減らす」3つの思考整理術

ここまでで、脳が疲れる原因が「情報量の多さ」だけでなく、

不安や完璧主義、意思決定疲れなどの複合的な要因から生まれることを見てきました。

では、どうすればこの“脳のオーバーヒート状態”から抜け出せるのでしょうか?

ここでは、心理学的に効果のある3つの思考整理術+1つの行動原則を紹介します。

どれも「認知負荷を減らす」ために実際に使える、日常での実践法です。

① 情報を“減らす”勇気を持つ:やらないことを決める

認知負荷を下げる最も基本的な方法は、情報を減らすことです。

つまり「何をするか」よりも先に、「何をしないか」を決める。

たとえば:

- SNSチェックは1日2回までにする

- メール通知をオフにする

- “読むだけで行動しない情報”はブックマークせず削除

「やらないことリスト」を作るだけで、脳が扱う情報量が減り、

思考の優先順位が自然に浮かび上がってきます。

② “見える化”で整理する:頭の外に出す(メモ・マインドマップ)

頭の中で考え続けると、情報がグルグル回ってしまいます。

これを防ぐには、頭の中の情報を外に出す=見える化が有効です。

方法はシンプルです。

- 紙やスマホに「今考えていること」をすべて書き出す

- 似た内容を線でつなぐ(マインドマップ方式)

- 「今すぐ」「あとで」「いつか」で分類する

視覚的に整理することで、脳が抱えていた“未完了の思考”を可視化でき、

ワーキングメモリの容量を解放できます。

③ “一度に一つ”に集中する:マルチタスクを避ける習慣

多くの人が「同時にいくつもこなせる方が効率的」と考えがちですが、

心理学の研究では、マルチタスクは集中力と生産性を大幅に下げることが分かっています。

脳は実際には同時処理しておらず、タスクを高速で切り替えているだけ。

この切り替えのたびに認知エネルギーを消費します。

具体的には:

- 「15分だけメール」「30分だけ資料」と時間で区切る

- 作業中のアプリ・タブを最小限にする

- 一つ終わったら深呼吸して“脳をリセット”

この「一度に一つに集中」する習慣が、最も確実に認知負荷を減らす方法です。

④ 「完璧より実行」:完璧主義を手放す小さな一歩

考えすぎて行動できない人ほど、「完璧に仕上げてから動こう」としてしまいます。

しかし、行動心理学では、“行動することで思考が整理される”ことが知られています。

行動の原則はこうです:

完璧を目指すより、まずは「小さく始める」。

たとえば、ブログを書くなら「見出しだけ作る」、

勉強なら「1ページだけ読む」、

掃除なら「机の上だけ片付ける」。

“小さな成功体験”を積むことで、脳が安心し、次の行動が軽くなるのです。

まとめ:思考整理=脳のデトックス

認知負荷を減らす思考整理とは、

- 情報を減らし(取捨選択)

- 可視化して(整理)

- 一点集中で(行動)

- 完璧を手放す(実践)

という4ステップの“脳のデトックス”です。

これらを続けることで、頭がスッキリし、集中力が自然と戻ってきます。

日常でできる認知負荷の軽減法|環境・行動・デジタルの整え方

「思考整理術」で脳の内側の負荷を下げたら、次は外側の環境からの認知負荷を減らしていきましょう。

実は、脳の疲れの多くは「環境・行動・デジタル情報」の3つから生まれています。

ここでは、日常生活の中で実践できるシンプルな工夫を紹介します。

環境を整える:机の上とスマホ画面は“脳の鏡”

散らかった部屋やデスクは、脳の混乱をそのまま可視化した状態です。

目に入るものが多いほど、脳は無意識に情報を処理しようとし、

エネルギーを消費してしまいます。

まずは「視界に入る情報量を減らす」ことから始めましょう。

具体的なステップ:

- デスクの上は“使うもの3つ”だけ(例:PC・ペン・ノート)

- スマホのホーム画面は1ページだけにまとめる

- 不要なアプリ・通知・アイコンを整理する

こうした“見た目のシンプル化”が、脳の情報処理を助けてくれます。

つまり、整った環境=思考がスムーズに流れる状態です。

SNS・通知を減らす:情報の流入をコントロールする

SNSやLINE、ニュースアプリの通知は、あなたの集中を一瞬で奪います。

この「断続的な中断」が、実は最も大きな外的認知負荷のひとつ。

対策は「受け取る情報を選ぶ」こと。

- 通知をオフにする(特にSNS・ニュース・メール)

- 情報を見る時間を決める(例:朝と夜の2回だけ)

- “フォロー整理”で、ポジティブな情報源だけ残す

情報は「多く見るほど賢くなる」わけではありません。

むしろ、“選ばれた情報だけに集中するほうが深く理解できる”のです。

タスクの見える化:ToDoリストを細分化して負担を下げる

「やることが多すぎて何もできない」という状態も、認知負荷の典型です。

そこで有効なのが、タスクの細分化と可視化。

脳は「曖昧なこと」にストレスを感じるため、

タスクを具体的にすることで、安心して行動できるようになります。

実践ステップ:

- 今日やることをすべて書き出す

- 「30分以内でできる小さな単位」に分ける

- 優先順位を★でつける

- 完了したらチェックして達成感を得る

小さなタスクを終えるたびに、脳が“完了”を実感し、ドーパミンが分泌されます。

これが「やる気」と「集中力の回復」につながるのです。

思考をリセットする習慣:軽い運動・散歩・瞑想で脳を休ませる

脳は、動いているときよりも、止まっているときに整理されるといわれます。

そのため、意識的に“何もしない時間”をつくることがとても大切です。

おすすめの方法は以下の3つ。

- 軽い運動や散歩:血流が良くなり、脳がリフレッシュ

- 瞑想や深呼吸:思考のノイズが減り、集中が戻る

- 寝る前のデジタルデトックス:スマホを見ないだけで睡眠の質が改善

これらはすべて「脳にスペースを空ける」行為です。

頭がいっぱいのときこそ、“何もしない時間”が最も生産的な時間になります。

✅ まとめ:環境を整えることは、脳を整えること

脳の疲れを回復させるコツは、

「自分の外側を整えて、内側の静けさを取り戻すこと」。

整理された空間・制限された情報・小さな達成・静かな時間——

これらの積み重ねが、自然に思考をクリアにし、行動力を回復させます。

まとめ|「減らす思考」が脳を軽くし、行動力を取り戻す

ここまで、「認知負荷」という心理的メカニズムを中心に、

情報過多による脳の疲れや、考えすぎて動けない原因、そしてその対処法を見てきました。

最後に改めて、「なぜ“減らす思考”が脳を軽くするのか」を整理しながら、

明日から実践できる小さな習慣を紹介します。

情報を整理するだけで、エネルギーが戻る理由

脳の疲れは、思考や情報が散らかっていることが大きな原因です。

不要な情報を減らして、頭の中を“片付ける”だけで、

脳のエネルギーは自然に回復していきます。

たとえば、

- SNSを開かない時間をつくる

- 「やらないことリスト」を作る

- 紙に書き出して頭を空にする

こうした小さな行動の積み重ねが、脳の処理容量(ワーキングメモリ)を解放し、

「思考が整理されて、自然とやる気が戻る」状態を作ります。

つまり、脳を鍛えるよりも、まずは“余白”を作ることが大切なのです。

“認知負荷を減らす=生き方をシンプルにする”ということ

認知負荷を減らすことは、単なる集中力アップ術ではなく、

「生き方の選択」でもあります。

現代人の多くは、“情報を増やすほど賢くなる”と思いがちです。

しかし実際は、情報を増やすほど判断が難しくなり、動けなくなる。

だからこそ、

「大切なものだけを選び、他を手放す」

というシンプルな生き方が、結果的に思考の明晰さと行動力を取り戻します。

これは心理学でいう「外的負荷を減らし、関連負荷(学びや創造)に集中する」という考え方にも通じます。

つまり、“脳を軽くすること”は、“人生を軽くすること”なのです。

明日から実践できる「脳を軽くする1分習慣」

最後に、今日からすぐに始められる脳のリセット習慣を紹介します。

1分でできる「認知負荷リセット法」:

- 深呼吸を3回して、今の思考をリセット

- 頭の中の考えを1行だけメモに書く(どんな言葉でもOK)

- スマホの通知を1つだけオフにする

- 「今やることは1つだけ」と口に出す

たったこれだけで、脳のスイッチが“整理モード”に変わります。

繰り返すほど、思考が整い、余裕が生まれ、行動が自然に軽くなるでしょう。

ポイントまとめ

- 情報疲れは脳の“容量オーバー”が原因

- 認知負荷を減らすには「減らす・見える化・一点集中」

- 環境と習慣を整えることで脳は自然に回復する

- “減らす思考”は、シンプルで行動的な生き方を生む