「SNSを見ないと不安になる」「誰かの楽しそうな投稿を見ると焦る」「気づけばスマホを何度も開いてしまう」──そんな感覚、ありませんか?

それはもしかすると、FOMO(フォーモ)=“見逃すことへの不安”かもしれません。

現代は、他人のリアルタイムな情報が絶えず流れる時代。

知らないうちに私たちは、比較・承認・つながりのプレッシャーにさらされています。

この記事では、

- FOMOとは何か? その意味と背景

- なぜ不安になるのか? 心理学的メカニズム

- どうすれば手放せるのか? 実践的な対処法(JOMOやマインドフルネス)

を、初心者にもわかりやすく解説します。

「見逃しても大丈夫」と心から思えるようになりたい方へ。

FOMOの正体を知ることで、あなたの毎日がもっと穏やかで自由になります。

ぜひ最後まで読んでくださいね。

FOMOとは?SNS時代に広がる“取り残される不安”の意味と背景

FOMOの正式名称と基本的な意味

FOMO(フォーモ)とは、“Fear of Missing Out” の略で、

直訳すると「何かを見逃すことへの恐れ」や「取り残される不安」を意味します。

たとえば、

- 友人が楽しそうに旅行している投稿を見て「自分だけ置いていかれた気がする」

- イベントやトレンド情報を見て「自分も参加しないと損をするかも」と焦る

このような感覚が、まさにFOMOです。

心理学的に言えば、「他者とのつながり」や「社会的承認」を失うことへの恐れが根底にあります。

SNSの発達により、他人の活動を常に目にするようになった現代では、

FOMOは誰にでも起こりうる“日常的な心理現象”になっています。

SNSやスマホの普及で広がった理由

FOMOがここまで一般的になったのは、スマートフォンとSNSの登場が大きな要因です。

かつては、他人の生活をここまでリアルタイムで知ることはできませんでした。

しかし今では、InstagramやX(旧Twitter)、TikTokを開けば、

誰かの「成功・楽しさ・幸福」が次々とタイムラインに流れます。

この“情報の洪水”が、

「自分も何かしなきゃ」

「このままでは置いていかれる」

という無意識の焦り(比較的不安)を生み出しています。

さらにSNSは、通知や「いいね」のような報酬システムによって、

脳のドーパミン(快楽物質)を刺激します。

これが、「チェックしないと落ち着かない」というFOMO的な行動を強化してしまうのです。

FOMOが生まれやすい社会的環境

現代社会は、「スピード」「競争」「つながり」が価値とされる時代です。

- 情報を早く知る人が得をする

- チャンスを逃すと“遅れ”と感じる

- SNSで“繋がっている”ことが安心感になる

こうした文化的背景が、FOMOをさらに強めています。

また、リモートワークやオンライン交流の増加により、

「他人と自分を比べやすくなった」ことも一因です。

FOMOは、単なるSNSの副作用ではなく、

現代人の「孤独への不安」と「情報への依存」が交わる場所に生まれる現象だと言えるでしょう。

💡まとめ

- FOMO=“見逃すことへの不安”

- SNSやスマホがFOMOを加速させた

- 「つながり」や「比較」が価値化する社会が背景にある

なぜFOMOを感じるのか?人間の心理メカニズムを解説

社会的比較理論|他人と比べることで不安が生まれる

人がFOMOを感じる根底には、「社会的比較理論」があります。

この理論では、人は自分の能力や価値を知るために、他人と自分を比較する性質を持つとされます。

SNSでは、他人の「成功」「楽しそうな瞬間」だけが切り取られて投稿されます。

結果として、私たちは他人の“ハイライト”と自分の日常を比較し、

「自分は足りない」「出遅れている」と感じやすくなります。

こうしてFOMOは、

「他人は楽しんでいるのに、自分だけ何もしていない」

という相対的不安として生まれます。

つまり、FOMOは「比較」が起点であり、

“他人がどうしているか”を気にするほど強くなる心理現象なのです。

自己決定理論(SDT)|つながり欲求が満たされないとFOMOが強まる

次に、心理学者デシとライアンによる「自己決定理論(Self-Determination Theory)」を見てみましょう。

この理論では、人間には3つの基本的欲求があるとされています。

| 欲求 | 内容 | 満たされないと… |

|---|---|---|

| ①自律性(Autonomy) | 自分で選びたい | 他人に合わせすぎる |

| ②有能感(Competence) | 成長や達成感を得たい | 自信を失う |

| ③関係性(Relatedness) | 他人とつながりたい | 孤独・疎外感を感じる |

FOMOは特にこの中の「関係性の欲求」と深く関係しています。

他人とつながりたい、認められたいという気持ちが満たされないと、

「自分だけ外れているかも」「仲間に入れてもらえないかも」という不安が強まり、

それを埋めるためにSNSを頻繁にチェックしてしまいます。

このように、FOMOは単なる“癖”ではなく、

人間の基本的な欲求が満たされないときに生じる自然な反応なのです。

報酬系とドーパミン|SNSの通知が不安と快感を同時に刺激する

FOMOを生み出す生理的な仕組みもあります。

それが、脳の報酬系(reward system)と呼ばれる神経回路です。

- SNSの「いいね」や「通知」を受け取ると、脳はドーパミンを放出

- ドーパミンは「快感」や「期待感」を生み出す神経伝達物質

- その快感をまた得たくなり、ついスマホを開いてしまう

このとき、SNSを見ない時間が長くなると、逆に不安や欠乏感が強まり、

「何かを見逃しているかも」と感じてチェックしてしまいます。

つまり、FOMOとは――

ドーパミンによる“快感”と、“不安”が同時に働く心理ループ

によって維持される状態なのです。

このループを理解することが、FOMOを減らす第一歩になります。

💡まとめ

- FOMOは「社会的比較」+「つながり欲求」+「脳の報酬系」が重なって起きる

- 比較すればするほど、つながりを求めるほど、スマホを見るほど強化される

- 心理的にも生理的にも“人間らしい反応”であることを知ると、少し楽になる

FOMOを感じやすい人の特徴と行動パターン

他人の評価や承認に敏感なタイプ

FOMOを強く感じやすい人には、「他人の目」や「評価」に敏感な傾向があります。

これは、心理学でいう「承認欲求(approval motive)」が強いタイプです。

- SNSで「いいね」の数を気にしてしまう

- 他人の投稿に対して「自分も頑張らなきゃ」と焦る

- 自分の近況をシェアしないと不安になる

こうした人は、他人の反応で自分の価値を測りやすいため、

他人の活動を見逃すこと=「自分の存在価値を失うこと」と感じやすいのです。

つまり、FOMOは“承認の不足”が引き金になって起こる場合が多いといえます。

SNSチェックが止まらない「比較中毒」

FOMOを感じやすい人の典型的な行動のひとつが、

「SNSを無意識に開くクセ」です。

これは単なる習慣ではなく、心理的には次のようなループになっています。

- SNSを見る

- 他人の投稿(成功・楽しさ)を見る

- 自分と比べて焦る

- 不安を解消するためにまたSNSを見る

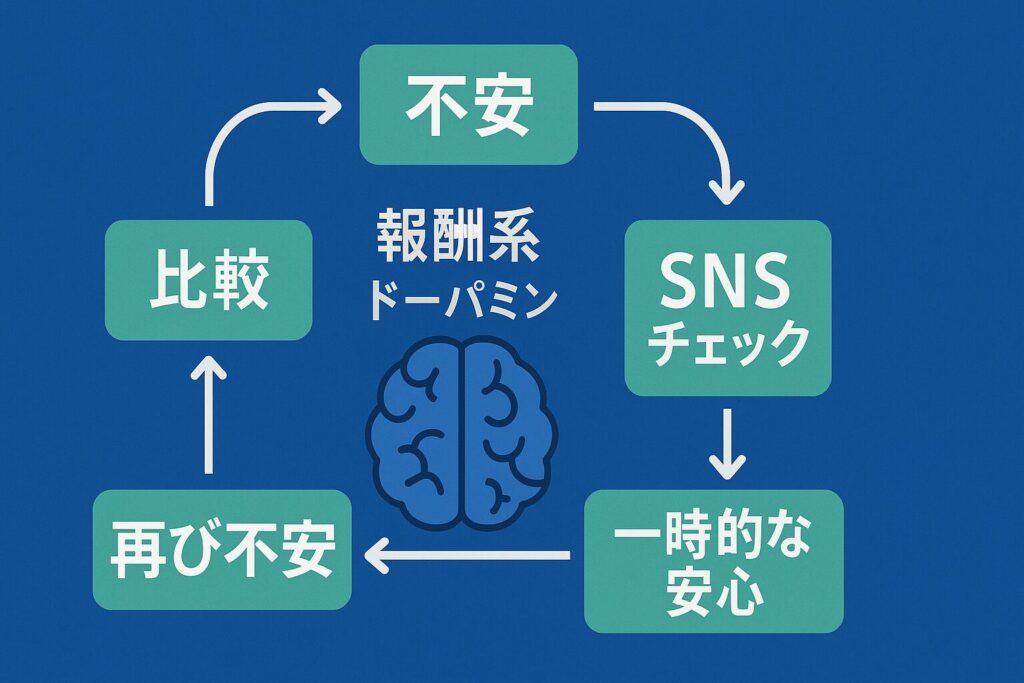

この「不安→比較→一時的な安心→再び不安」という循環が、

FOMOの悪循環(比較中毒)を生み出します。

特に、暇な時間や孤独を感じた瞬間にスマホを開く人は要注意。

心の隙間を「情報」で埋めようとするほど、

“他人の人生”の中で生きている感覚が強まってしまいます。

低い自己効力感や自信のなさとの関係

FOMOを感じやすいもう一つの要因が、「自己効力感(self-efficacy)」の低さです。

自己効力感とは、心理学者バンデューラが提唱した概念で、

「自分にはできる」という感覚

を意味します。

この感覚が低い人ほど、

他人の行動を見て「自分もやらなきゃ」「自分には遅い」と焦りやすくなります。

つまり、FOMOとは

“自信のなさ”と“他人の比較”が重なった状態でもあるのです。

逆に、自分のペースで物事を進められる人ほど、

「他人が何をしていても関係ない」と感じ、FOMOに影響されにくくなります。

💡まとめ

- FOMOを感じやすい人は、他人の承認に敏感で比較癖が強い

- SNSを頻繁に開くのは「安心を得たい」心理の表れ

- 自己効力感を高めることで、FOMOの影響を減らせる

FOMOが引き起こす悪影響|メンタル・行動・人間関係の崩れ

SNS依存と集中力の低下

FOMOを放置すると、最も起こりやすいのがSNS依存です。

「何か見逃しているかも」「今みんな何をしているんだろう」という不安が、

ついスマホを開く行動を繰り返させます。

この状態では、脳が常に“警戒モード”にあり、

「通知」「新着」「更新」などに敏感に反応するようになります。

その結果、

- 作業中でも集中できない

- 勉強や仕事の効率が落ちる

- 睡眠の質が下がる(夜中にSNSを見る)

といった形で、日常生活のリズムが乱れていくのです。

SNS依存は、ただ時間を浪費するだけでなく、

「他人の生活」を気にし続けることで、自分の人生への集中力を奪っていきます。

比較によるストレスと自己否定感

FOMOが長く続くと、人は「自分には価値がないのでは」と感じやすくなります。

これは、社会的比較理論の副作用とも言えます。

SNSにあふれる他人の成功・楽しさ・恋愛・充実した日々…。

それらを見るたびに、

「自分だけ何もできていない」

「あの人に比べて、自分は遅れている」

と、自分を責めてしまうのです。

特に、努力の過程よりも結果だけが可視化されるSNSでは、

「自分は負けている」と感じやすく、

自己肯定感や幸福感の低下につながります。

この「比較ストレス」は、慢性的な疲労感や気分の落ち込みを招き、

最終的にはメンタル不調(不安・抑うつ・焦燥)にもつながる危険があります。

孤独感・不安感が強まる悪循環

皮肉なことに、FOMOは「つながりたい」という気持ちから始まるのに、

最終的には孤独感を深めるという逆効果を生みます。

なぜなら、SNSでの“つながり”は、一時的な安心感しか与えてくれないからです。

オンライン上の関係は、リアルな共感や支えにはなりにくく、

通知が途絶えるとすぐに「自分は忘れられた」と感じてしまうのです。

このように、

- 不安を紛らわせるためにSNSを見る

- 一瞬安心するが、また他人の投稿で不安になる

- 孤独感が強まり、さらにSNSに依存する

という悪循環が生まれます。

FOMOを放置すると、

心のエネルギーが少しずつ消耗していき、

「他人の人生を生きている」ような感覚に陥る人も少なくありません。

💡まとめ

- FOMOは集中力や生活リズムを乱し、SNS依存を引き起こす

- 比較ストレスが自己否定感を強め、メンタルに影響する

- つながりを求めるほど孤独になるという“心理的逆転”が起こる

FOMOを手放すには?心理学に基づく実践的な対処法

JOMO(Joy of Missing Out)という逆転発想

FOMOを解消する第一歩は、「あえて見逃すことを楽しむ」という考え方です。

この発想をJOMO(Joy of Missing Out)と呼びます。

FOMOが「取り残される不安」だとすれば、

JOMOは「参加しなくても大丈夫」「今の自分の時間を楽しもう」という、

心理的な自由を意味します。

たとえば:

- SNSを見ずに本を読む時間を楽しむ

- 流行を追うより、自分が本当に好きなものに集中する

- 他人の動きより「自分のペース」を大切にする

このように、“見逃してもいい”と自分に許可を出すことで、

心の焦りが自然と薄れていきます。

マインドフルネスで「今ここ」に戻る練習

FOMOは、「他人の今」と「自分の未来」を常に意識しすぎている状態です。

その対策として効果的なのが、マインドフルネス(mindfulness)です。

マインドフルネスとは、

「いまこの瞬間に意識を向け、ありのままを観察する」

という心理的トレーニング法。

やり方はとてもシンプルです:

- 深呼吸を3回する

- 今、自分の体・音・匂いなどを意識する

- 「何をしていない自分もOK」と心の中でつぶやく

これを数分でも行うことで、

「他人の世界」に囚われた注意を「自分の世界」へ戻すことができます。

マインドフルネスは、FOMOの“自動反応”を断ち切るリセットボタンです。

SNSとの距離を決める:情報デトックス習慣

FOMOを弱めるには、情報との距離感を意識的にコントロールすることが大切です。

おすすめの方法:

- SNSを開く時間を決める(例:朝と夜の10分だけ)

- 通知をオフにする(ドーパミンの誘発を防ぐ)

- フォローを整理する(ポジティブな情報源だけ残す)

- 「ながら見」をやめる(集中力を奪う最大の要因)

情報を断つことは「不安を感じる」ように思えるかもしれませんが、

実際には数日で脳のノイズが減り、思考がクリアになる人が多いです。

FOMOは“情報の飽和状態”で起こるため、

意図的な情報デトックスは非常に効果的な予防法です。

自分軸を取り戻すセルフモニタリング法

FOMOに強い人は、「他人」ではなく「自分」に意識を向ける力を持っています。

そのための習慣が、セルフモニタリング(自己観察)です。

やり方は簡単です:

- SNSを見た後に「今、どんな気持ち?」と自問する

- 「不安」「焦り」「羨ましい」と気づいたら、否定せずに受け止める

- その後で、「じゃあ自分は何を大切にしたい?」と考える

このように、自分の感情を“実況中継”のように観察するだけで、

他人中心の思考から「自分中心の思考」へ戻ることができます。

💡まとめ

- JOMO=見逃すことを楽しむ「心理的自由」

- マインドフルネスで「今ここ」に戻る習慣をつくる

- 情報デトックスでSNSとの距離をコントロール

- 感情を観察し、自分軸を再確認することでFOMOから解放される

FOMOを利用したマーケティング心理|“限定”が人を動かす理由

希少性の原理とFOMOの関係

マーケティングの世界では、FOMOは単なる心理現象ではなく、購買を動かす強力なトリガー(引き金)として活用されています。

その背景にあるのが、心理学者ロバート・チャルディーニが提唱した「希少性の原理(scarcity principle)」**です。

この原理は、

「人は手に入りにくいものほど価値が高いと感じる」

というシンプルな法則。

つまり、「数量限定」「残りわずか」「今だけ特別価格」といった表現が、

FOMOを刺激して購買行動を促すのです。

例として、以下のようなメッセージは典型的なFOMOマーケティングです。

- 「先着100名限定!」

- 「24時間以内に購入すると特典付き!」

- 「あと3席しかありません」

これらは“見逃すことへの不安”を利用し、

人々に「今決めなきゃ損をする」という感情を起こさせる仕組みです。

「期間限定」「残りわずか」マーケティングの仕組み

企業がFOMOマーケティングを使う理由は、

意思決定のスピードを上げるためです。

人は選択肢が多いと「あとで考えよう」と先延ばししがちですが、

「今しかない」というメッセージを与えると、行動が早くなります。

この現象は“行動経済学”でも説明されており、

人間は「失う痛み(loss)」を「得る喜び(gain)」よりも強く感じる性質があります。

これを損失回避バイアス(loss aversion)と呼びます。

つまり、

「この機会を逃したらもう手に入らない」

というFOMO的な恐れが、購買意欲を最大化するのです。

ただし、これを過度に使うと「不信感」や「購買後の後悔」を招くため、

心理的圧力を与えすぎない設計が重要になります。

FOMOマーケティングの倫理的な使い方

FOMOをマーケティングで使う際に大切なのは、“恐怖ではなく納得で動かす”ことです。

倫理的な活用のポイントは以下の通りです。

| 不適切な使い方 | 適切な使い方 |

|---|---|

| 虚偽の「残りわずか」表示 | 実際の在庫・期限に基づく正確な案内 |

| 過度な焦らせ表現(煽り) | 「今ならこんなメリットがあります」という前向きな訴求 |

| 不安を利用した誘導 | 「あなたに合う選択肢を逃さないための提案」 |

マーケティングでFOMOを活用すること自体は悪ではありません。

むしろ、人の行動を後押しする“心理的なきっかけ”として正しく使えば、

「行動の背中を押す優しいナッジ(Nudge)」になります。

💡まとめ

- FOMOは「希少性の原理」によって購買を動かす力がある

- 「期間限定」「残りわずか」などの訴求はFOMOの典型例

- 倫理的に使えば、顧客の納得感を高める“良い心理誘導”になる

まとめ|FOMOを理解すれば、情報に振り回されない生き方ができる

FOMOは「つながりたい心」の裏返し

ここまで見てきたように、FOMO(Fear of Missing Out)=「取り残される不安」は、

単なる現代病ではなく、人間の自然な欲求の裏返しです。

人は本能的に、

- 他者とつながりたい

- 社会の一員として認められたい

という関係性の欲求を持っています。

そのため、他人の成功・楽しさ・つながりを見逃すと、

「自分だけが外れてしまう」という恐れを感じることがあるのです。

つまりFOMOは、「つながりたい」「認められたい」という人間らしさの証。

悪いものとして否定するのではなく、

まずは自分の欲求を理解し、受け入れることが、FOMOを手放す第一歩です。

“見逃しても大丈夫”という安心感を取り戻そう

FOMOの真の解決策は、“見逃す勇気”を持つことです。

- SNSを見なくても、あなたの人生の価値は変わらない

- トレンドを追わなくても、幸福度は下がらない

- 他人が何をしていても、「今の自分」を楽しめば十分

これが、FOMOの逆概念であるJOMO(Joy of Missing Out)の考え方です。

他人の情報よりも、

自分が今感じている「小さな幸せ」や「充実感」に意識を向けることで、

FOMOは少しずつ静まっていきます。

💡まとめ

- FOMOは「つながりたい心」から生まれる自然な感情

- “見逃しても大丈夫”という考えが心の余裕をつくる

- 他人の人生より「自分の今」に意識を戻すことで、心が穏やかになる