「他人の機嫌に振り回されて、気づいたら自分まで疲れてる…」

そんな経験、ありませんか?

職場のピリピリした空気、家族のイライラ、SNSのネガティブ投稿――

気づけば、他人の感情に引きずられてしまう。

それはあなたが弱いからではなく、人間に備わった“情動感染”という心理現象が関係しています。

この記事では、

- 「情動感染」とは何か(感情が“うつる”仕組み)

- なぜ一部の人が影響を受けやすいのか

- そして、他人の感情に巻き込まれないための実践的な方法

を、心理学の観点からわかりやすく解説します。

読後には、他人の感情に振り回されず、自分のペースで穏やかに過ごすコツがつかめるはずです。

感情に敏感なあなたこそ、この記事がきっと役に立ちます。

ぜひ最後まで読んでくださいね。

なぜ他人の感情に引きずられてしまうのか|心理学で見る“情動感染”の正体

「誰かのイライラに巻き込まれて、自分まで気分が沈んでしまった」

「職場の空気が重いと、なぜか疲れてしまう」

――そんな経験はありませんか?

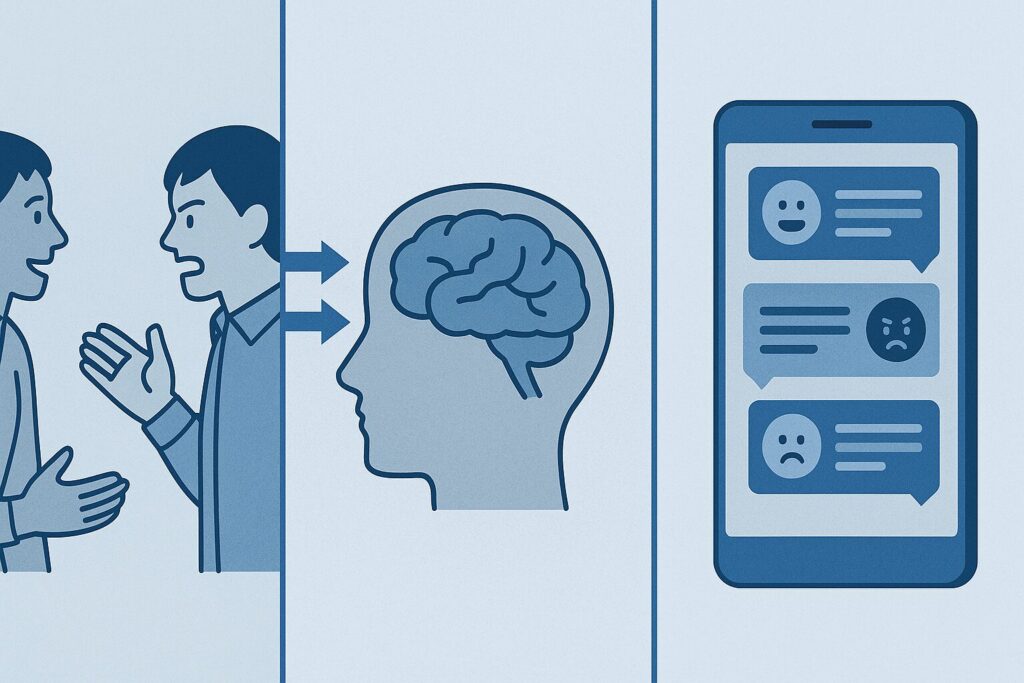

このように、他人の感情が自分にうつる現象を、心理学では「情動感染(感情伝染)emotional contagion」と呼びます。

ここでは、その仕組みと特徴をやさしく解説します。

「情動感染」とは?感情が“うつる”心理現象

情動感染とは、他人の感情が自分の中にも入り込み、同じような感情を感じてしまう現象のことです。

たとえば――

- 誰かが笑っていると自分も笑顔になる

- 緊張している人を見ると自分もドキドキする

- 怒っている人がいると、なんとなくピリピリする

これらはすべて、意識しなくても感情が伝染しているサインです。

心理学者のエレイン・ハットフィールド(Elaine Hatfield)らが1994年に提唱した「情動感染理論」によると、人は無意識のうちに他人の表情や声、姿勢を模倣(まね)しており、それが脳内で同じ感情を再現する引き金になります。

感情が伝わるメカニズム|ミラーニューロンと模倣の仕組み

この「感情の伝染」を支える神経システムが、ミラーニューロン(mirror neurons)です。

これは他人の行動を見たとき、自分の脳でも同じ動作をしたときと似た反応を示す神経細胞。

たとえば――

- 誰かが転ぶのを見て「痛そう」と感じる

- 動物動画を見て「かわいい」と心が動く

これらはミラーニューロンが相手の感情を“鏡のように”再現しているために起こります。

つまり私たちは、他人の感情を「想像する」より前に、身体レベルで感じ取っているのです。

「共感」と「情動感染」の違い|理解と同調の線引き

ここで混同されやすいのが、「共感」と「情動感染」の違いです。

| 種類 | 特徴 | 意識レベル |

|---|---|---|

| 情動感染 | 相手の感情をそのまま感じ取る。感情がうつる。 | 無意識・自動的 |

| 共感 | 相手の気持ちを理解しようとする。距離を保ちつつ寄り添う。 | 意識的・理性的 |

たとえば、友人が落ち込んでいるときに「私まで落ち込む」のは情動感染、

「つらいんだね、どうしてそう感じたの?」と考えるのは共感です。

情動感染が強すぎると、相手の感情に飲み込まれてしまう一方、

共感は“理解”を伴うため、心の距離を保ちながら寄り添えるという違いがあります。

感情が伝わりやすい人の特徴(HSP・共感性が高い人)

すべての人が同じように情動感染するわけではありません。

特に次のようなタイプの人は、他人の感情に影響を受けやすい傾向があります。

- HSP(Highly Sensitive Person):五感が敏感で、音・表情・空気の変化をすぐ察知する

- 共感性が高い人:他人の気持ちに強く反応しやすい

- 完璧主義・優しすぎる人:相手の不機嫌を「自分のせいかも」と感じてしまう

こうした人は、周囲の雰囲気を読み取る力が高い一方で、

“感情の境界線”が薄くなりやすいという弱点も持っています。

そのため、「他人の気分に左右される」「人と会うと疲れる」と感じやすいのです。

しかし、これは“弱さ”ではなく、人間関係のセンサーが鋭い証拠でもあります。

感情が連鎖するメカニズム|科学が解き明かす“空気”の伝染

私たちは言葉を交わさなくても、周囲の感情の「空気」を敏感に感じ取ります。

これは偶然ではなく、心理学と神経科学の研究によって、人の感情が“連鎖”する仕組みが明らかになっています。

ここでは、職場・SNS・集団など、さまざまな場面で感情がどのように伝わっていくのかを解説します。

集団や職場で起こる情動感染のプロセス

感情が人から人へ伝わるプロセスは、次のような流れで起こります。

- 誰かの感情が表情や声のトーンに現れる(例:上司が怒っている)

- 周囲がその表情や雰囲気を無意識に模倣する(眉をひそめる・声を潜める)

- 自分の身体反応(心拍・筋緊張)が変化し、同じ感情を感じ始める

- 集団全体に“空気”として広がる

このようにして、「ピリピリした職場」「明るいチーム」「沈んだ会議」など、集団の感情トーン(雰囲気)が形成されます。

つまり、「空気が悪い職場」は単なる比喩ではなく、感情の伝染によって本当にエネルギーが下がる現象なのです。

ミラーニューロン理論と情動の模倣

感情連鎖の神経的基盤は、先ほども触れたミラーニューロンによって説明できます。

ミラーニューロンは、「他人の行動を見たときに、自分の脳でも同じ動きが再現される神経細胞」です。

たとえば――

- 誰かがあくびをすると、自分もつられてあくびが出る

- 周りが笑っていると、なんとなく笑顔になる

- 怒鳴られている人を見ると、自分も緊張する

これらはミラーニューロンが「相手の感情をシミュレーションしている」ため。

つまり、私たちは意識せずに他人の感情を体感的に“再生”している**のです。

この自動的な模倣こそが、「空気にのまれる」「場の雰囲気を読む」という日本語表現の科学的根拠でもあります。

SNSやニュースで感情が拡散する「デジタル情動感染」

近年注目されているのが、インターネット上で起きる「デジタル情動感染」です。

SNSやニュースフィードでは、文字や画像だけでも感情が伝染します。

- ネガティブなニュースを見続けて気分が沈む

- 他人の愚痴ツイートを読んでイライラする

- “幸せそうな投稿”に焦りや虚しさを感じる

米Facebook社の大規模実験では、ポジティブ投稿が増えると、友人の投稿もポジティブ化し、逆にネガティブ投稿はネガティブを誘発することが示されました。

つまり、SNS上でもリアルと同じように、感情の波がアルゴリズムを通じて伝染しているのです。

ネガティブな感情が伝わりやすい理由

不思議なことに、怒り・不安・恐怖といったネガティブ感情のほうが、ポジティブ感情よりも早く・強く伝染します。

その理由は、人類の進化にあります。

- 脳の防衛反応(扁桃体)が優先的に働く

→ 危険を察知するため、他人の“ネガティブな表情”を敏感にキャッチする。 - 警戒システムとしての社会的共有

→ 「誰かが怒っている=危険があるかも」とグループ全体が身構える。 - ストレスホルモンの伝播

→ 緊張した声や表情を見るだけで、見ている側の心拍数や血圧も上昇する。

つまり、ネガティブな感情が広がりやすいのは、生存のための自然な仕組みなのです。

しかし現代社会では、この仕組みが慢性的なストレスや共感疲労を引き起こす原因にもなっています。

他人の感情に影響されやすい人の特徴|心理的・環境的な要因とは?

「人と会ったあと、どっと疲れる」

「相手の機嫌が悪いと、自分まで落ち込んでしまう」

――こうした傾向は、情動感染を受けやすい性格特性や環境要因が関係しています。

ここでは、心理学的に見た「感情に影響されやすい人」の特徴を解説します。

感受性が高い人(HSP)の感情反応

まず代表的なのが、HSP(Highly Sensitive Person:非常に敏感な人)です。

HSPの人は、他人の表情・声・雰囲気・音・光などに対して非常に敏感に反応します。

そのため、

- 周囲の感情の微妙な変化をすぐ察知する

- 相手の“疲れ”や“怒り”を自分のことのように感じてしまう

- 感情的な場面で強いストレスを感じる

といった反応が起きやすくなります。

神経科学的には、HSPの人は共感や感情処理を司る脳の部位(島皮質・扁桃体など)が活発で、他人の情動刺激を強く受け取る傾向があるとされています。

言い換えれば、他人の痛みに敏感だからこそ優しく、人間関係に深く共感できるタイプでもあります。

ただし、その優しさが「疲れやすさ」につながることもあるのです。

家族・職場・恋人など“近い関係”で感染しやすい理由

情動感染は、距離が近い人ほど起こりやすくなります。

理由はシンプルで、相手の表情・声・仕草を頻繁に観察しているからです。

たとえば、

- 家族の不機嫌を毎日見ているうちに、自分もイライラしやすくなる

- 恋人が落ち込んでいると、励ますつもりが自分も沈んでしまう

- 職場で上司がいつも焦っていると、チーム全体がそわそわする

こうした現象は、心理学的には「感情の同調(emotional attunement)」と呼ばれます。

長く一緒にいるほど、脳が相手の感情パターンを“学習”してしまうため、

自分でも気づかないうちに同じリズムで感情が動くようになるのです。

過去の経験やトラウマが“情動の受信感度”を上げる

他人の感情に敏感な人の中には、過去の経験(特にストレス体験)が影響しているケースもあります。

たとえば、

- 幼少期に「親の機嫌をうかがっていた」

- 怒られることへの恐怖が強かった

- 人の顔色を読まないと安心できなかった

こうした環境で育つと、脳は「相手の感情を先読みして安全を確保する」というパターンを覚えます。

その結果、成長しても他人の表情や声のトーンに過敏に反応し、

「また怒られるのでは」「嫌われたのでは」と感じやすくなるのです。

これは防衛反応としては正常ですが、慢性的に働くと疲労や自己否定につながることがあります。

感情の境界線が薄い人の共通点

情動感染を受けやすい人は、心理的な「境界線(バウンダリー)」が曖昧になっていることが多いです。

境界線が薄い人の特徴は以下の通りです。

- 相手が落ち込んでいると、自分が悪い気がする

- 頼まれると断れない

- 感情を“自分のもの”と“他人のもの”で分けられない

このような状態では、他人の感情が自分の感情と混ざってしまい、気づいたときには気分が落ちているということが起こります。

心理学ではこれを「自己と他者の未分化」とも呼び、特に対人ストレスの大きな要因になります。

逆に言えば、境界線を意識的に作ることができれば、感情に飲み込まれにくくなるのです。

情動感染を抑える方法|他人の感情に巻き込まれない心理的スキル

他人の感情に引きずられやすい人に必要なのは、「感情を区別する力」と「巻き込まれたときにリセットする力」です。

ここでは、心理学的に効果が認められている5つのステップで、情動感染を抑える方法を紹介します。

ステップ① 自分の感情と他人の感情を区別する

情動感染の厄介な点は、「これは自分の感情なのか、他人の感情なのか」がわからなくなることです。

そこで有効なのが、“感情のラベリング”(感情を言葉にする)という方法です。

具体例:

- 「私は今、焦っている上司を見て、自分も焦りを感じている」

- 「これは相手の怒りであって、私の怒りではない」

このように、感情を「誰のものか」ラベル付けするだけで、自分の心の領域を守る意識が生まれます。

また、心理療法でも使われる「グラウンディング(今ここに意識を戻す)」も効果的です。

深呼吸しながら、「これは私の感情?それとも他人の感情?」と問いかけるだけでも、情動の境界が明確になります。

ステップ② 感情を客観視する「メタ認知」の習慣

次に大切なのが、自分の感情を一歩引いて見る力=メタ認知です。

メタ認知とは、「自分が今どう感じているか」を観察する心理スキルのこと。

たとえば、

- 「私は今、相手の不安を感じ取って、少し緊張しているな」

- 「周りの空気が重いとき、私は沈黙を選ぶ傾向があるな」

と、“自分の感情を実況中継する”ように見ることで、感情に飲み込まれにくくなります。

これはマインドフルネス(瞑想トレーニング)にも通じる考え方で、

「感情=波」として観察できるようになると、波に乗せられるのではなく、波を“眺める”ことができるようになります。

ステップ③ 呼吸・姿勢・距離で“身体的感染”を防ぐ

情動感染は、脳だけでなく身体反応からも起こることが知られています。

そのため、体の状態を整えることで、感情の伝染を防ぐことができます。

有効なポイント:

- 呼吸を整える:相手の早口・緊張に合わせず、ゆっくり呼吸する

- 姿勢を正す:背中を伸ばすと、自律神経が安定しやすくなる

- 物理的な距離を取る:距離を50cmでも離すと、相手の感情エネルギーの影響が減る

感情は“身体を通じて伝わる電波”のようなもの。

だからこそ、姿勢と呼吸で「チャンネルを切り替える」意識が大切です。

ステップ④ ネガティブ感情をリセットするルーティン(休息・日記・独り時間)

他人の感情に巻き込まれたあと、そのままにしておくと、心の中に“残留感情”が溜まります。

これを放っておくと、慢性的な疲労や無気力につながるため、リセットの習慣を持ちましょう。

おすすめの方法:

- 静かな場所で1人になる時間を作る(独りカフェ・散歩など)

- 気分を書き出す「感情日記」をつける(頭の中を整理する効果)

- 好きな香りや音楽で脳を切り替える(五感のリセット)

感情は“流れ”が止まると重くなります。

小さなルーティンでも、「私はここで気分を切り替えられる」という安心感が、再感染を防ぎます。

ステップ⑤ ポジティブ情動を“意識的に伝染”させるコツ

情動感染は悪いことばかりではありません。

ポジティブな感情も伝染することが、心理学の研究で証明されています。

あなた自身が意識的に“良い感情を発信する側”になれば、

- 職場の空気を穏やかにする

- 家族の安心感を高める

- SNSでポジティブな影響を広げる

といった好循環(ポジティブ連鎖)が生まれます。

感情はうつる――だからこそ、どんな感情を伝えたいかを選ぶ力が大切です。

職場・家庭・SNSで起きる“感情の連鎖”を断ち切るには

情動感染は、日常のあらゆる場面で起こります。

特に「人と関わる環境」――職場・家庭・SNSでは、他人の感情があなたの気分や行動に大きな影響を与えます。

ここでは、シーン別に「感情の連鎖を断ち切る具体的なコツ」を紹介します。

職場のネガティブな雰囲気に飲まれないコツ

職場では、上司のイライラや同僚の不満がチーム全体に広がることがあります。

これを放っておくと、やる気の低下やコミュニケーションの悪化につながります。

対処法のポイント:

- 「空気を読む」より「空気を整える」意識を持つ

→ 周囲に合わせて黙るのではなく、明るい声や挨拶でトーンを変える。 - 感情の波に同調しない

→ 怒っている人に同じテンションで反応すると感染が加速します。

→ 深呼吸して、落ち着いたテンポを意識。 - “感情のフィルター”を作る

→ イヤホンで静かな音楽を聴く、軽い運動を挟むなど、感情を遮断する小技を使いましょう。

実は、心理学の研究でも「1人の落ち着いた態度が職場の感情トーンを安定させる」ことが報告されています。

自分の心を整えることは、周囲の空気を整える第一歩です。

家族や恋人の機嫌に左右されないための心構え

家庭や恋愛関係は、距離が近い分だけ情動感染が強く起こる場所です。

相手の表情ひとつで気分が変わる……という人も多いでしょう。

そんなときは、次の3つを意識してみてください。

- 相手の感情=相手の課題と切り分ける

→ 「怒っているのは私のせい」と思わず、「相手は今、疲れているのかも」と客観視する。 - 無理に“共感しすぎない”

→ 一緒に落ち込むのではなく、「寄り添うけれど沈まない」を意識。 - 安心できる“自分の時間”を必ず確保する

→ 家でも別の部屋に行く、外に出る、短時間でも一人で過ごす。

家庭の感情は“共有”よりも“循環”が理想です。

どちらかが感情を溜めこまず、静かに距離を取ることが健全な関係維持につながります。

SNSの感情感染から距離を取る方法(デジタルデトックス)

SNSは現代最大の「感情感染スポット」です。

タイムラインを眺めているだけで、怒り・焦り・羨望・孤独など、他人の感情が流れ込んできます。

これを防ぐには、“情報を選ぶ意識”が重要です。

デジタルデトックスの実践法:

- 1日1〜2回だけ見る時間を決める(だらだら見ない)

- フォローリストを定期的に整理する(疲れる投稿はミュート)

- 「見ない自由」を肯定する(他人の気分に同調しなくていい)

- 発信側に回る(自分からポジティブを発信するほうが感染を受けにくい)

研究によると、オンラインで読む情報(ネガティブ/ポジティブ)が 気分やメンタルヘルスに影響を与えることが示されています。

つまり、SNSの使い方を少し変えるだけで、心の免疫力を大きく保てるのです。

まとめ|“感情がうつる”のは悪いことじゃない。共感と自立のバランスを大切に

ここまで見てきたように、情動感染は人間にとって自然な反応です。

私たちは社会的な存在として、他人の感情を察知し、共鳴し、支え合うことで進化してきました。

「他人の感情に影響されやすい」ことは、思いやりと感受性の高さの証でもあるのです。

最後に、「感情がうつること」と上手に付き合うための心構えを整理しておきましょう。

感情に反応しやすいのは「人間らしさ」の証

怒り・悲しみ・喜びなど、他人の感情に反応してしまうのは、人間が社会で生き延びるために備えた能力です。

誰かの恐怖を察知できるから危険を避け、

誰かの笑顔を見て安心するから、人とつながることができる。

つまり「感情がうつる=社会的センサーが働いている証拠」です。

それを否定するのではなく、「私は感じ取る力がある」と肯定的に受け止めることが、自己理解の第一歩です。

情動感染を“気づき”に変えると、対人関係が楽になる

他人の感情に影響されやすい人は、「あ、今うつってるな」と気づく力を育てることが何より大切です。

気づけるようになると、

- 相手の感情を自分の責任と混同しなくなる

- 不必要な同調を避けられる

- 「自分は今どう感じているか」を冷静に見られる

ようになります。

この「気づく力」があるだけで、感情の連鎖を止めることができます。

たとえば、職場でイライラが広がりそうなときに、自分だけ呼吸を整える。

家庭で相手が不機嫌なときに、一緒に沈まず静かに距離を取る。

それだけで、あなたが“空気の安定剤”になるのです。

自分の心のペースを取り戻すために意識したいこと

情動感染を防ぐうえで大切なのは、「外の世界」と「自分の世界」を分けて考えることです。

感情の主導権を取り戻すためのポイントは、次の3つです。

- 朝・夜に“リセット習慣”を持つ

→ SNSを見ない時間を作る、呼吸・瞑想で心を整える。 - 感情のバッファを作る

→ 感情を受けた瞬間に反応せず、数秒の“間”を置く。 - 自分の心を育てる活動を増やす

→ 趣味・創作・自然との時間など、外の感情に支配されない自分の軸を持つ。

他人の感情に引きずられやすい人ほど、自分の世界を意識的に育てることが心の防波堤になります。

💡まとめ

- 情動感染は「感情が伝わる自然な現象」

- 感受性が高い人は“うつりやすい”が、それは優しさの証

- 大切なのは「気づいて、巻き込まれず、切り替える」力

- 感情に敏感であることは、人とのつながりを深める才能でもある

最後に覚えておきたいのは、

「感情をコントロールする」とは、感じないようにすることではなく、

“感じ取っても、選べるようになる”こと。

情動感染を正しく理解し、自分の感情を主体的に扱えるようになれば、

人との関係はもっと楽に、そして温かくなるでしょう。