「人はなぜ他人の行動を真似してしまうのか?」

たとえば、子どもが親の口調を真似したり、SNSで人気の人の習慣を自分も取り入れてみたり──。

そんな“観察からの学び”には、実は心理学的な仕組みがあります。

それが社会的学習理論(Social Learning Theory)。

人は他人の行動を「見て・覚えて・真似して・続ける」ことで成長するという考え方です。

この記事では、

- 社会的学習理論の基本と背景

- バンデューラが提唱した「4段階モデル」の流れ

- 教育・職場・SNSなど、日常での具体的な活かし方

をわかりやすく解説します。

「人がどう変わるのか」「どうすれば良い影響を与えられるのか」が見えてくるはずです。

ぜひ最後まで読んでくださいね。

社会的学習理論とは?人は「観察」から学ぶ心理学

私たちは、誰かの行動を「見ているだけ」で、自然と学んでいることがあります。

例えば——

- 子どもが親の口調を真似する

- 新人が上司の接客態度を観察して覚える

- SNSで「人気の人の行動」を参考にする

これらはすべて、社会的学習理論(Social Learning Theory) で説明できる現象です。

社会的学習理論の基本定義

社会的学習理論とは、「人は他人の行動を観察し、その結果を見て学ぶ」という考え方です。

提唱者は心理学者のアルバート・バンデューラ(Albert Bandura)。

彼は、私たちが経験を通してだけでなく、他者の行動や結果からも学べることを実験的に示しました。

たとえば、誰かが「挨拶をして褒められた」のを見たとき、

私たちは「挨拶をすれば自分も褒められるかも」と学びます。

このように他人の成功や失敗を通じて行動を学ぶ仕組みを、心理学的に整理したのが社会的学習理論です。

提唱者アルバート・バンデューラの功績

バンデューラは、20世紀の心理学において大きな転換をもたらした人物です。

当時主流だったのは、行動主義(Behaviorism)という考え方でした。

行動主義は「刺激(S)→反応(R)」というシンプルな法則で人間の行動を説明しようとしましたが、

そこには「人がどう考えているか」という内面の認知が含まれていませんでした。

バンデューラはそこに「待った」をかけ、

「人の行動は、環境だけでなく、認知や観察によっても変わる」

と主張します。

彼は行動主義に認知心理学の要素を融合させ、

「他人を観察し、頭の中でイメージし、行動を再現する」という過程を理論化しました。

これが後に社会的認知理論(Social Cognitive Theory)へと発展します。

社会的学習理論が生まれた背景と時代的意義

1950〜60年代、テレビやメディアの影響力が急速に拡大した時代。

「子どもがテレビの暴力を真似するのでは?」という問題意識が高まっていました。

このとき登場したのが、バンデューラの有名な「ボボ人形実験」です(後の章で詳しく解説)。

この実験によって、

「人は報酬を受け取らなくても、観察だけで行動を学ぶ」

という事実が明らかになりました。

つまり、学習は「経験」だけでなく「観察」によっても成立する。

これは、教育・社会・メディア・ビジネスに至るまで、

“人は影響し合いながら学ぶ存在” であることを示した、画期的な理論だったのです。

まとめ:社会的学習理論のポイント

| 観点 | 内容 |

|---|---|

| 提唱者 | アルバート・バンデューラ |

| 基本概念 | 他人の行動と結果を観察することで学ぶ |

| 背景 | 行動主義に認知的視点を取り入れた |

| 意義 | 「見るだけで学ぶ」観察学習のメカニズムを理論化 |

| 応用例 | 教育・子育て・職場・SNS・広告など人の行動全般 |

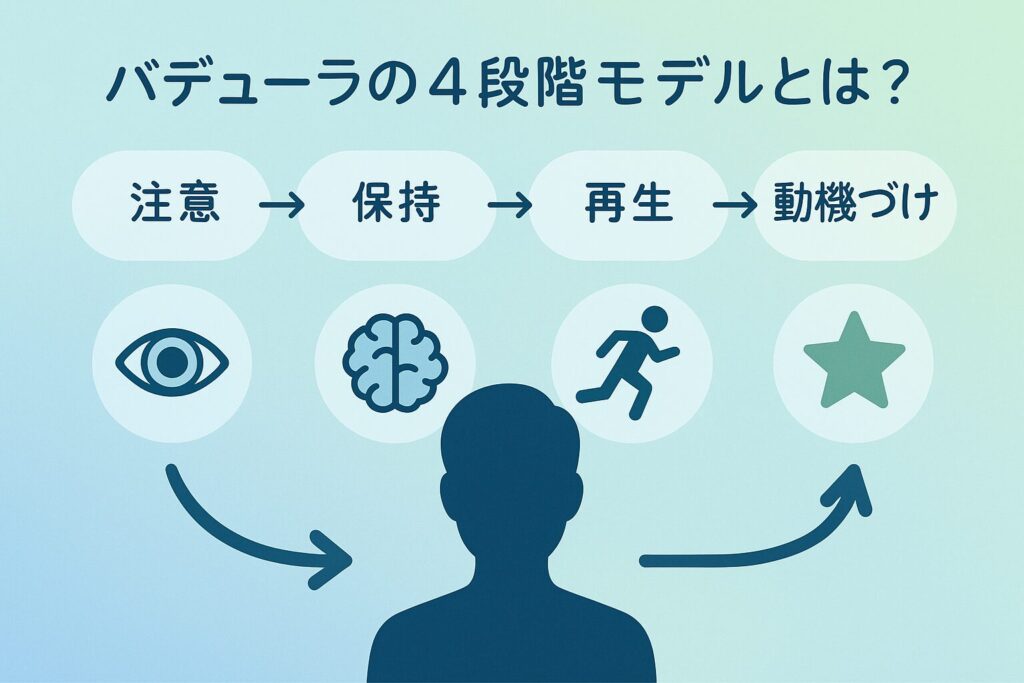

バンデューラの4段階モデルとは?観察学習のプロセスをわかりやすく解説

社会的学習理論の中核にあるのが、バンデューラが提唱した「観察学習の4段階モデル」です。

人が他者の行動を「見て→理解して→まねて→続ける」には、4つの心理的ステップが必要だとされます。

このプロセスを理解すると、

「なぜ真似される人とされない人がいるのか」

「どうすれば行動が定着するのか」

が、分かりやすくなります。

① 注意(Attention)|まずモデルに注目する段階

観察学習の第一歩は、「誰の行動を見るか」です。

これを心理学では注意の段階と呼びます。

人は無意識に「自分に関係がありそう」「魅力的」「信頼できる」と感じた人に注意を向けます。

たとえば──

- 子どもは憧れの親や先生の行動をまねしやすい

- 社員は尊敬される上司や先輩の言動を真似する

- SNSでは人気のインフルエンサーの行動が模倣されやすい

つまり、モデルの魅力・信頼性・類似性が強いほど、注意が集まりやすくなります。

逆に、興味を引かない人の行動は学習されにくいのです。

② 保持(Retention)|観察した行動を記憶する段階

次に必要なのが、観察した内容を記憶に残すこと。

ただ「見ただけ」では忘れてしまいます。

記憶を強化するには、以下のような工夫が有効です。

- 言語化する:「あの人はまず〇〇していたな」と手順を頭で整理する

- イメージ化する:動作や流れを映像のように思い出せるようにする

たとえば、スポーツ選手が他人のフォームを頭の中で繰り返しイメージするのは、保持段階の典型的な例です。

この「頭の中での再生」が、後の行動再現の基盤になります。

③ 再生(Reproduction)|記憶した行動を再現する段階

観察して記憶した行動を、実際にやってみる段階です。

これを「再生(reproduction)」と呼びます。

ここでは、身体的スキルや練習の回数が大きく影響します。

- 最初はぎこちなくても、何度も繰り返すことで上達する

- 行動を実際にやってみることで、脳がフィードバックを得て修正する

たとえば、YouTubeで料理動画を見て「なるほど!」と思っても、

実際にやってみると上手くいかない──これは保持から再生へのギャップです。

何度も試すことで、行動が定着していきます。

④ 動機づけ(Motivation)|行動を続けたいと思う段階

最後に大切なのが、「その行動を続けたいと思える理由」です。

これがなければ、学習した行動は一時的で終わってしまいます。

ここで登場するのが、報酬(reward)と代理強化(vicarious reinforcement)という考え方。

- 自分が褒められた、うまくいった(直接的報酬)

- 他人がその行動で褒められているのを見た(代理強化)

このようなポジティブな結果が見えると、行動を続ける意欲が高まります。

逆に、他人が罰せられるのを見た場合は、その行動を避けるようになります。

つまり、他人の成功・失敗も自分の学習材料になるのです。

✅ まとめ:観察学習の4ステップ

| 段階 | 内容 | 具体例 |

|---|---|---|

| 注意 | 模範となる人に注目する | 憧れの人・信頼できる人に興味を持つ |

| 保持 | 行動を記憶する | 言葉・映像で頭の中に残す |

| 再生 | 実際にやってみる | 真似して行動を試す |

| 動機づけ | 行動を続ける意欲を持つ | 成功・称賛・報酬・代理強化 |

社会的学習理論の代表的な研究|ボボ人形実験の意味

社会的学習理論を語る上で欠かせないのが、「ボボ人形実験(Bobo doll experiment)」です。

これは、「人は他人を観察するだけで行動を学ぶ」という考えを実証した、有名な心理学実験です。

🧪 実験の概要と結果

1961年、アメリカの心理学者アルバート・バンデューラは、子どもたちを対象にした実験を行いました。

手順は次の通りです。

- 子どもたちに、大人がボボ人形(パンチしても倒れない人形)を殴る映像を見せる。

- その後、子どもたちを同じ部屋に入れ、自由に遊ばせる。

結果──

大人が暴力的に人形を扱う映像を見た子どもは、同じように人形を叩いたり蹴ったりする行動を取ったのです。

一方、暴力的な映像を見なかったグループでは、そうした行動はほとんど見られませんでした。

つまり、「実際にやってみなくても、他人の行動を見るだけで模倣が起こる」ことが証明されたのです。

「暴力の模倣」ではなく、“行動様式の模倣”

ここで誤解してはいけないのは、

この実験が「暴力を誘発した」わけではないという点です。

子どもたちは人間を攻撃したわけではなく、

あくまで人形を叩くという“遊び的・象徴的行動”を模倣したに過ぎません。

このことから、バンデューラが示したのは、

「他人の行動パターンを観察し、それを自分の行動の一部として再現する」

という学習のメカニズムであり、暴力の直接的な再現ではありません。

現実の暴力行動とは異なる

実際の暴力行動が起きるかどうかは、

その後の社会的環境・道徳意識・感情コントロールによって大きく左右されます。

つまり、「叩く」という行為を見たとしても、

- 社会的に禁止されている

- 相手の痛みを理解している

- 周囲がそれを評価しない

といった要因があれば、現実の暴力にはつながりません。

この実験が明らかにしたのは、模倣が生じる条件であり、

「暴力を増やすメディアが悪い」という単純な結論ではないのです。

この実験が示したこと

この実験は、それまでの行動主義(S-R理論)では説明できなかった学習の仕組みを明らかにしました。

行動主義では、「人は報酬や罰によって行動を学ぶ」とされていましたが、

バンデューラの実験はそれを覆します。

🔸 観察によっても行動は学習される。

🔸 直接的な報酬がなくても、人は他人を通じて学ぶ。

この「観察から学ぶ力」こそが、社会的学習理論の根幹です。

さらに、バンデューラはこの現象を「代理強化(vicarious reinforcement)」と呼びました。

他人が褒められる・成功する姿を見ただけでも、私たちは「自分もやってみよう」と思う心理が働きます。

現代への応用|メディア・SNSが与える影響

ボボ人形実験の意義は、半世紀を超えた現代にも当てはまります。

テレビ、映画、YouTube、SNS──

これらは、私たちが他人の行動を観察する機会を爆発的に増やしました。

- 子どもがアニメのキャラの言葉づかいを真似する

- 若者がTikTokのトレンドダンスを模倣する

- 社会人がインフルエンサーの働き方を真似して起業する

これらはすべて、「観察→模倣→行動」の流れで起こる社会的学習の実例です。

一方で、暴力的・攻撃的な表現が模倣されるリスクもあります。

ただし、それは表現そのもののせいというより、見る側の心理状態や性格の影響が大きいのです。

そのため、教育やメディアリテラシーの分野では、

単に表現を制限するよりも、「それをどう受け取り、どう考えるか」を教えることが重視されています。

✅ まとめ:ボボ人形実験が伝えること

| 観点 | 内容 |

|---|---|

| 実験者 | アルバート・バンデューラ(1961年) |

| 対象 | 幼児 |

| 方法 | 大人が人形を殴る映像を見せる |

| 結果 | 子どもも同じように人形を殴った |

| 意味 | 人は観察によって行動を学ぶ/報酬がなくても模倣が起こる |

| 現代への応用 | SNS・メディアの模倣行動、教育・子育て・広告の設計に応用可能 |

ボボ人形実験は、

「人は見たものから学び、社会の中で行動を形づくる」という根本原理を示しました。

社会的学習理論を実生活で活かす方法

社会的学習理論は、ただの心理学の知識ではなく、

「人を育てる」「影響を与える」「行動を変える」ための実践的なツールです。

ここでは、教育・職場・SNSという3つの場面に分けて、

日常での活かし方を具体的に見ていきましょう。

教育・子育てでの活かし方

子どもは、言葉よりも大人の行動から多くを学びます。

「こうしなさい」と口で言っても、親自身がそれをやっていなければ、子どもは真似しません。

つまり、教育の原則は「教えるより、見せる」です。

実践ポイント

- 良い行動を実際に見せる(例:挨拶・片づけ・感謝を伝える)

- 行動を褒めるときは具体的に(「ありがとうと言えたね」など)

- 悪い行動を叱るときは人格ではなく行動を指摘(「この行動は危ないね」)

また、子どもは親だけでなく、先生・友達・テレビの登場人物など、

多くの「社会的モデル」から影響を受けます。

したがって、どんなモデルに触れるかが成長に大きく関わるのです。

職場・OJTでの活用法

職場でも社会的学習理論は非常に有効です。

新入社員は上司や先輩の行動を観察しながら、

「こうすればうまくいく」「これは避けた方がいい」という判断を学んでいます。

つまり、職場では誰もが誰かのモデルになっているということ。

応用のヒント

- 上司は「背中を見せる」意識を持つ(挨拶・言葉遣い・問題対応の仕方)

- 成功事例を共有して「良いモデル」を増やす(報告会・ナレッジ共有)

- 褒められる文化をつくる(代理強化により、他者も良い行動をまねしやすくなる)

一方で、ネガティブな行動(愚痴・無責任・非協力)も観察されているため、

リーダーが率先して良い行動を見せることが、職場文化の形成につながります。

SNS時代の社会的学習|人がインフルエンサーを真似する心理

現代の社会的学習は、SNSの中で毎日起きています。

私たちはインフルエンサーや有名人を観察し、

「その行動をすれば認められる・人気が出る」と学んでいます。

これはまさに、代理強化(vicarious reinforcement)の典型です。

他人が「いいね」や称賛を得ているのを見ることで、

私たちも同じ行動をとりたくなるのです。

SNSでの学習の仕組み

- 承認欲求が観察学習の動機づけになる

- バズった投稿や行動が「成功モデル」として模倣される

- フォロワー数や反応が報酬のように働く

ただし、ここには注意も必要です。

他人の価値観をそのまま取り入れると、自分の軸を失い、

「他人に合わせてしまう学習」が起こるリスクもあります。

SNSを使うときこそ、

「自分は何を見て、誰をモデルにしているのか」を意識することが大切です。

✅ まとめ:日常のあらゆる場面が“観察学習”のチャンス

| 場面 | モデルとなる存在 | 学びのポイント |

|---|---|---|

| 教育・子育て | 親・教師・友達 | 行動で示す・褒め方の工夫 |

| 職場・OJT | 上司・同僚 | 良い行動を共有・代理強化を活かす |

| SNS・メディア | インフルエンサー・フォロワー | モデル選びの意識・承認欲求とのバランス |

社会的学習理論と関連する心理学理論

社会的学習理論は、単独の理論として存在しているわけではありません。

その後の心理学に大きな影響を与え、いくつかの重要な理論へと発展していきました。

ここでは特に、

- 自己効力感理論(Self-Efficacy)

- 社会的認知理論(Social Cognitive Theory)

- モデリング理論(Modeling Theory)

の3つを取り上げ、関連性をわかりやすく解説します。

①自己効力感理論(Self-Efficacy)との関係

バンデューラが社会的学習理論を発展させる中で、

特に注目されたのが「自己効力感(self-efficacy)」という概念です。

自己効力感とは、

「自分にはそれを達成できる能力がある」という信念

のことです。

たとえば、同じ状況でも──

- 「自分ならできる」と思う人は挑戦し、

- 「どうせ無理」と思う人は行動しません。

社会的学習理論では、他人の成功を観察することで、

「自分にもできそうだ」と感じる=代理経験(vicarious experience)

が生まれると考えます。

この「他人の成功が自分の自信になる」プロセスが、

自己効力感を高め、行動の継続を支えるのです。

②社会的認知理論への発展

バンデューラは後に、社会的学習理論をさらに発展させ、

社会的認知理論(Social Cognitive Theory)を提唱しました。

この理論では、

人間の行動は、「環境・行動・認知」の3要素が相互に影響し合う

と説明されます。

これを相互決定論(reciprocal determinism)と呼びます。

| 要素 | 説明 | 例 |

|---|---|---|

| 環境 | 周囲の人・文化・状況 | 職場の雰囲気、SNSの空気感 |

| 行動 | 自分の具体的な行動 | 投稿する、挑戦する、話しかける |

| 認知 | 思考・価値観・期待 | 「どう思われるだろう」「これならできそう」 |

たとえば、SNSでポジティブなコメントをもらう(環境)ことで、

「自分の発信に価値がある」と思い(認知)、さらに投稿を続ける(行動)ようになる──

こうした相互作用のループが、人の行動変化を生み出すのです。

③モデリング理論との違いと関係性

モデリング理論は、社会的学習理論の中核をなす「観察学習」のメカニズム部分を指します。

簡単に言えば、

社会的学習理論=全体の枠組み

モデリング理論=その中の具体的プロセス

です。

モデリングには3つのタイプがあります:

- 直接モデリング:実際に目の前で行動を見る(例:上司の対応を見て覚える)

- 象徴的モデリング:映像・本・SNSなどを通じて学ぶ(例:YouTubeで学ぶ)

- 自己モデリング:過去の自分の成功体験を再現する(例:以前うまくいった方法を思い出す)

つまり、モデリングとは「誰の行動を、どのように観察して学ぶか」という具体的な部分であり、

社会的学習理論を“動かすエンジン”のような役割を持っています。

✅ まとめ:関連理論をつなぐキーワード

| 理論名 | 提唱者 | キー概念 | 社会的学習理論との関係 |

|---|---|---|---|

| 自己効力感理論 | バンデューラ | 「できる」という信念 | 観察学習が自信を育てる |

| 社会的認知理論 | バンデューラ | 相互決定論 | 社会的学習理論の発展形 |

| モデリング理論 | バンデューラ | 模倣・代理強化 | 観察学習の具体的プロセス |

まとめ|社会的学習理論を理解すれば、人の変化は見えてくる

「人はなぜ変わるのか」「なぜ真似してしまうのか」——

その答えを教えてくれるのが、社会的学習理論です。

この理論を理解すれば、

子どもや部下、そして自分自身の行動変化の“仕組み”が見えてきます。

4段階モデルの要点の振り返り

社会的学習理論の中核となるのが、観察学習の4段階モデルでした。

おさらいとして、もう一度流れを整理しておきましょう。

| 段階 | 内容 | 具体例 |

|---|---|---|

| ① 注意(Attention) | 誰の行動に注目するか | 魅力・信頼性・類似性が高い人を見て学ぶ |

| ② 保持(Retention) | 見た行動を記憶に残す | 言語化・イメージ化で記憶を強化 |

| ③ 再生(Reproduction) | 実際にやってみる | 真似して行動を再現する |

| ④ 動機づけ(Motivation) | 続ける理由を持つ | 報酬・称賛・代理強化によるモチベーション維持 |

この4つのステップが揃うと、人は観察を通して自然に行動を変えられます。

逆に、どれかが欠けると「見ても真似しない」「続かない」という結果になります。

学習・成長・教育に共通する「見せる力」の重要性

社会的学習理論が伝える最大のメッセージは、

「人は教えられるより、見せられて変わる」

ということです。

教育者やリーダーが「何を言うか」よりも、

「どう行動しているか」のほうが強い影響を与えます。

たとえば:

- 子どもに「感謝しなさい」と言うより、親自身が「ありがとう」と言うほうが効果的。

- 上司が「失敗してもいい」と言うより、実際に自分のミスを共有したほうが部下は安心する。

このように、「行動で伝える」「モデルになる」ことが、最も自然な教育法であり、

信頼されるリーダーシップや子どもの成長にもつながります。

今後の応用:AI・SNS・組織学習にも広がる可能性

社会的学習理論は、いまや心理学の枠を超えて、

AI・SNS・企業研修・組織学習など、幅広い分野で応用されています。

- AI教育:ChatGPTのようなAIが「成功例・失敗例」を示すことで、人が効率的に学習できる。

- SNSマーケティング:他人の成功体験(レビュー・事例)が代理強化を起こし、購買行動を促す。

- 組織学習:社内で「成功事例を共有」することで、全員の行動変化を促す。

このように、人が「見て学ぶ」力を活かすことは、

教育・ビジネス・テクノロジーのすべてに通じる、普遍的な原理なのです。

まとめのまとめ|社会的学習理論で人の成長をデザインする

- 人は「見る・覚える・真似する・続ける」の4段階で学ぶ

- 他人の成功・失敗も、自分の学びに変えられる

- 見せ方・見られ方を意識すれば、行動変化は加速する

社会的学習理論を理解することは、

「自分と他人の成長をデザインする」ことでもあります。

🌱 見せることが、教えること。

観察が、人を変える行動につながります。