「買ったあとに、なんだかモヤモヤすることはありませんか?」

欲しかったものを手に入れたのに「本当に必要だった?」「他の方が安かったかも」と後悔してしまう…。この心理現象は認知的不協和(考えと行動のズレによる不快感)と呼ばれ、誰にでも起こるものです。

実は、この仕組みを理解すると「なぜ後悔するのか」がわかるだけでなく、マーケティングや購買心理の裏側も見えてきます。記事では、認知的不協和の基本から、AppleやAmazonの事例、ビジネスでの活用法までわかりやすく解説。

読後には「選んで正解」と思える仕組みや、顧客満足・リピーターづくりのヒントが得られるはずです。

ぜひ最後まで読んでくださいね。

認知的不協和とは?心理学の基本をわかりやすく解説

認知的不協和の定義|人はなぜ矛盾を嫌うのか

認知的不協和とは、簡単に言うと「自分の考えや行動に矛盾があるときに感じる不快感」のことです。

たとえば「健康に気をつけたい」と思いながらジャンクフードを食べてしまうと、心の中で「やりたいこと」と「実際の行動」が食い違い、モヤモヤします。

人はこのモヤモヤを解消しようとして、行動や考えを変えたり、理由をつけて正当化したりします。

フェスティンガーの理論(1957年)と背景

この考え方を提唱したのは、社会心理学者のレオン・フェスティンガー(Leon Festinger)です。

1957年に発表された「認知的不協和理論」は、心理学だけでなく、教育、経営、そしてマーケティングにまで大きな影響を与えました。

フェスティンガーによると、人は「一貫性を保ちたい」という欲求が非常に強い存在です。

論理的に正しいかどうかよりも、「自分の中で矛盾がないこと」が優先されやすいのです。

日常生活で起こる認知的不協和の具体例

認知的不協和は、日常のあらゆる場面で起こります。

例えば:

- 買い物後の後悔:「セールだから買ったけど、本当に必要だったかな?」

- 健康と習慣の矛盾:「運動しなきゃと思うけど、今日は疲れているから休もう…」

- 人間関係での発言:「あまり好きじゃない人に『また会いましょう』と言ってしまった」

こうした場面で私たちは、

「安かったから買ったんだ」

「今日は特別に休んでいい日だ」

などと理由をつけて、不協和を減らそうとします。

この心理メカニズムを理解することで、「なぜ人はある選択をしたのか」「なぜ行動を正当化するのか」が見えてきます。そして、この仕組みこそがマーケティングで活用される重要なカギになるのです。

なぜマーケティングで認知的不協和が重要なのか

購買心理と「買った後の後悔」の関係

私たちは商品やサービスを買うとき、ワクワクや期待感を持ちます。

しかし購入後に「本当にこれで良かったのかな?」と後悔や不安を抱くことがあります。これが心理学でいう購買後の認知的不協和です。

例えば、高価な洋服を買った後に「似合わないかも」「他店の方が安かったかも」と感じるのは典型的なケースです。

企業にとっては、この「後悔の気持ち」を放置すると、クレームや返品、リピート離れにつながる可能性があります。

購買後不協和(バイヤーズリモース)とは?

このような「買った後の後悔」には、専門用語でバイヤーズリモース(Buyer’s Remorse)という名前があります。

特に高額商品や長期契約、ライフスタイルに関わる商品で起こりやすい現象です。

- 住宅や車の購入

- 高級ブランド品

- サブスクリプションの契約

こうした選択は「大きな出費」や「長い付き合い」を伴うため、選んだ後に不協和が強まりやすいのです。

消費者は「自分の選択を正しかった」と思いたい心理

人は不協和を感じたとき、それを減らそうとして「自分の選択は間違っていなかった」と思える理由を探します。

これがいわゆる自己正当化の心理です。

例えば:

- 「ちょっと高かったけど、品質がいいから正解だった」

- 「他より高いけど、有名ブランドだから安心」

- 「みんな使っているから間違いない」

企業側はこの心理を理解し、購入者に「選んで良かった」と思える情報や体験を提供することで、満足度を高め、長期的な関係を築くことができます。

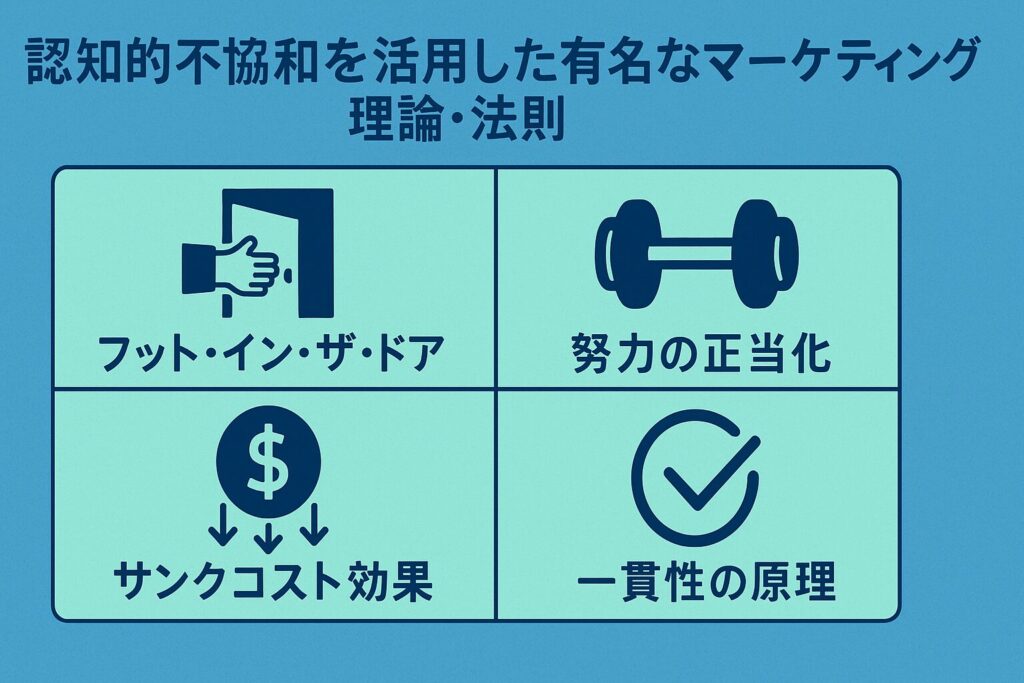

認知的不協和を活用した有名なマーケティング理論・法則

フット・イン・ザ・ドア|小さなYESが大きな購買につながる

フット・イン・ザ・ドア(Foot-in-the-door)とは、まず小さなお願いを承諾させ、その後に大きな依頼を受け入れさせる心理テクニックです。

人は一度「YES」と答えると、自分の行動と一貫性を持たせようとするため、その後も承諾しやすくなります。

- 例:無料サンプル → 定期購入

- 例:アンケート回答 → 商品紹介メール → 購入

最初の小さなYESが「選んだ自分を正当化する行動」につながるのです。

努力の正当化|手間をかけた商品は価値が高く感じる

人は大きな労力やコストを払ったとき、それを正当化しようとします。これを努力の正当化と呼びます。

たとえば、限定商品の抽選に応募してやっと当たったとき、「この商品は特別に価値がある」と感じやすいのは、不協和を解消するためです。

- 行列に並んで買ったスイーツが特別においしく感じる

- 会員登録や手続きをしてまで得た商品に「価値がある」と思う

企業はあえて「少しのハードル」を設けることで、商品への愛着を高めることができます。

サンクコスト効果|投資した分だけ続けたくなる心理

サンクコスト効果(埋没費用効果)とは、すでに払ったお金や時間を無駄にしたくない心理です。

ゲームの課金やジムの年会費などがわかりやすい例で、「ここまでやったんだから続けよう」と思ってしまいます。

- サブスク型サービスは「やめたら今までが無駄になる」と感じさせる

- オンライン講座や資格学習でも「ここまで進めたから最後までやろう」と思う

マーケティングにおいて、この心理は「継続利用」や「解約防止」に活かされます。

一貫性の原理|過去の選択と矛盾したくない気持ち

一貫性の原理とは、人は過去に取った態度や行動と矛盾したくない心理のことです。

一度「これが好き」と言ったら、その後も好きであり続けようとするのです。

- SNSで「このブランド最高!」と投稿した人は、その後もポジティブな発言を続けやすい

- 定期的に購入している顧客は「自分はこのブランドのファンだ」と思うようになる

マーケティングでは「会員登録」「初回購入」などの行動を促すことで、顧客の一貫性を引き出し、長期的なファンに育てることができます。

マーケティング事例で見る認知的不協和の仕組み

Appleに見る「選んで正解」と思わせる戦略

Appleの商品は決して安くはありません。

それでも多くの人が「買って良かった」「やっぱりこれじゃなきゃ」と感じるのは、購買後の不協和を解消する工夫が組み込まれているからです。

Appleは、

- シンプルで洗練されたデザイン

- 直感的で使いやすい操作感

- 革新的で最先端というブランドストーリー

- 新モデルをいち早く手に入れる特別な体験

といった要素を一貫して打ち出しています。

その結果、購入者は「最先端を選んだ自分は正しい」と感じ、製品を所有すること自体がステータスとなり、長期的なファン化につながるのです。

高級ブランドに見る「特別な価値」を演出する戦略

高級ブランドもまた、購買後の不協和を解消する仕組みを巧みに活用しています。

Appleと違い、こちらは希少性や社会的ステータスを強く前面に出すのが特徴です。

- 数量や流通の限定性

- 高価格であること自体が持つ希少性

- 所有することで得られる社会的ステータス

これらの要素が「高額でも特別な価値がある」と感じさせ、消費者に「選んで正解だった」と思わせます。

結果としてブランドへの信頼と憧れが強まり、継続的なファン化へとつながっていくのです。

Amazonの返品保証が購買後不協和を軽減する理由

ネット通販でよくあるのが「実物を見ていないから失敗するかも」という不安です。

ここで役立つのがAmazonなどが提供する返品保証制度です。

「30日以内なら返品可能」と明示することで、消費者は「もし合わなくても大丈夫」と安心して購入できます。

これは「買ってしまったけど失敗だったらどうしよう」という購買後不協和を事前に軽減する仕組みです。

結果として返品率は一定数発生しても、全体の売上や顧客ロイヤルティを高める効果があります。

クラウドファンディングで応援購入が広がる心理

クラウドファンディングでは「応援」という形で商品やプロジェクトを支援する仕組みがあります。

購入者は「実用性」だけでなく、「社会貢献」「新しい挑戦を支える」という理由で行動しており、ここにも認知的不協和が関わっています。

- 「応援した自分は正しいことをしている」

- 「まだ完成していないけど、将来の価値に投資している」

こうした自己正当化の心理が働くため、支援者は商品が届くまでの待ち時間さえポジティブに受け止めやすいのです。

認知的不協和をビジネスで活かす方法

購入直後のフォローアップで不協和を軽減する

商品を買った直後は、顧客が最も不安を感じやすいタイミングです。

ここでフォローアップを入れると、「買って良かった」という気持ちを強めることができます。

- 購入完了メールで「あなたの選択は正解でした」と伝える

- 使用方法や活用ガイドを送って「すぐに役立つ」と感じさせる

- アフターサービスや保証制度を明示して安心させる

こうした取り組みは、購買後不協和を和らげるだけでなく、次の購入にもつながります。

レビュー・口コミを活用して「正しい選択感」を強化

人は「自分の選択が間違っていなかった」と思いたいため、同じ商品を選んだ他人の声を探します。

そのため、レビューや口コミは不協和を減らす強力な材料になります。

- サイトにポジティブなレビューを表示する

- SNSでシェアした顧客の声を公式が取り上げる

- ストーリー形式で「購入後にどう変わったか」を紹介する

「他の人も満足しているなら、自分も正しかった」と感じられることで、顧客は安心し、ブランドへの信頼も深まります。

サブスク・会員制サービスでロイヤルティを高める方法

サブスクリプションや会員制サービスは、一度始めたら続けやすい心理を活かしています。

これは「サンクコスト効果」や「一貫性の原理」に基づくものです。

- 「継続特典」や「会員限定コンテンツ」でやめにくくする

- 「累計利用〇ヶ月」といった実績を提示して、一貫性を刺激する

- 「解約は簡単」も明示して安心感を与える(逆に継続率が高まる)

こうした仕組みは顧客に「このサービスを続ける自分は正しい」と思わせ、長期的なロイヤルティを築く効果があります。

まとめ|認知的不協和を理解すれば顧客満足とロイヤルティが高まる

購買心理を押さえることがマーケティングの鍵

マーケティングにおいて大切なのは、単に「売る」ことではなく、買った後にどう感じてもらうかです。

認知的不協和の仕組みを理解すれば、顧客が「自分の選択は正しかった」と思える体験をデザインでき、満足度を高めることができます。

「不協和を減らす仕組み」がリピーターを生む

- 購入直後のフォローアップ

- 安心できる返品・保証制度

- レビューや口コミによる「共感」

これらはすべて、購買後の不協和を軽減する仕組みです。

不協和を減らすことは、結果的にリピーターの増加やファン化につながり、長期的な売上の安定をもたらします。

今後のマーケティングで心理学をどう活かすか

デジタル時代の今、消費者は商品を比較・検討しやすくなり、その分「買った後の不安」も強まりやすい状況です。

だからこそ、心理学を取り入れたマーケティングはますます重要になります。

- 「安心感」を与える情報設計

- 「正しい選択だった」と感じさせる体験づくり

- 「続けたくなる仕組み」でロイヤルティを育成

認知的不協和を理解し、それを前提にしたマーケティングを行うことは、これからの時代において競合との差別化につながる大きな武器になるでしょう。