「どうして自分はいつも最悪のことばかり考えてしまうんだろう?」

「本当は感情を出したいのに、つい我慢してしまう…」

そんなふうに悩んでいませんか?

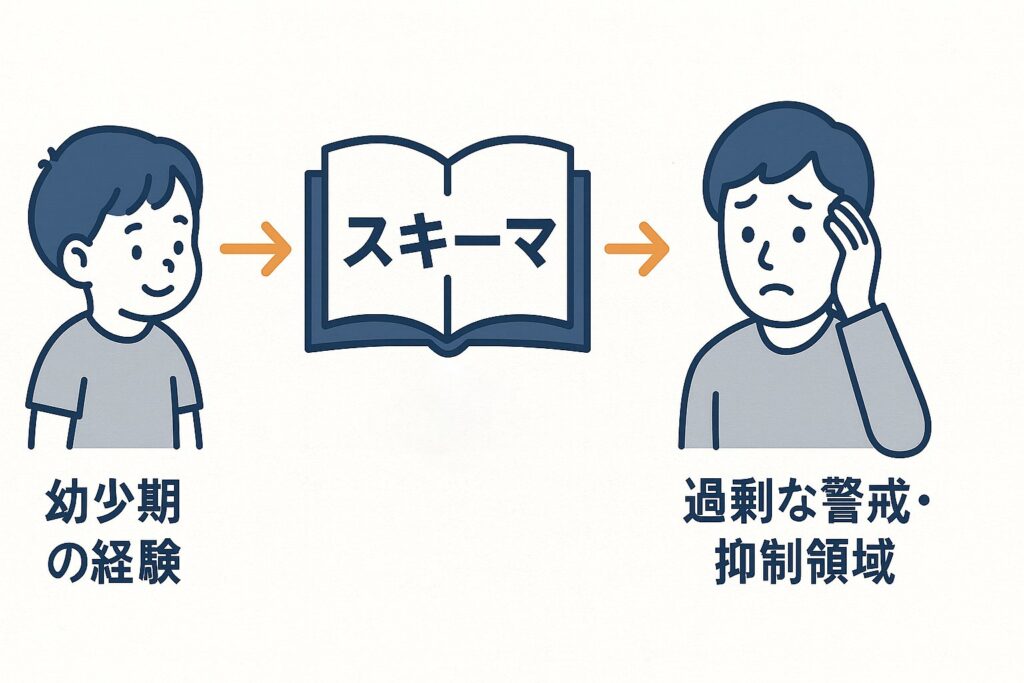

これらの背景には、早期不適応スキーマと呼ばれる“心の思考パターン”が影響していることがあります。スキーマとは、出来事を解釈する“心のメガネ”のようなもの。

この記事では、

- 否定性/悲観主義スキーマ(最悪を想定するクセ)

- 感情抑制スキーマ(気持ちを我慢するクセ)

- 過剰な基準スキーマ(完璧主義)

- 懲罰主義スキーマ(ミスを許せない考え方)

の特徴と影響、そして向き合い方のヒントを分かりやすく解説します。

自分の思考のクセに気づくことは、生きづらさを軽くする大きな一歩です。ぜひ最後まで読んでくださいね。

早期不適応スキーマと「過剰な警戒・抑制領域」とは?

スキーマの基本概念と心の枠組み

スキーマとは、心理学でいう「心のメガネ」のようなものです。

私たちは出来事をそのまま受け取るのではなく、このスキーマという枠組みを通して解釈しています。

たとえば、同じ「友達にLINEを送ったけど既読がつかない」という出来事でも、

- 楽観的なスキーマを持つ人 → 「忙しいのかな」

- 悲観的なスキーマを持つ人 → 「嫌われたのかもしれない」

というふうに、解釈が大きく変わります。

スキーマは無意識の思考のクセをつくり、感情や行動のパターンに影響を与えます。

早期不適応スキーマの5つの領域

心理学者ジェフリー・ヤングが提唱した早期不適応スキーマは、幼少期の経験から形成されやすく、成人後も生きづらさにつながるとされています。

ヤングはこれを5つの領域に整理しました:

- 断絶・拒絶領域(愛されない・見捨てられる不安)

- 自立・パフォーマンス障害領域(依存・無能感)

- 他者志向性領域(自己犠牲・承認欲求が強い)

- 過剰な警戒・抑制領域(感情や欲求を抑えてしまう)

- 自律性・自己統制の障害領域(権利意識や過信など)

今回のテーマである「過剰な警戒・抑制領域」は、特に 楽しむことや自分を解放することが難しい人 に関連します。

過剰な警戒・抑制領域に見られる特徴(楽しめない・抑制的・危険回避優先)

この領域のスキーマを持つ人には、以下のような特徴が見られます。

- 楽しむよりも「失敗を避ける」ことを優先する

- 感情や欲求を表に出すことを抑え込む

- 「間違えたらいけない」という意識が強い

- 常に周囲に警戒し、リスクを最小化しようとする

結果として、人生を楽しみにくくなり、「もっと自由に生きたいのにできない」という生きづらさを感じやすくなります。

この「過剰な警戒・抑制領域」の中に含まれる代表的な4つのスキーマが、

- 否定性/悲観主義スキーマ

- 感情抑制スキーマ

- 過剰な基準/批判的態度スキーマ

- 懲罰主義スキーマ

です。

これらを理解することで、自分の思考や行動のクセに気づきやすくなります。

否定性/悲観主義スキーマ|常に最悪を想定してしまう心理

「うまくいかないに違いない」と考える思考パターン

否定性/悲観主義スキーマを持つ人は、物事をポジティブに捉えることが苦手です。

常に「失敗するのではないか」「悪いことが起こるに違いない」と考え、最悪のシナリオを想定してしまいます。

たとえば:

- プレゼン前 → 「絶対にうまくいかない」

- 友達から返信が遅い → 「嫌われたかもしれない」

- 新しいことを始める → 「どうせ失敗する」

このように、現実よりも悲観的な予測が先行し、安心感より不安感が強くなります。

日常生活で起こりやすい場面(仕事・人間関係・将来不安)

悲観主義スキーマは、さまざまな場面で顔を出します。

- 仕事:失敗を恐れて挑戦できない、チャンスを逃す

- 人間関係:相手に嫌われるのではと心配しすぎて、気を使いすぎる

- 将来:将来設計を立てる時に「どうせうまくいかない」と諦めがち

こうした傾向が積み重なると、挑戦よりも回避を選びやすくなり、自分の可能性を狭めてしまうのです。

ネガティブ思考が強すぎると何が起こるか(不安・抑うつなど)

否定性/悲観主義スキーマは、一時的には「リスクを避けるために役立つ」こともあります。

しかし、過剰になると以下のような悪影響を引き起こします。

- 慢性的な不安:「また失敗するのでは」と常に緊張してしまう

- 抑うつ的な気分:自分の未来を信じられず、希望を失いやすい

- 人間関係の制限:自己否定的な思考から、相手に心を開けない

つまり、悲観主義スキーマは「危険回避には有効だが、生きやすさを奪う」という二面性を持っています。

感情抑制スキーマ|気持ちを我慢してしまう心理

感情や欲求を抑え込む習慣

感情抑制スキーマを持つ人は、喜び・怒り・悲しみといった自然な感情を表に出すことが苦手です。

「本当は言いたいことがあるけど、我慢してしまう」「やりたいことを抑えてしまう」といった行動が習慣化しています。

これは周囲との摩擦を避けたり、嫌われないようにするための無意識の工夫でもありますが、続けるうちに自分の感情にフタをするクセができてしまいます。

「怒ってはいけない」「弱音を吐いてはいけない」という内的ルール

感情抑制スキーマの背景には、幼少期からの内的ルールが存在することが多いです。

- 「怒ったらわがままだと思われる」

- 「弱音を吐くのは甘えだ」

- 「泣いたら恥ずかしい」

こうした無言のルールを心に刻み込むことで、感情を素直に表現できなくなります。

その結果、本当の気持ちを隠して「良い人」を演じる習慣が強まるのです。

抑え込みすぎることで起きる問題(ストレス・人間関係の距離感)

感情を抑え込むことは、一時的には「波風を立てない」ために役立ちます。

しかし、過度になると次のような問題を引き起こす可能性があります。

- ストレスの蓄積:怒りや悲しみを溜め込むことで心身に不調が出やすくなる

- 人間関係の距離感:本音を出せないため、相手との間に見えない壁ができる

- 自分の欲求が分からなくなる:我慢が当たり前になり、自分の気持ちを見失う

結果として「人といても孤独」「自分らしく生きられない」といった生きづらさにつながってしまうのです。

過剰な基準/批判的態度スキーマ|完璧主義に縛られる心理

「100点以外は失敗」と考えてしまう完璧主義

過剰な基準/批判的態度スキーマを持つ人は、常に「もっと頑張らなければ」「完璧でなければ認められない」と考えてしまいます。

この思考は、一見すると向上心のように見えますが、実際には0か100かで物事を判断する極端な完璧主義につながりやすいのです。

たとえば:

- テストで95点を取っても「まだ足りない」と不満に感じる

- 仕事で小さなミスをしただけで「自分はダメだ」と決めつける

- 趣味や楽しみでさえ「上手にできなければ意味がない」と考えてしまう

このように、自分の努力や成果を肯定できなくなりがちです。

自分にも他人にも厳しくなりやすい

過剰な基準は、自分に向くだけでなく、他人に対しても厳しい目を向けることがあります。

- 同僚や部下に対して「なぜもっとできないのか」とイライラする

- パートナーや家族にも「こうあるべき」という基準を押しつけてしまう

- その結果、周囲から「プレッシャーが強い人」と思われてしまう

本人は「正しいことをしている」と信じているため、余計に摩擦が生まれやすくなります。

高すぎる基準が招く疲労感や自己否定

完璧主義が行き過ぎると、次のような悪影響が出やすくなります。

- 常に疲れている:基準が高すぎて休めない

- 満足できない:達成しても「まだ不十分」と感じてしまう

- 自己否定が強まる:小さな失敗で大きな罪悪感を抱く

つまり、過剰な基準/批判的態度スキーマは、努力を促すどころか心身を追い詰め、生きづらさを強める原因となってしまうのです。

懲罰主義スキーマ|ミスを許せない心理

「失敗したら罰を受けるべき」という信念

懲罰主義スキーマを持つ人は、「ミスをしたら罰を受けて当然」「間違いは許されない」という強い信念を抱いています。

この考え方は、規律を守る力になる一方で、過剰になると自分も他人も追い詰めてしまう危険性があります。

たとえば:

- 自分がちょっとした失敗をすると「最低だ、自分には価値がない」と思ってしまう

- 他人のミスに対しても「絶対に許せない」と強く責める

- 「罰がないと人は成長しない」という考えにとらわれやすい

自分への厳しさと他人への厳しさの両面

懲罰主義スキーマは、しばしば二面性を持ちます。

- 自分への厳しさ:小さなミスを過大に責め、罪悪感で苦しむ

- 他人への厳しさ:周囲のミスを許せず、強い怒りや批判を抱く

この結果、自分の心も疲れ、同時に人間関係でも摩擦が増えてしまいます。

過度な懲罰思考が人間関係に及ぼす影響

懲罰主義スキーマが強いと、次のような悪循環が起こりやすいです。

- 人間関係の緊張:「ミスしたら怒られる」という雰囲気が周囲に広がる

- 孤立感の強まり:厳しすぎる態度で人が離れてしまう

- 信頼関係の崩壊:相手から「理解してもらえない」と感じられる

つまり、「間違いを許せない」という姿勢は、正しさを守るつもりが人間関係を壊す原因になりやすいのです。

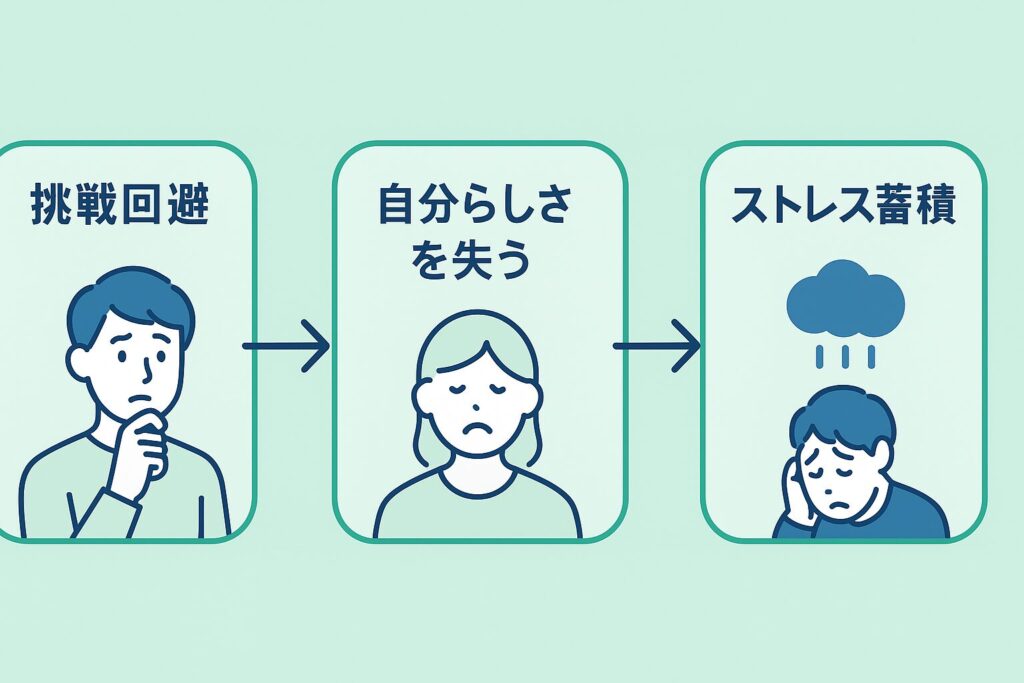

これらのスキーマが生きづらさを生む理由

挑戦よりも危険回避を優先してしまう

否定性/悲観主義や過剰な基準を持っていると、「失敗するくらいなら挑戦しない方がいい」という思考に陥りやすくなります。

その結果、仕事や勉強、趣味の場面でも新しい一歩を踏み出せず、可能性を広げる機会を逃してしまうのです。

自分らしさを表現できない

感情抑制スキーマや懲罰主義スキーマが強いと、「本音を言ったら嫌われる」「弱さを見せてはいけない」という思い込みが働きます。

すると、自分らしい感情や考えを出せず、常に「良い人を演じる」状態になりがちです。

こうした抑圧は、人間関係での孤独感や「本当の自分を分かってもらえない」という寂しさにつながります。

心身のストレスや不安の蓄積

悲観主義や感情抑制による思考のクセは、知らず知らずのうちに強いストレス反応を引き起こします。

- 常に不安を抱えて疲れやすい

- 小さなことでも自分を責める

- 我慢や緊張が続き、体調不良につながる

このように、スキーマは一見「自分を守るための工夫」ですが、行き過ぎると人生の楽しさや安心感を奪い、生きづらさを固定化してしまうのです。

なぜこの4つのスキーマが身につくのか?原因と背景

幼少期の家庭環境やしつけの影響

早期不適応スキーマは、特に幼少期の親子関係や家庭環境の影響を強く受けます。

たとえば、

- 「失敗すると厳しく叱られる」

- 「感情を出すと否定される」

- 「親の期待に応えないと愛されない」

といった経験を繰り返すと、子どもは「安心して自分を出すのは危険だ」と学習し、否定性・感情抑制・完璧主義・懲罰的な思考が形作られていきます。

「失敗を許さない」文化や価値観

スキーマの背景には、家庭だけでなく社会や文化の価値観も影響しています。

- 日本の学校教育に多い「間違いを減らす指導」

- 職場での「失敗は許されない」という空気

- 「我慢は美徳」「感情を表に出すのは未熟」という社会的メッセージ

こうした文化的背景が、子どもの内面に「失敗はダメ」「感情を出してはいけない」という思い込みを強化してしまいます。

繰り返される経験による強化

スキーマは、一度できあがると繰り返しの経験によって強化されていきます。

- 挑戦して失敗 → 「やっぱり自分はダメだ」と悲観主義が強まる

- 感情を表現して否定される → 「感情は出さない方がいい」と感情抑制が強まる

- 高い基準で認められた経験 → 「完璧でなければ価値がない」と信じ込む

- ミスを責められる環境 → 「失敗は許されない」と懲罰主義が根付く

このように、スキーマは「一度作られて終わり」ではなく、経験を通じて上書きされ、より強固な信念になっていくのです。

克服のヒント|悲観主義や感情抑制と上手に向き合う方法

自分のスキーマを知る・気づく

克服の第一歩は、「自分がどんなスキーマを持っているのか」に気づくことです。

たとえば、「いつも最悪のことを考えてしまう」「感情を我慢してしまう」といったパターンを振り返るだけでも大切な気づきになります。

日記をつけたり、出来事と思考をセットで書き出すことで、自分の思考のクセが見えてきます。

「完璧でなくてもいい」と思える練習

過剰な基準や完璧主義をやわらげるには、「あえて力を抜く」練習が効果的です。

- 80点で提出してみる

- 小さなミスを「許容範囲」と自分に言い聞かせる

- 他人の失敗を見ても「大丈夫」と声に出してみる

完璧でなくても物事が成り立つ経験を重ねることで、少しずつ基準を緩められるようになります。

感情を少しずつ表現する習慣づけ

感情抑制スキーマをやわらげるには、「小さな感情表現から練習する」のがポイントです。

- 「今日はちょっと疲れた」と素直に言ってみる

- 喜びや感謝を言葉で伝える

- 怒りをぶつけるのではなく、「私はこう感じた」と伝える

いきなり大きな自己開示をする必要はありません。小さな一歩が、自己表現を取り戻すきっかけになります。

必要に応じて心理療法・カウンセリングを利用する

スキーマは長年の習慣や信念として根付いているため、自分だけで変えるのは難しい場合もあります。

その際は、心理療法やカウンセリングのサポートを受けることが有効です。

- 認知行動療法(CBT):考え方のクセを修正する

- スキーマ療法:幼少期からの思い込みを見直す

- 感情焦点化療法(EFT):抑えた感情を安全に表現する

専門家の支援を受けることで、より安全かつ効果的にスキーマと向き合うことができます。

まとめ|スキーマを理解することが生きづらさ改善の第一歩

「自分を責めすぎない」ことの重要性

否定性/悲観主義・感情抑制・過剰な基準・懲罰主義といったスキーマは、どれも「自分を守ろうとした結果」として身についた心のクセです。

そのため、「こんな自分はダメだ」とさらに責める必要はありません。

むしろ「よくここまで頑張ってきた」と認めてあげることが、改善の第一歩になります。

理解と気づきが改善のスタートになる

スキーマは長年の思考や習慣から作られているため、すぐに変えるのは難しいかもしれません。

しかし、

- 「自分はいつも最悪を考えてしまうな」

- 「感情を我慢してしまうな」

- 「完璧を求めすぎているな」

と気づくだけでも、無意識に流されずに行動を選ぶきっかけになります。

理解すること=改善のスタートラインです。

少しずつ意識して行動を変えていくことで、悲観主義や感情抑制からくる生きづらさをやわらげ、自分らしく過ごせる時間が増えていくでしょう。