「どうして私はいつも愛されない気がするんだろう?」「人を信じたいのに、裏切られるのが怖い…」――そんな不安やモヤモヤを抱えたことはありませんか?

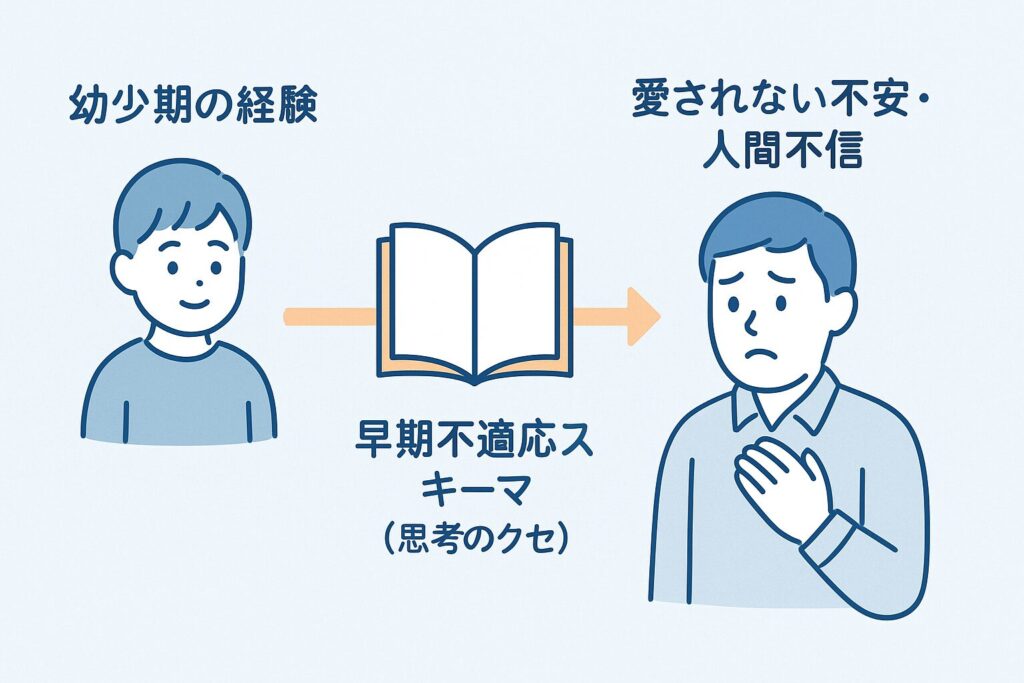

実はこうした思考の背景には、早期不適応スキーマ(幼少期の経験から身についた思考のクセ)が深く関わっているかもしれません。

この記事では、ヤングが提唱したスキーマ理論の中でも「断絶・拒絶領域」に焦点を当て、

- 見捨てられ感(大切な人に必ず離れられる不安)

- 不信感(人は自分を傷つける存在だという思い込み)

- 情緒的剥奪(理解されない孤独感)

- 欠陥・恥スキーマ(自分は欠けた存在だと考える)

- 社会的孤立(仲間外れになる不安)

といった代表的な心理パターンをわかりやすく解説します。

自分の心のクセに気づくことで、少しずつ不安との向き合い方が見えてくるはずです。

ぜひ最後まで読んでくださいね。

なぜ「愛されない不安」や「人間不信」が生まれるのか

「どうせ愛されない」「人は信用できない」――そんな思いが強くなると、人との関わり自体がつらく感じてしまいます。

この背景には、心理学でいう 早期不適応スキーマ と呼ばれる「心のクセ」が深く関わっています。

早期不適応スキーマとは?幼少期の体験が心に残す影響

- 早期不適応スキーマとは、幼少期からの経験によって形作られる「否定的な思い込み」のことです。

- たとえば、子どものころに「大切にされなかった」「気持ちを理解してもらえなかった」という体験があると、

→「自分は愛されない存在だ」

→「人は信じられない」

といった考えが心に残り、大人になっても繰り返し浮かんできます。

これはあたかも「色付きのメガネ」をかけて世界を見るようなもので、現実をゆがめて受け取ってしまうのです。

断絶・拒絶領域の特徴|人とのつながりが断たれる心理

早期不適応スキーマは、大きく5つの領域に分けられます。

その中で「愛されない不安」や「人間不信」に直結するのが、断絶・拒絶領域です。

この領域の特徴は、

- 人とのつながりが絶たれることへの強い恐れ

- 自分は受け入れてもらえないのでは、という思い込み

たとえば、友人からLINEの返信が少し遅れただけで「嫌われたかもしれない」と不安になるのも、この領域のスキーマが働いている可能性があります。

愛されたい欲求が満たされないとどうなるのか

人には誰しも、

- 愛されたい

- 理解されたい

- 受け入れられたい

という根源的な欲求があります。

これが十分に満たされないと、心の奥に「自分は愛されない存在だ」という不安が根付きます。

結果として…

- 人間関係に過敏になり、人を疑いやすくなる

- 自分を隠したり、過剰に迎合したりする

- 孤独感や生きづらさを抱えやすくなる

こうした流れから、「愛されない不安」や「人間不信」が生まれるのです。

断絶・拒絶領域とは?人とのつながりが絶たれる心理

心理学者ジェフリー・ヤングが提唱した早期不適応スキーマには、大きく5つの領域があります。

その中でも「愛されない不安」や「人間不信」と深く関わるのが、断絶・拒絶領域です。

断絶・拒絶領域の全体像

この領域の根本には、

- 「自分は受け入れてもらえない」

- 「人とのつながりがいつか絶たれる」

という強い恐れや思い込みがあります。

幼少期に十分な愛情や安心感を得られなかった場合、心の中に「どうせ理解されない」「見捨てられるかもしれない」という不安が残りやすくなります。

その不安が大人になっても消えず、人間関係の中で何度も顔を出してしまうのです。

共通する特徴

断絶・拒絶領域にあてはまるスキーマには共通点があります。

- 人との関係に常に不安を感じやすい

- 愛情や承認を受け取るのが苦手

- 自分は孤立している、欠けている存在だと思いやすい

たとえば、仲間の中にいても「自分だけ浮いている」と感じたり、恋人のちょっとした反応に「嫌われたかも」と不安になることがあります。

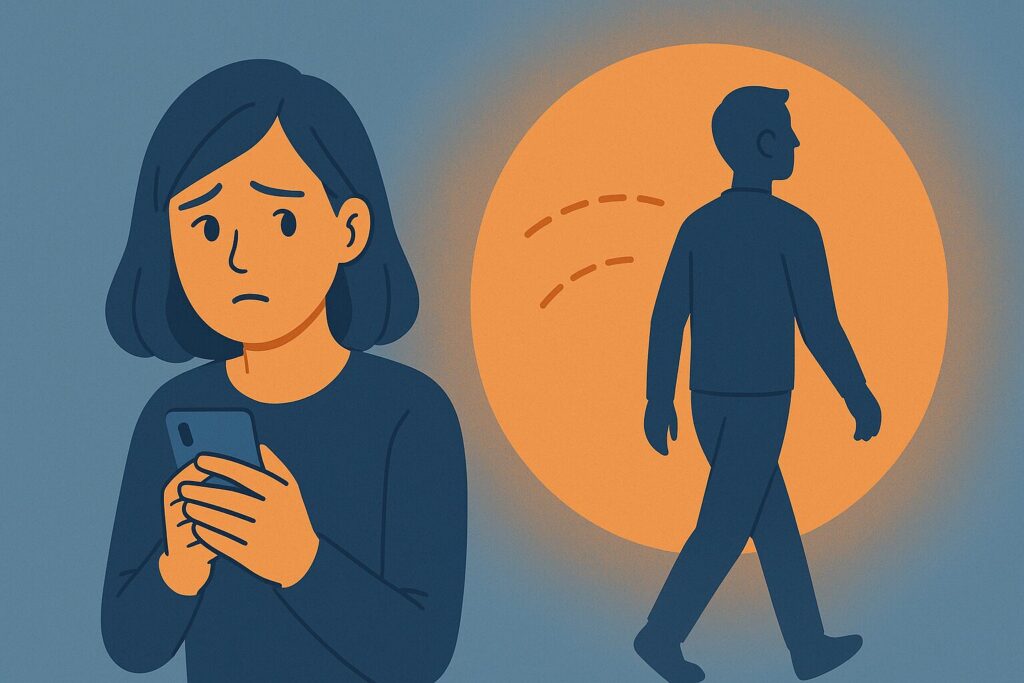

①見捨てられ感|大切な人が必ず離れていくと感じる心理

特徴:常に見捨てられる不安がつきまとう

見捨てられ感とは、「大切な人は必ず自分から離れていく」という強い不安を抱えるスキーマです。

この不安は、子どもの頃に親との関係が不安定だったり、突然の別れを経験したことで形成されやすいと考えられています。

「相手がいなくなるのでは?」という思い込みが常につきまとい、安心した関係を築きにくくなります。

日常例:返信が遅れるだけで嫌われたと思い込む

たとえば恋愛関係では、恋人からのLINEの返信が少し遅れるだけで、

- 「もう嫌われたのかもしれない」

- 「捨てられるに違いない」

と過剰に反応してしまうことがあります。

実際にはただ忙しいだけでも、強い不安が一気に膨らんでしまうのです。

行動パターン:依存と回避の揺れ動き

このスキーマを持つ人は、不安を和らげようとして次のような行動をとりがちです。

- 依存的になる:「離れないでほしい」と相手にしがみつく

- 回避的になる:「どうせ捨てられる」と距離をとる

このように「近づきたい気持ち」と「離れられる不安」の間で揺れ動き、関係性に波をつくりやすいのが特徴です。

②不信感・虐待スキーマ|他人は自分を傷つける存在だと思う

特徴:人は裏切る、利用するという思い込み

不信感・虐待スキーマとは、他人を根本的に信じられず、「人は必ず裏切る」「利用してくる」と思い込む心のパターンです。

過去に裏切りやいじめ、支配的な関わりを経験した人に多く見られます。

このスキーマが強いと、人間関係を築くときにいつも「傷つけられる前提」で相手を見てしまいます。

日常例:親切を「裏がある」と解釈する

たとえば誰かが親切にしてくれても、

- 「どうせ見返りが欲しいんでしょ」

- 「裏で何か企んでいるに違いない」

と疑ってしまうことがあります。

その結果、せっかくの好意やサポートを素直に受け取れず、孤立感が強まってしまいます。

影響:深い人間関係を築きにくい

不信感が強いと、次のような悪循環に陥りやすくなります。

- 常に相手を試すような態度をとる

- 警戒心が強すぎて、距離を縮められない

- 相手が疲れて離れていき、「やっぱり人は信用できない」と確信する

こうしてますます孤独を深めてしまうのです。

③情緒的剥奪|愛情や共感を与えられないと感じる心の仕組み

特徴:誰も自分を理解してくれないという感覚

情緒的剥奪スキーマとは、「自分の気持ちを理解し、支えてくれる人はいない」という思い込みです。

幼少期に親から十分な共感や安心を得られなかった経験が背景にあることが多いとされます。

「どうせ分かってもらえない」という感覚が強く、心の奥に孤独感を抱えやすいのが特徴です。

日常例:悩みを話しても「どうせ分かってもらえない」と思う

たとえば友人や恋人に悩みを打ち明けても、

- 「こんなこと話しても理解されない」

- 「どうせ軽く流されるだけだ」

と考えて、素直に気持ちを表現できません。

そのため、本当の意味で心を開ける相手がいないと感じやすくなります。

影響:孤独感が強まり、心を閉ざす

情緒的剥奪スキーマが強いと、次のような影響が出やすいです。

- 支えを求めずに一人で抱え込みやすい

- 相手の好意を受け入れられず、逆に距離を取ってしまう

- 孤独感が深まり、人間関係がさらに希薄になる

「頼ってはいけない」「分かってもらえない」という前提で生きているため、関係性の質がどうしても限定されてしまいます。

④欠陥・恥スキーマ|自分は欠けた恥ずかしい存在だと考える

特徴:自分には重大な欠陥があると思い込む

欠陥・恥スキーマとは、「自分は他人に受け入れられないほど欠けている」という強い思い込みです。

このスキーマを持つ人は、自分に恥ずべき欠陥があると感じ、ありのままの自分を人に見せることに強い抵抗を持ちます。

そのため、「自分をさらけ出したら、拒絶されるに違いない」という不安が常につきまといます。

日常例:人前で萎縮し「どうせバカにされる」と感じる

たとえば職場や学校で発言するときに、

- 「どうせ笑われる」

- 「自分の考えなんて価値がない」

と萎縮してしまうことがあります。

実際にバカにされていなくても、心の中では「恥をかく未来」を常に想像してしまうのです。

影響:自己否定が強まり、親しい関係が難しくなる

欠陥・恥スキーマが強いと、次のような悪循環に陥りやすいです。

- 自分を隠そうとする → 本音で関われない

- 相手との距離が縮まらない → 「やっぱり受け入れられない」と思う

- さらに自己否定が強まる

この繰り返しによって、安心できる人間関係を築くのが難しくなってしまいます。

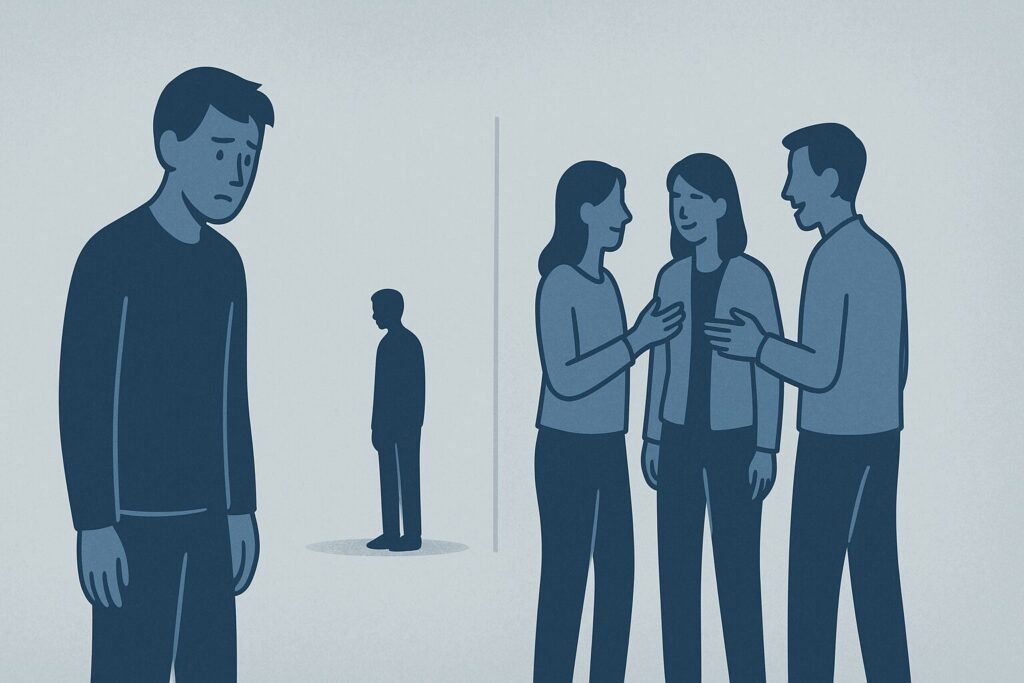

⑤社会的孤立|周囲から浮いている、仲間外れになる不安

特徴:自分は集団に属せない、場違いだと感じる

社会的孤立スキーマとは、「自分は他の人と違っていて、集団や社会にうまく溶け込めない」という思い込みです。

このスキーマを持つ人は、どんな場面でも「自分は場違いだ」「浮いている」と感じやすく、常に孤立への不安を抱えています。

日常例:集まりにいても孤立している感覚を抱く

たとえば飲み会や職場のイベントに参加しても、

- 「自分だけ話が合わない」

- 「ここにいる資格がない」

- 「みんなが陰で自分を笑っている」

と感じてしまいます。

実際には誰も気にしていなくても、強い孤立感によって安心できません。

影響:人との関わりを避け、孤立が強まる

社会的孤立スキーマが強いと、次のような影響が出やすいです。

- 集団に入ることを避けるようになる

- 人との関わりを控え、ますます孤立する

- 「やっぱり自分は孤立している」という思い込みが強化される

このように「孤立への不安」そのものが、逆に孤立を深める結果を生み出してしまいます。

愛されない不安や人間不信が日常に与える影響

「愛されないのでは」「人を信じられない」という思い込みは、頭の中だけにとどまりません。

実際の恋愛、職場、日常生活にまで影響を及ぼし、生きづらさや孤独感を強めてしまいます。

恋愛・パートナーシップに現れる不安や依存

- 恋人や配偶者に対して「見捨てられるのでは」という不安が強く、過剰に相手を試したり、逆に距離を置いてしまう。

- ちょっとした連絡の遅れでも動揺し、安心を得るために依存的な行動をとりやすい。

- その結果、相手との関係が不安定になりやすいという悪循環が起こります。

職場や人間関係での孤独感や不信感

- 職場で「同僚は自分を評価していない」「裏で悪口を言っている」と感じてしまう。

- 人を信じられないため、表面的な付き合いはできても、深い人間関係を築くことが難しい。

- これにより孤立感が強まり、ますます「自分は受け入れられていない」という思い込みが強化されます。

自尊心の低下と自己否定のスパイラル

- 「自分は欠けている」「愛される価値がない」という考えは、自尊心を著しく下げる。

- 自己否定が続くと、挑戦や自己表現を避け、さらに孤独や不安が増える。

- こうして「不安 → 自己否定 → 孤立」というスパイラルに陥りやすくなります。

克服や改善につながるヒント

「愛されない不安」や「人間不信」にとらわれると、人間関係も自分自身も苦しくなります。

しかし、これは変えられない性格ではなく、思考や感情のパターンを見直すことで少しずつ緩和できるものです。

ここでは日常で取り組めるヒントを紹介します。

「思考パターン」に気づくことから始める

- まずは自分の頭の中で繰り返されるフレーズに気づくことが大切です。

例:「どうせ嫌われる」「人は裏切るものだ」 - 書き出すことで客観視しやすくなり、自動的に浮かぶ思考と現実の違いに気づけます。

感情を安全に表現する練習をする

- 不安や寂しさを我慢せず、安心できる場で表現することが重要です。

- 日記に書く、信頼できる人に打ち明けるなど、少しずつ感情を外に出す練習をしてみましょう。

安心できる人間関係を少しずつ築く

- 「どうせ裏切られる」と思うと距離を置きがちですが、全員がそうではありません。

- 小さなやり取りから信頼できる人との関係を広げていくと、人を信じられる体験が積み重なります。

心理療法やカウンセリングの活用(スキーマ療法など)

- 自分一人では難しい場合、専門家のサポートも効果的です。

- スキーマ療法は、幼少期からの思い込み(スキーマ)を見直し、より柔軟な考え方を育てていく心理療法。

- その他にも、認知行動療法(CBT)や感情焦点化療法(EFT)などが役立つケースがあります。

昇華や自己実現を目指す|不安を成長や創造性に変える

昇華

- 本来は精神分析で使われる概念で、「不安や欲求を社会的に価値ある活動へと転換する」ことです。

- たとえば、孤独感や見捨てられ不安を抱えていても、それを芸術・創作・学び・仕事といった建設的な活動に向けられます。

自己実現

- マズローの欲求5段階の最上位に位置するもので、「自分らしさを最大限に発揮する生き方」を指します。

- 愛されない不安や人間不信にとらわれすぎると、どうしても人間関係中心の発想になってしますが、その視点から一歩抜け出して「自分は何を大切にして生きたいか?」を追求することが、自己肯定感を育て、前向きに行動できる自分につながります。

まとめ|愛されない不安や人間不信を理解することから始めよう

「愛されない不安」や「人間不信」は、幼少期の体験から作られた思考パターン(早期不適応スキーマ)によって強まるものです。

まずは、その仕組みを理解することが回復への第一歩になります。

早期不適応スキーマを知ることが自己理解の第一歩

- 「なぜ自分はいつも不安になるのか?」という疑問を、スキーマという視点で説明できます。

- 専門用語は難しくても、「心にしみついた思考のクセ」と理解すれば十分です。

「愛されない不安」は、過去の体験が影響していることを理解する

- 「愛されない不安」は、過去の体験(育った環境や人間関係)が大きな影響を与えます。

- 自分を責めすぎないことが、改善のスタートになります。

少しずつ「つながり」を回復していくことが大切

- 不安や不信感があっても、信頼できる人との小さな関わりを重ねることは可能です。

- 一歩ずつ、「人とつながっても大丈夫」という安心感を増やしていきましょう。