「自己実現って、結局どういうことなんだろう?」そんな疑問を抱いたことはありませんか?

- なんとなく「夢を叶えること」だと思っているけど、本当は違うのかも…

- マズローの欲求階層説は知っているけど、それ以外の理論はよく分からない…

- 自分らしく生きたいのに、何を基準に考えればいいのか迷ってしまう…

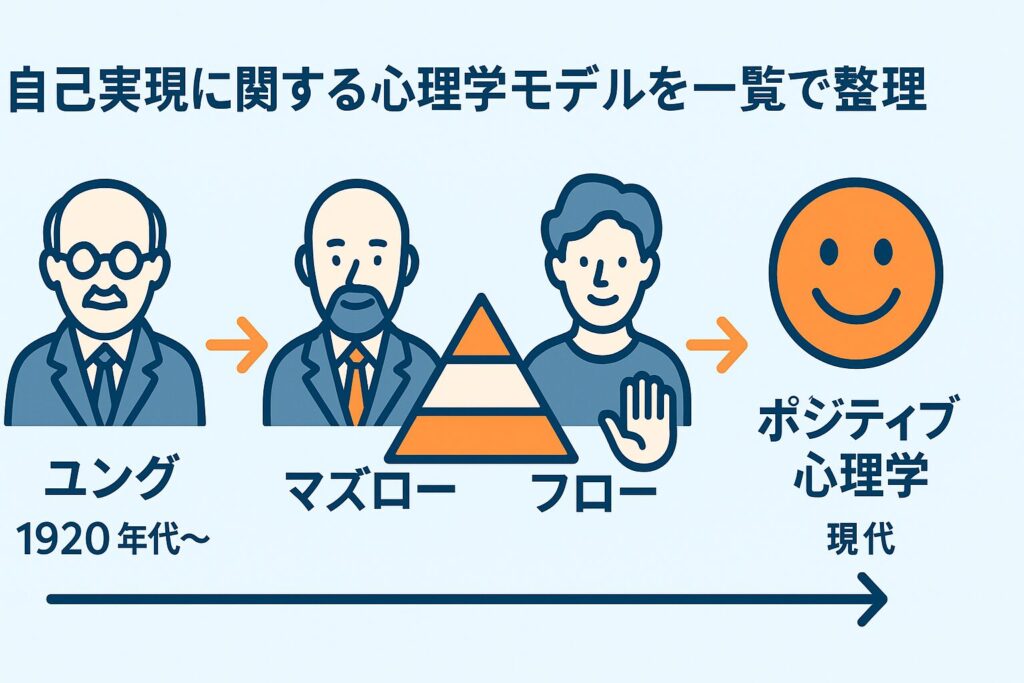

この記事では、心理学の観点から自己実現を支える代表的な11の理論を、初心者にも分かりやすく整理しました。ユングの「個性化理論」からマズローの「欲求階層説」、現代の「フロー理論」や「ポジティブ心理学」まで、歴史とともに進化してきた考え方を一挙紹介します。

読み進めれば、「自己実現=自分らしい生き方」のヒントがきっと見つかります。ぜひ最後まで読んでくださいね。

自己実現とは?心理学での基本的な意味と定義

自己実現の一般的な定義(自分の可能性を最大限に発揮すること)

「自己実現」とは、自分の持っている可能性を最大限に活かし、自分らしい人生を送ることを意味します。

たとえば、絵を描くのが得意な人がその才能を発揮して画家として活躍したり、人をサポートすることに喜びを感じる人がカウンセラーや教師として働くことなどが例にあたります。

つまり、自己実現とは「理想の自分」に近づき、本来の力や個性を社会や人生の中で形にするプロセスです。

心理学で使われる「自己実現」と日常的な使い方の違い

日常会話では「夢を叶えること」「成功してお金持ちになること」を自己実現と言うことがありますが、心理学における自己実現はもっと広い意味を持っています。

心理学的には「必ずしも社会的な成功や外的な評価ではなく、自分にとって本当に納得できる生き方を追求すること」が自己実現です。

例:

- 日常的な意味 → 「起業して大金持ちになった」

- 心理学的な意味 → 「好きな研究に没頭して心から充実している」

なぜ自己実現が重要なのか?(幸福・生きがいとの関係)

心理学では、自己実現は幸福感(ウェルビーイング)や生きがいの感覚と深く結びついていると考えられています。

人は、基本的な生活が満たされても「自分らしく生きられていない」と感じると、不満や空虚感を覚えるものです。

逆に、自己実現が進むと次のような効果が期待できます。

- 毎日の充実感が増す

- 困難に直面しても「意味」を見出しやすい

- 周囲の人との関係性がより前向きになる

つまり、自己実現は単なる理想論ではなく、人生の満足度を大きく左右する心理学的テーマなのです。

自己実現に関する心理学モデルを一覧で整理

古典から現代までの理論をまとめて俯瞰

自己実現は心理学の中でも多くの研究者が関心を寄せてきたテーマです。

1920年代のユングやアドラーの時代から始まり、マズロー・ロジャーズといった人間性心理学の流れ、さらに現代のポジティブ心理学まで、100年近くにわたって進化し続けています。

この歴史を俯瞰すると、以下のような流れが見えてきます。

- 古典心理学(1920〜1930年代):無意識や劣等感、人格の成熟に焦点

- 中期(1940〜1970年代):欲求階層説や自己理論など「人間の成長」に関する枠組み

- 現代心理学(1980年代以降):フロー体験やポジティブ心理学のように「幸福・充実感」に重点

理論ごとの特徴を比較できる表のイメージ

| 時代 | 理論・モデル | キーワード | 自己実現の特徴 |

|---|---|---|---|

| 古典 | ユングの個性化 | 無意識と意識の統合 | 全体性を築く |

| 古典 | アドラー心理学 | 劣等感・共同体感覚 | 社会への貢献 |

| 古典 | オルポート | 人格の成熟 | 調和と独立性 |

| 中期 | マズロー | 欲求階層説 | ピラミッドの最上位 |

| 中期 | エリクソン | 発達課題 | アイデンティティの確立 |

| 中期 | ロジャーズ | 自己理論 | 理想自己と現実自己の一致 |

| 中期 | アチーブメント動機 | 成功・失敗動機 | 挑戦する力 |

| 中期 | バンデューラ | 自己効力感 | 「できる」という信念 |

| 現代 | フロー理論 | 没頭体験 | 能力と挑戦のバランス |

| 現代 | 自己決定理論 | 内発的・外発的動機 | 自律性・有能感・関係性が成長を後押し |

| 現代 | ポジティブ心理学 | PERMAモデル | 幸福と強みの活用 |

本記事で紹介する11の代表的モデル

この記事では、上記の流れを踏まえて、以下の11大理論を詳しく解説していきます。

- ユングの個性化理論

- アドラー心理学

- オルポートの人格成熟理論

- マズローの欲求階層説

- エリクソンの発達段階理論

- ロジャーズの自己理論

- アチーブメント・モチベーション理論

- バンデューラの自己効力感理論

- フロー理論

- 自己決定理論

- ポジティブ心理学

これらを順番に理解することで、「自己実現」という言葉が持つ多面的な意味を整理できるはずです。

古典心理学における自己実現モデル(1920〜1930年代)

①ユングの個性化理論|意識と無意識を統合して全体性を築く

カール・ユングは、自己実現を「個性化(Individuation)」というプロセスで説明しました。

個性化とは、意識と無意識を統合し、心の全体性をつくることです。

- 人は誰しも「影(シャドウ)」と呼ばれる、認めたくない自分の側面を持っています。

- 自己実現は、この影を含めて自分を受け入れ、本当の意味で「自分らしい自分」になること。

たとえば、普段は明るく振る舞うけれど内心では怒りや不安を抑えている人が、その感情も自分の一部だと理解して扱えるようになる──これがユングが言う自己実現に近い状態です。

②アドラー心理学|劣等感の克服と共同体感覚

アルフレッド・アドラーは、人間の成長の原動力を「劣等感」にあると考えました。

ただし、劣等感を克服するためには「他者とのつながり」が欠かせません。

- 共同体感覚(他者や社会に貢献する感覚)を持つことで、人は本当の自己実現に近づく。

- 「自分のためだけに成功する」よりも、「人の役に立つことを通して成長する」ことが大切。

例えるなら、登山で山頂に立つこと自体が目的ではなく、「仲間と一緒に登りきった達成感」が真の自己実現につながる、というイメージです。

③オルポートの人格成熟理論|成熟した自己の特徴

ゴードン・オルポートは、「成熟した人格」を持つことが自己実現に不可欠だと考えました。

成熟した人の特徴として、以下のような点を挙げています。

- 自己意識(自分を客観的に理解できる)

- 現実感(現実を歪めずに受け止められる)

- 他者への配慮(共感や思いやりを持つ)

- 人生に一貫した目標を持っている

この視点では、自己実現とは「バランスのとれた大人の人間になること」とも言えます。

中期の主要モデル|マズロー以降の発展(1940〜1970年代)

④マズローの欲求階層説|ピラミッドの最上位「自己実現欲求」

アブラハム・マズローは、人間の欲求を5段階のピラミッド型モデルで説明しました。

下から順に「生理的欲求 → 安全欲求 → 所属と愛情欲求 → 承認欲求 → 自己実現欲求」。

- 自己実現欲求は最上位に位置し、「自分の才能や可能性を最大限に発揮すること」を意味します。

- 例:音楽が好きな人が曲を作り続ける、研究に情熱を注ぎ新しい発見を目指す、など。

マズローは、基本的な欲求が満たされて初めて自己実現に進めると考えましたが、現代心理学では「同時並行で満たされることもある」と修正されています。

⑤エリクソンの発達段階理論|アイデンティティと統合の課題

エリク・エリクソンは、人間の一生を8つの発達課題で説明しました。

特に自己実現に関わるのは次の2つです。

- 青年期(アイデンティティ vs 役割の混乱)

→ 「自分は何者か?」を問い、アイデンティティを確立する。 - 老年期(統合 vs 絶望)

→ 人生を振り返り、意味や統合感を持てるかどうか。

つまり、自己実現は一度きりではなく、人生のステージごとに繰り返し挑戦するテーマだとされます。

⑥ロジャーズの自己理論|「理想自己」と「現実自己」の一致

カール・ロジャーズは、人間は「自己概念(自分はこういう人だというイメージ)」を持ち、それが成長に影響すると考えました。

- 理想自己(なりたい自分)と現実自己(今の自分)の距離が適度に近いほど、自己実現が進みやすい。

- 他者からの「無条件の肯定的関心」(ありのままを受け入れる態度)が成長の土台になる。

例:親や上司から「失敗しても大丈夫、そのままで価値がある」と受け止めてもらえると、人は本来の力を伸ばせる。

⑦アチーブメント・モチベーション理論|挑戦する心が自己実現を促す

ジョン・アトキンソンは、人間の行動を「成功したい動機」と「失敗を避けたい動機」のバランスで説明しました。

- 成功への欲求が強い人 → 難しい課題にも挑戦しやすい

- 失敗回避の欲求が強い人 → 簡単な課題ばかり選びやすい

自己実現には、失敗を恐れすぎず、挑戦を楽しめる心が不可欠だと示しています。

⑧バンデューラの自己効力感理論|「自分はできる」という信念の力

アルバート・バンデューラは、人が行動するかどうかは「自己効力感(Self-Efficacy)」に左右されると提唱しました。

これは「自分はきっとできる」という信念のことです。

- 自己効力感が高い → 新しい挑戦にも前向きに取り組める

- 自己効力感が低い → 失敗を恐れて行動できなくなる

この理論は、現代でも学習・ビジネス・スポーツの分野で広く応用されています。

現代心理学における自己実現モデル(1980年代以降)

⑨フロー理論|没頭体験が生み出す自己実現

ミハイ・チクセントミハイは、人が時間を忘れるほど何かに没頭している状態を「フロー(Flow)」と名付けました。

この状態に入ると、人は最も自己実現を感じやすいとされています。

- 条件:課題の難しさと自分の能力がちょうど釣り合っていること。

- 特徴:集中しているのに苦しくなく、充実感や喜びを伴う。

- 例:スポーツ選手が試合中に「ゾーン」に入る/趣味に夢中になって気づけば数時間経っていた。

フロー体験は「成長」と「幸福」を同時に感じられるため、自己実現の重要な鍵とされています。

⑩自己決定理論|内発的動機づけが自己実現を後押しする

自己決定理論(Deci & Ryan, 1985〜)は、行動の「動機づけ」に注目した理論です。

外からの報酬や評価で動く「外発的動機」よりも、「好き」「やりたい」といった内発的動機の方が、長期的に自己実現につながりやすいとされています。

内発的動機を高めるポイントは、人間の基本的欲求である自律性・有能感・関係性。

これらが満たされると自然にやる気が湧き、自己実現へと近づきます。

マズローが「ゴール(自己実現)」を示したとすれば、自己決定理論は「そこに向かう原動力(モチベーション)」を説明する理論です。

⑪ポジティブ心理学(PERMAモデル)|幸福と強みを活かした成長

マーティン・セリグマンらが提唱したポジティブ心理学は、「人がより良く生きるための科学」を追求する分野です。

その中で有名なのが、PERMAモデル。

- P:Positive emotion(前向きな感情)

- E:Engagement(没頭体験)

- R:Relationships(良好な人間関係)

- M:Meaning(人生の意味)

- A:Accomplishment(達成感)

自己実現は「強みを活かし、意味ある人生を送ること」と定義され、幸福感そのものと直結する考え方になっています。

💡補足:マズロー晩年の提案「自己超越」とは?

マズローは晩年、自己実現のさらに上位に 「自己超越(Self-Transcendence)」 を置く考えを示しました。

これは「自分の成長や才能発揮」を超えて、他者・社会・自然・宇宙との一体感を追求する段階を指します。

例:

- 芸術家が「自分のため」ではなく「人類のため」に作品を残そうとする

- ボランティア活動で「他者の幸福こそ自分の喜び」と感じる

ただし、自己超越は 実証研究が乏しく批判も多い ため、欲求階層説ほど確立した理論とはいえません。

「価値観の押しつけになる」「宗教的で心理学から離れる」という懸念も指摘されています。

👉 そのため、記事では主要モデルには含めず、自己実現を考える際の追加視点として紹介しました。

自己実現モデルの比較と活用ポイント

各理論の共通点と違いを整理

これまで紹介した理論には多様なアプローチがありますが、共通しているのは「人は成長し、自分らしく生きる力を持っている」という前提です。

- 共通点

- 自分の強みや個性を発揮することが重要

- 他者や社会とのつながりが欠かせない

- 成長は一度きりではなく、人生のステージごとに続いていく

- 違い

- ユングは「心の全体性」、アドラーは「社会への貢献」、マズローは「欲求の階層」、ロジャーズは「自己と理想の一致」など、切り口はさまざま。

- 現代理論(フロー・ポジティブ心理学)は「体験や幸福感」にフォーカスしている点が特徴。

実生活やキャリアに自己実現の理論をどう活かすか

日常生活での応用例(趣味・人間関係・学び)

自己実現の理論は、特別な人だけのものではなく、日常生活にも活かせます。

- 趣味:フロー理論を意識して、自分が没頭できる時間をつくる。

→ 例:料理、音楽、スポーツに集中して「時間を忘れる感覚」を味わう。 - 人間関係:ロジャーズが強調した「ありのままを受け入れ合う関係」を意識する。

→ 例:友人や家族に対して、評価ではなく共感を大事にする。 - 学び:バンデューラの「自己効力感」を育てる。

→ 例:小さな成功体験を積み重ねて「やればできる」という感覚を強める。

ビジネス・キャリアにおける自己実現(強みの発揮と成長)

キャリア形成においても、自己実現の理論はヒントを与えてくれます。

- 強みを活かす:ポジティブ心理学のPERMAモデルを応用し、得意分野に取り組む。

- 挑戦を楽しむ:アチーブメント動機を意識し、「やや難しい仕事」に挑むことで成長を実感。

- キャリアの意味を見出す:マズローの「自己実現」の視点を取り入れ、単なる収入以上の意義を考える。

こうすることで「仕事=ただの義務」から、「仕事=自己実現の場」へと認識が変わります。

自己実現を妨げる要因と心理学的対策

一方で、自己実現を阻む要因も存在します。

- 過度な劣等感や比較意識 → → ロジャーズの自己理論の「理想自己と現実自己のバランス」を大切にし、他人基準ではなく自分基準での成長を意識する。

- 失敗への強い恐怖 → バンデューラの自己効力感を高めるトレーニングが有効。

- 外的評価ばかり気にする傾向 → 自己決定理論でいう「内発的動機」を意識し、自律性・有能感・関係性を満たす環境を整える。

心理学モデルを活用すれば、これらの障害を乗り越えやすくなります。

まとめ|自己実現を支える心理学モデルを学んで人生に活かそう

11大理論を振り返り

ここまで紹介してきた自己実現の心理学モデルをまとめると、次の11種類に整理できます。

- ユングの個性化理論

- アドラー心理学

- オルポートの人格成熟理論

- マズローの欲求階層説

- エリクソンの発達段階理論

- ロジャーズの自己理論

- アチーブメント・モチベーション理論

- バンデューラの自己効力感理論

- フロー理論

- 自己決定理論

- ポジティブ心理学

それぞれ切り口は違っても、共通しているのは 「人は成長し、自分らしい生き方を求める存在である」 という点です。

自己実現の道は一つではない

自己実現は「マズローのピラミッドの頂点に到達する」ような一方向のゴールではありません。

- 人によっては 社会貢献 が自己実現の中心になるかもしれません。

- 他の人にとっては 創造性の発揮 や 深い人間関係 が核になることもあります。

- 人生のステージごとに、自己実現の形は変わっていくのが自然です。

つまり、自己実現は多様で、誰にでも自分なりの形があるのです。

心理学を知ることで、自分らしい生き方をデザインできる

心理学の理論を知ることは、単なる学問的知識にとどまりません。

- 「今の自分はどの段階にいるのか?」

- 「どんな価値観を大切にしたいのか?」

- 「どんな方法で成長を実感できるのか?」

こうした問いに答えるヒントを与えてくれます。

自己実現に正解はありませんが、心理学のモデルを手がかりにすれば、より納得感のある人生をデザインする道しるべになるでしょう。