「早期不適応スキーマ」と「認知の歪み」って、同じようなものに感じませんか?心理学を学び始めると、専門用語が似ていて混乱しやすいですよね。例えば、日常で「どうせ嫌われる」と思い込んでしまうのは“認知の歪み”なのか、それとも子どもの頃からの思い込みである“スキーマ”なのか…。モヤモヤして整理できない方も多いはずです。

この記事では、スキーマ=長期的な思い込み、認知の歪み=日常的な思考のクセという違いをわかりやすく解説します。さらに「スキーマが歪みを生み出す仕組み」や「防衛機制との関係」も整理し、自己理解や改善のヒントにつなげていきます。

読んだ後には、自分の心のクセを客観的に見直せるようになるはずです。ぜひ最後まで読んでみてくださいね。

「認知の歪み」とは?日常に現れる思考のクセ

認知の歪みの基本的な定義

認知の歪みとは、物事のとらえ方が偏ってしまい、現実を正しく判断できなくなる思考のクセのことです。

人は誰でも状況を100%客観的に見ることはできず、過去の経験や感情に影響されて考えが偏ってしまいます。こうした偏りが強すぎると、ストレスや不安、自己否定につながりやすくなります。

代表的な認知の歪み10種類

認知行動療法(CBT)では、よく見られる「歪んだ考え方のパターン」が整理されています。代表的なものを挙げると以下の通りです。

- 白黒思考:物事を「完璧かゼロか」でしか考えられない

- 過度の一般化:一度の失敗で「自分はいつもダメだ」と決めつける

- 心のフィルターとポジティブ打ち消し:悪い部分ばかりに注目し、良い部分を無視する。ポジティブな出来事も「大したことない」と否定する

- 結論の飛躍:根拠もないのに「嫌われているに違いない」と思い込む

- 過大評価・過小評価:失敗を必要以上に重くとらえ、自分の強みは軽視する

- 感情的決めつけ:「不安だからきっと失敗する」と感情で判断する

- すべき思考:「〜すべき」「〜でなければならない」と自分を縛る

- レッテル貼り:「自分は無能な人間だ」と人格そのものに決めつける

- 個人化:自分とは関係ないことまで「全部自分のせい」と考える

- 破滅的思考:最悪の結果を予測して不安を膨らませる。

👉 これらは誰でも日常で無意識にしてしまうクセです。大事なのは「歪んでいるかも」と気づくことです。

認知行動療法で扱われる「自動思考」との関係

認知の歪みは、多くの場合「自動思考」として現れます。

自動思考とは、その瞬間にパッと頭に浮かぶ考えのことです。

例えば:

- テストで1問間違えた → 「自分は頭が悪いんだ」

- 友人から返信が遅い → 「嫌われたに違いない」

これらは無意識で出てくる反応なので、自分ではコントロールが難しいのが特徴です。

認知行動療法では、この自動思考を「本当に正しいのか?」と検討し直すことで、歪みを修正していきます。

まとめ

- 認知の歪み=現実をゆがめる思考のクセ

- 代表的な10種類があり、誰にでも起こる

- 「自動思考」として日常に現れるため、気づくことが修正の第一歩

早期不適応スキーマと認知の歪みの違いを整理

時間軸の違い:スキーマ=長期的、歪み=日常的

早期不適応スキーマは、幼少期の経験をもとに形成される「長期的な思い込み」です。大人になっても深いレベルで自動的に働き続けるのが特徴です。

一方、認知の歪みは日常的な出来事に対して生じる「その場その場の思考のクセ」であり、瞬間的な反応として現れます。

👉 つまり、スキーマは「人生全体に影響する土台」、歪みは「日常の考え方のズレ」と整理できます。

深さの違い:根本原因か、思考の表れか

- スキーマ:根本的な原因。

例:「自分は愛されない」というスキーマがあると、人間関係全般に影響する。 - 認知の歪み:そのスキーマに基づいて生じる表面的な思考のクセ。

例:「LINEの返信が遅い=嫌われた」と短絡的に考える。

👉 歪みは「症状」であり、その奥にある「根本的な原因」がスキーマといえるのです。

無意識に働くという共通点と、誤解されやすいポイント

スキーマも認知の歪みも、無意識に働くため気づきにくいという共通点があります。

そのため心理学を学び始めた人が「両者は同じもの?」と混同しやすいのです。

- 誤解しやすいポイント:

- 「認知の歪みを直せばスキーマも解決する」と思いがち

- 実際には、歪みは修正しやすいが、スキーマは深いため時間をかけて見直す必要がある

まとめ

- スキーマ=長期的な原因、深い思い込み

- 認知の歪み=日常的に現れる結果、思考のクセ

- 共通点は「無意識に働く」ことだが、混同には注意

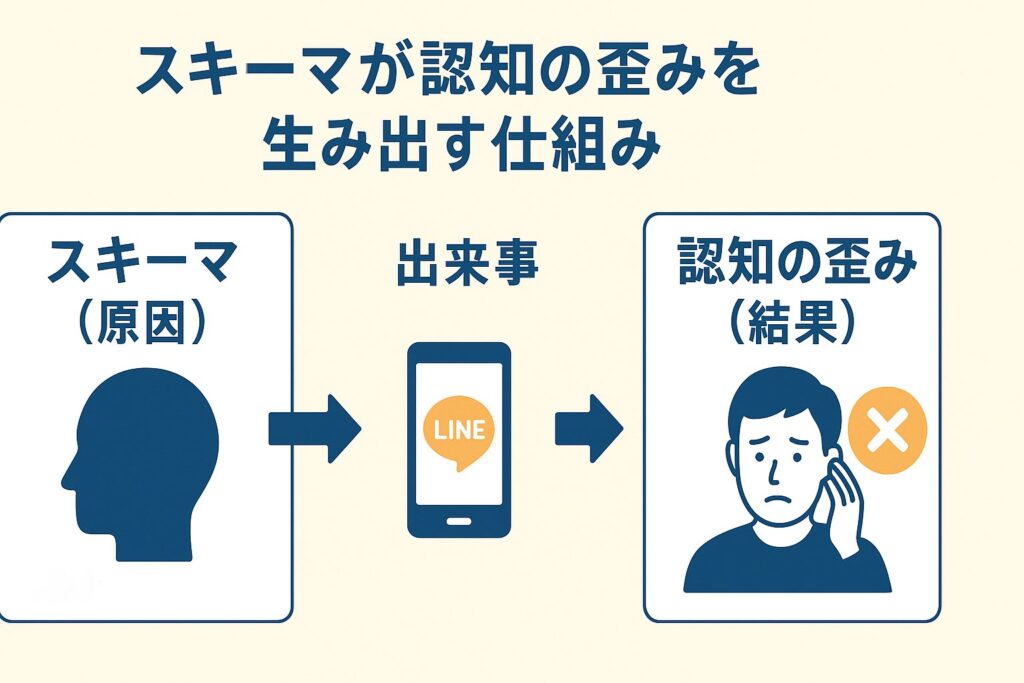

スキーマが認知の歪みを生み出す仕組み

「原因=スキーマ」「結果=歪み」という関係

早期不適応スキーマは「長期的な思い込み」であり、日常の出来事を解釈するときに強く影響します。

その結果として、認知の歪みが現れるのです。

👉 まとめると、

- スキーマ=原因(深い信念・心のメガネ)

- 歪み=結果(そのメガネを通して見えた偏った考え方)

という関係になります。

具体例:見捨てられスキーマ → LINEの返信に過剰反応

- スキーマ:「どうせ自分は見捨てられる」

- 状況:友人からLINEの返信が数時間遅れる

- 歪み:「やっぱり嫌われたに違いない」と思い込む(=心のフィルター、結論の飛躍)

実際には相手が忙しかっただけかもしれませんが、スキーマがあると事実を歪んで解釈してしまいます。

具体例:無能スキーマ → 一度の失敗を「やっぱりダメ」と決めつける

- スキーマ:「自分は無能だ」

- 状況:仕事で小さなミスをする

- 歪み:「やっぱり自分は全然ダメだ」と考える(=白黒思考、レッテル貼り)

同じ出来事でも、スキーマがない人は「次は気をつければいい」と受け止められる一方、スキーマがある人は過剰に自己否定してしまうのです。

まとめ

- スキーマが「心のメガネ」として働き、日常の解釈を歪める

- 認知の歪みは、そのメガネを通して現れる「思考の偏り」

- つまり、スキーマが原因、歪みが結果としてつながっている

防衛機制との違いも知っておくと理解が深まる

防衛機制=短期的な反応、スキーマ=長期的な信念

防衛機制とは、強いストレスや不安に直面したときに無意識で働く「短期的な心の防御反応」のことです。

たとえば、失敗を否定する(否認)、責任を他人に押し付ける(投影)、言い訳をしてごまかす(合理化)などが典型例です。

一方で、早期不適応スキーマは「幼少期から続く長期的な思い込み」であり、人生全般に影響します。

- 防衛機制=その瞬間のシールド

- スキーマ=人生の土台にある信念

👉 時間軸の違いを理解すると、両者を混同せずに整理できます。

防衛機制と認知の歪みの関係

防衛機制と認知の歪みも似ている部分があります。どちらも「現実をゆがめることで心を守る」仕組みだからです。

- 防衛機制 → 歪みを強める

例:否認を繰り返すことで、物事を客観的に見られなくなる - 歪み → 防衛機制を呼び起こす

例:「どうせ嫌われる」という歪んだ思考が強いと、攻撃や強がりなど防衛反応が出やすくなる

👉 このように、両者は相互に影響し合う関係にあります。

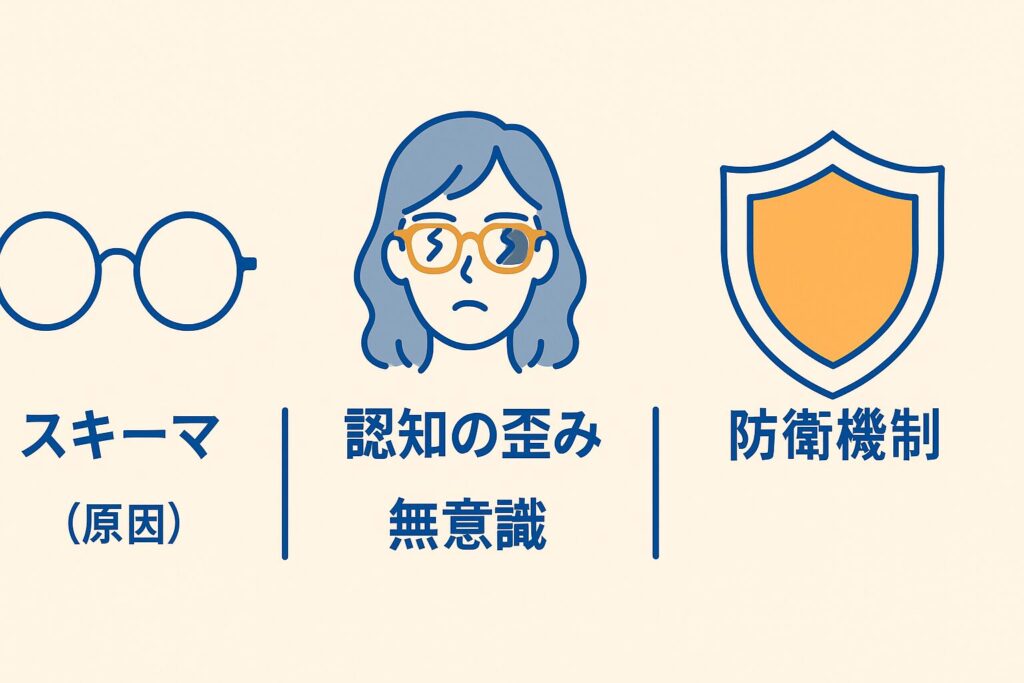

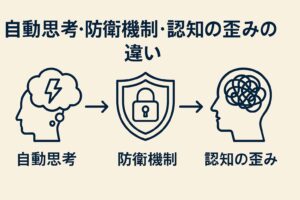

三者を整理するイメージ図(メガネ=スキーマ/歪んだ見え方=認知の歪み/シールド=防衛機制)

理解を助けるために、イメージで整理すると次のようになります。

- スキーマ=心のメガネ(どんな色のレンズをかけているかで世界の見え方が決まる)

- 認知の歪み=メガネを通した歪んだ見え方(偏りや思い込みとして現れる)

- 防衛機制=突然の衝撃から守るシールド(強いストレスの瞬間に作動する)

👉 この比喩を頭に入れておくと、三者の違いと関係性が直感的に理解できます。

違いを理解するとどう役立つ?自己理解と改善のヒント

自分の考え方のクセを客観視できる

「スキーマ」と「認知の歪み」の違いを理解すると、まず自分の心のクセを整理できるようになります。

- 「これは瞬間的な歪みの反応だな」

- 「これはもっと根本にあるスキーマが影響しているかも」

と分けて考えられると、感情に振り回されず冷静に振り返ることができます。

「今ここ」で歪みを修正する方法(認知行動療法的アプローチ)

認知の歪みは、日常でよく出る「思考のクセ」なので、比較的修正しやすい対象です。

認知行動療法(CBT)では次のようなステップで修正を試みます。

- 出てきた自動思考を書き出す

- その思考が歪んでいないかチェックする

- 「他の可能性はないか?」と検討し、より現実的な考えを探す

👉 例えば「一度ミスした=自分は無能だ」という白黒思考を、「誰でもミスはある。改善できれば成長につながる」と柔らかい考えに置き換える練習をします。

根深いスキーマに挑む方法(スキーマ療法の視点)

一方で、早期不適応スキーマは幼少期から根づいた「人生脚本」のようなものなので、簡単には変わりません。

スキーマ療法では、以下のようなアプローチが使われます。

- 自分のスキーマをチェックシートなどで把握する

- スキーマが作られた背景(幼少期の体験)を振り返る

- 健康的な思考や行動を少しずつ実践し、「新しい信念」を育てていく

👉 スキーマを直すのは時間がかかりますが、「気づき → 挑戦 → 小さな成功体験」の積み重ねで変化は可能です。

まとめ

- 歪み=短期的に修正しやすいクセ

- スキーマ=長期的に見直すべき根本原因

- 両者を区別すると、対処の仕方が明確になり、自己理解や成長につながります。

まとめ|スキーマと認知の歪みの違いを知ることが自己理解の第一歩

「スキーマ=土台」「歪み=結果」という整理

ここまで見てきたように、早期不適応スキーマは長期的な土台であり、認知の歪みはそこから生まれる日常的な結果と整理できます。

- スキーマ=心のメガネ(長期的に世界の見え方を決める)

- 認知の歪み=そのメガネを通して歪んで見える日常の考え方

このシンプルな構図を意識するだけでも、自分の思考や感情を整理しやすくなります。

違いを理解することで、感情や行動のコントロールにつながる

両者の違いを知ると、次のようなメリットがあります。

- その場の感情に振り回されにくくなる

→「これは一時的な歪みだな」と気づけるようになる - 自分の深い思い込みに気づける

→「これはスキーマの影響かもしれない」と長期的な視点でとらえられる - 改善の方向性が明確になる

→ 歪みには「認知行動療法」、スキーマには「スキーマ療法」など適切な方法を選べる

👉 違いを理解することは、自己理解を深める第一歩であり、感情や行動をより主体的にコントロールする土台になります。