「古典的条件付けとオペラント条件付けって何が違うの?」と迷ったことはありませんか?

- 刺激と反応?

- 行動と結果?

- パブロフの犬とスキナーの箱ってどう違うの?

この記事では、心理学の基礎である古典的条件付け(刺激と反応の結びつき)オペラント条件付け(行動と結果による学習)を、日常の例や実験を交えてわかりやすく解説します。

ぜひ最後まで読んでくださいね。

古典的条件付けとは?基本の仕組みをわかりやすく解説

パブロフの犬の実験に学ぶ古典的条件付け

「古典的条件付け」という言葉は難しく感じるかもしれませんが、実はとてもシンプルな学習の仕組みです。

最も有名なのがイワン・パブロフという学者が行った「犬の実験」です。

- 犬に餌を与えると、自然に唾液が出ます(これは生理的な反応で、学習しなくても起こる)

- その餌を与える前にベルの音を毎回鳴らすと…

- 次第に「ベルの音=餌が来る」と犬が学習し、ベルの音だけで唾液を出すようになったのです

この実験から、私たちは「ある刺激と別の刺激を結びつけることで新しい反応が生まれる」ということを理解できます。

「刺激と反応」の組み合わせで学習が起こる仕組み

古典的条件付けは「刺激と反応のつながり」で説明されます。

- 無条件刺激(餌) → 自然に反応が出る(唾液)

- 中性刺激(ベル) → 本来は反応しない

- 繰り返し組み合わせると…

- 条件刺激(ベル) → 条件反応(唾液) が起こる

つまり、「関係のなかった音や光が、特定の出来事と結びつくことで反応を引き起こすようになる」のが古典的条件付けの基本です。

日常生活に見られる古典的条件付けの具体例

この仕組みは実験だけでなく、私たちの日常でもよく見られます。

- スマホの通知音 → ドキッと反応(通知音=大事なメッセージが来ると学習)

- 歯医者の音や匂い → 不安になる(痛みと結びついて学習)

- お気に入りの香水 → 恋人のイメージを思い出す(匂いと感情が結びつく)

このように、古典的条件付けは「無意識に心や体が反応する学習の仕組み」として、私たちの生活に深く関わっています。

👉 まとめると

古典的条件付けとは、「刺激と刺激の組み合わせによって新しい反応が生まれる学習方法」であり、私たちの感情や行動に自然に影響を与えています。

オペラント条件付けとは?報酬と罰で行動が変わる仕組み

スキナーの箱の実験と行動心理学の基礎

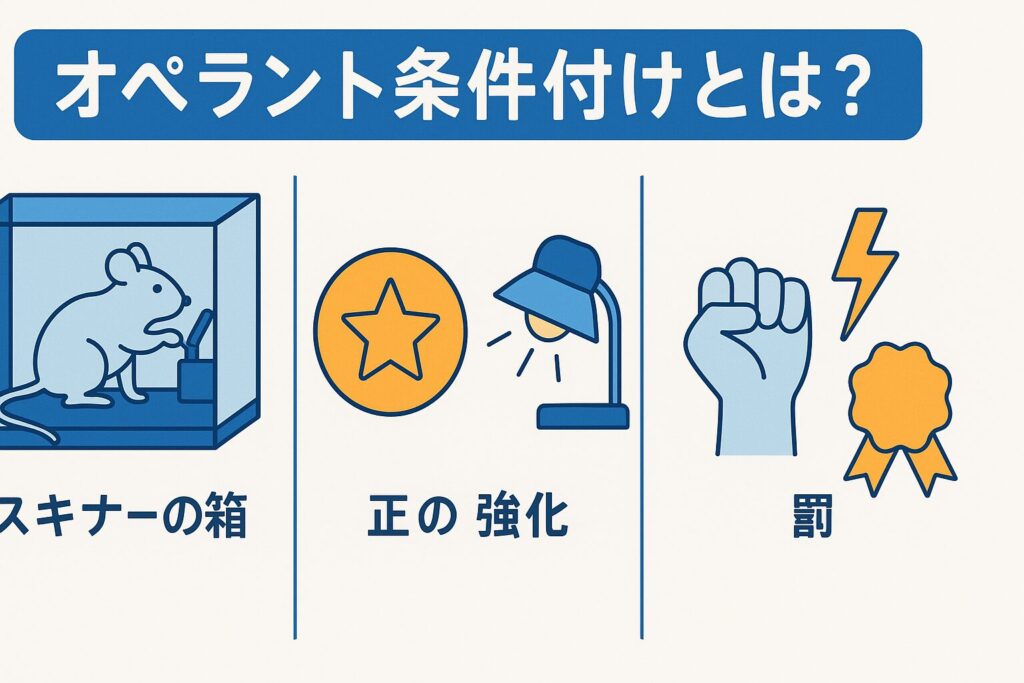

「オペラント条件付け」は、行動の結果によって学習が起こる仕組みを説明します。

アメリカの心理学者 B.F.スキナー が行った「スキナーの箱」という実験が有名です。

- 箱の中にネズミを入れる

- レバーを押すと餌が出る仕組みを作る

- ネズミは偶然レバーを押して餌を得る → 「レバーを押せば餌がもらえる」と学習

- その後は自発的にレバーを押すようになる

つまり「自分の行動に結果が伴うことで、その行動の頻度が増えたり減ったりする」のがオペラント条件付けです。

強化(正の強化・負の強化)と罰の違い

オペラント条件付けには「強化」と「罰」という2つの重要な仕組みがあります。

- 正の強化:行動のあとに「ごほうび」を与えて行動を増やす

例:子どもが宿題をしたらお菓子をあげる - 負の強化:行動のあとに「嫌なものを取り除く」ことで行動を増やす

例:ベルトを締めたら警告音が止まる → ベルトを締める習慣がつく - 罰:行動のあとに「嫌なものを与える」or「好ましいものを奪う」ことで行動を減らす

例:遅刻したら罰金(嫌なものを与える)/宿題を忘れたらゲーム禁止(好ましいものを奪う)

ここでのポイントは、強化=行動を増やす仕組み、罰=行動を減らす仕組み という違いです。

身近なオペラント条件付けの例(勉強・子育て・習慣づけ)

オペラント条件付けは、私たちの身近な生活でも活用されています。

- 勉強:テストで良い点を取ると褒められる(正の強化)

- 子育て:子どもが片付けをしたらシールをあげる(正の強化)

- 習慣づけ:ランニングの後に爽快感がある → また走りたくなる(自然な正の強化)

- 仕事:ミスが減ると上司の注意がなくなる(負の強化)

このように、「行動とその結果」を意識すると、良い習慣を作ったり、望ましくない行動を減らすことができるのです。

👉 まとめると

オペラント条件付けとは、「行動とその結果のつながりによって学習が進む仕組み」であり、報酬や罰を通じて私たちの行動をコントロールしています。

古典的条件付けとオペラント条件付けの違いを整理

「受動的に学ぶ」か「能動的に学ぶ」かの違い

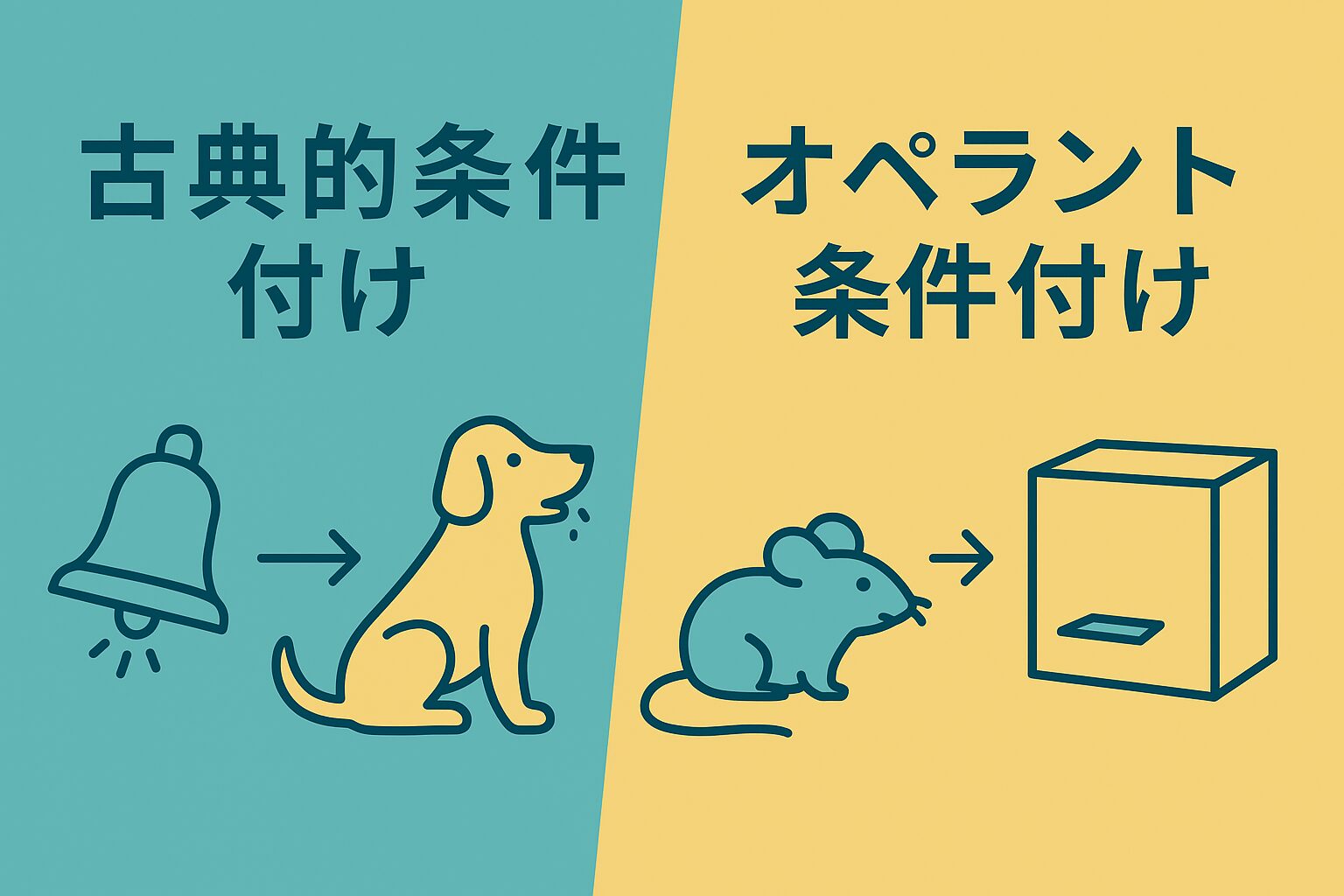

古典的条件付けとオペラント条件付けの一番の違いは、学習の主体性にあります。

- 古典的条件付けは「受動的な学習」

→ 外から与えられる刺激に対して、自分の体や感情が自動的に反応する仕組み。 - オペラント条件付けは「能動的な学習」

→ 自分の行動を起点にして、その結果を受け取りながら自ら行動を調整する仕組み。

つまり、古典的条件付けは「気づいたら反応してしまう学習」、オペラント条件付けは「行動と結果を見て学ぶ学習」と言えます。

刺激と反応 vs 行動と結果の視点

両者の違いを整理すると、学習の注目点が異なります。

- 古典的条件付け:

- キーワード → 刺激と反応

- 例:ベル(刺激)→ 唾液(反応)

- オペラント条件付け:

- キーワード → 行動と結果

- 例:レバーを押す(行動)→ 餌が出る(結果)

この視点を持つだけで、どちらの理論かを簡単に区別できます。

比較表で一目でわかる違いまとめ

下の表に両者の特徴を整理しました。

| 項目 | 古典的条件付け | オペラント条件付け |

|---|---|---|

| 学習の仕組み | 刺激と反応の結びつき | 行動と結果の結びつき |

| 学習の主体性 | 受動的(外からの刺激に反応) | 能動的(自分の行動を選ぶ) |

| 有名な実験 | パブロフの犬 | スキナーの箱 |

| キーワード | 刺激 → 反応 | 行動 → 結果 |

| 日常例 | 匂いで食欲がわく/通知音にドキッ | 勉強後に褒められる/遅刻で罰金 |

👉 まとめると

- 古典的条件付け=「刺激に反応する学習」

- オペラント条件付け=「行動の結果から学ぶ学習」

この2つの視点を押さえるだけで、心理学の基礎理論をスッキリ理解できます。

2つの学習理論を理解すると何がわかる?

習慣づけやモチベーション管理に応用できる

古典的条件付けとオペラント条件付けの違いを理解すると、習慣づくりやモチベーション維持に役立ちます。

- 古典的条件付け → 「トリガー(きっかけ)を作る」

例:勉強前に同じ音楽を聴くと集中モードに入りやすい - オペラント条件付け → 「ごほうびや結果で行動を強化」

例:運動したら好きな動画を見る、と決めて習慣化する

このように、刺激と行動の仕組みを生活に取り入れることで、続けたい習慣を作りやすくなります。

教育やビジネスでの活用例

学習理論は教育や職場でも活用されています。

- 教育現場

- 生徒が宿題を提出 → 褒める(正の強化)

- 授業前にチャイムが鳴る → 勉強モードに切り替える(古典的条件付け)

- ビジネス

- 成果を上げた社員を表彰(正の強化)

- 会議の冒頭で同じ音楽を流すことで集中力アップ(古典的条件付け)

どちらの理論も、「人がどうやって学び、行動を変えるか」を理解するための土台になります。

「古典的条件付け」と「オペラント条件付け」を知ることで日常生活に役立つポイント

「古典的条件付け」と「オペラント条件付け」を学ぶと、私たちの行動の裏側にある「無意識の仕組み」に気づけます。

- なんとなく不安になるのは、過去の経験と結びついている(古典的条件付け)

- つい続けてしまう行動には「報酬」が隠れている(オペラント条件付け)

こうした視点を持つだけで、

- 無駄な行動をやめる

- 良い習慣を身につける

- 感情の反応に振り回されない

といった工夫がしやすくなります。

👉 まとめると

2つの理論を理解することで、「人はなぜ行動するのか、どうすれば行動を変えられるのか」が見えてきます。これは勉強・仕事・人間関係などあらゆる場面で役立つ知識です。

まとめ|古典的条件付けとオペラント条件付けを区別して理解しよう

両者を混同しないための覚え方

古典的条件付けとオペラント条件付けは、似ているようで仕組みが大きく異なります。混同しやすいポイントを整理して、シンプルに覚えましょう。

- 古典的条件付け → 「刺激 → 反応」

(例:ベルの音を聞くと、自然に唾液が出る) - オペラント条件付け → 「行動 → 結果」

(例:レバーを押すと、餌がもらえる)

覚え方のコツは「どちらが先か」に注目することです。

- 古典的条件付けは「刺激が先」

- オペラント条件付けは「行動が先」

このルールを押さえれば、テストや実生活でも迷わず区別できます。

心理学の基礎知識として押さえておくメリット

古典的条件付けとオペラント条件付けは、心理学の入門で必ず学ぶ基本理論です。これを理解しておくメリットは多くあります。

- 勉強や資格試験に役立つ:心理学や教育学の基礎問題で頻出

- 習慣づくりに使える:やる気や集中力のコントロールがしやすくなる

- 人間関係にも応用可能:褒め方や注意の仕方に活かせる

つまり、この2つを区別して理解することは、学問的にも実生活的にも「土台」となる知識なのです。

👉 最終まとめ

- 古典的条件付け=「受動的に刺激と反応を結びつける学習」

- オペラント条件付け=「能動的に行動と結果から学ぶ学習」

- 両者の違いを押さえると、心理学の理解が深まり、日常生活に応用できる