「どうしてSNSやゲームにハマってしまうのか?」──そんな日常の行動の裏には、オペラント条件付けという心理学の仕組みが働いています。

行動とその結果の関係で学習が強化されたり弱まったりするこの理論は、教育・ビジネス・習慣づくりなど幅広い場面で応用されています。

この記事では、オペラント条件付けの意味や古典的条件付けとの違い、スキナーの実験、有名な理論(強化と罰の4つの型・強化スケジュールなど)、そして日常での具体例までをわかりやすく解説します。

ぜひ最後まで読んでくださいね。

オペラント条件付けの基本|意味と定義をわかりやすく解説

「行動の結果によって学習が変わる」とはどういうこと?

オペラント条件付けとは、人や動物の「行動」とその「結果」が結びつくことで、学習や習慣が形成される仕組みのことです。

たとえば、

- 子どもが宿題をしたら親に褒められる → 宿題をする習慣が身につく

- 犬がおすわりをしたらおやつをもらえる → おすわり行動が増える

このように「行動のあとに良いことがある」と、その行動は繰り返されやすくなるのです。逆に、「行動のあとに嫌なことが起きる」と、その行動は減っていく傾向があります。

つまりオペラント条件付けは、「行動 → 結果 → 次の行動」というサイクルで成り立つ学習法です。

古典的条件付けとの違いを簡単に比較

オペラント条件付けとよく比較されるのが、古典的条件付け(パブロフの犬で有名)です。

- 古典的条件付け:刺激と刺激の結びつき(例:ベルの音+エサ → 犬がよだれを出す)

- オペラント条件付け:行動と結果の結びつき(例:犬がおすわり → ご褒美がもらえる)

違いをざっくり言えば、

- 古典的条件付けは「受け身で学ぶ」

- オペラント条件付けは「自分の行動を通して学ぶ」

という特徴があります。

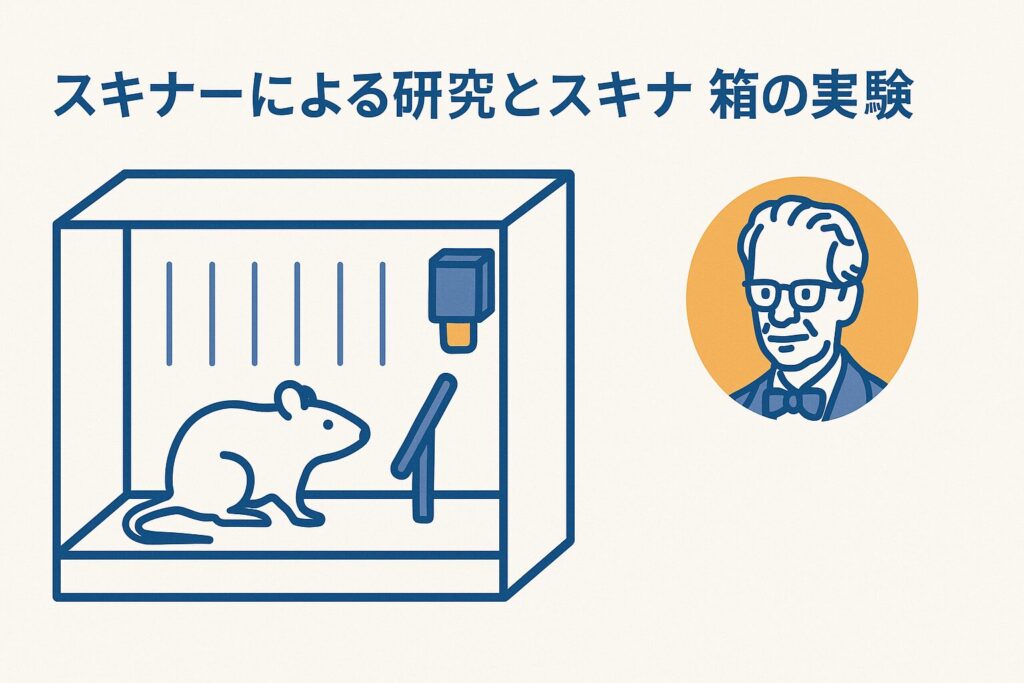

スキナーによる研究とスキナー箱の実験

スキナー箱とは?ネズミやハトで行われた有名な実験

オペラント条件付けを体系化したのは、アメリカの心理学者 B.F.スキナー です。

彼は1930年代〜1950年代にかけて、動物実験を通じて「行動と結果の関係」を明らかにしました。

スキナーが使った代表的な装置が 「スキナー箱」 です。

- 箱の中にはレバーやボタンがあり、動物(ネズミやハト)がそれを押すとエサが出る仕組み。

- レバーを押す → 餌がもらえる(行動が強化される)

- レバーを押しても何も起きない → 行動が減る

このようにして「行動と報酬のつながり」を観察できるようにしました。

実験から分かった「行動と結果の関係」

スキナー箱の実験から分かったのは、次のようなシンプルな法則です。

- 行動のあとに 良い結果(報酬)があると、その行動は増える

- 行動のあとに 嫌な結果(罰)があると、その行動は減る

さらに、

- 報酬を「毎回与える」か「ときどき与える」かで、行動の持続力が変わる(=強化スケジュール)

- 報酬が出ない状態が続くと、行動が消えていく(=消去)

これらの発見は、現代の教育法や行動療法の基盤にもなっています。

オペラント条件付けの有名な理論・法則

強化と罰の4つの型(正の強化・負の強化・正の罰・負の罰)

オペラント条件付けを理解するうえで最も有名なのが、「強化と罰の4分類」 です。

- 正の強化:行動のあとに「ご褒美」を与えることで行動を増やす

- 例:宿題をしたらお小遣いがもらえる

- 負の強化:行動のあとに「嫌なことが取り除かれる」ことで行動を増やす

- 例:宿題をしたら小言を言われなくなる

- 正の罰:行動のあとに「嫌なことを与える」ことで行動を減らす

- 例:悪いことをしたら叱られる

- 負の罰:行動のあとに「ご褒美を取り上げる」ことで行動を減らす

- 例:門限を破ったらスマホを没収される

👉 ポイントは、「正=加える/負=取り除く」で、「強化=行動を増やす/罰=行動を減らす」という整理の仕方です。

強化スケジュール|連続強化と部分強化の違い

報酬の与え方にも工夫があります。

- 連続強化:行動するたびに報酬を与える → 学習は早いが、やめるとすぐ忘れやすい

- 部分強化:行動の一部にだけ報酬を与える → 学習は遅いが、長く続きやすい

部分強化にはさらに細かい種類があります:

- 固定比率(FR):決まった回数ごとに報酬(例:スタンプカード10回で1杯無料)

- 変動比率(VR):不規則な回数で報酬(例:スロットマシン)

- 固定間隔(FI):一定時間ごとに報酬(例:月給制)

- 変動間隔(VI):不規則な時間ごとに報酬(例:SNSの通知)

👉 特に「変動比率スケジュール」は依存性が強く、ギャンブルやSNS依存の原因として注目されています。

シェイピング(行動形成法)とは?

シェイピングとは、目標行動に少しずつ近づく行動を強化する方法です。

- いきなり完璧を求めるのではなく、段階的に報酬を与えて行動を導く

- 例:犬に「転がれ」を教えるとき → 寝転んだらご褒美 → 少し回ったらご褒美 → 最後に転がったらご褒美

👉 人間の学習でも「小さな成功体験を積み重ねる」ことで自信がつくのは、シェイピングに近い考え方です。

プレマックの原理・トークンエコノミー

- プレマックの原理:好ましい行動は、あまり好ましくない行動を強化するために使える

- 例:「宿題(好ましくない行動)を終えたらゲーム(好ましい行動)をしていい」

- トークンエコノミー:行動の成果に応じてトークン(シールやポイント)を与え、後で報酬と交換できる仕組み

- 学校教育や病院で使われ、現代では「マイル」や「ポイントカード」と同じ原理

オペラント条件付けの関連概念

消去と自発的回復|なぜ一度消えた行動が戻るのか

オペラント条件付けで行動が増えるのは「結果」があるからです。

しかし、その結果(報酬や罰)が与えられなくなると、行動は次第に減っていきます。これを消去(extinction)と呼びます。

例:

- お店で買い物をしてもポイントが付かなくなった → 以前より客がその店を利用しなくなる(※ただし価格や立地など他の要因も影響する)」

ただし一度学習した行動は完全に消えるわけではなく、しばらく時間が経つと再び現れることがあります。これを自発的回復(spontaneous recovery)といいます。

- 禁煙していた人が、ある日ふとしたきっかけで吸いたくなる → 自発的回復の例

👉 行動は「ゼロにはならず眠っているだけ」という点が重要です。

般化と弁別|似た刺激への反応と違いを見分ける力

オペラント条件付けには「どんな場面でも同じ行動をする」現象と「状況に応じて区別する」現象があります。

- 般化(generalization):似た刺激にも同じ行動をしてしまう

- 例:犬が「おすわり」でおやつをもらった経験から、「ふせ」でもおやつを期待して座る

- 弁別(discrimination):刺激の違いを学び、正しく反応する

- 例:信号を青では渡るが、赤では止まる

👉 人間の社会生活においては「弁別」が特に重要で、場面に応じた行動を学習することにつながります。

随伴性|行動と結果のつながりの強さ

随伴性(contingency)とは、行動と結果がどれくらい確実に結びついているかを表す概念です。

- レバーを押せば必ず餌が出る → 随伴性が強い(学習が早い)

- レバーを押しても餌が出るか出ないか分からない → 随伴性が弱い(学習が遅い)

👉 実生活では「やった分だけ成果がある」ほうが習慣化しやすく、逆に成果が曖昧だとやる気が下がるのも随伴性の影響です。

オペラント条件付けの具体例|日常生活や教育での活用

子育て・教育での応用(褒める・叱るの使い分け)

オペラント条件付けは、子育てや教育の場面でよく使われます。

- 子どもが宿題をしたら「よく頑張ったね!」と褒める → 正の強化

- 授業中におしゃべりをしたら注意される → 正の罰

- 約束を守ったら「今日はお小言なし!」 → 負の強化

- ゲーム時間を守らなかったらゲーム機を取り上げる → 負の罰

👉 ポイントは、褒める・叱るを状況に応じてうまく使い分けることです。褒める(強化)を中心にすることで、子どものやる気を高めやすくなります。

ビジネス・マネジメントでの応用(報酬制度や評価制度)

会社や組織の仕組みにもオペラント条件付けは活用されています。

- 成績を上げた社員にボーナスを支給する → 正の強化

- 遅刻が続いたら減給や警告 → 正の罰

- 目標を達成したらノルマや監視を減らす → 負の強化

また、報酬の与え方(強化スケジュール)によっても社員のモチベーションは変わります。

- 毎月の給料=固定間隔スケジュール

- 成果給・歩合制=比率スケジュール

👉 ビジネスの場では「どう報酬や罰を設計するか」が、組織のモチベーションを左右します。

スマホ・SNS依存に見られるオペラント条件付け

現代社会で特に身近なのが、スマホやSNS依存に関わるオペラント条件付けです。

- SNSの「いいね!」や通知はランダムに届く(=変動比率スケジュール)

- ゲームのガチャも同じ仕組みで、「次こそ当たるかも」と行動が強化される

👉 報酬が「いつ出るか分からない」状況は最も中毒性が強く、無意識のうちに行動を繰り返してしまいます。

まとめ|オペラント条件付けを理解すると行動が見えてくる

行動心理学を日常に取り入れるポイント

オペラント条件付けを学ぶと、自分や他人の行動が「なぜ繰り返されるのか」がよく分かるようになります。

- 良い行動は「ご褒美」で強化する

- 良くない行動は「結果を変える」ことで減らす

- 小さな成功体験を積み重ねることで行動を育てる

👉 日常生活で大事なのは、「行動と結果のつながりを意識すること」。ただ叱るよりも、望ましい行動を強化する工夫をした方が効果的です。

学習・習慣化・人間関係への応用ヒント

- 学習習慣:勉強後に自分に小さなご褒美を与えると、継続しやすい

- 健康習慣:運動後に好きな音楽を聴くなど、楽しみを組み合わせると続きやすい

- 人間関係:相手が望ましい行動をしたときにきちんと感謝や評価を伝えると、良い関係が育ちやすい

👉 オペラント条件付けは、単なる心理学の理論ではなく、行動を変える実践的なツールです。

これを理解すると、「人はなぜその行動をするのか」だけでなく、「どうすれば行動を変えられるのか」まで見えてきます。