「なぜ自分だけこんなに怖がってしまうんだろう?」そう感じたことはありませんか。

高所や人前、特定の動物…頭では「大丈夫」と思っても、体が勝手に反応してしまう。このような恐怖症や強い不安は、実は「古典的条件付け」という学習の仕組みで説明できます。

この記事では、心理学の基本となる古典的条件付けを使って、恐怖症がどう作られるのかをわかりやすく解説します。パブロフの犬や「リトル・アルバート実験」など有名な研究を紹介しながら、恐怖が広がる仕組みや消えていく過程、そして克服に役立つアプローチ(暴露療法や認知行動療法)までまとめています。

「恐怖は学習で作られるものだから、学習で変えられる」。その視点を持つことで、不安との向き合い方がぐっと楽になるはずです。

ぜひ最後まで読んでくださいね。

恐怖症と古典的条件付けの関係とは

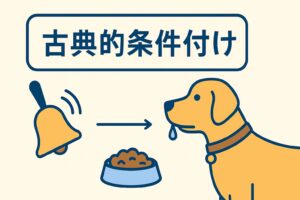

恐怖症がどのように生まれるのかを理解するには、まず古典的条件付けという心理学の基本的な学習理論を知ることが大切です。古典的条件付けとは、もともと無関係だった刺激と反応が、経験を通じて結びつく仕組みのことです。

古典的条件付けの基本(刺激と反応の学習)

古典的条件付けでは、

- 無条件刺激(US):自然に反応を引き起こすもの(例:餌→犬のよだれ)

- 無条件反応(UR):無条件刺激に対して自動的に起こる反応(例:よだれ)

- 条件刺激(CS):学習を通じて意味を持つようになった刺激(例:ベルの音)

- 条件反応(CR):条件刺激に対して学習された反応(例:ベルを聞いて唾液が出る)

この流れで、自然な反応が別の刺激に移るのがポイントです。

恐怖や不安が条件づけで強まる仕組み

恐怖症は、この仕組みが「恐怖の体験」に応用されたものと考えると分かりやすいです。

たとえば、

- 無条件刺激(大きな事故) → 無条件反応(強い恐怖)

- 条件刺激(事故現場や似た状況) → 条件反応(思い出して恐怖)

という形で、本来は中立的なものにまで恐怖が結びついてしまうのです。

「怖い体験」がトラウマにつながる心理プロセス

一度強烈な恐怖を感じると、その記憶は脳に深く刻まれます。これがトラウマです。

- 怖い体験(交通事故・災害・暴力など)

- そのときにあった音や匂い、場所にまで恐怖が結びつく

- 時間が経っても、似た状況で恐怖が再びよみがえる

このようにして「恐怖症」は形成されやすくなります。

つまり、恐怖症は、学習の仕組みとして説明できる現象なのです。

リトル・アルバート実験が示した恐怖の学習

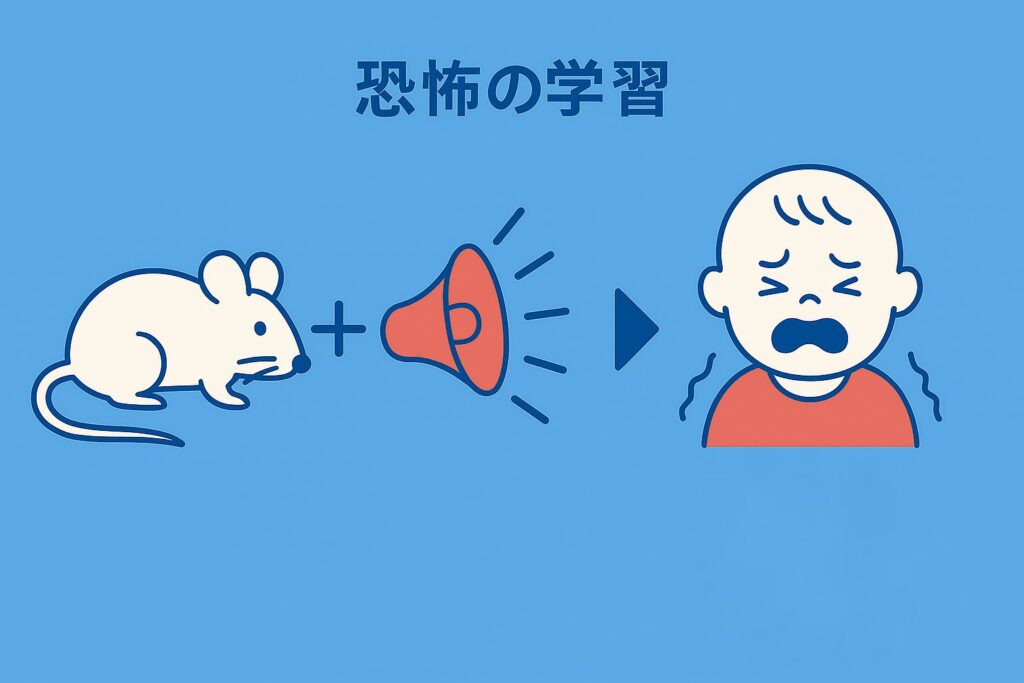

恐怖症が「学習によって作られる」ことを示した代表的な研究が、リトル・アルバート実験です。これは1920年に行われた有名な心理学実験で、古典的条件付けが人間の恐怖にも当てはまることを明らかにしました。

実験の流れと方法(白いネズミ+大きな音)

実験を行ったのは、心理学者ジョン・B・ワトソンと助手のロザリー・レイナーです。対象は11か月の赤ちゃん「アルバート」。

- まず、アルバートは白いネズミを見ても特に恐怖を示しませんでした。

- そこで、ネズミを提示すると同時に、背後で金属音を鳴らして大きな恐怖反応を引き出しました。

- この組み合わせを繰り返すと、やがてネズミを見るだけで泣き出すようになったのです。

これはまさに、中立的な刺激(ネズミ)が恐怖と結びついた例でした。

恐怖が似た刺激に広がる「般化」の現象

さらに興味深いのは、恐怖が「似たもの」にまで広がった点です。

- 白いウサギ

- 毛皮のコート

- サンタクロースのひげ(マスク)

これらを見せても、アルバートは泣いてしまいました。

この現象を心理学では般化(generalization)と呼びます。つまり「1つの怖い体験が、似たもの全般に恐怖を広げてしまう」仕組みです。

恐怖症理解への影響と倫理的問題

リトル・アルバート実験は、恐怖症が環境から学習されることを初めて示した画期的な研究です。

- 特定の恐怖症(動物、音、人混みなど)が「偶然の体験」から生まれる可能性を説明できる

- 恐怖が似た対象に広がりやすいことを示した

一方で、倫理的な問題も大きく残りました。アルバートの恐怖を解消するための処置(除感作)が十分に行われず、赤ちゃんに不要な苦痛を与えたことが批判されています。現代では、このような実験は倫理的に認められていません。

古典的条件付けによる恐怖症の例

恐怖症は「学習の仕組み」として理解できます。ここでは、古典的条件付けの観点から、代表的な恐怖症がどのように作られるのかを具体的に見ていきましょう。

動物恐怖症や高所恐怖症の学習モデル

- 動物恐怖症:小さい頃に犬に吠えられて強い恐怖を感じた経験があると、犬=恐怖という学習が起こりやすくなります。その後、犬の姿や鳴き声を聞いただけで恐怖反応(条件反応)が出るようになります。

- 高所恐怖症:高い場所で一度強い不安やめまいを経験すると、以降「高い場所=危険」という結びつきができ、ビルや橋に近づくだけで恐怖を感じてしまいます。

対人不安や社交不安の条件づけ的理解

人との関わりにも古典的条件付けは働きます。

- 人前で発表したときに大きな失敗をして恥ずかしさや恐怖を感じる

- その体験が「人前=怖い」と結びつく

- 以降、人前に立つ場面で強い緊張や不安を感じる

これが繰り返されると、社交不安障害(SAD)につながることがあります。

PTSDと条件づけの関連

PTSD(心的外傷後ストレス障害)も、古典的条件付けで説明できます。

- 事故や災害、暴力などで極度の恐怖を体験する(無条件刺激 → 無条件反応)

- そのときの音や匂い、場所が条件刺激となり、後に同じ状況でなくても恐怖反応を引き起こす

- 例えば、交通事故を経験した人が「ブレーキ音」を聞くだけで強い恐怖やフラッシュバックを感じる

このように、恐怖症やPTSDは「学習の産物」として理解できるのです。

恐怖が広がる仕組み|般化と弁別

恐怖症は「一度学習された恐怖」がそのまま残るだけでなく、似た刺激に広がったり、逆に区別されるという特徴を持っています。これを心理学では「般化」と「弁別」と呼びます。

似た刺激でも恐怖が出る「般化」

般化とは、条件刺激に似た別の刺激にも反応が起こる現象です。

- 例:犬に吠えられて怖い思いをした → その後、犬の鳴き声にも恐怖を感じる

- 例:雷の音で強い恐怖を覚えた → 花火や爆発音にも同じように驚いてしまう

恐怖が「似たもの全般」に拡大してしまうのは、この般化が働くためです。

恐怖と安心を区別できるようになる「弁別」

一方で弁別は、似ている刺激でも違いを区別できるようになることです。

- 例:犬に吠えられた経験があっても、「穏やかな犬」には恐怖を感じず、「吠える犬」だけに反応する

- 例:花火の音は平気だが、雷の音には恐怖を感じる

弁別が進むと、恐怖が必要以上に広がらず、特定の状況だけに限定されます。

般化と弁別のバランスが不安の強さを左右する

恐怖症が重くなるかどうかは、般化と弁別のバランスに影響されます。

- 般化が強すぎる → 生活のあらゆる場面で恐怖が生じ、不安が広がってしまう

- 弁別がうまく働く → 「本当に危険なものだけに反応」できるようになり、恐怖が限定的になる

つまり、恐怖症を理解するには「恐怖がどこまで広がるのか」「どこで区別されるのか」が大事なポイントになるのです。

恐怖が消える仕組み|消去と自発的回復

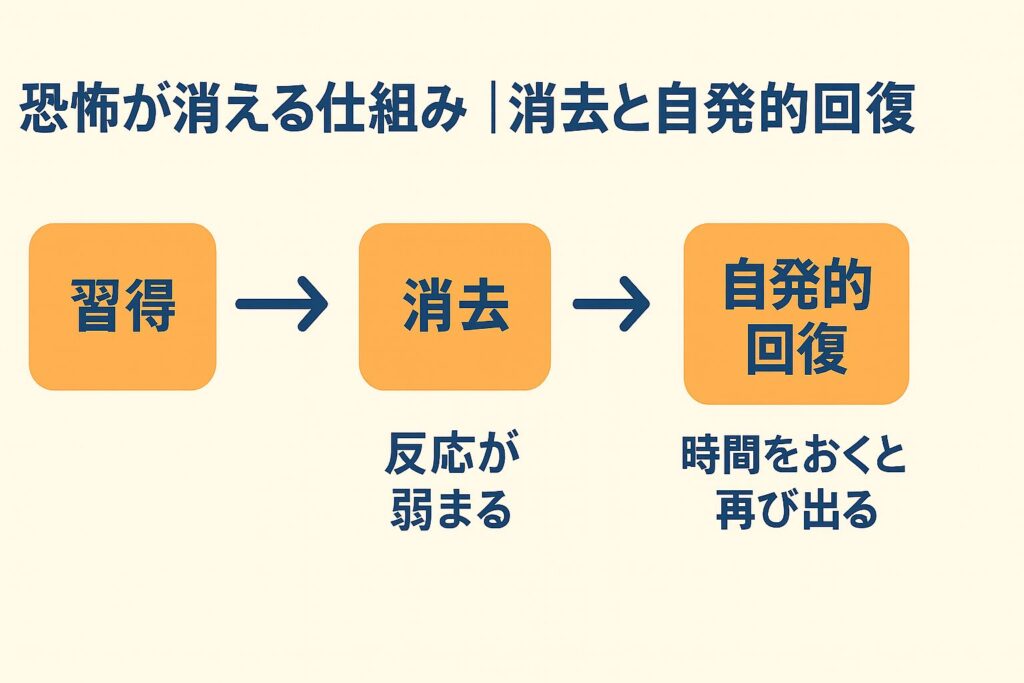

恐怖症は学習によって形成されますが、逆に恐怖を弱めるプロセスも存在します。これが「消去」と「自発的回復」です。

条件づけが弱まる「消去」とは

消去(extinction)とは、条件刺激(CS)を提示しても無条件刺激(US)が続かない状態を繰り返すと、条件反応(CR)が弱まっていく現象です。

- 例:犬に「ベルの音」を聞かせても、餌を与えない状態を続けると、やがて犬はベルに反応して唾液を出さなくなる。

- 恐怖症の場合も「恐怖を感じる場面に何度も直面しても、実際には危険が起こらない」と学ぶと、反応が弱まっていきます。

時間をおくと再び現れる「自発的回復」

しかし、一度消去されても、時間をおくと条件反応が一部戻ることがあります。これを自発的回復(spontaneous recovery)といいます。

- 例:ベルに反応しなくなった犬も、翌日に再びベルを鳴らすと少し唾液を出す。

- 恐怖症でも、一度克服したと思っても、しばらく経つとまた不安がぶり返すことがあります。

恐怖症が自然に治りにくい理由

このように恐怖は「消去」できても、完全に消えるわけではなく、一時的に抑えられているだけです。だからこそ恐怖症は自然には治りにくく、専門的な治療や訓練(暴露療法など)が必要になる場合があります。

恐怖が「学習されるもの」であると同時に、「消えにくいもの」でもあるという点が、恐怖症を理解するうえで重要です。

恐怖症の克服に役立つ心理学的アプローチ

恐怖症は自然に治りにくい特徴がありますが、心理学に基づいた治療法や工夫によって克服が可能です。ここでは代表的なアプローチを紹介します。

暴露療法や系統的脱感作の考え方

- 暴露療法(exposure therapy)は、恐怖の対象に少しずつ直面して「大丈夫だった」という学習を積み重ねる方法です。

- 系統的脱感作(systematic desensitization)は、恐怖刺激に触れる練習をしながらリラックス法を組み合わせる治療です。

👉 ポイントは「安全に慣れていくこと」で、不安が強すぎないよう段階的に進めます。

安心感を結びつける再条件付けの工夫

恐怖を感じる刺激に、安心できる刺激やポジティブな経験を結びつけるのも有効です。

- 例:飛行機恐怖を持つ人が、気分を落ち着ける音楽や深呼吸を同時に行う。

- 「怖い場面=安心も得られる場面」と学習させ、恐怖の連想を弱めます。

現代の治療法(認知行動療法・マインドフルネスなど)

- 認知行動療法(CBT):恐怖を強める思考のクセ(例:「必ず危険が起こる」)を書き換える方法。

- マインドフルネス:恐怖や不安を「ただの感情」として観察し、巻き込まれないようにする練習。

- その他、VR(仮想現実)を使った暴露療法など、最新技術も活用されています。

👉 重要なのは「恐怖は学習されたものだから、学習し直すことで弱められる」という理解です。

まとめ|恐怖症は「学習」で作られ「学習」で変えられる

ここまで見てきたように、恐怖症は古典的条件付けによって学習された反応です。これは裏を返せば、正しい方法で新しい学習を積み重ねれば、恐怖を和らげたり克服したりできるということです。

恐怖症理解のポイントを整理

- 恐怖症は刺激と反応の結びつきで作られる

- 恐怖は「般化」で広がりやすく、「弁別」で区別できるようになる

- 一度消えても「自発的回復」で戻ることがある

- 克服には暴露療法や再条件付けなどの心理学的アプローチが有効

古典的条件付けから学べる予防と対処のヒント

- 「怖い体験=すべて危険」と思い込まず、冷静に状況を評価する

- 少しずつ安全な経験を積み重ねて「恐怖の連想」を書き換える

- 不安を抱えたときにはリラックス法や安心できる習慣を取り入れる

治療や克服に向けた前向きな一歩

恐怖症は苦しいものですが、理解と工夫によって改善可能です。

「学習で作られたものは、学習で変えられる」——この視点を持つことで、恐怖に縛られた人生から少しずつ自由になれます。

👉 もし強い恐怖症で日常生活に支障がある場合は、専門家の支援を受けながら、安心して取り組んでいきましょう。