「なぜ人に嫌われると、あんなに心が痛いんだろう?」そんな疑問を抱いたことはありませんか。

- 周囲の反応に一喜一憂してしまう

- SNSの「いいね」が気になって仕方ない

- 人から拒絶されると自信を失う

もしこんな悩みに心当たりがあるなら、ソシオメーター理論がヒントになるかもしれません。

これは「自尊心=人から受け入れられている度合いを示す心のメーター」とする心理学の考え方です。

この記事では、ソシオメーター理論の基本から「人間関係と自尊心の研究結果」「なぜ嫌われると痛むのか」「5つの人間関係グループ」「現代社会での応用」「人間関係に振り回されないコツ」まで、わかりやすく解説します。

読んだあとには、承認欲求との向き合い方や心の安定のヒントが見つかるはずです。ぜひ最後まで読んでくださいね。

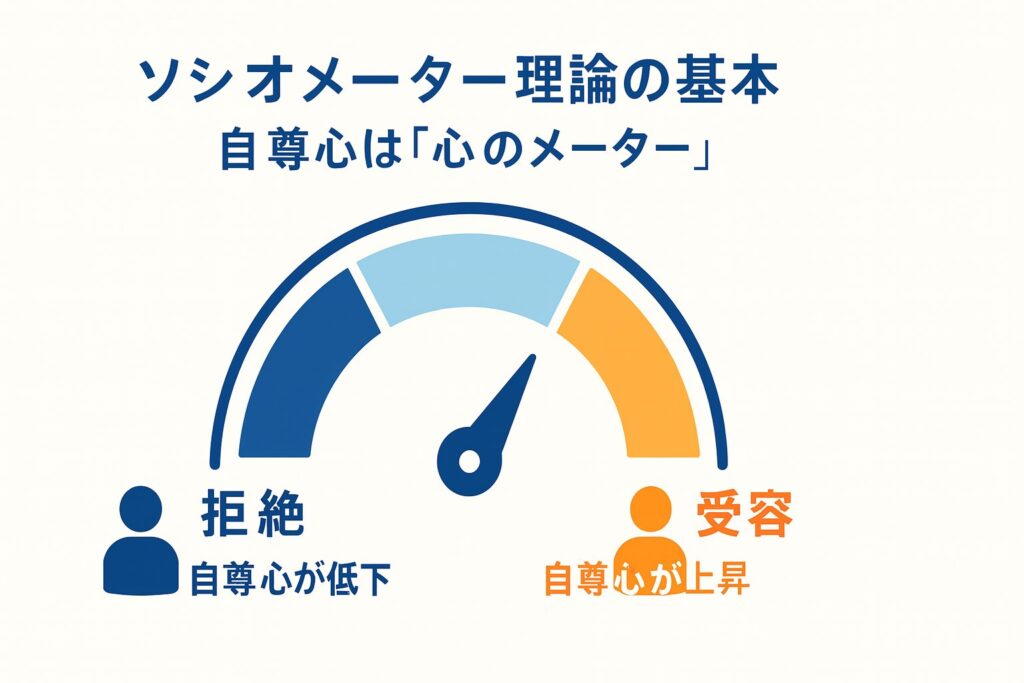

ソシオメーター理論の基本|自尊心は「心のメーター」

ソシオメーター理論とは、自尊心(セルフエスティーム)が「他人からどれだけ受け入れられているか」を示す心理的なバロメーターとして働いている、と説明する心理学の理論です。これはアメリカの心理学者 マーク・リアリー が1990年代に提唱しました。

ソシオメーター理論を提唱した心理学者マーク・リアリーとは

マーク・リアリーは「自己意識」「自尊心」「人間関係」に関する研究で知られる心理学者です。彼の代表的な業績の一つが、このソシオメーター理論です。

リアリーは、自尊心を単なる「自分の内的評価」ではなく、他者との関係性をチェックする心理的な機能として捉えました。

自尊心は「他人に受け入れられているか」を映す心理的指標

ソシオメーター理論では、自尊心は「人間関係における自分の立ち位置」を示すセンサーだとされます。

- 他者に受け入れられている → 自尊心が上がる

- 他者に拒絶されている → 自尊心が下がる

たとえば、SNSで「いいね」がたくさんつくと安心感が増し、自尊心が高まる。逆に無視されると落ち込みやすくなる。この反応を説明できるのがソシオメーター理論です。

進化心理学的背景|生き残りに必要だった「集団からの承認」

人間はもともと集団で生活してきた生き物です。もし仲間から拒絶されれば、食料の共有や安全保障を失い、生存リスクが高まる状況に直面していました。

そのため、人間には「拒絶に敏感に反応するシステム=ソシオメーター」が進化的に備わったと考えられています。

注意点|自尊心は社会的要素だけでなく自己基準にも左右される

ただし、自尊心のすべてが「他人の評価」だけで決まるわけではありません。

- 自分の価値観や達成感に基づいて自尊心を持つ人もいます。

- 例えば「昨日より早く走れた」「自分の理想に近づけた」といった内的な基準によって、自尊心が高まるケースです。

したがって、ソシオメーター理論はあくまで「社会的な側面を説明するモデル」であり、人間の自尊心を一面的に説明するものではないと理解するのが大切です。

人間関係と自尊心の関係|研究でわかっていること

ソシオメーター理論は「自尊心は人間関係の受容度を映すメーター」と説明しますが、これは実際の研究や調査によっても裏づけられています。ここでは、科学的に確認されている人間関係と自尊心のつながりを整理します。

人間関係の価値が高いと自尊心も高まるとされる調査結果

多くの研究で、「人間関係の価値が高い」と見なされる人ほど、自尊心が高い傾向があることが確認されています。

- 友人や仲間にとって「信頼できる存在」「必要とされる存在」と思われる人は、自分自身への評価も安定しやすい。

- 一方で、人間関係の中で価値を感じられないと、自尊心が揺らぎやすくなる。

つまり、「自分が人にとって大事な存在だ」と思えることが、自尊心を守る大きな要素になります。

拒絶や孤立が自尊心を下げるメカニズム

逆に、拒絶や孤立は自尊心を強く低下させることも研究で明らかになっています。

- 仲間外れにされる

- SNSの反応が極端に少ない

- 職場や学校で無視される

こうした経験は「自分の存在が価値を持たないのではないか」という感覚につながり、ソシオメーターの針を下げてしまうのです。

「人からどう見られるか」に敏感になる心理的理由

人は誰でも「他人からどう見られているか」を気にします。これは単なる性格の問題ではなく、人間の生存戦略に組み込まれた心理メカニズムです。

- 集団からの拒絶は、過去の人類にとって「命の危険」と直結していた

- そのため、人間は進化的に「周囲の評価」に敏感になるよう設計されている

この視点から見ると、「人の目が気になる」「嫌われるのが怖い」という気持ちは、誰にでもある自然な心理だと理解できます。

なぜ嫌われると心が痛むのか|心理学的な理由

誰かに嫌われたり、仲間から拒絶されたとき、私たちは単なる気分の落ち込みだけでなく、「心が痛い」と感じるほどの強い反応を示すことがあります。これは偶然ではなく、心理学や神経科学で裏づけられている現象です。

「拒絶の痛み」は身体的な痛みと同じ脳領域で処理される

研究によると、社会的な拒絶の痛みと身体的な痛みは、脳の同じ領域(前帯状皮質など)で処理されることが分かっています。

- 友人に無視されたときの苦しさ

- 恋人にフラれたときの胸の痛み

これらは「心の比喩」ではなく、実際に脳が“痛み”として認識しているのです。

そのため、嫌われたときに感じる痛みは本当にリアルなもので、身体的ケガと同じくらい強烈に作用します。

承認欲求とソシオメーター理論のつながり

人が「嫌われたくない」と感じる根底には、承認欲求があります。

- 承認欲求とは「人から認められたい」「受け入れられたい」という欲求のこと。

- ソシオメーター理論では、この承認欲求が自尊心と直結していると説明されます。

つまり、他人に受け入れられる → ソシオメーターが上がる → 自尊心が高まる。

逆に拒絶される → ソシオメーターが下がる → 自尊心が低下する、という仕組みです。

孤独や仲間外れがストレスや不安を引き起こす仕組み

人間にとって孤独はただの寂しさではなく、ストレスや不安を増大させるリスク要因です。

- 孤立すると、自分の存在価値が疑わしく感じられる

- 「誰からも必要とされていない」という感覚が、不安や抑うつにつながる

- 長期的には健康状態や免疫力にまで悪影響を与えることも報告されています

つまり、嫌われることの「痛み」は心理的にも身体的にも実在し、無視できない影響を持つのです。

ソシオメーター理論が示す5つの人間関係のグループ

マーク・レアリーは、人間関係の価値に最も大きな影響を与える主要なグループを 5種類 に分類しました。これは、自尊心を左右する要因がどのような関係に基づいているのかを整理するものです。

① マクロレベル(コミュニティや社会的集団)

地域社会や学校、会社、文化的な共同体など、大きな集団への所属感を指します。

- 例:地域の一員として認められる、国の文化に受け入れられる

- 所属感が強いと安心感が得られ、自尊心も高まりやすい

② 手段的な連合(チームや職場)

共通の目標を持つチームや職場など、目的達成のために集まる関係です。

- 例:職場でのプロジェクトメンバー、スポーツチームの仲間

- 貢献度が評価されると「自分は役立っている」と感じ、自尊心が上がる

③ 交際関係(恋愛・配偶)

恋人やパートナーとの関係は、個人の承認欲求に直結する重要な人間関係です。

- 例:恋人から愛されている実感、夫婦関係での支え合い

- 拒絶されると心の痛みが強く、ソシオメーターの針も大きく下がる

④ 親族関係(家族・血縁)

家族や親族といった血縁に基づくつながりです。

- 例:親や兄弟に認められる、親族の集まりで居場所を感じる

- 家族からの承認は、幼少期から自尊心形成に強い影響を与える

⑤ 友情(友人とのつながり)

友人は、日常生活の中で最も身近な心理的支えです。

- 例:悩みを共有できる友人、遊びや趣味を一緒に楽しむ仲間

- 友情による承認は「社会的に受け入れられている」という感覚を補強し、自尊心を安定させる

現代社会でのソシオメーター理論の応用例

ソシオメーター理論は古典的な心理学理論ですが、現代社会、とくにSNSや職場・学校生活の中での人間関係を理解する上でも非常に役立ちます。ここでは、日常で実感しやすい応用例を見ていきましょう。

SNSの「いいね」に一喜一憂する心理をどう説明できるか

SNSで「いいね」やコメントの数が気になるのは、他者からの承認をリアルタイムで測っているからです。

- 「いいね」が多い → 受け入れられていると感じ、自尊心が上がる

- 反応が少ない → 拒絶された気分になり、自尊心が下がる

このように、SNSはまさにソシオメーターを強調する仕組みであり、人の承認欲求を刺激しやすい環境といえます。

職場や学校での承認とモチベーションの関係

仕事や学業の場面でも、承認があるかないかがモチベーションに直結します。

- 上司や先生からの評価やフィードバック

- チームの仲間からの感謝や信頼

- グループ内での役割の有無

これらがプラスに働けば自尊心が高まり、やる気につながります。逆に無視されたり、努力が認められないと「自分は不要では?」と感じ、モチベーションが下がります。

承認を得られないときに心が不安定になる理由

承認が不足すると、ソシオメーターの針は下がり、自尊心が不安定になります。

- 孤独感や不安感が増える

- 過剰に人の反応を気にするようになる

- 長期的にはストレスや抑うつにつながる可能性もある

これは人間の脳に組み込まれた自然な反応です。だからこそ、承認を求めすぎず、自分で自尊心を支える工夫が必要になってきます。

ソシオメーター理論から学べる人間関係のヒント

ソシオメーター理論は「自尊心は人間関係に左右される」という現実を示していますが、ここから学べるのは「どうやって人間関係に振り回されすぎずに生きるか」というヒントでもあります。

「嫌われた=自分の価値がない」と思わない考え方

人間関係で嫌われることは誰にでもあります。

- 意見の違い

- 相性の問題

- 相手の都合や心境

これらは必ずしも「あなたの価値が低い」という意味ではありません。「ソシオメーターが一時的に下がっただけ」と捉えると、過度に自己否定せずにすみます。

自尊心の針を安定させるための心理的工夫

自尊心は「他人からの評価」に揺さぶられやすいものですが、自分で安定させる方法もあります。

- 小さな成功体験を積み重ねる(例:1日のタスクをこなす)

- 自分の価値観に沿った行動をする(例:大事にしたい人に時間を使う)

- 信頼できる少人数の人間関係を大切にする

これらは「外部からの承認」に依存しない自尊心を育てる助けになります。

承認に振り回されない生き方を実践するコツ

現代はSNSなどで承認が可視化されやすく、振り回されやすい時代です。そこで大切なのは:

- 人からの評価は参考にするが、すべてを委ねない

- 自分にとって意味のある活動に集中する

- 「数」より「質」のつながりを重視する

こうした姿勢を持つことで、ソシオメーターの針に過敏に反応せず、より落ち着いて人間関係を築けるようになります。

まとめ|ソシオメーター理論で理解する「心の痛み」と自尊心

ここまで見てきたように、ソシオメーター理論は「自尊心は人間関係の受容度を映す心理的センサー」であると説明しています。嫌われたり孤立したときに感じる心の痛みは、人間に備わった自然な反応です。

自尊心は人間関係の価値を映すセンサーである

- 承認されれば自尊心は上がり、拒絶されれば下がる。

- これは進化の過程で「集団から外されない」ために備わった重要な仕組み。

ただし内的な基準も影響するため一面的に捉えないことが重要

- ソシオメーター理論は「社会的な側面」を強調しているが、自分の価値観や達成感に基づく内面的な自尊心もある。

- つまり、自尊心は「外からの承認」と「内なる基準」の両方で形づくられる。

人間関係をより健全に育むことが、自尊心を高める近道

- 承認に依存しすぎず、自分の行動や価値観を軸にする

- 人間関係でのつながりを理解することで、心の痛みを前向きに捉えられる

- 数より質を大事にする(広く浅くより、信頼できる関係を)

✅ まとめると、ソシオメーター理論は「なぜ嫌われると心が痛いのか」を解き明かす心理学的な理論です。そして同時に、自尊心を守るには他者からの承認だけでなく、自分自身の価値観を大切にすることが欠かせない、というメッセージを私たちに伝えています。