「年を重ねること=衰えること」と感じて、不安になったことはありませんか?

- 体力や集中力が落ちて、以前のように活動できない

- やりたいことが多すぎて、どれを優先すべきか迷っている

- 老後の生活に希望よりも心配が先に立ってしまう

そんなモヤモヤに役立つのが、心理学者バルテスが提唱した生涯発達理論(SOCモデル)です。これは「選択・最適化・補償」という3つの工夫で、年齢を重ねても豊かに生きるための考え方を示したもの。この記事では、SOCモデルの基本からエリクソンなど他の理論との違い、そして趣味やキャリアへの実践的な活用例までわかりやすく紹介します。

ぜひ最後まで読んでくださいね。

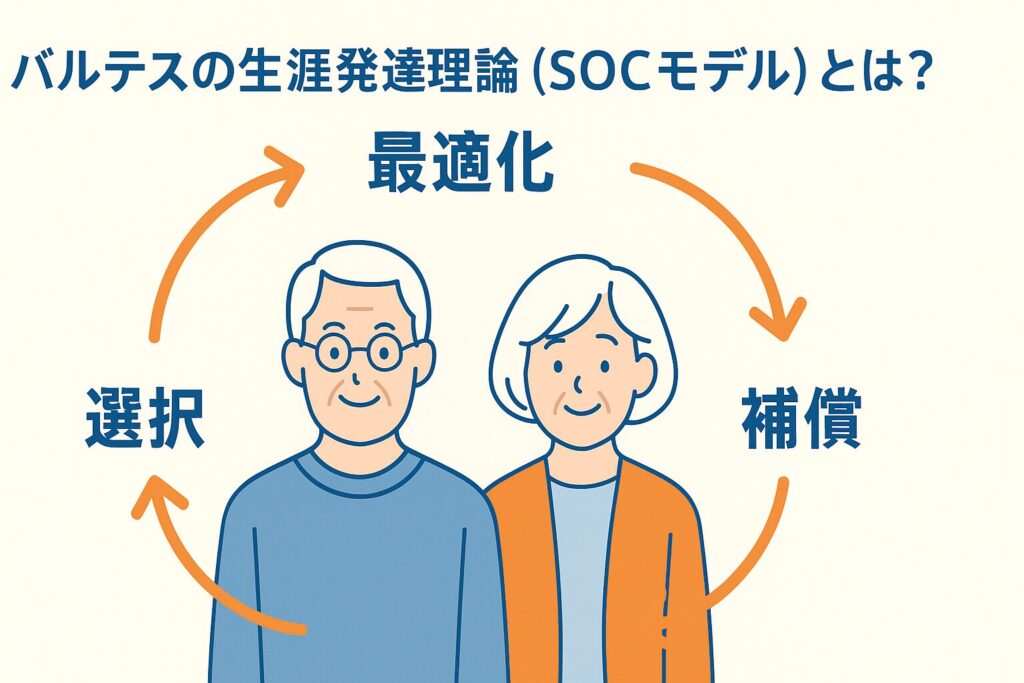

バルテスの生涯発達理論(SOCモデル)とは?

「バルテスの生涯発達理論(SOCモデル)」は、ドイツの心理学者 ポール・B・バルテス が提唱した、人生を通じた発達を説明する理論です。バルテスは「生涯発達心理学」の第一人者で、人は子どもから大人へと成長するだけでなく、老年期においても新たな発達や適応が続くと考えました。

この理論の大きな特徴は、人生を前向きに生きるための3つの戦略、つまり 「選択(Selection)」「最適化(Optimization)」「補償(Compensation)」 にあります。

- 選択:自分にとって大切な目標や活動に集中すること

- 最適化:その目標を達成するために工夫を重ね、力を発揮すること

- 補償:できなくなったことを、別の方法や支援で補うこと

例えば、年齢を重ねて体力が落ちたら、若い頃のように何でも挑戦するのではなく「続けたい趣味を一つ選ぶ(選択)」、その趣味を楽しむために知識やスキルを磨く(最適化)、どうしても難しい部分は道具や他者のサポートで補う(補償)、というように考えます。

バルテスは「老い=衰退ではない」と強調しました。むしろ、老いは 「適応と成長のプロセス」 であり、やり方を工夫することで人生をより充実させることができるのです。

つまりSOCモデルは、単なる心理学の理論ではなく、私たちが 変化や制約に直面したときにどう前向きに生きるか を教えてくれる、実践的な人生の指針ともいえるのです。

SOCモデルの3つの柱をわかりやすく解説

バルテスの生涯発達理論(SOCモデル)の中心にあるのが、「選択」「最適化」「補償」 の3つの柱です。これらは、どの年代の人にも当てはまる「人生をうまく生き抜くための戦略」といえます。

1. 選択(Selection):大事な目標に集中する

人生には時間・体力・お金といった資源の限界があります。だからこそ、何でも同時に追いかけるのではなく、自分にとって本当に大事なことを選び取る必要があります。

- 例:50代で複数の趣味を持っていた人が、体力の低下を感じて「写真撮影」に絞る。

2. 最適化(Optimization):工夫して成果を高める

選んだ目標を充実させるために、知識やスキルを磨き、努力を重ねて最善の状態を作ることです。

- 例:写真撮影を続けるために、講座に通って技術を学んだり、作品展に出展してモチベーションを高める。

3. 補償(Compensation):できない部分を別の手段で補う

年齢や環境の変化によって、できなくなることは必ず出てきます。そのときは 道具や他者のサポートを利用して補うのが大切です。

- 例:手ブレが増えたら三脚や手ブレ補正機能を使う、体力が落ちたら撮影場所を工夫する。

4. 能動的選択と損失ベース選択

「選択」には2種類あります。

- 能動的選択:自分の希望や挑戦から選ぶ(例:新しい趣味を始める)

- 損失ベース選択:失った機能や環境に合わせて優先順位を変える(例:複数の趣味を1つに絞る)

両方の選択をうまく組み合わせることで、人生の質を保ちながら、変化に適応できます。

SOCモデルと他の発達理論との違い

バルテスのSOCモデルは「老いを成長のチャンス」として捉える点が特徴的ですが、心理学には他にも有名な発達理論があります。ここでは、エリクソンの発達課題理論、レビンソンのライフサイクル理論、そしてレジリエンスやコーピングの考え方と比較して違いを整理してみましょう。

1. エリクソンの発達課題との比較(統合 vs SOCモデル)

- エリクソンは「老年期の課題は『統合 vs 絶望』」としました。つまり、人生を振り返り「やりきった」と思えるか、それとも後悔にとらわれるか、という視点です。

- 一方SOCモデルは、過去を評価するだけでなく、今の生活で選び・工夫し・補うことで前向きに生きることを強調します。

👉 エリクソンが「人生の振り返り」を重視するのに対し、SOCモデルは「現在と未来への行動」に焦点を当てているのです。

2. レビンソンのライフサイクル理論との関係

- レビンソンは人生を「四季(era)」に分け、特に中年期の危機に注目しました。

- SOCモデルはライフサイクル全体を対象としつつ、特に高齢期でも発達が続くことを示しました。

👉 レビンソンが「転換点」を描いたのに対し、バルテスは「継続的な適応のプロセス」を強調しています。

3. レジリエンスやコーピングとの共通点と相違点

- レジリエンス:困難に直面しても立ち直る力。

- コーピング:ストレスへの対処法。

- SOCモデルと共通するのは「困難に対してどう適応するか」を扱う点です。

- ただし、レジリエンスやコーピングは心理的な回復力に重点があるのに対し、SOCモデルは「選択・最適化・補償」という行動戦略を体系的に示しているのが特徴です。

老年期を豊かにするSOCモデルの実践例

SOCモデルは「理論」としてだけでなく、日常生活や仕事、人間関係の中で実践できる具体的な指針でもあります。ここでは、老年期を豊かにするための応用例を紹介します。

1. 趣味や学び直しに集中する「選択」の工夫

- 年齢を重ねると、すべてを同じペースで続けるのは難しくなります。

- 本当に大切な趣味や学びを一つに絞り込むことで、生活の満足度が高まります。

- 例:旅行・楽器・スポーツの中から「ピアノ」に集中し、深める。

- 例:新しい語学を学ぶことで脳を刺激し、生活に張りが出る。

2. 体力や認知力の変化に応じた「補償」の方法

- 老いに伴う制約は避けられませんが、補う工夫で継続可能になります。

- 視力が低下したら大きな文字や読み上げソフトを使う。

- 運動が難しくなったらジムのマシンではなくウォーキングを取り入れる。

- 買い物が大変になったら宅配サービスを利用する。

3. キャリアや人間関係でのSOCモデルの応用

- 仕事では、若い頃のように何でもこなすのではなく、経験を活かせる領域に役割を絞ることで活躍できます。

- 例:現場作業より後進の指導に力を注ぐ。

- 人間関係では、広く浅いつながりを減らし、親しい人との深い交流に時間を使うことで心の満足度が高まることがあります。

SOCモデルから得られる人生のヒント

バルテスのSOCモデルは、老年期に限らず、私たちの人生全体に役立つ考え方を与えてくれます。ここでは、モデルから導かれる3つの大切なヒントを整理します。

1. 「老い=喪失」ではなく「焦点化で得られる豊かさ」

- 一般的に「老い=失うこと」と思われがちですが、SOCモデルは違います。

- できないことを数えるのではなく、できることに焦点を当てることで、新たな豊かさが生まれるのです。

- 例:スポーツ全般は難しくなっても、ウォーキングに集中することで心身の健康を維持できる。

- 例:多くの人と会えなくなっても、親しい数人との深い関係に幸せを見いだせる。

2. 高齢期だけでなく中年・若者にも役立つ考え方

- SOCモデルは「老年期のための理論」と思われがちですが、実はどの世代にも応用可能です。

- 若者 → 学業やキャリアでやることを絞り、強みを磨く。

- 中年 → 家族・仕事・趣味のバランスを調整し、補償しながら継続。

- 高齢者 → 健康や時間に合わせて活動を最適化。

- 人生のどの時点でも「選択・最適化・補償」の原則は有効なのです。

3. 人生設計やキャリアデザインにどう活かせるか

- キャリアや人生の岐路に立ったときも、SOCモデルは道しるべになります。

- 何を優先するか?(選択)

- どうすれば成果を高められるか?(最適化)

- 失ったものをどう補うか?(補償)

- この3つを意識するだけで、現実に合わせつつ納得感のある生き方をデザインできます。

まとめ|バルテスの生涯発達理論が示す前向きな老年期

バルテスの生涯発達理論(SOCモデル)は、老いを「衰退」ではなく「工夫と成長のプロセス」として捉える視点を私たちに与えてくれます。ここで記事全体を振り返りながら、これからの人生にどう活かせるかを整理しましょう。

1. 記事全体のポイント整理

- 提唱者:心理学者ポール・B・バルテス。生涯発達心理学の代表的理論。

- 基本概念:選択・最適化・補償の3つの戦略。

- 老いの捉え方:「できないことに目を向ける」のではなく、「できることを工夫する」。

- 他理論との違い:エリクソンが「振り返り」を重視したのに対し、SOCは「今と未来の行動」に焦点。

- 実践例:趣味を絞る・道具を活用する・キャリアを調整するなど、日常の工夫で誰でも取り入れられる。

- 人生への応用:若者から高齢者まで、あらゆるライフステージで有効。

2. これからの人生にSOCモデルをどう取り入れるか

- 選択:自分にとって本当に大切なものを明確にする

- 最適化:その目標を楽しみ、成果を伸ばす工夫をする

- 補償:失った部分を新しい方法で補う

この3つを意識すれば、制約があっても「今を豊かに生きる」ことができます。