「やりたいのに動けない…」そんな自分にイライラしたり、落ち込んだりしていませんか?

- やる気はあるのに、なぜか足がすくんでしまう

- 失敗が怖くて挑戦できない

- 仕事や家庭の板挟みで身動きが取れない

実はこれらは、心理学でいう葛藤が原因かもしれません。葛藤とは「やりたい」と「やめたい」が心の中でぶつかり合う状態のこと。心理学では古くから多くの理論で説明されてきました。

この記事では、レヴィンの「接近・回避の葛藤」やラザルスの「認知的評価理論」、アトキンソンの「達成動機理論」など、代表的な10の心理学理論をわかりやすく紹介します。理論ごとのポイントと、共通する「行動できない仕組み」、さらに乗り越えるヒントまで解説していきます。

読み終えたころには、自分を責めるのではなく「仕組みだから仕方ない」と納得でき、次の一歩を踏み出すヒントがきっと見つかるはずです。ぜひ最後まで読んでくださいね。

やりたいのに動けないのはなぜ?葛藤と心理学の関係

葛藤とは?心理学における基本的な定義

心理学でいう葛藤(かっとう)とは、複数の欲求や感情、価値観が同時に存在し、どちらを選ぶか決められない心理状態を指します。

例えば、「資格の勉強をしたいけど、今はゲームで遊びたい」という気持ちが同時にあるとき、心の中で綱引きが起こります。これが葛藤です。

葛藤は人間なら誰もが経験する自然な現象であり、日常の小さな迷いから人生の大きな決断まで、あらゆる場面で見られます。

「行動できない原因」としての葛藤の仕組み

「やりたいのに動けない」状態の多くは、この葛藤によって引き起こされます。

- 行動したい気持ち(前向きな欲求)

- 避けたい気持ち(不安・恐怖・面倒くささ)

この2つが同時に働くと、足が止まってしまうのです。

たとえば、「プレゼンで自分の意見を発表したいけど、失敗して恥をかきたくない」と思うと、結果的に発表できなくなることがあります。

つまり、「行動できない原因」は、心の中で欲求がぶつかり合っているせいなのです。

リスクとリターン、欲求・自我・義務のせめぎ合い

葛藤をもう少し詳しく見ると、次のような力がせめぎ合っています。

- リターン(得たいもの):達成感・成長・成功

- リスク(避けたいもの):失敗・恥・損失

- 欲求:「こうしたい!」という衝動や願望

- 自我:現実的に可能かどうかを冷静に判断する部分

- 義務:「こうあるべき」「こうしなければならない」という社会的・道徳的な圧力

このように、1人の中で「得たい未来」と「避けたい失敗」が同時に働き、さらに「やりたい気持ち」と「やるべき気持ち」が複雑に絡み合うことで、行動がストップしてしまいます。

行動できない心理を説明する代表的な心理学理論10選

ここからは、「やりたいのに動けない」という葛藤を説明してくれる代表的な心理学理論を紹介します。

1つひとつの理論は研究者や背景が異なりますが、どれも「行動できない原因」を理解する上で役立ちます。

① クルト・レヴィンの葛藤理論|接近・回避の3つのパターン

レヴィンは人の行動を「力のバランス」として捉え、葛藤を次の3つに分けました。

- 接近—接近型:どちらも魅力的な選択で迷う(例:旅行先をヨーロッパにするかアメリカにするか)。

- 回避—回避型:どちらも嫌な選択で迷う(例:嫌な仕事を続けるか、収入ゼロで辞めるか)。

- 接近—回避型:1つの対象にプラスとマイナスが同時にある(例:昇進したいけど責任が重くなる)。

👉 特に「やりたいけど怖い」という状態は接近—回避型に当たり、行動できない心理をよく説明してくれます。

② ラザルスの認知的評価理論|「脅威」と「挑戦」の見え方で変わる

ラザルスは「出来事そのもの」ではなく、どう評価するかによって感情や行動が変わると考えました。

- 一次的評価:「これは脅威か?挑戦か?」

- 二次的評価:「自分に対処できる力はあるか?」

同じ状況でも、「挑戦」と評価すれば行動につながり、「脅威」と捉えると行動が止まります。

👉 行動できないときは「自分の評価の仕方」を点検することが大切です。

③ フロイトの精神分析的葛藤モデル|イド・自我・超自我のせめぎ合い

フロイトは心を3つに分けました。

- イド(本能的欲求):「やりたい!」

- 超自我(理想・道徳):「そうしてはいけない!」

- 自我(調整役):現実的に判断しバランスを取る

この三者が衝突すると葛藤が生まれます。

👉 例えば「遊びたい(イド)」と「勉強しなきゃ(超自我)」のせめぎ合いで行動が止まるのは典型的な例です。

④ アトキンソンの達成動機理論|成功動機と失敗回避動機のバランス

アトキンソンは人の行動を「成功したい気持ち」と「失敗を避けたい気持ち」の2つで説明しました。

- 成功動機が強い人:挑戦しやすく、行動が活発。

- 失敗回避動機が強い人:リスクを避けるため、行動を控える傾向。

👉 行動できないときは「失敗したらどうしよう」という気持ちが強く働いていることが多いのです。

⑤ ヒギンズの制御焦点理論|促進焦点と防止焦点の違い

ヒギンズは人の動機づけを2種類に分けました。

- 促進焦点:理想や成功を目指す → チャレンジに積極的。

- 防止焦点:失敗や損失を避ける → 慎重で消極的。

同じ目標でも「得たい未来」に焦点を当てるか「避けたい失敗」に焦点を当てるかで、行動の仕方が変わります。

⑥ ヒギンズの自己不一致理論|「理想自己」と「現実自己」のズレが苦しみを生む

人にはいくつかの「自己イメージ」があります。

- 現実自己:自分が今こうだと思う姿

- 理想自己:こうなりたいと願う姿

- 義務自己:こうあるべきだと思う姿

これらの間に不一致があると、失望や不安が生じ、行動にブレーキがかかります。

👉 「理想は高いけど現実が追いつかない」ときに動けなくなるのは、この理論で説明できます。

⑦ 認知的不協和理論(フェスティンガー)|信念と行動の矛盾が不快感を生む

フェスティンガーは、人は信念と行動の不一致(不協和)に強い不快感を覚えると述べました。

- 例:健康のために禁煙したい(信念) vs タバコを吸ってしまう(行動)

この不快感を減らそうと、人は「行動を変える」か「認知を変える」方向に動きます。

👉 不協和を避けるために行動が止まる場合もあるのです。

⑧ 役割葛藤理論|仕事・家庭・人間関係の板挟みから行動できなくなる

人は複数の役割を持っています。例えば「会社員」「親」「友人」。

それぞれの役割に異なる期待や義務があると、葛藤が生じます。

- 仕事を優先すると家庭に迷惑がかかる

- 家庭を優先すると仕事が疎かになる

👉 こうした板挟みの中で「どちらも選べず行動できない」状態が起こります。

⑨ 接近・回避の神経科学モデル(BIS/BAS理論)|脳の働きが行動を止める

神経科学では、脳に「行動活性化系(BAS)」と「行動抑制系(BIS)」があるとされます。

- BAS:報酬を得ようと行動を促す

- BIS:罰や危険を避けようと行動を止める

両方が同時に働くと、前に進みたいのに足がすくむという状態になります。

👉 これは不安や緊張で動けなくなるときの生理的メカニズムを説明しています。

⑩ 二重束縛理論(ダブルバインド)|矛盾したメッセージで身動きできなくなる

バーツンらが提唱した理論で、矛盾したメッセージを同時に受け取ると行動ができなくなる現象を指します。

- 例:「自由にしていい」と言われつつ「失敗は絶対にするな」と言われる

このような二重の拘束は強い混乱と葛藤を生み、何もできなくなる原因になります。

心理学理論から見える「行動できない葛藤」の共通点

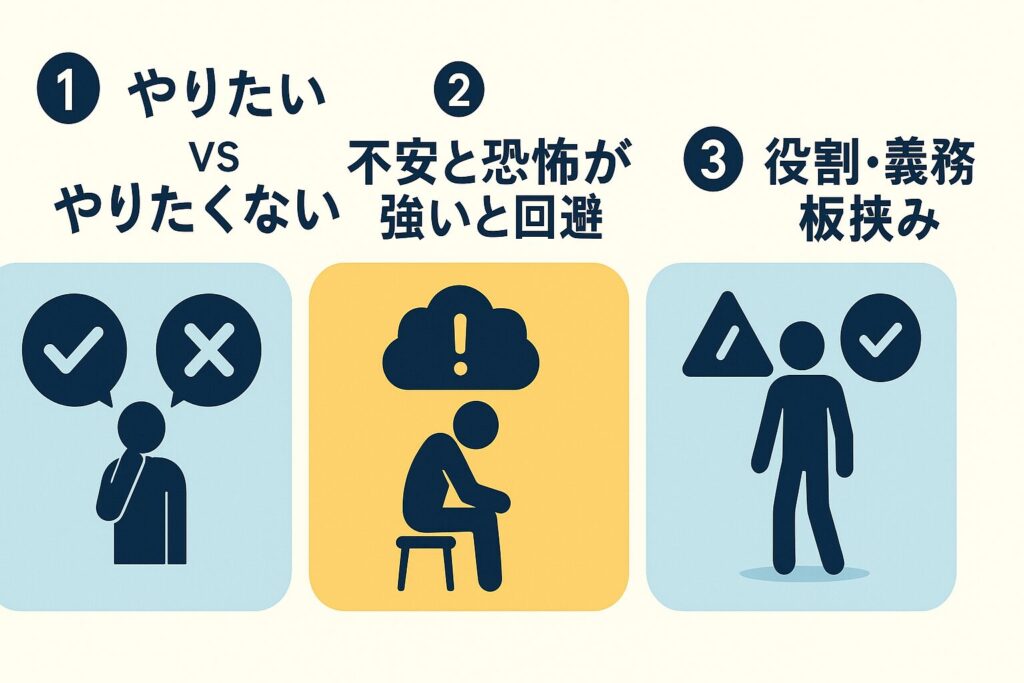

これまで紹介した10の理論は、研究者や背景こそ違いますが、「行動できない葛藤」にはいくつかの共通パターンがあることを示しています。ここではその代表的な3つを整理します。

①「やりたい」と「やりたくない」が同時に働く

- どの理論にも共通しているのは、前に進みたい気持ちとブレーキをかける気持ちが同時に存在するという点です。

- 例:昇進のチャンス → 「挑戦したい(接近)」 vs 「失敗が怖い(回避)」

- この二重の力が綱引きのように働き、結果として足が止まってしまいます。

👉 レヴィンの「接近–回避型葛藤」やBIS/BAS理論が、このメカニズムをよく説明しています。

②不安や恐怖が強いと回避が優先される

- 人間はもともと「損失を避けたい」という心理(損失回避バイアス)を持っています。

- そのため、不安や恐怖の感情が強いと、やりたい気持ちよりも回避行動が優先される傾向があります。

- 例:人前で話す → 「発表したい」より「恥をかきたくない」が勝って行動できない。

👉 ラザルスの「認知的評価理論」やアトキンソンの「達成動機理論」がこの点を示しています。

③役割や義務が葛藤を複雑にする

- 行動できない背景には、社会的な役割や義務も大きく関わります。

- 「やりたい」 vs 「やるべき」のせめぎ合いが強くなると、葛藤はより複雑になります。

- 例:家庭を大事にしたいけど、仕事の責任も果たさなければならない。

👉 フロイトの「自我と超自我の対立」や「役割葛藤理論」、さらにヒギンズの「自己不一致理論」も、この状況を的確に説明しています。

✅ まとめると:

- 行動できない葛藤には、「欲求の二面性」「不安の優先」「役割・義務の板挟み」という共通点がある。

- これらを知ることで「自分だけの問題」ではなく、「人間に共通する仕組み」として理解できるようになります。

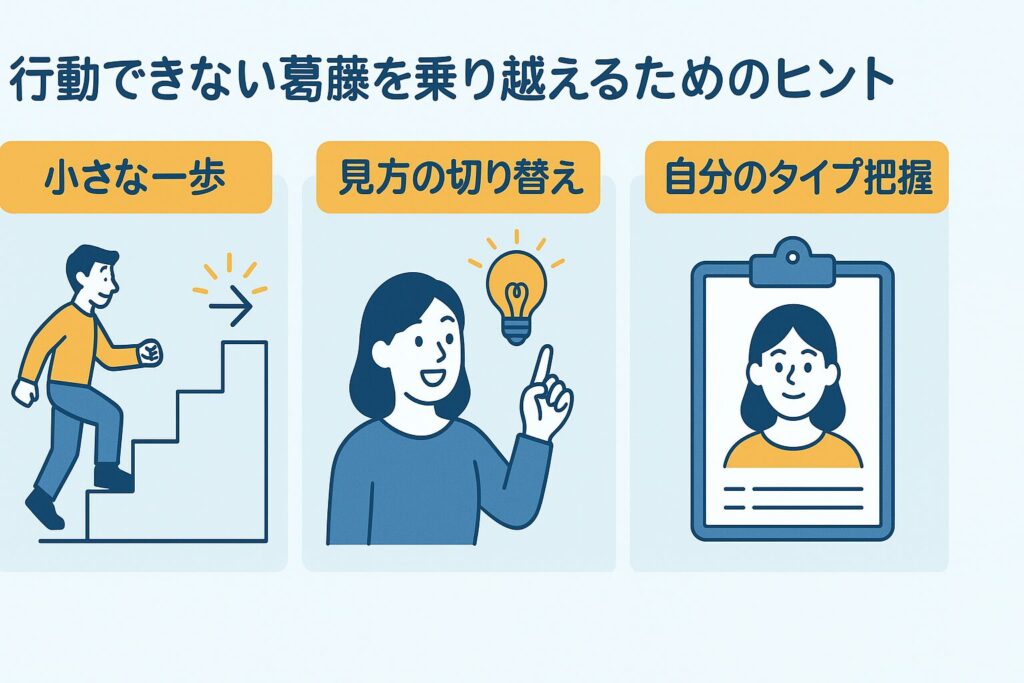

行動できない葛藤を乗り越えるためのヒント

心理学理論を理解すると、「なぜ自分が動けないのか」が見えてきます。

でも大事なのは、そこからどう乗り越えていくかです。ここでは、実践的に使えるヒントを3つ紹介します。

①小さな一歩を踏み出すことで葛藤を弱める

- 大きな目標やリスクを前にすると、接近と回避の力が強くぶつかり合います。

- そこで有効なのが、小さなステップに分けて行動することです。

例:

- 「資格の勉強を始めたい」 → まずは机に参考書を出す

- 「運動したい」 → まずは5分だけ散歩する

👉 小さな行動は回避の不安を刺激せず、「できた!」という成功体験を積み重ねやすくなります。

②「挑戦」と「脅威」の見方を切り替える

- ラザルスの理論で説明したように、同じ出来事も「挑戦」と見るか「脅威」と見るかで結果が変わります。

- 「失敗したらどうしよう」ではなく「学びのチャンス」と捉えるだけで、心のブレーキが弱まります。

👉 認知の切り替えは練習で身につきます。

- ネガティブな考えに気づいたら「別の見方はできないか?」と問い直す習慣を持つのが効果的です。

③自分の葛藤タイプを知ると対処しやすい

- 行動できない理由は人によって異なります。

- 失敗回避動機が強いタイプ → 小さな成功体験で安心を積み重ねる

- 自己不一致が強いタイプ → 「理想を下げる」より「現実を少しずつ理想に近づける工夫」が有効

- 役割葛藤が多いタイプ → 優先順位を整理して、すべてを完璧にこなそうとしない

✅ ポイント:

- 「やりたいけど動けない」ときは、心理的な仕組み。

- 小さな一歩・見方の切り替え・自分のタイプ把握、この3つを組み合わせると行動のハードルが下がります。

まとめ|心理学理論を知れば「行動できない」原因が見えてくる

ここまで、レヴィン・ラザルス・フロイト・アトキンソン・ヒギンズ、そして認知的不協和理論や役割葛藤理論など、行動できない葛藤を説明する心理学理論を紹介してきました。

それぞれの視点は違いますが、共通して「やりたい気持ち」と「避けたい気持ち」のせめぎ合いが、私たちを立ち止まらせることを示しています。

学んだ理論を日常にどう活かすか

- レポートや試験対策だけでなく、自分の生活の振り返りに役立てられます。

- 「今の自分はレヴィンでいう接近–回避型かな?」

- 「失敗回避動機が強くなっているのかも」

👉 こう考えることで、自分の行動の停滞を客観的に理解できます。

葛藤は「人間らしさ」

- 行動できないとき、多くの人は「自分はダメだ」と責めがちです。

- でも心理学が示すのは、葛藤は人間に普遍的な現象だということ。

- 人間が社会や環境に適応するための自然なプロセスです。

理解が進むと行動への第一歩を踏み出しやすくなる

- 理論を知ることは、自分を責めるのではなく仕組みを理解することにつながります。

- 「仕組みだから仕方ない。じゃあ、どう工夫すればいいか?」と発想を切り替えやすくなります。

- 小さな一歩や認知の切り替えを試すことで、「動けない自分」から少しずつ前に進めます。

✅ 最後に:

心理学理論は、行動できないときの心の地図として活用できます。

知識を持つことで不安は和らぎ、あなたの行動はきっと軽くなるはずです。