- 仕事はしているけど、やりがいを感じられない

- 他人から認められても、なぜか満足できない

- 「自分の可能性を発揮したい」と思いつつ、何から始めればいいのかわからない

そんなモヤモヤの背景にあるのが、マズローの欲求5段階説で最上位に位置づけられる「自己実現欲求」です。これは「自分の才能や強みを最大限に活かして、理想の自分に近づこうとする欲求」のこと。

この記事では、自己実現欲求の意味や承認欲求との違い、心理学の理論や有名な事例、さらに満たすための実践方法までをわかりやすく整理しました。読むことで「自分らしい生き方」のヒントが見えてくるはずです。ぜひ最後まで読んでくださいね。

自己実現欲求とは?意味と基本的な定義

自己実現欲求のシンプルな定義

自己実現欲求とは、マズローの欲求5段階説の中で最上位に位置する欲求であり、

「自分の可能性や才能を最大限に発揮して、理想の自分になろうとする欲求」のことを指します。

たとえば、

- 音楽が好きな人が「自分の曲を作って発表したい」と思う

- 仕事で「単に収入を得るだけでなく、自分の力を活かしたい」と考える

こうした心の動きは、まさに自己実現欲求の表れです。

自己実現欲求は「生きるための欲求」ではなく、「どう生きるか」という人生の質に関わる欲求だと理解すると分かりやすいでしょう。

「やりがい」「生きがい」との関係

自己実現欲求は、日常生活でよく使う「やりがい」や「生きがい」と深く関係しています。

- やりがい → 「この仕事は自分に合っている」「取り組んでいて楽しい」と感じること

- 生きがい → 「自分はこのために生きている」と思えるような大きな意味づけ

自己実現欲求が満たされていると、仕事でも趣味でも「ただこなす」のではなく、心の充実感や成長実感を得ることができます。

逆に、この欲求が満たされないと、

- 「自分は何のために頑張っているのだろう?」

- 「やりたいことが見つからない…」

といった不満や虚無感につながりやすくなります。

つまり、自己実現欲求は「人生を豊かにする心の原動力」と言えるのです。

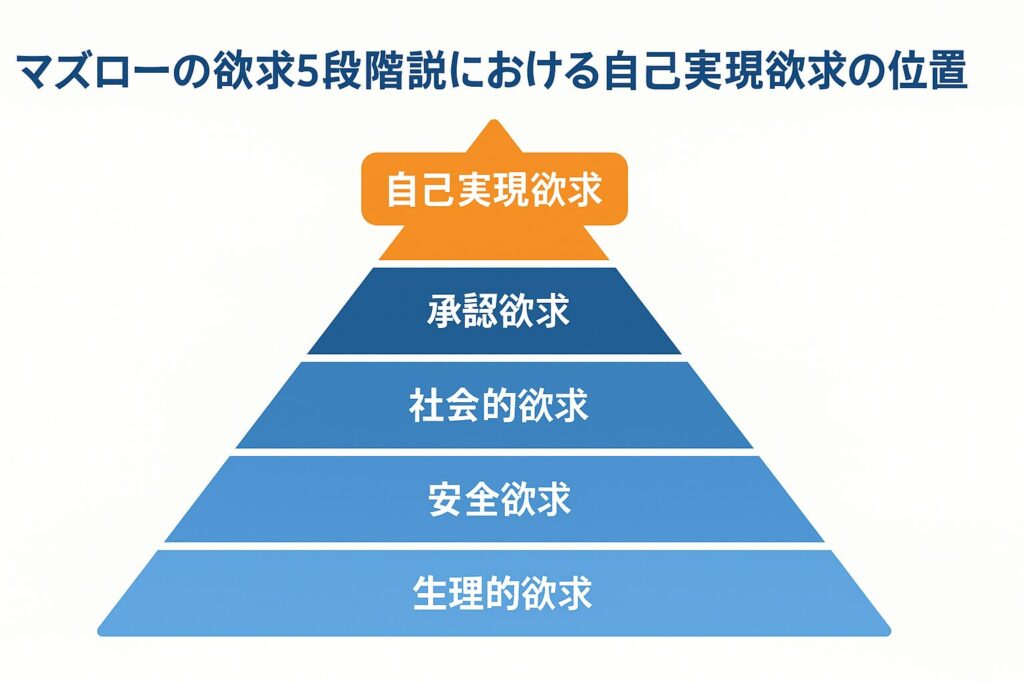

マズローの欲求5段階説における自己実現欲求の位置づけ

5段階ピラミッドの全体像

心理学者アブラハム・マズローは、人間の欲求を5段階のピラミッドとして整理しました。下から順に、

- 生理的欲求(食事・睡眠など、生きるために必要な欲求)

- 安全欲求(安心・安定した生活を求める欲求)

- 社会的欲求(仲間や家族など、人とのつながりを求める欲求)

- 承認欲求(他者から認められたい、尊敬されたい欲求)

- 自己実現欲求(自分の可能性を最大限に発揮しようとする欲求)

このピラミッドは「下の階層がある程度満たされると、次の階層へと意識が向かう」という仕組みを示しています。

自己実現欲求が最上位にある理由

マズローは、人間は単に「生きるため」だけでなく、「よりよく生きたい」という成長の欲求を持つと考えました。

たとえば、

- 生活が安定してくると「もっと自分らしい働き方をしたい」と思う

- 承認されても「他人の評価より、自分が納得できることをしたい」と考える

こうした欲求は、生理的・安全・社会的・承認といった下位の欲求とは違い、外的な条件ではなく内的な成長を求める点が特徴です。

だからこそ、自己実現欲求は「最上位の成長欲求」として位置づけられているのです。

下位の欲求(承認・社会的欲求など)との違い

自己実現欲求と、4段階目までの欲求には明確な違いがあります。

- 社会的欲求 → 「友達や仲間とつながりたい」

- 承認欲求 → 「人に褒められたい」「認められたい」

- 自己実現欲求 → 「誰にどう思われるかではなく、自分が本当にやりたいことを追求したい」

つまり、他人の評価が中心か、自分の内面が中心かという違いです。

例えるなら、

- 承認欲求は「展示会で自分の絵を多くの人に見てもらい、賞をもらいたい」ステージ

- 自己実現欲求は「誰に見せなくても、描かずにはいられないから絵を描く」ステージ

この違いを理解すると、自己実現欲求の特別さがイメージしやすくなるでしょう。

自己実現欲求の特徴と承認欲求との違い

承認欲求=「他者からの評価」を求める段階

承認欲求とは、「人から認められたい」「尊敬されたい」と願う欲求です。

具体的には、

- 上司に褒められたい

- SNSで「いいね!」をもらいたい

- 周囲から「すごいね」と言われたい

こうした行動の背景には、他者からの評価を得たいという気持ちがあります。

承認欲求は健全なモチベーションにもなりますが、他人の目を気にしすぎると不安やストレスの原因になることもあります。

自己実現欲求=「自分らしく成長する」段階

一方で自己実現欲求は、「他人にどう思われるか」ではなく、「自分が納得できる生き方」を求める欲求です。

- 好きな分野に挑戦する

- 自分の強みを活かす

- 誰かに評価されなくても、やりたいことをやる

たとえば、無名でも好きな小説を書き続ける小説家や、収入や地位よりも「やりがい」を重視して仕事を選ぶ人は、自己実現欲求に従って行動していると言えます。

混同しやすい点と明確な違い

承認欲求と自己実現欲求は似ている部分もあるため、混同されやすいですが、焦点がどこにあるかで違いがはっきりします。

- 承認欲求 → 他者基準(人にどう思われるか)

- 自己実現欲求 → 自分基準(自分がどう生きたいか)

イメージとしては、

- 承認欲求は「外からの評価を集めるステージ」

- 自己実現欲求は「自分の内側から湧き出る舞台」

この違いを理解することで、「他人の評価に振り回されるのではなく、自分の人生を生きる」という視点が持てるようになります。

心理学の理論から見る自己実現欲求

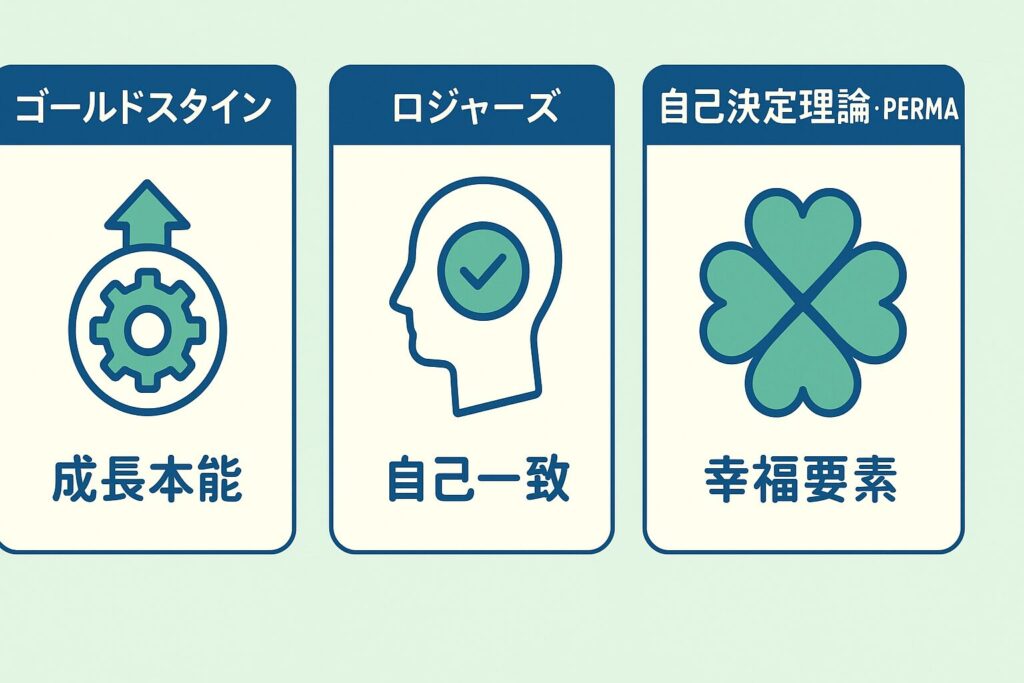

ゴールドスタインの「自己実現概念」

自己実現という言葉を広めたのは、マズローより少し前のクルト・ゴールドスタインです。

彼は「生物の根本的な動きは“自己実現”である」と主張しました。

つまり、人間も動物も「ただ生き残る」ためだけでなく、自分らしく成長しようとする本能を持っているという考え方です。

この考えが後のマズローに大きな影響を与え、欲求5段階説の中で自己実現欲求が位置づけられる土台になりました。

ロジャーズの「自己実現傾向と自己一致」

人間性心理学者カール・ロジャーズは、自己実現を「人が持つ自然な成長の傾向」と捉えました。

ロジャーズによると、人間は誰しも「よりよく成長したい」という力を内側に持っており、それを「自己実現傾向」と呼びました。

ただし、この成長がうまくいくかどうかは、自己概念(自分が思う自分像)と現実の自分がどれだけ一致しているかに左右されます。

これを自己一致といい、自己一致が高いほど心が安定し、自己実現に近づけるとされています。

自己決定理論やPERMAモデルとの関連

近年の心理学でも、自己実現に近い考え方がいくつか提唱されています。

- 自己決定理論(デシとライアン, 1985〜)

人間には「自律性」「有能感」「関係性」の3つの基本的欲求があり、これが満たされると内側からのやる気(内発的動機づけ)が高まります。これは自己実現欲求を支える重要な仕組みとされています。 - PERMAモデル(セリグマン, 2011〜)

幸福をつくる5要素の中で「意味(Meaning)」や「達成(Accomplishment)」は、まさに自己実現と直結する部分。人生の目的意識や達成感を持つことが、自己実現欲求を満たす鍵になると示しています。

マズローの研究(自己実現者の特徴分析)

マズローは「自己実現欲求」をただの理論として語ったのではなく、実在の人物の伝記や生活を研究しました。

彼が取り上げたのは、アルバート・アインシュタイン(物理学者)やエレノア・ルーズベルト(人権活動家)など、社会的に大きな影響を与えた人々です。

マズローは彼らを「自己実現者」と呼び、以下のような共通点を整理しました。

- 現実を正しく把握する力がある

- 自分の価値観に従って生きる

- 創造性に富んでいる

- 孤独を恐れず、自律的に行動できる

- 他者への共感や社会的関心を持っている

つまり、自己実現欲求は「ただ自分の好きなことをする」ではなく、社会とのつながりも意識しながら自分を発揮する姿といえます。

自己実現欲求を満たすと得られる効果

幸福感・充実感が高まる

自己実現欲求が満たされると、「自分は自分らしく生きている」という実感が得られます。

これは一時的な快楽ではなく、深い幸福感や充実感につながります。

たとえば、

- やりたいことに挑戦して達成したとき

- 自分の価値観に合った働き方や生活をしているとき

こうした瞬間には「これこそが自分の生き方だ」と思える感覚が生まれます。

モチベーションと行動力の向上

自己実現欲求が刺激されると、外からのご褒美がなくても自然に行動できるようになります。

これは心理学でいう「内発的動機づけ」が高まる状態です。

- 誰に頼まれなくても学び続ける

- 趣味や研究に没頭する

- 新しい挑戦にワクワクできる

このように、自分の内側から湧き出るモチベーションは、継続力を生み出し、大きな成果につながります。

フロー体験や創造性の発揮

自己実現欲求が満たされると、「時間を忘れるほどの没頭体験(フロー)」を得やすくなります。

心理学者チクセントミハイは、この状態を「最高の幸福の瞬間」と呼びました。

さらに、自己実現は創造性の発揮とも深く関わります。

- アーティストが作品づくりに没頭する

- 研究者が新しい発見に夢中になる

- ビジネスパーソンが理想のサービスを形にする

こうした場面では、成果そのもの以上に「創る喜び」を味わえるのです。

自己実現欲求を満たす方法と実践例

小さな挑戦から始める

自己実現と聞くと「大きな夢を叶えること」と思いがちですが、実は小さな挑戦の積み重ねが一番の近道です。

- ずっと気になっていた習い事を始めてみる

- 普段と違う方法で仕事に取り組んでみる

- 新しい人との出会いや経験を増やしてみる

こうした小さな一歩でも、「自分は成長している」という実感が得られ、自己実現欲求を満たすことにつながります。

自分の強みや才能を活かす

自己実現欲求は「他人の真似」ではなく、自分の持つ強みを活かすことで満たされます。

強みを見つける方法としては、

- 周囲からよく褒められることを振り返る

- 時間を忘れて夢中になれることを書き出す

- ストレングスファインダーや自己分析ツールを使う

強みを活かすことで「無理なく成果が出る→さらに成長したくなる」という好循環が生まれます。

キャリア・学び・趣味での実践例

自己実現欲求は、仕事だけでなく日常生活のあらゆる場面で満たせます。

- キャリア:単なる収入や地位ではなく、「やりがい」や「社会的な意義」を重視した働き方を選ぶ

- 学び:資格取得やスキルアップなど、自分の知識を深める活動に取り組む

- 趣味:音楽・絵画・スポーツなど、心から楽しいと思える活動に打ち込む

ポイントは「人に認められるため」ではなく、「自分が納得できるかどうか」を基準に選ぶことです。

まとめ|自己実現欲求を理解すれば人生の指針が見えてくる

自己実現はゴールではなくプロセス

自己実現欲求は、「一度叶えれば終わり」というゴールではありません。

むしろ、人生のさまざまな場面で少しずつ更新されていくプロセスです。

- 学生時代は「得意科目を伸ばすこと」

- 社会人では「仕事で自分の強みを活かすこと」

- 人生後半では「社会に価値を残すこと」

このように、自己実現は年齢や環境に合わせて形を変え続ける成長の旅だといえるでしょう。

「自分らしい生き方」を選ぶためのヒント

自己実現欲求を理解すると、日常の選択に「自分らしさ」という基準を持てるようになります。

- 他人の評価よりも「自分が納得できるか」を優先する

- 無理に大きな夢を追うのではなく、「小さな挑戦」を積み重ねる

- 強みや関心をベースに行動を選び、充実感を得る

こうした考え方を取り入れると、「流される人生」から「納得できる人生」へと近づけます。

✅ まとめると、自己実現欲求は“自分らしく生きるための指針”です。

マズローの理論や心理学の知見をヒントに、自分にとっての「やりがい」「生きがい」を探し続けることこそ、自分が納得できる人生につながるでしょう。