「どうして自分はこんなに人の目が気になるんだろう?」──そんな疑問を感じたことはありませんか?

SNSの「いいね」が気になったり、職場での評価に振り回されたり、家族や友人からの言葉に一喜一憂してしまう…。それは人間に共通する承認欲求(他人に認められたい気持ち)が関係しています。

本記事では、心理学者マズローが提唱した欲求5段階説をベースに、承認欲求の意味や位置づけ、日常での具体例、満たされないときのリスク、そして健全に満たすための実践法までをわかりやすく解説します。記事を読むことで、「承認欲求とどう付き合えばいいのか」が整理され、自分らしく成長するヒントが見つかるはずです。

「承認欲求に振り回されているかも…」と感じた方は、ぜひ最後まで読んでくださいね。

マズローの欲求5段階説とは?全体像をわかりやすく解説

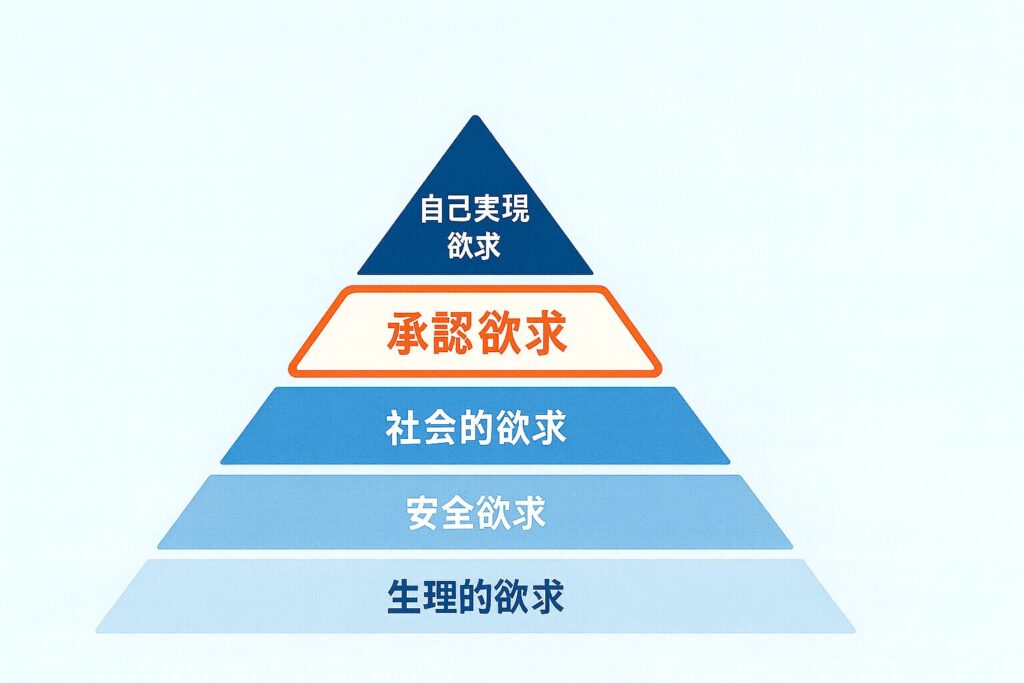

心理学者アブラハム・マズローが1943年に提唱した「欲求5段階説」は、人間の欲求をピラミッドのように整理した有名な理論です。

私たちがどのように成長し、どんなことを求めながら生きているのかを理解する上で、とても分かりやすいフレームワークとして今も広く使われています。

5段階の基本構造(生理的欲求〜自己実現欲求まで)

マズローは人間の欲求を以下の5段階に分けました。下から上へと満たされていくイメージです。

- 生理的欲求:食事・睡眠・呼吸など、生きるために欠かせない欲求

- 安全欲求:安心できる住まい・経済的安定・健康など

- 社会的欲求:仲間や友人とのつながり、愛情、所属感

- 承認欲求:他人からの評価や尊敬、自分の価値を認めてもらうこと

- 自己実現欲求:自分の可能性を最大限に発揮すること

このピラミッドを見れば、「人はまず生きるために必要なものを求め、次第に心の豊かさや自己成長へと進んでいく」流れが一目でわかります。

なぜ「段階的」に人間の欲求を整理するのか

マズローは「下の段階がある程度満たされないと、その上の欲求は強く出にくい」と考えました。

たとえば、今日食べるご飯すらない人は、まず「食べたい」という生理的欲求が最優先です。逆に生活が安定してくると、人は「仲間が欲しい」「認められたい」といった心の欲求へ意識が向かいます。

このように、人間の欲求には順序があり、階段をのぼるように発展していくというのがマズローの考え方です。

承認欲求が登場する位置づけ(第4段階)

承認欲求は、第4段階に位置づけられる欲求です。

具体的には次のような欲求が含まれます。

- 他人から尊敬・評価されたい

- 自分の努力や存在を認めてもらいたい

- 「役に立っている」と感じたい

マズローの欲求5段階説では、承認欲求は社会的欲求(第3段階)を満たした先に出てくるものと考えられています。仲間とつながるだけでなく、そこで「自分は大事な存在だ」と思えることが、人間の成長にとって大きな意味を持ちます。

承認欲求とは?心理学での意味とマズロー理論での位置づけ

マズローの欲求5段階説の中で「承認欲求」は第4段階にあたり、人から認められたい・評価されたいという気持ちを指します。

この欲求は誰にでも備わっていて、適度に満たされれば自信やモチベーションにつながりますが、強すぎると他人の評価に振り回されてしまうこともあります。

承認欲求の基本的な定義(他人に認められたい気持ち)

承認欲求とは、「他人から価値ある存在だと思われたい」という欲求です。

例えば、仕事で成果をほめられると嬉しいですよね。これは「自分の存在が認められた」と感じるからです。

逆に努力しても誰にも気づかれないと、「もっと認めてほしい」という気持ちが強まります。

尊敬・評価されたい欲求と、愛されたい欲求の違い

承認欲求には大きく分けて2種類あります。

- 他人から尊敬・評価されたい欲求

→ 能力や成果を認めてもらいたい気持ち(例:昇進・賞賛・成績表の評価) - 他人から愛されたい欲求

→ 仲間や家族から受け入れられたい気持ち(例:友達に大切にされたい、恋人に必要とされたい)

この2つは表裏一体で、どちらか一方が欠けても人は不安を感じやすくなります。

アドラー心理学や自己肯定感との関係性

アドラー心理学では「他人の承認を求めすぎると不自由になる」と警告しています。

つまり、承認欲求は自然なものだが、依存しすぎると自分の行動基準を失う危険があるということです。

また、「自己肯定感(自分で自分を認められる感覚)」が低い人ほど、外部からの承認に依存しやすいといわれます。

逆に自己肯定感が高い人は、「他人に承認されなくても自分の価値を信じられる」ため、健全に承認欲求と付き合えます。

承認欲求の具体例|日常・職場・SNSでどう現れるか

承認欲求は抽象的に聞こえますが、実際には私たちの生活のあらゆる場面で表れています。

ここでは 仕事・人間関係・SNS という身近な3つの場面を取り上げて、承認欲求がどのように作用しているかを具体的に見ていきましょう。

仕事や職場での承認欲求(評価・昇進・ほめられる体験)

職場では承認欲求がとても分かりやすく表れます。

- 上司に「よくやった」と声をかけられる

- 成果が評価されて昇進やボーナスにつながる

- 同僚から「助かった」と感謝される

こうした経験はすべて「承認欲求の充足」です。

逆に「一生懸命働いても評価されない」と感じると、モチベーションが大きく下がり、転職を考える人も少なくありません。

人間関係における承認欲求(友人・家族・恋愛)

人間関係の中でも承認欲求は強く働きます。

- 友達に「一緒にいると楽しい」と言われる

- 家族から「頼りにしている」と感謝される

- 恋人から「あなたが必要」と言われる

これらは「愛されたい」「大切にされたい」という承認欲求の表れです。

もしこれが欠けると、「自分なんて必要ないのでは?」という孤独感につながってしまいます。

SNS時代の承認欲求(「いいね」やフォロワー数への依存)

現代社会で承認欲求を最も強く刺激するのがSNSです。

- 投稿に「いいね」やコメントがつく

- フォロワーが増えて影響力が広がる

- シェアされて注目される

これらは一種の「デジタル承認」であり、脳は報酬を得たように喜びを感じます。

一方で「いいねが少ないと不安」「他人と比べて落ち込む」といった承認欲求の中毒状態にもなりやすいため注意が必要です。

承認欲求が満たされないとどうなる?心理的リスクと影響

承認欲求は、人間の心の成長においてとても大切な段階です。

しかし、これが満たされないままになると、私たちの心や行動にさまざまな悪影響が出てきます。ここでは代表的な3つのリスクを見ていきましょう。

①劣等感や不安が強まる

承認欲求が満たされないと、「自分には価値がないのでは?」という思いが強まり、劣等感に悩みやすくなります。

- 仕事で成果を認めてもらえない

- 頑張ってもほめられない

- 周囲と比べて劣っていると感じる

このような状況は「自分はダメだ」という自己否定感につながり、慢性的な不安や自信のなさを引き起こします。

②孤独感やストレスにつながる

「誰からも必要とされていない」と感じると、強い孤独感が生まれます。

人間は社会的な動物であり、他人からの承認やつながりを感じられないと、孤立や疎外感を覚えやすいのです。

また、この状態が続くとストレスホルモンが増加し、心身の健康にも悪影響が及びます。

③過剰な比較や嫉妬を生む可能性

承認欲求が満たされない人は、他人との比較に過敏になりやすくなります。

- 「あの人は評価されているのに、自分は…」

- 「SNSで友達は人気なのに、私は全然反応がない」

こうした思いは嫉妬や怒りにつながり、人間関係をこじらせる原因になります。

つまり承認欲求が満たされない状態は、自分の心を傷つけるだけでなく、周囲との関係性も悪化させてしまう可能性があるのです。

承認欲求を健全に満たす方法|心理学から学ぶ実践法

承認欲求は「なくすべきもの」ではありません。誰にでも自然に備わっている欲求だからこそ、健全に満たす工夫が大切です。ここでは心理学の知見をもとに、日常で実践できる3つの方法を紹介します。

①小さな成功体験を積み重ねる

承認欲求を満たすには、まず自分自身が「できた」と思える体験を積むことが効果的です。

- 仕事で1つのタスクをやり遂げる

- 毎日5分の運動や勉強を続ける

- 苦手なことに少しずつ挑戦する

こうした「小さな達成感」は、他人からの承認を待たずとも、自分で自分を認める感覚を育てます。心理学でも「成功体験は自己効力感(できるという感覚)を高める」とされています。

感謝やフィードバックを交換する習慣

承認は「一方通行」ではなく「双方向」で成立します。

自分が感謝を伝えることで、相手も承認されたと感じ、結果的に自分も認められやすくなるのです。

- 同僚に「助かりました」と声をかける

- 家族に「ありがとう」を日常的に伝える

- チームで定期的にフィードバックを交換する

このような習慣は、人間関係を良好に保ち、承認が自然に循環する環境をつくってくれます。

自己肯定感を高める工夫(自分で自分を承認する)

他人からの評価に依存しすぎないためには、自己肯定感を育てることが欠かせません。

- 「できたこと」を日記に書き出す

- 失敗しても「挑戦できたこと」を認める

- 自分の価値を「他人の評価」ではなく「自分の基準」で判断する

このように「自分で自分を承認する」習慣を持つことで、承認欲求をコントロールしやすくなります。

承認欲求と自己実現の関係|次のステップへのつながり

マズローの欲求5段階説では、承認欲求(第4段階)の先に「自己実現欲求(第5段階)」が位置づけられています。

これは「人に認められること」を超えて、自分自身の可能性を最大限に発揮することを意味します。承認欲求をどう扱うかは、自己実現へのステップに直結するのです。

承認欲求を乗り越えると見えてくる「自己実現欲求」

承認欲求がある程度満たされると、人は「もっと自分らしく生きたい」「自分の才能を活かしたい」という思いを持ち始めます。

例えば、仕事で周囲から評価される段階を超えると、「社会に役立つサービスを作りたい」「自分の表現を追求したい」という自己実現の欲求へシフトしていきます。

「他人の評価」から「自分の価値基準」へのシフト

承認欲求の段階では、他人の評価や比較が大きな基準になります。

しかし、自己実現では基準が自分の内側に移ります。

- 承認欲求 → 「周りからどう見られるか」

- 自己実現 → 「自分が納得できるか」

このシフトができると、他人に振り回されず、自分の人生を主体的に選べるようになります。

承認欲求を土台にして成長する考え方

大切なのは、「承認欲求=悪」ではないということです。

むしろ承認欲求は、人間関係を築き、努力を続けるための大切なエネルギーになります。

- 学生時代に「先生や親に褒められたい」と思うから勉強を頑張れた

- 職場で「成果を認められたい」と思うから挑戦を続けられた

こうした承認欲求の経験があるからこそ、その後の「自分らしい生き方(自己実現)」へと進む力が養われます。

まとめ|承認欲求を理解すれば人間関係と自己成長が見えてくる

ここまで「マズローの欲求5段階説」における承認欲求について、定義から具体例、リスク、そして健全な向き合い方まで見てきました。最後に要点を整理し、読者の皆さんが実生活に活かせるヒントをまとめます。

記事の要点を整理

- 承認欲求とは?

→ 他人から認められたい、価値ある存在と思われたいという自然な欲求。 - マズローにおける位置づけ

→ 欲求5段階説の第4段階にあり、社会的欲求の次、自己実現欲求の手前に位置する。 - 承認欲求の具体例

→ 職場での評価、友人や家族との関係、SNSの「いいね」など、日常の多くの場面で現れる。 - 満たされないリスク

→ 劣等感や不安、孤独感、過剰な比較や嫉妬につながる。 - 健全な満たし方

→ 小さな成功体験を積む、感謝を伝え合う、自己肯定感を育てる。 - 自己実現との関係

→ 承認欲求をある程度満たすことで「自分の価値基準」で生きる段階=自己実現へ進める。

読者への行動提案(健全に承認欲求と付き合うために)

- 自分で自分を認める習慣を持つ

→ 今日できたことを一つ書き出すだけでも効果的。 - 小さな感謝を伝える

→ 他人を承認することで、自分も承認されやすい環境が生まれる。 - 比較ではなく成長を基準にする

→ 「昨日の自分より少し成長したか」を基準にすると、承認欲求に振り回されにくくなる。