「安心して暮らしたいけど、仕事や将来が不安…」「挑戦したいけど失敗が怖くて動けない」──そんな気持ちになったことはありませんか?

実はそれ、心理学でいう安全欲求(安心や安定を求める心)が関わっています。

本記事では、マズローの欲求5段階説をもとに、安全欲求の意味や日常での具体例をわかりやすく解説します。さらに「安全を求めすぎるとリスクを避けて挑戦できなくなる」という側面も取り上げ、リスクとリターンのバランスを取るヒントもご紹介します。

記事を読むことで、「なぜ安心を求めるのか」「安全欲求が満たされないとどうなるのか」「どうすれば安定と挑戦を両立できるのか」が整理できるはずです。ぜひ最後まで読んでくださいね。

安全欲求とは?まずは基本の意味をわかりやすく解説

安全欲求の定義|「安心・安定を求める心」

私たちはまず「生きるための最低限の欲求(食べる・寝るなど)」を満たしたあとに、「危険を避けたい」「安心して暮らしたい」という欲求を持つようになります。

これが安全欲求です。

例えば…

- けがや病気を防ぎたい → 健康診断や病院に通う

- 将来が不安だから → 貯金や保険に入る

- 事故や犯罪が怖いから → 安全な地域に住みたい

つまり、安全欲求とは「命の心配はないけれど、心から安心できる状態を求める心の働き」と言えます。

日常生活での具体例(健康・収入・住まい・治安)

安全欲求は、日常のいろんな場面に現れます。

- 健康:体調を崩さないように食生活を整える、運動する

- 収入:安定した職や収入源を確保しようとする

- 住まい:雨風をしのげる家、耐震や防犯設備を備える

- 治安:安心して歩ける地域に住みたい、鍵や防犯カメラを設置する

こうした行動は、単なる「贅沢」ではなく「心配なく暮らすための基盤」を作るもの。安全欲求はとても身近な心理です。

生理的欲求との違い|「生きる」から「安心して生きる」へ

マズローの欲求5段階説では、安全欲求は「生理的欲求」の次に来る段階です。

- 生理的欲求:食べる、寝るなど「生きるための最低限」

- 安全欲求:安心して暮らすための「安定や守り」

たとえば「食べ物を食べられる(生理的欲求)」の次に「毎日安定してご飯を確保したい(安全欲求)」が出てきます。

👉 このように、安全欲求は「ただ生きる」から一歩進んで「安心して生きる」を目指す欲求なのです。

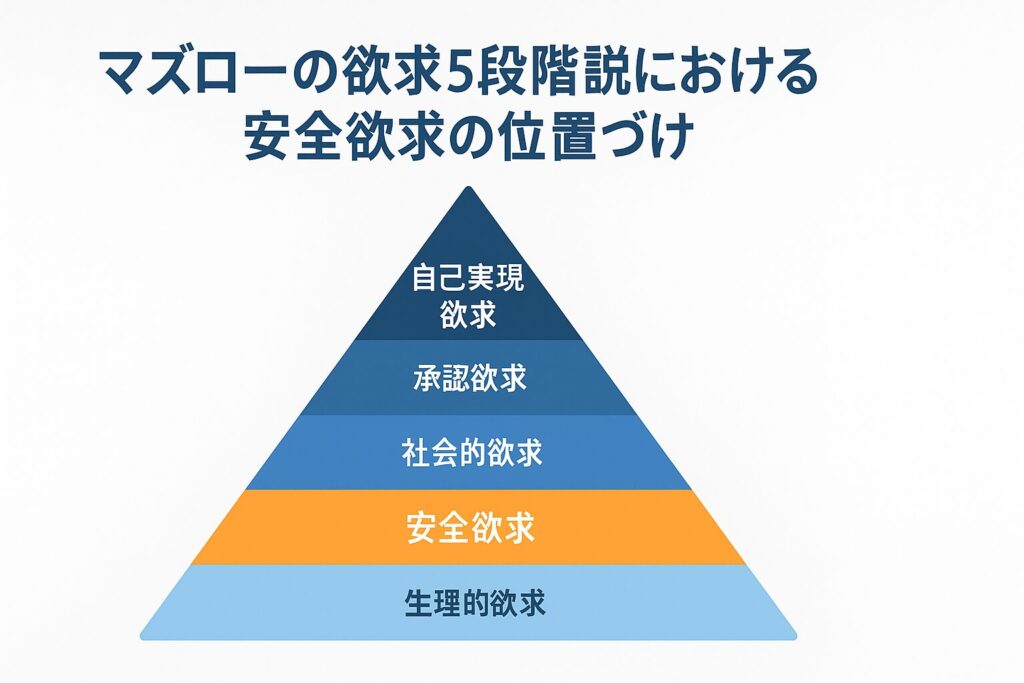

マズローの欲求5段階説における安全欲求の位置づけ

5段階説の全体像|人間の欲求はピラミッドで積み上がる

心理学者アブラハム・マズローは、人間の欲求を5つの段階に分けて説明しました。

これが有名な「欲求5段階説」です。

ピラミッドのように下から上へと積み重なり、下位の欲求がある程度満たされると次の段階を求めるようになります。

- 生理的欲求(食事・睡眠・排泄など、生きるための基本)

- 安全欲求(安心・安定・健康・生活基盤)

- 社会的欲求(仲間・友情・愛情など、人とのつながり)

- 承認欲求(他人から認められる、尊敬される)

- 自己実現欲求(自分の能力や可能性を最大限に発揮する)

安全欲求は、この中で「2段目」に位置づけられています。

安全欲求が第2段階にある理由

安全欲求は、生理的欲求(生命維持の欲求)がある程度満たされたあとに出てくる欲求です。

たとえば…

- 今日食べるものがない状態では「治安の良い地域に住みたい」とまでは考えにくい

- 最低限の睡眠が確保できなければ「保険に入ろう」と考える余裕がない

つまり、生理的欲求が土台になり、その上に「安心・安定を求める安全欲求」が積み重なるという構造になっています。

安全欲求と次の段階(社会的欲求・承認欲求)の関係

安全欲求がある程度満たされると、人は次に「人とのつながり」を求めるようになります。

- 収入や住まいが安定しているからこそ → 友人や恋人を求める(社会的欲求)

- 生活が安心できているからこそ → 他人から認められたい気持ちが強まる(承認欲求)

もし安全欲求が不十分なままだと、次の段階に進むのは難しくなります。

👉 例えば「仕事が不安定で生活がギリギリ」という人は、友人関係よりも「生活を守る」ことを優先せざるを得ません。

安全欲求が満たされないとどうなる?心理学的な影響

不安や恐怖が強まりストレスにつながる

安全欲求が満たされないと、人は常に「安心できない状態」にさらされます。

- 収入が不安定 → 「来月の生活費は大丈夫だろうか?」

- 病気やケガが多い → 「また倒れたらどうしよう」

- 治安が悪い → 「外を歩くのが怖い」

このような状況が続くと、脳や体はストレス反応を起こしやすくなり、心身に悪影響を及ぼします。

「安心感の欠如」が行動や人間関係に与える影響

安心感がないと、人は挑戦よりも防御に偏りやすくなるのが特徴です。

- 新しいことに挑戦できない

- 人を信じにくくなる

- 過剰にリスクを避ける

例えば、職場で「いつクビになるか分からない」と思っている人は、積極的に意見を出すよりも「ミスをしないように目立たないでいよう」と行動します。

これは成長の機会を失うことにもつながります。

戦後日本や不況期に見られる安全欲求の高まり

歴史を見ても、安全欲求は社会情勢に大きく影響されます。

- 戦後の日本では、まず「食料・住まいの確保」という安全欲求が国民の最優先課題でした。

- バブル崩壊やリーマンショックなどの不況期には「収入や雇用の安定」を強く求める人が増えました。

👉 このように、個人レベルだけでなく社会全体の状況によって安全欲求が高まるのです。

安全欲求とリスク・リターンの関係

安全を重視しすぎると挑戦が難しくなる理由

安全欲求は人生を安定させるために欠かせませんが、重視しすぎると行動が制限されてしまうことがあります。

- 「失敗したくない」 → 新しい挑戦を避ける

- 「損をしたくない」 → 投資や転職に踏み出せない

- 「危険を避けたい」 → 人間関係を広げられない

つまり、安全を求める気持ちが強すぎると、リターン(成長や成功の機会)を逃すことにもつながるのです。

アトキンソンの達成動機理論|「成功動機」と「失敗回避動機」

心理学者アトキンソンは、人の行動には2つの動機があると説明しました。

- 成功動機:「成功したい」「達成感を得たい」という前向きな動機

- 失敗回避動機:「失敗したくない」「恥をかきたくない」という守りの動機

安全欲求が強く働くと、この「失敗回避動機」が優位になります。

例えば、発表の場で「うまく伝えたい」よりも「間違えたらどうしよう」と感じてしまうのが典型です。

- アトキンソンの達成動機理論では、人は「成功したい動機」と「失敗を避けたい動機」のバランスで行動が決まる。

- 成功動機が強い人 → 安全がなくても挑戦を選びやすい

- 失敗回避動機が強い人 → 安全を優先し、挑戦に慎重になりやすい

制御焦点理論|「促進焦点」と「防止焦点」からわかるモチベーションの心理学

心理学者ヒギンズは、人の行動やモチベーションの方向性を2つの焦点で説明しました。

促進焦点:「成長したい」「理想を実現したい」という前向きな焦点

防止焦点:「失敗を避けたい」「義務を守りたい」という守りの焦点

安全欲求が強く働くと、この「防止焦点」が優位になります。

例えば、試験勉強で「合格して夢を叶えたい」よりも「落ちたら親に迷惑をかける」と感じるのが典型です。

制御焦点理論では、人は「理想に向かう促進焦点」と「失敗を避ける防止焦点」のバランスで行動が決まります。

- 促進焦点が強い人 → リスクがあってもチャンスを掴もうと挑戦しやすい

- 防止焦点が強い人 → リスク回避を優先し、慎重に行動しやすい

カート・レヴィンの接近–回避葛藤|挑戦と安全欲求のせめぎ合い

心理学者カート・レヴィンは、人の行動を「接近したい気持ち」と「回避したい気持ち」のせめぎ合いで説明しました。

- 接近:やりたい、挑戦したい

- 回避:怖い、不安だから避けたい

例えば「転職したい(接近)」と「失敗して収入が減るのは怖い(回避)」が同時に働くと、迷いや葛藤が生まれます。

👉 これはまさに安全欲求と挑戦欲求のバランスの問題です。

安全と挑戦のバランスを取る考え方(失敗は必要経費/最悪のケースを想定して備える)

安全欲求を完全に抑える必要はありません。大切なのはバランスです。

- 失敗は必要経費と考える

→ 小さな失敗は成長のためのコストと割り切る - 最悪のケースを想定して備える

→ 「貯金を残して転職」「副業で試してから独立」など安全策をとる - 小さな挑戦を積み重ねる

→ いきなり大きなリスクを取るのではなく、できる範囲から挑戦する

こうした工夫をすることで、安全欲求を守りながら挑戦のリターンも得やすくなります。

安全欲求に関わる有名な心理学理論・モデル

マズローの欲求5段階説|安心と成長の基盤

最も有名なのがマズローの欲求5段階説です。

安全欲求はこの理論で「第2段階」に位置づけられ、成長するための土台とされています。

生理的欲求が満たされたあとに「安心して生きたい」という欲求が生まれ、それが社会的欲求や承認欲求につながっていきます。

👉 つまり、安全欲求は「ただ生きる」から「安心して生きる」への橋渡しです。

ハーズバーグの二要因理論|職場の衛生要因と安全欲求

ハーズバーグは仕事の満足度を「動機づけ要因」と「衛生要因」に分けました。

- 衛生要因=給与、労働条件、会社の方針、職場の安全性など

- 動機づけ要因=やりがい、達成感、承認など

衛生要因は満たされないと不満を引き起こします。これはまさに職場における安全欲求と重なる部分です。

安心して働ける環境があるからこそ、人はやりがいを求められるのです。

ホフステードの文化次元理論|日本人と「不確実性回避傾向」

社会心理学者ホフステードは、国ごとに文化的な価値観の傾向があると示しました。

その中の一つが不確実性回避(uncertainty avoidance)です。

日本はこの数値が高く、予測できないリスクを嫌う文化だとされています。

これは「安全欲求が文化レベルで強い国民性」と言い換えることもできます。

愛着理論(ボウルビィ)|「安全基地」としての人間関係

発達心理学者ジョン・ボウルビィは、子どもと養育者の関係を研究し、愛着理論を提唱しました。

子どもは「親や養育者がそばにいる=安全基地がある」と感じることで、安心して外の世界に探索へ出かけられるのです。

👉 この「安全基地」という考え方は、対人関係における安全欲求を示す典型例です。

安全欲求と現代社会|私たちが安心を求める理由

収入・雇用の安定が重視される背景

現代社会では、収入や雇用の安定は安全欲求の中心的なテーマです。

不況や物価上昇のニュースが増えると、人は「生活が揺らぐかも」と不安を感じやすくなります。

そのため、転職や副業を考える人が増える一方で、「安定した正社員」を選ぶ人も多いのです。

社会保障・セーフティネットと安全欲求

年金、医療保険、失業保険などの社会保障制度は、安全欲求を社会全体で支える仕組みです。

個人がすべてリスクを背負うのではなく、社会がセーフティネットを提供することで「安心して暮らせる」環境が整えられています。

👉 これは、安全欲求が個人の心理だけでなく社会システムに組み込まれていることを示しています。

防災や治安、デジタルセキュリティへの関心の高まり

地震や台風など自然災害の多い日本では、防災グッズや避難訓練への関心が高いのも安全欲求の現れです。

さらに近年では、ネット犯罪や情報漏洩といったデジタル面での安全も重要になっています。

「物理的な安全」と「デジタルの安全」どちらも守ることが、現代における安全欲求の大きなテーマです。

安全欲求を満たすための実践方法

生活面での工夫(貯金・保険・健康管理)

日常生活では、まず経済面と健康面の安定を整えることが大切です。

- 毎月少しずつでも貯金をしておく

- 医療保険や生命保険など、必要に応じてリスクに備える仕組みを持つ

- 栄養バランスや睡眠など、体のコンディションを整える習慣を持つ

これらはすべて「未来の不安を減らす行動」であり、安全欲求を満たす土台になります。

職場での工夫(福利厚生・労働環境の整備)

働く場でも、安全欲求を満たす工夫は重要です。

- 会社の福利厚生制度を活用する(健康診断、休暇制度など)

- 空調を調整する(暑さ寒さや暗さは体調不良や事故につながるリスク要因。さらに、湿度や空気の質も安心して働くために重要です。)

- 雇用の安定やキャリア形成を意識してスキルを身につける

こうした取り組みは、仕事の安心感を高め、挑戦や成長に集中できる基盤になります。

メンタル面での工夫(安心できる人間関係・セルフケア)

心の安全も軽視できません。

- 信頼できる家族や友人との安心できる人間関係を大切にする

- 日記や瞑想などのセルフケア習慣でストレスを軽減する

- 必要に応じてカウンセリングや相談機関を利用する

👉 「心の安全基地」を持つことが、日常の安心感につながります。

まとめ|安全欲求を理解すれば安心と成長の基盤が見えてくる

安全欲求は「安心して生きるための土台」

安全欲求は、私たちが安心して日常を送るために欠かせない心理的欲求です。

健康・収入・住まい・治安といった基盤が守られてこそ、心は安定し、次の段階に進む準備が整います。

満たされることで次の段階(成長・自己実現)に進める

マズローの理論が示すように、安全欲求が満たされると、私たちは「人とのつながり」や「自己実現」へと意識を向けられやすくなります。

逆に不安定なままでは、防御的になりやすく、挑戦や成長が難しくなります。

👉 安全欲求は「守り」であると同時に、「攻めに進むための準備」でもあるのです。

現代社会においても欠かせない心理的テーマ

収入の不安、自然災害、デジタル犯罪など、現代社会は多くのリスクを抱えています。

だからこそ、安全欲求を理解し、安心を得るための行動と、挑戦する勇気のバランスを意識することが重要です。。