日常の中でこんなモヤモヤを抱えることはありませんか?

- 頑張っているのに満たされない気がする

- 承認欲求(他人に認められたい気持ち)が強くて疲れる

- 自分が本当に求めているものが分からない

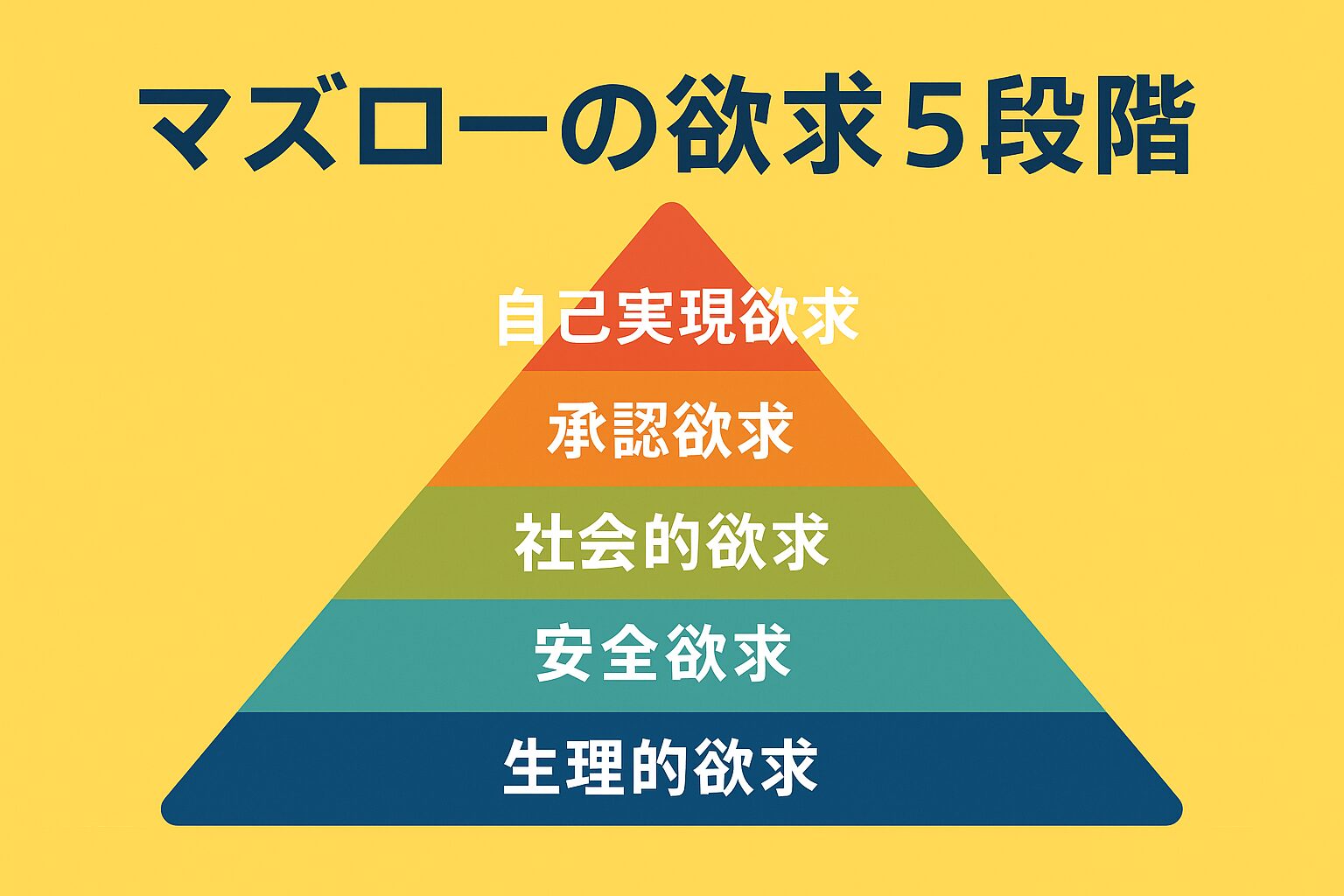

そんな人に役立つのが、心理学者マズローが提唱した「欲求5段階説」です。人間の欲求をピラミッド型に整理したこの理論を知れば、「今の自分がどの段階にいるのか」「次に何を大事にすればいいのか」が分かりやすくなります。

この記事では、マズローの欲求5段階を初心者でも理解できるように、例や図解を交えて解説します。さらに、ビジネスや日常生活での活用方法、現代心理学による最新の補足も紹介。

ぜひ最後まで読んでくださいね。

マズローの欲求5段階とは?ピラミッド図でわかる基本モデル

欲求5段階説の概要と成り立ち(1943年マズローの研究)

アメリカの心理学者 アブラハム・マズロー(Abraham Maslow) は、1943年に「人間の動機づけ理論(A Theory of Human Motivation)」という論文を発表しました。

ここで提唱されたのが、人間の欲求を5つの段階に整理した「欲求5段階説」です。

マズローは「人間の行動は、欲求を満たしたいという動機づけによって説明できる」と考えました。そして、その欲求は無秩序に存在しているのではなく、基本的な欲求から高次の欲求へと階層的に積み上がっていくと説明したのです。

ピラミッド型に整理された5つの欲求

マズローの理論は、よく「ピラミッド図」で表されます。下から順に、次の5つの段階があります。

- 生理的欲求(衣食住・睡眠など、生きるための基本的欲求)

- 安全欲求(身の安全・経済的安定・健康)

- 社会的欲求(所属と愛の欲求)(友人・家族・コミュニティとのつながり)

- 承認欲求(他者からの評価・尊敬・自己肯定感)

- 自己実現欲求(自分の可能性や才能を最大限に発揮したい欲求)

ピラミッドの下にある欲求ほど「根源的」であり、まずはそれが満たされないと上の段階に進みにくいとされます。

欲求は階層的だが同時並行的でもある

ただし、注意したいのは「欲求が必ず順番にしか満たされないわけではない」という点です。

- 例えば、生活に多少の不安があっても、友人とのつながり(社会的欲求)を求める人は多いです。

- また、収入が安定していなくても、芸術や創作活動(自己実現欲求)に打ち込む人もいます。

つまり、欲求は階層構造を持ちながらも、同時並行で存在し、人によって優先度が変わるのです。

この柔軟な解釈が、現代においても「マズローの欲求5段階」が広く活用され続ける理由の一つです。

マズローの欲求5段階をわかりやすく解説(各段階の具体例つき)

① 生理的欲求|衣食住・健康・睡眠など生きるための欲求

最も基本となるのが生理的欲求です。これは、人間が生命を維持するために欠かせない欲求のことを指します。

- 食欲(お腹が空いたらご飯を食べたい)

- 睡眠欲(眠いときに休みたい)

- 性欲(性的な欲求)

- 呼吸・水分・排泄 など

例えば、徹夜続きで睡眠不足になると「人に認められたい」という承認欲求どころではなく、まず眠ることを優先します。これが「下位の欲求が優先される」典型例です。

② 安全欲求|仕事の安定・医療・保険・防災への安心感

生理的欲求がある程度満たされると、人は安心・安全を求める欲求を強く感じます。

- 安全な住まい

- 安定した収入や職場

- 健康や医療へのアクセス

- 保険や年金などの社会保障

- 災害や犯罪から身を守る仕組み

例を挙げると「正社員として働きたい」「健康診断を受けたい」「地震に備えて非常食を用意する」などがこれに当たります。

③ 社会的欲求(所属と愛)|友人・家族・恋愛・コミュニティ

次に、人はつながりを求める欲求を持ちます。これが「社会的欲求」です。

- 友人や家族との絆

- 恋愛や結婚

- 仲間やコミュニティへの所属感

例えば「職場で孤立していると辛い」「友達が欲しい」「趣味仲間と集まりたい」という感覚はこの欲求に根ざしています。SNSで「いいね」を欲しくなるのも、所属や愛を求める気持ちに近いものです。

④ 承認欲求|評価・名誉・自己肯定感・SNSとの関係

社会的欲求がある程度満たされると、次に出てくるのが承認欲求です。

- 他人から尊敬されたい

- 成果を認められたい

- 自分に自信を持ちたい

現代では特に「SNSでの反応」が承認欲求と直結しています。「フォロワー数を伸ばしたい」「投稿にいいねが欲しい」と思うのも、自分の存在を認められたい気持ちの表れです。

⑤ 自己実現欲求|夢・成長・自己表現・創造的活動

ピラミッドの最上位にあるのが自己実現欲求です。これは「自分の能力や可能性を最大限発揮したい」という欲求。

- 自分の夢を叶える

- 創作活動や芸術に挑戦する

- 自分らしい働き方を追求する

- 人生に意味を見つける

たとえば「音楽で表現したい」「世界一周して価値観を広げたい」「研究で人類に貢献したい」といった行動は、この欲求から生まれます。

マズローが後に付け加えた「自己超越欲求」とは?

マズローは晩年になって、自己実現よりさらに上に「自己超越欲求」があると述べました。

これは、自分自身を超えて、社会・人類・自然・宇宙など、より大きな存在につながりたい、貢献したいという欲求です。

- ボランティア活動や社会貢献

- 宗教的・精神的探求

- 次世代の教育や人類全体の幸福を考える活動

つまり「自分を超えて他者や社会につながりたい、価値を与えたい」という気持ちが、この段階にあたります。

欲求5段階は人それぞれ?普遍性と個人差の考え方

進化心理学から見た普遍的欲求(安全・所属・地位・配偶)

進化心理学の立場では、人類の歴史を振り返ると「生き延びるために有利だった欲求」が残っていると考えられています。

- 安全:外敵や災害から身を守ることは、生存に直結する。

- 所属:集団に属することで、食料や防御を共有できた。

- 地位:リーダー的立場を得ることで資源を確保しやすい。

- 配偶:子孫を残すための欲求は普遍的な行動原理とされる。

ただし、これは「傾向がある」という話であって、全員が必ず強く求めるわけではないことに注意が必要です。

一人を好む人や文化差もある|多様性を考慮した解釈

現代社会では、必ずしも全員が「所属」「地位」「配偶」を欲するわけではありません。

- 一人の時間を大切にする人:内向型やHSP(敏感な気質)など、自分の空間を重視する人もいる。

- 文化差:欧米では自己主張や個人の成長を重視する一方、日本やアジアでは「調和」や「所属感」が大事にされやすい。

つまり、マズローの理論をそのまま「普遍的」と決めつけるのではなく、人によって優先度が変わる柔軟なモデルと理解するのが現実的です。

劣等感と補償(アドラー)との関連

アドラー心理学では、人間は誰しも劣等感を持ち、それを克服するために補償行動(努力や工夫)をするとされます。

- 体が小さい → スポーツで努力する

- 勉強が苦手 → 人間関係で活躍する

この考えは、マズローの「上位の欲求を求めて成長する姿」とも共通します。

つまり、欲求の形は人それぞれだが、“成長したい”という根本的な方向性は多くの人に共通するのです。

マズローの欲求5段階を補完する現代心理学の研究

ポジティブ心理学とPERMAモデル(幸せの5要素)

2000年代に登場したポジティブ心理学(セリグマンら)は、人間の強みや幸福感に注目する新しい心理学の分野です。

その中でも有名なのが PERMAモデル。幸福を次の5要素で説明します。

- P(Positive emotion):前向きな感情(喜び・感謝など)

- E(Engagement):没頭やフロー体験

- R(Relationships):良好な人間関係

- M(Meaning):人生の意味・目的

- A(Accomplishment):達成感や成功体験

これはマズローの「自己実現欲求」や「自己超越欲求」と重なる部分が多く、現代の幸福研究として補完的な役割を果たしています。

自己決定理論(自律性・有能感・関係性の3欲求)

自己決定理論(Deci & Ryan, 1980年代〜)は、人が内側からやる気を出す仕組みを説明します。

人間には普遍的に次の3つの欲求があるとされます。

- 自律性:自分で選んで行動している感覚

- 有能感:自分にはできる、成長している感覚

- 関係性:人とつながり、支え合っている感覚

これは「内発的動機づけ」を重視する理論で、マズローの承認欲求や社会的欲求に対応しながらも、より「心理的な満足感」を具体的に説明しています。

仕事・ビジネスでのマズロー理論の活用法

社員のモチベーション管理に使える欲求段階

マズローの理論は、職場でのやる気やモチベーションを理解するツールとしてよく使われます。

例えば、社員が働くうえで感じる欲求を段階ごとに当てはめると次のようになります。

- 生理的欲求:給料で生活できること、十分な休憩時間

- 安全欲求:雇用の安定、福利厚生、健康診断

- 社会的欲求:チームの一体感、職場の人間関係、社内イベント

- 承認欲求:成果の評価、昇進、同僚からの称賛

- 自己実現欲求:スキルアップ研修、新規プロジェクトへの挑戦

マーケティング・商品開発での顧客ニーズ分析

顧客の購買行動もまた、マズローの欲求段階で説明できます。

- 生理的欲求 → 食品・日用品・生活必需品

- 安全欲求 → 保険・セキュリティ商品・災害対策グッズ

- 社会的欲求 → SNSアプリ・趣味サークル・交流サービス

- 承認欲求 → ブランド品・ステータスを示す商品

- 自己実現欲求 → 学習サービス・自己啓発・クリエイティブ活動支援

このように、どの段階の欲求に応えている商品かを理解すると、マーケティング戦略や広告メッセージも明確になります。

リーダーシップや人材育成に活かすポイント

リーダーが部下を動機づける際にも、マズローの視点は役立ちます。

- 安全欲求が不安定な状態(契約不安・不公平感)があると、上位のモチベーションは生まれにくい。

- 承認欲求を満たすフィードバック(成果を褒める・努力を評価する)が、次の挑戦につながる。

- 自己実現の機会(新しい役割や裁量権)を与えると、長期的に組織へのエンゲージメントが高まる。

つまり、リーダーは「どの段階の欲求が満たされていないか」を見極めることで、適切なアプローチができるのです。

マズロー欲求5段階と他の動機づけ理論との比較

ERG理論(アルダーファー)との違い

ERG理論(Alderfer, 1969)は、マズローの5段階を次の3つに整理し直したモデルです。

- Existence(存在欲求):生理的欲求・安全欲求

- Relatedness(関係欲求):社会的欲求・承認欲求の一部

- Growth(成長欲求):自己実現欲求・承認欲求の一部

大きな違いは、順番通りにしか進まないわけではないという点。

たとえば、関係欲求が満たされなければ「存在欲求」に戻る(フラストレーション退行)こともあると説明しました。

ハーズバーグの二要因理論との違い

ハーズバーグの二要因理論(1959)では、人のやる気を次の2種類に分けます。

- 衛生要因:給料・労働環境・人間関係(不満を防ぐもの)

- 動機づけ要因:やりがい・達成感・成長機会(積極的にやる気を高めるもの)

マズローが「欲求の階層性」を重視したのに対し、ハーズバーグは「やる気を高める要因と、不満を防ぐ要因は別物」と整理したのが特徴です。

マクレランドの達成動機理論との違い

マクレランドの達成動機理論(1961)では、人の欲求を次の3つに分類しました。

- 達成欲求:成功したい、困難を克服したい

- 権力欲求:他者を動かしたい、影響力を持ちたい

- 親和欲求:人とつながりたい、仲良くしたい

マズロー理論と似ていますが、マクレランドは「特定の欲求が強い人は、その性格や行動が顕著に現れる」と考え、リーダーシップや人材分析に活用しました。

✅ まとめると:

- マズロー → 階層的に成長するモデル

- ERG理論 → 柔軟に行き来できるモデル

- ハーズバーグ → やる気と不満の要因を分けたモデル

- マクレランド → 個人差を強調したモデル

いずれもマズロー理論を土台にしながら、それぞれ異なる視点で「人を動かす力」を説明しています。

まとめ|マズローの欲求5段階を理解して日常や仕事に活かそう

自分の欲求レベルを見直すチェックポイント

マズローの欲求5段階は「人間がどんなことを求めて生きているか」を整理する便利なフレームワークです。

まずは、自分が今どの段階の欲求を強く感じているのかを見直すことが大切です。

- 最近気になるのは「収入の安定」?(安全欲求)

- 「人間関係の悩み」が大きい?(社会的欲求)

- 「もっと評価されたい」と感じている?(承認欲求)

- 「夢や自己表現に挑戦したい」気持ちが強い?(自己実現欲求)

チェックすることで、今の悩みやモチベーションの正体が見えやすくなります。

目標設定や人間関係改善に役立てる方法

欲求段階を理解すると、現実的な目標設定や人間関係の改善に役立ちます。

- 目標が高すぎて挫折する場合 → まず「安全欲求」や「所属欲求」を満たす小さなステップから始める

- 部下や仲間がやる気をなくしている場合 → どの段階の欲求が満たされていないかを探る

- 人間関係に悩んだとき → 「承認欲求がぶつかっているのかも?」と気づくだけで対応が変わる

つまり、欲求の段階をヒントにすれば、無理のない成長や対人関係の改善がしやすくなるのです。

現代の幸福研究ともつなげて考える視点

近年のポジティブ心理学の研究では、マズローの理論を裏付ける知見が数多く報告されています。

特に「人とのつながり」「意味や目的を持つこと」「達成感」が幸福度と強く結びついていることは、マズローの承認欲求・自己実現欲求・自己超越欲求と重なります。

👉 言い換えれば、マズローの理論は古典的でありながら、現代の幸福論や実践心理学とも共鳴しているのです。

✅ まとめ

- 欲求は「生理的」から「自己実現」へと段階的に存在する

- ただし一方向ではなく、同時並行で揺れ動く

- 自分の欲求段階を知ることで、目標や人間関係を改善できる

- 現代の心理学・幸福研究ともリンクしており、今でも有効なフレームワーク