スマホをつい開いてしまう、SNSの通知が気になって集中できない…。そんな経験はありませんか?

「やめたいのにやめられない」モヤモヤは、多くの人が抱える悩みです。

実はその背景には、脳のドーパミン報酬系(快楽を感じる仕組み)や、将来の利益より目先の快楽を選んでしまう心理(時間割引)といった、人間に共通するメカニズムが潜んでいます。

この記事では、フロイトの快楽原則から脳科学・行動経済学まで、即時報酬中毒の原因をわかりやすく整理しました。

「なぜ誘惑に弱いのか」が理解できれば、克服への第一歩につながります。

スマホやSNSに振り回されず、納得感をもって行動を選べるヒントを得られるはずです。

ぜひ最後まで読んでくださいね。

即時報酬中毒とは?基本的な意味と特徴

「即時報酬」と「遅延報酬」の違い

人が行動するときには、大きく分けて2つの報酬の受け取り方があります。

- 即時報酬:行動したその場ですぐに得られるご褒美。

例:お菓子を食べる、SNSの通知を見る、買い物で気分が上がる。 - 遅延報酬:我慢したり努力した後に、時間をかけて得られるご褒美。

例:ダイエットの成果、資格試験の合格、貯金して得られる安心感。

「即時報酬中毒」とは、この “今すぐの快楽” を優先しすぎてしまう状態 を指します。

なぜ現代人は即時報酬に弱くなっているのか

現代社会は、意図的に「即時報酬」が溢れるように設計されています。

- スマホの通知は常にポップアップし、ワンタップで快楽が得られる

- コンビニやフードデリバリーは24時間いつでも欲しいものを手に入れられる

- SNSの「いいね!」やゲームの「ガチャ」には小さなご褒美が組み込まれている

人間の脳は本来「目先の利益」に敏感にできているため、この環境ではどうしても即時報酬に流されやすくなります。

スマホ・お菓子・買い物に見られる即時報酬の例

即時報酬の代表的な例を整理すると、次のようになります。

- スマホ依存:SNSの通知をすぐチェックしたくなる

- お菓子やジャンクフード:手軽に甘さや脂質で快感を得られる

- 衝動買い:欲しいと思った瞬間に買ってしまい、後で後悔する

- 動画やゲーム:短時間で気分転換や興奮を得られる

これらはどれも「今すぐの快楽」が得られる行動であり、繰り返すことで習慣化しやすく、やめづらくなります。

心理学の基礎|フロイトのイドと快楽原則

イドとは?衝動と欲求に突き動かされる心の領域

精神分析の創始者フロイトは、人間の心を「イド(欲求)」「自我(理性)」「超自我(道徳)」の3つに分けました。

その中でも イド(id) は、生まれつき持っている本能的な欲求を司る部分です。

- 「お腹がすいたから今すぐ食べたい」

- 「眠いから仕事をやめて寝たい」

- 「楽しいことをすぐにしたい」

こうした衝動は、すべてイドから生まれます。イドは理性や道徳を考えず、「欲しいものをすぐに満たしたい」という衝動のかたまりです。

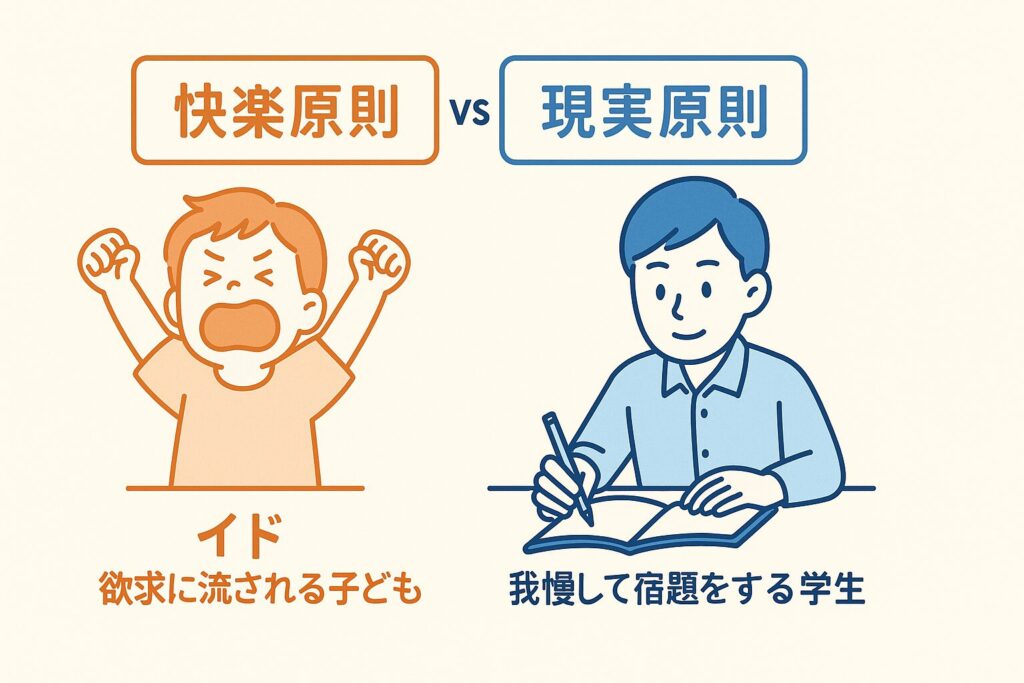

快楽原則:人が「今すぐの快楽」を求める基本メカニズム

フロイトはイドが働く仕組みを 快楽原則 と呼びました。

快楽原則とは、人は苦痛を避け、快楽を求めるように行動する という考え方です。

例えるなら、子どもがお菓子を前に「今すぐ食べたい!」と手を伸ばす状態。

まだ理性(自我)が育っていない幼少期には、この快楽原則が強く表れます。

現実原則との違い|衝動を抑える力とのバランス

大人になると、イドの衝動をそのまま行動に移すと社会生活に支障が出ます。

そこで働くのが 現実原則 です。

- 「今は我慢して、後でやったほうが得だ」

- 「怒りをぶつけるとトラブルになるから抑えよう」

現実原則は、自我が担う「理性的なブレーキ」です。

つまり、快楽原則(衝動)と現実原則(抑制)のせめぎ合い の中で、私たちは日常を生きています。

即時報酬中毒との関連

即時報酬中毒は、まさに イドの快楽原則が強く働いている状態 と言えます。

「我慢よりも今すぐ欲しい!」という衝動に流され、現実原則の働きが弱まっているのです。

- ダイエット中なのにケーキを食べてしまう

- 勉強しようと思ってもスマホを開いてしまう

これらはすべて、快楽原則が優位になっている典型的な行動です。

脳が快楽を求める仕組み|ドーパミンと報酬系

ドーパミン報酬系の役割と快感の正体

人が「楽しい」「気持ちいい」と感じるときに働くのが、ドーパミン報酬系と呼ばれる脳の回路です。

脳の中でも 側坐核(そくざかく) という部分が特に重要で、ここが活性化すると「もっとやりたい!」という欲求が強まります。

- 美味しいものを食べたとき

- 誰かに褒められたとき

- ゲームで勝ったとき

これらの瞬間にドーパミンが分泌され、脳が「これは良いことだ」と学習します。

その結果、同じ行動を繰り返したくなります。

SNSの「いいね!」や通知がやめられない理由

SNSが中毒性を持つのは、このドーパミン報酬系を巧みに利用しているからです。

- 「いいね!」がつく → ドーパミンが分泌される

- コメント通知が来る → すぐに確認したくなる

- 予想外の反応がある → 快楽が増幅される

特にSNSの通知は、いつ反応が来るかわからない“サプライズ性”があるため、期待と興奮を強めます。

その結果、スマホを手放せなくなってしまうのです。

ギャンブルやガチャ課金に共通する「不規則な報酬」

心理学では、不規則に与えられる報酬(ランダム報酬)ほど、人は強くハマるとされています。

- スロットマシンで「次こそ当たるかも」と思わせる仕組み

- ソーシャルゲームのガチャで「レアアイテムが出るかも」と期待させる設計

この「もしかしたら」という不確実なご褒美が、ドーパミンを過剰に刺激します。

そのため、人は冷静さを失い、つい何度も繰り返してしまうのです。

即時報酬を説明する理論|割引理論と時間割引

時間割引とは?将来の価値を過小評価する心理

行動経済学では、人は 「将来の大きな報酬」よりも「目先の小さな報酬」 を高く評価してしまう傾向があることが知られています。

これを 時間割引 と呼びます。

たとえば、次のような場面です。

- 「1か月後に2万円もらえる」より「今すぐ1万円が欲しい」と思う

- 「半年後に健康になる」より「今このケーキを食べたい」と感じる

将来の利益を頭では理解していても、感情的には「今すぐ得られるもの」のほうが強く心を動かすのです。

ハイパーボリック・ディスカウント(双曲割引)の仕組み

時間割引は直線的ではなく、将来が遠くなるほど急激に価値が下がるという特徴があります。

これを ハイパーボリック・ディスカウント(双曲割引) と言います。

- 今日の1,000円 → とても価値が大きい

- 1週間後の1,500円 → それほど魅力的に感じない

- 1年後の10万円 → 頭では得だと分かっていても「遠い未来」と感じる

このように人間は、「少し待つだけで大きな利益」があっても、すぐに得られる小さな報酬を選びやすいのです。

依存症やSNS中毒との関係

時間割引の傾向が強い人ほど、即時報酬に飛びつきやすいとされています。

そのため、アルコール依存やギャンブル依存、さらにはSNS中毒とも深く関係しています。

- スマホ通知を「すぐ確認しないと落ち着かない」

- ガチャで「今すぐレアアイテムを手に入れたい」

- ダイエットよりも「今この一口の快楽」を選ぶ

これはすべて「未来の利益を軽く見て、目先の快楽を重く見る」という時間割引の心理が働いている例です。

補足:マシュマロ実験に見る「待てない心理」

1970年代に有名になった マシュマロ実験 では、子どもに「今すぐマシュマロ1個を食べるか、15分待って2個にするか」を選ばせました。

一時期は「我慢できる子ほど将来成功する」と解釈されましたが、後の研究では 家庭環境や信頼感 が強く影響することが分かり、単純に「我慢=成功」とは言えないと批判されています。

ただし、即時報酬と遅延報酬の違いを直感的に示した象徴的な例として、今でもよく紹介されます。

補強理論で理解する「なぜやめられないのか」

システム1とシステム2|衝動的な判断が勝つ理由

心理学者ダニエル・カーネマンは、人間の思考を2種類に分けました。

- システム1:直感的・素早い思考。感情や経験に基づいてすぐ判断する。

- システム2:論理的・ゆっくりな思考。冷静に考え、計算して判断する。

即時報酬に流されるときは、この システム1が優位になっている状態 です。

「通知が光ったらすぐ見る」「お菓子を見たらすぐ食べる」という反応は、深く考える前に行動してしまう典型例です。

強化学習の仕組み|報酬が行動を繰り返させる

「強化学習」という言葉はAIやロボットの学習法として耳にする方もいるかもしれません。

実は人間の行動パターンも、この強化学習の仕組みによって形づくられています。

基本はとてもシンプルで、次の流れです。

- 行動する(例:スマホを開く)

- 報酬を得る(例:通知に「いいね!」がついていて嬉しい)

- 快感を学習する(脳にドーパミンが分泌され「またやろう」と記憶される)

このサイクルが繰り返されると、脳は「その行動をすると快楽が得られる」と強く関連づけてしまいます。

その結果、無意識に同じ行動を選びやすくなり、やめたいと思ってもやめられなくなるのです。

つまり、小さな快楽が“ご褒美”となって行動を強化してしまうのです。

たとえば:

- 「通知を見る → 嬉しい → また通知を見たくなる」

- 「お菓子を食べる → 美味しい → また食べたくなる」

- 「課金してレアが当たる → 興奮する → また課金したくなる」

こうした繰り返しによって、即時報酬行動が習慣として強化され、中毒性が増していきます。

強化スケジュール|ランダムな報酬が中毒性を高める

私たちの行動は「強化学習」という仕組みで形づくられています。

つまり、行動 → 報酬 → 脳に快感が記録される → また同じ行動をするというサイクルです。

この学習サイクルと特に相性が良いのが、ランダム報酬(強化スケジュール)です。

報酬が「いつ来るか分からない」状態が、人を最も強く惹きつけてしまうのです。

具体的には:

- スロットやパチンコ:当たりがいつ出るか分からない → 「次こそ!」と続けてしまう

- ソシャゲのガチャ:レアが出る確率は低いが、出たときの快感が強烈 → また回したくなる

- SNSの「いいね!」:通知が来るときも来ないときもある → サプライズ性で中毒性が増す

脳は「いつ来るか分からない報酬」を得た瞬間に大量のドーパミンを分泌し、その行動を強力に学習します。

つまり、強化学習 × ランダム報酬という組み合わせは、人間を最も「やめられない」状態に導いてしまうのです。

現状維持バイアス|一度始めた習慣がやめられない心理

人は変化よりも「今の状態を続けるほうが楽」と感じます。

これを 現状維持バイアス と呼びます。

- なんとなく毎日SNSを開いてしまう

- 習慣になった間食をやめられない

- 必要もないのにゲームを起動してしまう

これは、脳が「変えるより今のままが安心」と判断しているためです。

その結果、即時報酬行動が習慣として固定化され、ますますやめにくくなります。

即時報酬中毒がもたらす影響(理解の整理)

集中力の低下と先延ばしの増加

即時報酬に流されやすいと、集中力が分断されることが多くなります。

例えば勉強や仕事中にスマホの通知を見ると、作業に戻るまで数分〜十数分かかるといわれています。

これが積み重なると、先延ばし(プロクラステイネーション)の習慣につながり、やるべきことを後回しにしてしまいます。

浪費・依存行動に結びつくリスク

即時報酬中毒は、消費行動にも強く影響します。

- セールを見て衝動買いする

- ガチャや課金を止められない

- コンビニで余計な買い物をしてしまう

これらはすべて「今すぐ気持ちよくなりたい」という欲求が優先された結果です。

行き過ぎると、借金や依存症に発展する危険もあります。

長期的な成果や成長が阻害される

本来は「遅延報酬」を選んだ方が得られる長期的な成果も、即時報酬に負け続けると手に入りません。

- ダイエット → 目先の食欲に負けて成果が出ない

- 勉強 → スマホや動画に流れて合格が遠のく

- 貯金 → その場の浪費で将来の安心を失う

このように、即時報酬に偏りすぎると 「短期的な満足は多いが、長期的な達成感が少ない」人生 になってしまいます。

まとめ|即時報酬中毒の原因を理解すれば行動が見えてくる

フロイト・脳科学・行動経済学の視点から整理

ここまで見てきたように、即時報酬中毒はさまざまな学問分野から説明できます。

- フロイトの快楽原則:人は本能的に「今すぐ快楽を得たい」と動く

- 脳科学(ドーパミン報酬系):脳の仕組みが「もっと欲しい」と強化する

- 行動経済学(割引理論):将来の利益を過小評価し、目先の快楽を選んでしまう

さらに、システム1と2、強化スケジュール、現状維持バイアスといった補助理論も組み合わせることで、

「なぜやめられないのか」が多角的に理解できます。

「衝動は自然な反応」と知ることが第一歩

大切なのは、衝動に流されること自体は人間として自然な反応だと知ることです。

「意志が弱いからだ」と自分を責めるのではなく、誰にでも働く脳と心理の仕組みなのだと理解すると気持ちが楽になります。

克服法につなげる土台としての理解

今回の記事では原因の理解に焦点を当てましたが、理解すること自体が改善の第一歩です。

「なぜ誘惑に弱いのか」を知っていれば、行動を変える工夫もしやすくなります。

👉 克服法の具体的な方法については、別記事で詳しく解説しています。

興味がある方はこちらもぜひ参考にしてください。