「どうして自分はやる気が出るときと出ないときがあるんだろう?」そんなモヤモヤを感じたことはありませんか。

- 勉強や仕事で、やる気が続かない

- 挑戦したい気持ちと、失敗したくない気持ちの間で揺れる

- 自分のモチベーションのタイプを知りたい

実は、この悩みを整理してくれるのが制御焦点理論です。心理学者ヒギンズが提唱した理論で、人のやる気を「促進焦点(理想や希望に向かう動き)」と「防止焦点(失敗を避けようとする動き)」の2つに分けて考えます。

この記事では、制御焦点理論の基本から、促進焦点と防止焦点の違い、他の有名な心理学理論との比較、そして日常やビジネスでの活用例までをわかりやすく解説します。

ぜひ最後まで読んでくださいね。

制御焦点理論とは?基本的な定義と概要

制御焦点理論(Regulatory Focus Theory) とは、人が行動するときに「何を重視するか」を説明する心理学の理論です。1997年に心理学者の トーリー・ヒギンズ によって提唱されました。

この理論では、人のモチベーションを大きく2つに分けて考えます。

- 促進焦点(Promotion Focus):理想や希望に向かって「前進したい」「成長したい」と考える動機づけ

- 防止焦点(Prevention Focus):義務や責任を守るために「失敗を避けたい」「安全を確保したい」と考える動機づけ

たとえば、同じ試験勉強でも、

- 「合格して夢を叶えたい!」と思って勉強する人は 促進焦点タイプ。

- 「落ちて恥をかきたくない…」と思って勉強する人は 防止焦点タイプ。

このように、目標は同じでも「動機の焦点」が異なることで、行動の仕方や感じ方が変わってくるのです。

制御焦点理論を提唱した心理学者トーリー・ヒギンズ

ヒギンズは、モチベーション研究の第一人者であり、「人は成功を追うだけでなく、失敗を避けることにも強く動かされる」という視点を取り入れました。これにより、モチベーション理論はより現実的で多面的な理解が可能になりました。

促進焦点と防止焦点の2つの視点

- 促進焦点=「希望・理想・チャレンジ」

- 防止焦点=「義務・責任・安全」

この2つを軸にすることで、人の行動の方向性を整理できるのが理論の大きな特徴です。

なぜモチベーションを理解するのに役立つのか

制御焦点理論を学ぶと、

- 自分がどちらのタイプに近いかがわかる

- 状況に応じて「促進」と「防止」を切り替える意識が持てる

- 人間関係や仕事で「相手がどちらの焦点を重視しているか」を理解できる

といったメリットがあります。つまり、自分自身の行動だけでなく、他者とのコミュニケーションやマネジメントにも役立つのです。

促進焦点とは?成功や成長を目指すモチベーション

促進焦点(Promotion Focus) とは、人が「理想の自分」や「達成したい夢」に向かって動くときのモチベーションのあり方を指します。わかりやすく言えば、「もっと良くなりたい!」「成長したい!」という前向きな動機づけ です。

促進焦点の特徴(希望・願望・チャレンジ)

- 希望や願望を原動力にする

例:海外旅行に行きたいから英語を勉強する。 - チャレンジ精神が強い

新しいことに挑戦する姿勢が出やすい。 - 成果をプラスで捉える傾向

小さな成功体験を「前進できた」と感じやすい。

つまり促進焦点タイプは、「できたら嬉しい」「もっと良くなりたい」という気持ちが行動のガソリンになります。

促進焦点に当てはまる行動例(キャリア・学習)

- キャリア:新しいスキルを学んで昇進を狙う

- 学習:英語を学んで留学や転職に挑戦する

- 人間関係:新しい友人をつくろうと積極的に話しかける

どれも「成功や理想の実現」に向かって努力している行動です。

促進焦点の強みと弱み

- 強み

- 前向きで挑戦を楽しめる

- 小さな成功をモチベーションに変えられる

- 弱み

- 楽観的すぎてリスクを見落とすことがある

- 新しいことに飛びつきすぎて継続が苦手な場合も

促進焦点は「前進する力」には優れていますが、ときに「守り」を忘れてしまう傾向があります。

防止焦点とは?失敗回避や義務を重視するモチベーション

防止焦点(Prevention Focus) とは、人が「義務」や「責任」を守ることを意識して行動するモチベーションのタイプです。わかりやすく言えば、「失敗したくない」「ルールを守りたい」 という気持ちが行動を動かす力になっています。

防止焦点の特徴(義務・責任・安全志向)

- 義務感に基づく行動

例:会社の締め切りを必ず守る。 - 責任感が強い

チームに迷惑をかけないように努力する。 - 安全や安定を重視

リスクを避けて堅実な道を選びやすい。

促進焦点が「夢や希望に向かうタイプ」だとすると、防止焦点は「危険を避けて安全を守るタイプ」といえます。

防止焦点に当てはまる行動例(日常・仕事)

- 日常生活:健康診断を欠かさず受ける、忘れ物をしないように入念に確認する

- 仕事:納期やルールをしっかり守る、トラブルを未然に防ぐために事前準備をする

- 人間関係:相手を怒らせないように言葉を選ぶ

どの例も「ミスを防ぐ」「信頼を失わない」ことを大切にしています。

防止焦点の強みと弱み

- 強み

- リスク管理に優れており、大きな失敗を避けやすい

- 周囲から「信頼できる人」と評価されやすい

- 弱み

- 慎重すぎてチャンスを逃すことがある

- 不安やプレッシャーに追われやすい

防止焦点は「守りの力」に長けており、安定や信頼を築く場面では強みになります。ただし、新しい挑戦にはやや消極的になりやすい点が課題です。

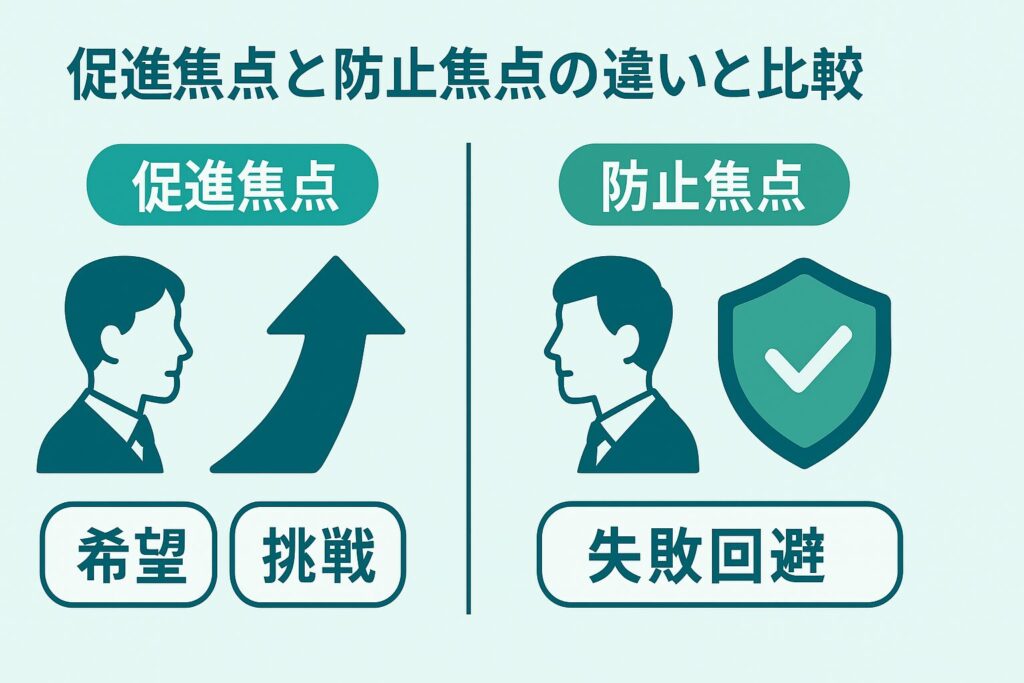

促進焦点と防止焦点の違いと比較

制御焦点理論の大きな魅力は、「促進焦点」と「防止焦点」という2つの視点を比較できること です。どちらも人間のモチベーションに深く関わりますが、その性質や強みは異なります。

「成功志向」と「失敗回避志向」の違い

- 促進焦点=成功志向

→ 「やってみたい!」「成長したい!」というプラスの目標を追いかける。 - 防止焦点=失敗回避志向

→ 「ミスしたくない」「義務を守りたい」というマイナスを避ける動機で動く。

同じ試験勉強でも、

- 「合格して夢を叶えたい!」 → 促進焦点

- 「不合格で恥をかきたくない…」 → 防止焦点

と、出発点の気持ちが異なるのです。

シーン別での有利・不利(試験・営業・リーダーシップなど)

- 試験や資格勉強

- 促進焦点:モチベーションを楽しみに変えやすいが、油断しやすい

- 防止焦点:着実に準備するが、プレッシャーに弱い

- 営業やビジネス

- 促進焦点:新しい提案や挑戦を積極的にできる

- 防止焦点:契約ミスやトラブルを避けるために細かく対応できる

- リーダーシップ

- 促進焦点:ビジョンを示し、人をワクワクさせる

- 防止焦点:規律を守り、安定したチーム運営を実現する

このように、場面によってどちらの焦点が有利になるかは変わります。

自分はどちらのタイプ?セルフチェックの視点

簡単なチェック方法として、次の質問を考えてみましょう。

- 「私は新しいことに挑戦するのが好きだ」→ YESなら促進焦点寄り

- 「私はミスをしないように慎重に準備する方だ」→ YESなら防止焦点寄り

もちろん、誰もが両方の性質を持っています。大切なのは「自分はどちらに偏りやすいか」を理解し、状況に応じてバランスを取ることです。

制御焦点理論と他のモチベーション理論との違い

制御焦点理論はモチベーション研究の中で重要な位置を占めていますが、他にも多くの理論があります。ここでは特に有名な3つと比較してみましょう。

①アトキンソンの達成動機理論との違い

- 達成動機理論(Atkinson, 1957)

「成功への期待」と「失敗回避の動機」の強さの度合いによって、人がどれだけ努力するかを説明する理論。 - 制御焦点理論(Higgins, 1997)

「促進焦点(成功を追う)」と「防止焦点(失敗を避ける)」という行動の方向性の違いに注目する理論。

👉 つまり、達成動機理論は“どれくらい強いか”を測る理論、制御焦点理論は“どちらの質で動くか”を整理する理論といえます。似ているようで焦点の置き方が異なるのです。

②自己決定理論との違い(動機の内発性/外発性に着目)

- 自己決定理論(Deci & Ryan, 1985)は、人の動機を「内発的(自分のやりたいから)」と「外発的(報酬や義務のため)」に分類。

- 制御焦点理論は「希望に向かう促進」と「失敗を避ける防止」という方向性に注目する。

👉 自己決定理論は「動機の源泉(内か外か)」に焦点を当て、制御焦点理論は「行動の方向性」に注目している点が違いです。

③期待価値理論との違い(成果の価値 × 達成の期待で説明)

- 期待価値理論(Atkinson, Vroom, 1960年代)は、「成果をどれだけ価値あると感じるか × 達成できるとどれだけ期待できるか」で努力量を説明。

- 制御焦点理論は「促進/防止」という枠組みで人の行動傾向を分類する。

👉 期待価値理論は「やる気の量」を数式的に捉えるのに対し、制御焦点理論は「やる気の質」を理解するのに役立ちます。

制御焦点理論の有名な研究とモデル

制御焦点理論は、1990年代以降の心理学研究で数多くの実験によって検証されてきました。ここでは特に代表的な研究やモデルを紹介します。

ヒギンズによる代表的な実験

制御焦点理論を提唱した トーリー・ヒギンズ(E. Tory Higgins) は1990年代にかけて複数の実験を行い、その成果をもとに1997年に制御焦点理論として体系化して、次のような傾向が示しました。

- 促進焦点の人 → 「報酬を得られるチャンス」がある課題で力を発揮しやすい

- 防止焦点の人 → 「罰やミスを避ける必要がある課題」で成果を出しやすい

👉 つまり、人は同じ課題でも「どんな条件で提示されるか」によってパフォーマンスが変わることが示されたのです。

報酬と罰で異なるモチベーションの働き方

- 報酬条件(成功するとご褒美がある)

→ 促進焦点タイプがやる気を出す - 罰条件(失敗すると減点や損失がある)

→ 防止焦点タイプが注意深く取り組む

この結果は、学校教育や職場での評価制度の設計にも応用できます。人によって「ご褒美型」と「罰回避型」のどちらに強く反応するかが違うのです。

心理学研究での再現性と応用の広がり

その後の研究でも、制御焦点理論は次の分野に応用されています。

- 学習心理学:試験勉強の動機づけ分析

- 組織心理学:上司の指導スタイルと部下のパフォーマンス

- マーケティング:広告メッセージの響き方(例:「理想の体を手に入れよう!」 vs 「太らないように気をつけよう!」)

このように、制御焦点理論は単なる理論にとどまらず、実社会の幅広い領域で実証され、活用されています。

制御焦点理論の活用例|日常・勉強・ビジネス・マーケティング

制御焦点理論は学問的な枠にとどまらず、日常生活や仕事、教育、マーケティングなど幅広い場面で役立ちます。ここでは具体的な活用シーンを見ていきましょう。

勉強・試験での活用(合格を目指す vs 不合格を避ける)

- 促進焦点タイプ:

「合格して夢を叶えたい」「スキルを身につけたい」という前向きな動機で勉強する。 - 防止焦点タイプ:

「不合格になりたくない」「親をがっかりさせたくない」という失敗回避の意識で勉強する。

👉 どちらも有効なモチベーションですが、促進型はポジティブなイメージトレーニングが効果的、防止型は計画表やチェックリストで不安を減らす方法が合います。

ビジネスや組織マネジメントへの応用

- 促進焦点の部下には、チャレンジングな目標や成功のチャンスを与えるとやる気が高まる。

- 防止焦点の部下には、ルールを守る仕事やリスク管理を任せると力を発揮しやすい。

👉 上司が部下の「焦点タイプ」を理解して任せ方を工夫すると、組織全体のパフォーマンスが向上します。

マーケティングや広告での活用事例(保険・ダイエット商品の例)

- 促進焦点向け広告:

「理想の体を手に入れよう!」「夢の留学を実現しよう!」 - 防止焦点向け広告:

「リスクに備えて安心を」「太らないように毎日の健康習慣を」

👉 同じ商品でも、「希望を叶えるメッセージ」か「リスクを避けるメッセージ」かで、響く人が変わります。

まとめ|制御焦点理論で自分のモチベーションを理解しよう

制御焦点理論を学ぶと、私たちのモチベーションの動き方が「促進焦点」と「防止焦点」という2つの視点で整理できることがわかります。これは自己理解や人間関係、仕事の場面で非常に役立ちます。

促進焦点・防止焦点を知るメリット

- 自分の「やる気のパターン」が見える

- 他人の行動や考え方が理解しやすくなる

- 勉強や仕事で、自分に合ったモチベーション戦略を立てられる

どちらが良い悪いではなく、状況によって使い分けが大切

促進焦点は「成長やチャレンジ」に強く、防止焦点は「安全や安定」に優れています。

👉 大切なのは「自分がどちらに偏りやすいか」を知り、状況によって両方をバランスよく活かすことです。

日常生活に取り入れるためのヒント

- 勉強や仕事で「前に進みたいとき」には促進焦点を意識する

- ミスを減らしたいときや安全が大事なときには防止焦点を意識する

- 相手に合わせて「希望を語る」か「リスクを避ける話をする」かを使い分ける