「どうして自分は悪いことばかり考えてしまうんだろう?」

褒められても「お世辞だ」と思ってしまう、失敗ばかりに目がいって落ち込む…。そんな経験はありませんか?それは心理学でいう「心のフィルター」(悪いことだけに注目するクセ)や「ポジティブ打ち消し」(良いことを過小評価するクセ)が原因かもしれません。

この記事では、これらがどんな心理なのか、そして認知行動療法(CBT)やABC理論などの有名な心理学モデルをもとにわかりやすく解説します。さらに、身近な例や改善方法(認知再構成法・マインドフルネス・ポジティブ日記など)も紹介し、日常や仕事でどう活かせるかまで整理しました。

ネガティブな思考に振り回されず、バランスのとれた考え方を取り戻すヒントをまとめています。ぜひ最後まで読んでくださいね。

心のフィルターとポジティブ打ち消しの意味とは

私たちの考え方には、ときどき偏った見方(=認知の歪み)が入り込みます。その代表例として「心のフィルター」と「ポジティブ打ち消し」があります。言葉は少し専門的に聞こえますが、実は日常生活の中で誰もが経験していることです。

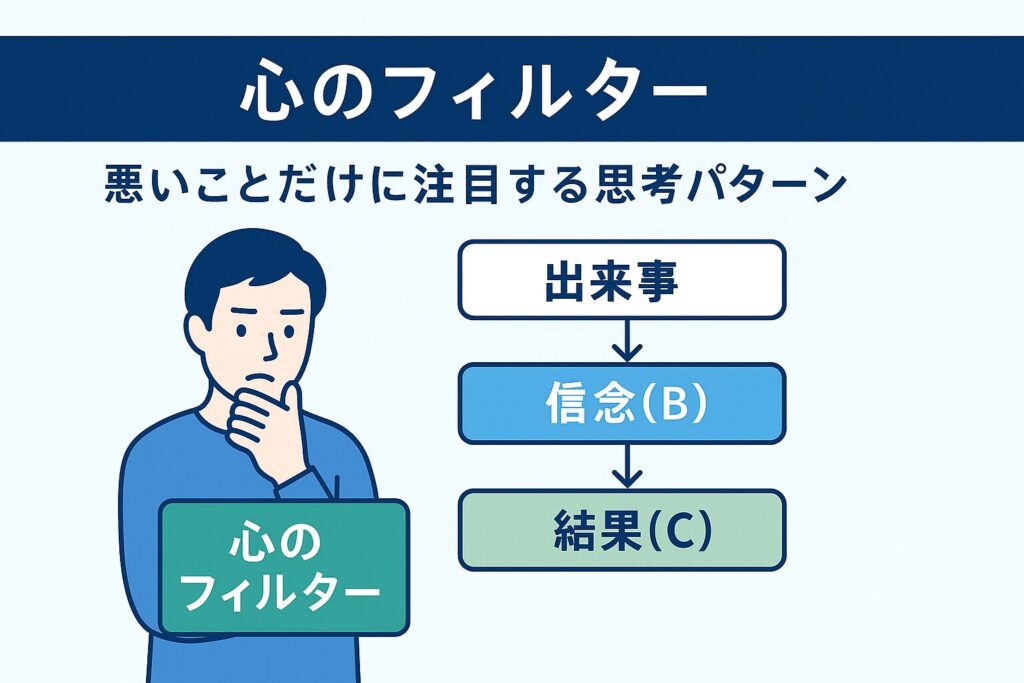

心のフィルター:悪いことだけに注目する思考パターン

- 心のフィルターとは、良い出来事や肯定的な面を無視して、悪い部分だけに注目してしまう考え方です。

- たとえば、仕事で10個のタスクを問題なく終えたのに、1つのミスだけが頭に残り「自分はダメだ」と思い込んでしまうようなケースです。

- まるで「黒いサングラス」をかけて世界を見ているように、視野が狭くなり、ネガティブな情報ばかり強調されます。

ポジティブ打ち消し:良い出来事を「大したことない」と否定する心理

- ポジティブ打ち消しは、嬉しい出来事や成功を素直に認めず、「たまたま」「誰にでもできる」と自分の成果を過小評価してしまう思考です。

- 例を挙げると、テストで高得点を取った学生が「運がよかっただけ」と考えたり、上司に褒められても「社交辞令だろう」と感じてしまうことです。

- このように、自分にとってプラスの出来事を自ら打ち消してしまうため、自尊心が育ちにくくなります。

認知の歪みの一種として位置づけられる理由

- これら2つはどちらも「認知の歪み」と呼ばれる思考パターンの代表例です。

- 認知の歪みとは、出来事を客観的に見るのではなく、偏った解釈をしてしまうクセのこと。

- 「心のフィルター」は悪い情報の拾いすぎ、「ポジティブ打ち消し」は良い情報の軽視という形で現れます。

- 結果として、自己評価が不当に低くなり、ストレスや不安を増幅させる要因になってしまうのです。

認知行動療法(CBT)での位置づけ|有名な心理学理論

「心のフィルター」や「ポジティブ打ち消し」は、単なるクセではなく、心理学で体系的に説明されている認知の歪みの一部です。認知の歪みは特に、認知行動療法(CBT)では中心的な概念として扱われています。ここでは、その理論的な位置づけを整理します。

アーロン・ベックの認知療法と「認知の歪み」

- 認知行動療法の基礎を築いたのは、精神科医アーロン・ベックです。

- 彼は1960年代にうつ病の患者を調べる中で、共通する思考のクセを見つけました。

- 「物事を悪い方向に解釈する」「良い出来事を過小評価する」など、まさに心のフィルターやポジティブ打ち消しのようなパターンです。

- ベックはこれらを認知の歪み(Cognitive Distortions)と呼び、心理的な不調の大きな原因だと位置づけました。

エリスのABC理論と非合理的な信念(REBTとの関係)

- もう1人の重要人物が、心理学者アルバート・エリスです。

- 彼はABC理論を提唱しました:

- A(Activating Event:出来事)

- B(Belief:信念・考え方)

- C(Consequence:結果・感情)

- たとえば「上司に注意された(A)」→「自分は無能だ(B)」→「落ち込む(C)」という流れです。

- 「心のフィルター」や「ポジティブ打ち消し」は、このB(信念)が歪んでいる状態を指します。

- エリスの理論(REBT:合理情動行動療法)は、非合理的な思い込みを修正する点でCBTと共通しています。

ネガティビティ・バイアス|悪いことが強く心に残る脳の仕組み

- 心理学や脳科学の研究では、人間は悪い出来事のほうが記憶に残りやすいことが分かっています。

- これをネガティビティ・バイアスと呼びます。

- たとえば、100人に褒められても、1人に批判されるとその言葉ばかり気になってしまう、という経験は多くの人にあるでしょう。

- この脳のクセが、心のフィルターやポジティブ打ち消しを強めてしまう背景になっています。

心のフィルターとポジティブ打ち消しの具体例

理論を聞いただけではピンと来ないこともあります。ここでは、日常でよく見られる「心のフィルター」と「ポジティブ打ち消し」の典型的なシーンを紹介します。自分の考え方と照らし合わせながら読んでみてください。

学校や勉強での例:90点でも「10点落とした」と考える

- テストで90点を取った学生がいたとします。

- 本来なら「よく頑張った!」と自分を評価できる場面です。

- しかし心のフィルターがかかると、「10点も間違えた…」というネガティブな部分にだけ注目してしまいます。

- その結果、自信が持てず「自分は勉強が苦手だ」と思い込みやすくなるのです。

仕事の例:上司に褒められても「お世辞だ」と思う

- 仕事で良い成果を出し、上司に褒められた場面を想像してください。

- 普通なら「努力が認められた」と感じられるはずです。

- しかしポジティブ打ち消しが強い人は、「きっとお世辞だ」「運が良かっただけ」と考えます。

- こうして、自分の成長や成果を素直に受け取れなくなってしまいます。

人間関係の例:友達の1回の反応だけで嫌われたと感じる

- 友人にLINEを送ったのに返信が少し遅れたとき、どう感じますか?

- 心のフィルターがあると「きっと嫌われたに違いない」と解釈してしまうことがあります。

- 実際には「忙しかっただけ」「充電が切れていた」など単純な理由かもしれません。

- しかしネガティブな部分にだけ注目すると、人間関係に余計な不安やストレスを抱えてしまうのです。

関連する心理学モデルと研究

「心のフィルター」と「ポジティブ打ち消し」は、単体で語られることもありますが、心理学のさまざまな理論とつながっています。これらを理解すると、なぜネガティブ思考に陥りやすいのか、そしてどう改善すればいいのかがより明確になります。

認知の三角形(自分・世界・未来の見方)

- 精神科医アーロン・ベックが提唱した認知の三角形(Cognitive Triad)は、うつ病研究で有名です。

- 人は「自分」「世界」「未来」の3つをどう捉えるかで気分や行動が変わります。

- 心のフィルターやポジティブ打ち消しが強い人は、

- 自分=「私はダメな人間だ」

- 世界=「周りは冷たい」

- 未来=「これからもうまくいかない」

といった悲観的な見方をしやすくなります。

マインドセット理論|固定マインドセットと成長マインドセット

- 心理学者キャロル・ドゥエックは、人の考え方を2つに分けました。

- 固定マインドセット:「能力は生まれつき決まっている」と考える

- 成長マインドセット:「努力で能力は伸ばせる」と考える

- 固定マインドセットの人は、褒められても「運がよかっただけ」とポジティブを打ち消しやすい傾向があります。

- 一方、成長マインドセットを持つ人は「今回うまくいったのは努力の成果」と前向きに解釈しやすいのです。

学習性無力感と自己効力感との関係

- 心理学者マーティン・セリグマンが行った実験で明らかになったのが学習性無力感です。

- 「何をしても無駄だ」という経験を繰り返すと、ポジティブな出来事が起きても「どうせ続かない」と受け取れなくなります。

- これに関連して重要なのが自己効力感(バンデューラ)です。

- 「自分にはできる」という感覚を持てるかどうかで、行動や気持ちの持ち方が大きく変わります。

- 心のフィルターが強い人は失敗ばかりに目がいき、自己効力感が低下しやすいのです。

改善方法|心のフィルターやポジティブ打ち消しを弱めるには

「心のフィルター」や「ポジティブ打ち消し」は誰にでも起こり得る思考のクセですが、意識してトレーニングすることで弱めることができます。ここでは、心理学でも効果が確認されている代表的な方法を紹介します。

認知再構成法|自動思考に気づいて書き換える

- 認知再構成法とは、頭に浮かぶネガティブな自動思考をとらえ、より現実的でバランスの取れた考え方に置き換える方法です。

- 具体的なステップ:

- ネガティブな考えに気づく(例:「また失敗するに違いない」)

- その考えを紙に書き出す

- 「本当にそうだろうか?」と検討する

- より現実的な言葉に言い換える(例:「準備をすれば成功する可能性もある」)

- こうすることで、心のフィルターを緩めることができます。

ABCDE理論で「反論」と「新しい考え」を練習する

- エリスが提唱したABCDE理論も有効です。

- A:出来事(Activating Event)

- B:信念(Belief)

- C:結果(Consequence)

- D:反論(Disputation)

- E:新しい効果(Effect)

- ネガティブな考え(B)に対してD=反論を行うのがポイントです。

- 例:「上司の言葉はお世辞だ(B)」→「過去にも褒められたことがあるし、今回は成果を出せた(D)」→「少し自信を持っていい(E)」

マインドフルネスで今の思考に気づく習慣をつける

- マインドフルネスとは、「今この瞬間の自分の状態に気づく」心のトレーニングです。

- ネガティブな考えに巻き込まれず、「今、自分は『ダメだ』と思っているな」と一歩引いて観察することで、心のフィルターに気づきやすくなります。

- 呼吸法や短い瞑想を取り入れると実践しやすいです。

ポジティブ日記や「Three Good Things」で成功体験を積む

- ポジティブ打ち消しを弱めるには、良い出来事を意識的に記録する習慣が効果的です。

- 代表的なのが「Three Good Things」(今日あった良いことを3つ書く)という方法。

- 「友達がLINEを返してくれた」「コーヒーが美味しかった」「仕事を1つ片付けられた」など、小さなことでOKです。

- 続けることで、脳がポジティブな情報をキャッチしやすくなります。

日常やビジネスでの活用例

「心のフィルター」や「ポジティブ打ち消し」は、理論を理解するだけでなく、日常の行動にどう活かすかが大切です。ここでは、家庭・仕事・人間関係などで役立つ具体的な応用例を紹介します。

セルフチェックで自分の思考パターンを見直す

- 1日の終わりに「今日の出来事をどう解釈したか」を振り返ってみましょう。

- 例:「ミスを1つしたけど、成功は5つあった」とバランスを確認する。

- 思考のクセを客観視する習慣が、心のフィルターに気づく第一歩になります。

褒め言葉を素直に受け取る練習

- ポジティブ打ち消しを弱めるには、「ありがとう」と一言で受け止める練習が有効です。

- 例:上司に「助かったよ」と言われたら、「いえいえ」と否定するのではなく「ありがとうございます」と返す。

- 最初は照れくさいですが、自分の努力を正しく認める習慣につながります。

チームや家族で「良かったこと」を共有する習慣

- 職場や家庭で「今日あった良いこと」を話し合う時間をつくるのも効果的です。

- 例:会議の冒頭で「先週うまくいったこと」を共有する/夕食時に家族で「今日楽しかったこと」を話す。

- これにより、ネガティブばかりに注目する傾向が和らぎ、お互いを認め合う空気が広がります。

まとめ|認知の歪みに気づくことが改善の第一歩

「心のフィルター」と「ポジティブ打ち消し」は、誰にでも起こりやすい認知の歪みです。大切なのは、それに気づき、少しずつ修正していくことです。

「出来事」よりも「考え方」が気持ちを左右する

- 私たちの感情は、出来事そのものよりも、それをどう解釈するかによって大きく変わります。

- 同じ出来事でも、「失敗ばかり」と思えば落ち込み、「学びの機会」と捉えれば前向きになれます。

- つまり、出来事=原因ではなく、考え方=フィルターが感情を決めているのです。

小さな気づきと練習がネガティブ思考を変えるカギ

- 認知の歪みを直すときに、最初から完璧にしようとしなくて大丈夫です。

- 「今日は褒め言葉をそのまま受け止められた」など、小さな気づきや練習の積み重ねが重要です。

- 少しずつポジティブな視点を増やすことで、思考のクセは自然に変わっていきます。

実生活で少しずつ活用していく重要性

- 心のフィルターやポジティブ打ち消しを完全になくすのは難しいですが、意識的に弱めることは可能です。

- 学校、仕事、人間関係などの場面で実践するうちに、「自分は変われる」という感覚が得られます。

- その積み重ねが、自己肯定感の回復やストレスの軽減につながります。