「やる気を出したいのに続かない…」「挑戦したいけど失敗が怖い…」そんな気持ちになったことはありませんか?

そんな気持ちの理由を説明してくれるのが、心理学者アトキンソンが提唱した達成動機理論です。これは、人の行動を左右する「成功を望む気持ち」と「失敗を避けたい気持ち」のバランスを説明する理論です。

この記事では、達成動機理論の基本から、成功と失敗の心理の仕組み、そして勉強・仕事・教育での活用方法まで分かりやすく解説します。

「やる気が出ない理由」や「挑戦を避けてしまう心理」の正体を知れば、きっと行動のヒントが見えてきます。ぜひ最後まで読んでくださいね。

アトキンソンの達成動機理論とは?基本の意味と定義

達成動機理論の概要をやさしく解説

アトキンソンの達成動機理論とは、人が「なぜ挑戦するのか?」「なぜ避けるのか?」を説明する心理学の理論です。

私たちの行動には、「成功したい」気持ちと「失敗したくない」気持ちの両方が影響していて、そのバランスによって「行動」が決まると考えられています。

例えば…

- 「投資で利益を出したい」 → 成功を望む動機

- 「投資で大損したくない」 → 失敗を避ける動機

この2つがぶつかり合うことで、「投資に挑戦するか、それとも避けるか」という行動の選択そのものが決まります。

どちらも自然な感情であり、この両方がモチベーションの源泉になっています。

面白いのは、どちらか一方だけが正しいのではなく、両方が組み合わさって初めて現実的な行動選択が生まれるという点です。

理論が注目された背景と心理学の位置づけ

1950年代、それまでの心理学は「ご褒美(報酬)や罰」が行動を左右すると考える行動主義が主流でした。

そんな中、アトキンソンは「人間は外からのご褒美だけではなく、成功したい・失敗したくないという内側の気持ちで動いている」と指摘しました。

この考え方は、教育・ビジネス・スポーツなど幅広い分野に影響を与え、今でも「人のやる気を理解する基盤」として引用されるほど重要な理論です。

📌 ポイント整理

- 達成動機理論=成功と失敗、2つの気持ちのバランスで行動が決まる

- 「やる気が出ない」原因を理解する手がかりになる

- 現代の心理学(期待価値理論・自己決定理論など)の土台になっている

成功を望む気持ちと失敗を避ける心理|2つのモチベーションタイプ

達成動機(成功を求める力)の特徴

達成動機とは、「うまくいきたい」「結果を出したい」という前向きな気持ちのことです。

このタイプの人は、ある程度のリスクがあっても挑戦する傾向があります。

- 難しい試験に挑戦して合格を目指す

- 新しいプロジェクトに積極的に参加する

- 失敗しても「次は成功できるはず」と考える

こうした姿勢は、自己成長や成果を大きく引き寄せる力になります。

失敗回避動機(失敗を恐れる気持ち)の特徴

一方で失敗回避動機は、「失敗したらどうしよう」「恥をかきたくない」という心理です。

このタイプの人は、失敗のリスクを避けるために行動を控えめにする傾向があります。

- 発表やプレゼンを避けてしまう

- 試験で無難な問題ばかり選ぶ

- 新しい挑戦よりも安全な選択を好む

一見ネガティブに思えますが、リスクを最小化できるという利点もあります。

挑戦する人と挑戦を避ける人の違い

同じ状況でも、人によって行動が違うのは「どちらの動機が強いか」の差です。

- 挑戦する人:達成動機が強く、多少の失敗リスクを受け入れてでも成功を求める

- 挑戦を避ける人:失敗回避動機が強く、安全策を選びがち

例えば同じ資格試験でも、ある人は「合格したらキャリアアップできる」と考え挑戦しますが、別の人は「落ちたら恥ずかしい」と感じて受験を避けます。

この違いを理解することで、私たちは「なぜ自分は挑戦できないのか?」という疑問に答えを見つけられるのです。

📌 ポイント整理

- 達成動機=成功を追い求める前向きな心理

- 失敗回避動機=失敗を避けたい心理

- どちらも自然な気持ちであり、人の行動はこの2つの力のバランスで決まる

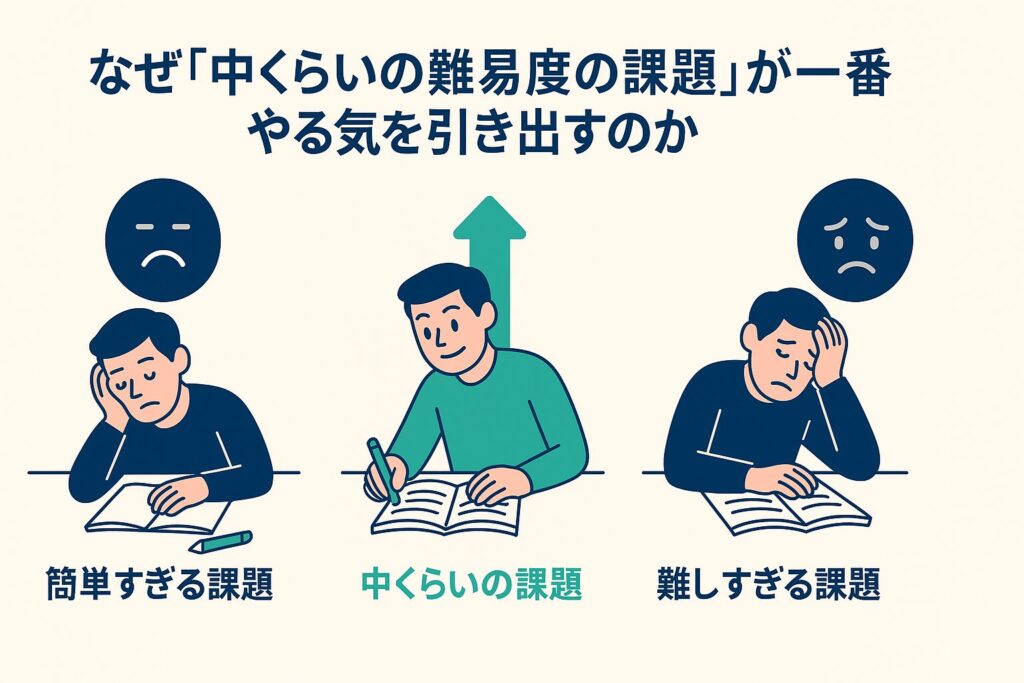

なぜ「中くらいの難易度の課題」が一番やる気を引き出すのか

簡単すぎる課題ではモチベーションが上がらない理由

課題があまりに簡単だと、私たちは「やらなくてもできる」「やっても得るものが少ない」と感じます。

例えば、小学生が足し算をマスターしているのに「1+1」を繰り返しても退屈してしまいますよね。

簡単すぎる課題=努力しなくても成功できる → 達成感が薄い

そのため、モチベーションが上がりにくいのです。

難しすぎる課題ではやる気が続かない理由

逆に、課題があまりに難しすぎると「どうせ無理」「やっても失敗する」と感じ、挑戦する意欲が湧きません。

例えば、九九を覚えたばかりの子に大学レベルの数学を解かせても、すぐに諦めてしまうでしょう。

難しすぎる課題=成功確率が低い → 不安や挫折感が強くなる

これでは長続きせず、やる気がしぼんでしまいます。

中難度の課題が挑戦心を刺激する仕組み

アトキンソンが実験で示したのは、「成功の可能性が50%くらいある課題」が最もやる気を引き出すということです。

なぜなら、成功も失敗もあり得る場面では…

- 成功したときの達成感が大きい

- 失敗しても「次はできるかも」と思える

- 努力と成果の関係が実感できる

つまり、「ちょっと頑張ればできそう」という課題が、私たちの挑戦心を刺激するのです。

📌 ポイント整理

- 簡単すぎる課題=達成感がなく退屈

- 難しすぎる課題=挫折感が強くやる気が落ちる

- 中くらいの難易度=挑戦意欲を最大化する黄金ゾーン

達成動機理論の公式をわかりやすく解説

行動意欲を数式で表すとどうなる?

アトキンソンは、人が挑戦するかどうかを数式で説明しました。

行動意欲 = 達成動機 × 成功確率 × 成功の価値 − 失敗回避動機 × 失敗確率 × 失敗の価値

つまり、

- 成功したい気持ちが強い

- 成功できそうな確率が高い

- 成功したら得られる価値(報酬・達成感)が大きい

この3つがそろうほど行動意欲は強くなります。逆に「失敗したらどうしよう」という気持ちが強く、失敗の可能性やそのダメージが大きいと、行動は抑えられてしまいます。

「期待」と「価値」のかけ合わせがポイント

この公式の肝は「期待 × 価値」です。

- 期待(Expectancy)=できそうだと思える確率

- 価値(Value)=できたときのご褒美や意味の大きさ

たとえば、

- 「ちょっと頑張れば合格できる試験(期待)」

- 「合格すれば給料アップ(価値)」

この2つが重なると「よし、やってみよう!」となるのです。

シンプルな例(テストやスポーツ)でイメージする

具体例で考えるとわかりやすいです。

- テストの場合

- 合格点を取れる可能性が高く、合格すれば進学できる → 行動意欲が高まる

- 逆に「難しすぎて合格の望みが薄い」なら挑戦意欲は下がる

- スポーツの場合

- 少し練習すれば勝てる試合で、勝ったら大会出場できる → やる気アップ

- 逆に「相手が強すぎて勝ち目ゼロ」なら気持ちは萎えてしまう

このように、公式は単なる数字の話ではなく、人のやる気の仕組みをわかりやすく整理したものなのです。

📌 ポイント整理

- 行動意欲は「成功動機」と「失敗回避動機」の引き算で表される

- 期待(できそう)×価値(意味がある)が大きいとやる気が出る

- テストやスポーツの例でイメージすると理解しやすい

代表的な研究と関連する心理学モデル

アトキンソン(1957年)の実験と発見

ジョン・W・アトキンソンは1957年に実験を行い、人が「中くらいの難易度の課題を好む」傾向を発見しました。

参加者に「簡単・中くらい・とても難しい」課題を選ばせたところ、多くの人が中難度を選びました。

この結果は「人は挑戦とリスクのバランスが取れた課題に最もやる気を感じる」ことを裏付けています。

期待価値理論への発展と違い

アトキンソンの理論はその後、期待価値理論(Expectancy-Value Theory)へと発展しました。

- 期待=「成功できる見込み」

- 価値=「成功したときの報酬や意味」

行動は「期待 × 価値」で説明できると整理され、教育心理学やキャリア理論の研究で広く使われるようになりました。

違いとしては、アトキンソンは「失敗回避動機」も重視しましたが、期待価値理論では「やる気の源泉」をよりポジティブに捉えています。

自己決定理論・自己効力感理論との比較

- 自己決定理論(Deci & Ryan)

人は「自分で選んでやっている」という感覚があるほどモチベーションが高まるとする理論。外からの報酬よりも内発的な動機を重視する。 - 自己効力感理論(バンデューラ)

「自分はできる」という信念があるかどうかで、行動の継続力が変わるという考え方。

アトキンソンの理論は、「挑戦するか避けるか」を数式で整理した点が特徴で、その後のこれらの理論の土台となっています。

📌 ポイント整理

- アトキンソンの実験=人は中難度課題を最も好む

- 期待価値理論は「期待 × 価値」でやる気を説明する発展型

- 自己決定理論や自己効力感理論とも関連が深く、モチベーション研究の基盤となっている

日常やビジネスでの活用例|勉強・仕事・教育への応用

勉強のやる気を引き出す課題設定の工夫

勉強でモチベーションを高めるには、「ちょっと頑張ればできそう」な課題を用意するのがポイントです。

- 簡単すぎる問題 → 退屈で飽きてしまう

- 難しすぎる問題 → 挫折感でやる気が下がる

- 中くらいの難易度 → 達成感が得られて「もっとやろう」と思える

例えば英単語学習なら、すでに覚えたものを復習するだけでは飽きますし、上級英語をいきなりやっても挫折します。「今のレベルより少し上」を目安にするとやる気が続きやすいのです。

仕事で部下やチームの挑戦意欲を高める方法

ビジネスにおいても、アトキンソンの理論は役立ちます。

- 部下に与える課題の難易度を調整する(簡単すぎず、難しすぎない)

- 成功したときのメリット(昇進・評価・成長実感)を明確に伝える

- 失敗しても「学びになる」「チームで支える」という安心感を与える

こうすることで、社員は「挑戦してみよう」と思いやすくなります。

特にリーダーは「挑戦の意義」と「安全な環境づくり」を両立させることが大切です。

教育現場での課題デザインのポイント

教育の場では、達成動機理論は授業設計や評価方法に活かされています。

- 生徒が「達成感」を得られるように段階的に課題を設定する

- 成功体験を積ませることで「次もできる」という自己効力感を高める

- 「失敗しても挑戦すること自体が価値」と伝えることで、挑戦回避型の生徒も前に進みやすくなる

こうした工夫により、ただ知識を与えるだけでなく、学習意欲を高める教育が可能になります。

📌 ポイント整理

- 勉強:少し背伸びする課題でやる気を引き出す

- 仕事:成功の価値を示し、失敗のリスクを下げる環境づくりが重要

- 教育:段階的課題+挑戦の価値を伝えることで意欲を育む

まとめ|達成動機理論から学べること

挑戦を避ける心理を理解すると行動が変わる

アトキンソンの理論は、私たちが「なぜ挑戦できないのか」を理解する助けになります。

「失敗が怖い」と感じるのは自然な心理です。

その気持ちを客観的に知ることで、「じゃあ小さく挑戦してみよう」と前向きに切り替えられます。

「適度な難易度」がやる気を最大化するヒントになる

人は、簡単すぎる課題では退屈し、難しすぎる課題では挫折します。

一番やる気が出るのは「少し頑張ればできる」課題です。

勉強・仕事・スポーツ、どんな分野でもこの原則を意識すると、モチベーションを維持しやすくなります。

成功と失敗の心理を知って日常に活かそう

- 成功を望む気持ち → 前向きな挑戦を後押しする

- 失敗を避けたい気持ち → リスク管理や安全策につながる

どちらも人間にとって自然で必要な心理です。

大切なのは「自分はどちらの傾向が強いのか」を知り、それに合った行動の工夫をすること。

例えば…

- 挑戦を避けがちな人 → 小さな成功体験を積む

- リスクを取って無謀に挑戦しがちな人 → 失敗の可能性を冷静に考える

このように心理を理解すれば、やる気を上手にコントロールできる自分に近づけます。

📌 最終ポイント

- 「挑戦できない」の裏には失敗回避動機がある

- やる気の黄金ゾーンは「適度な難易度」

- 成功と失敗の心理を理解することで、学習・仕事・人生に役立てられる